日本経済停滞の原因に歴史的背景と現状を読み解く

日本はかつて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称されるほどの経済成長を遂げました。しかし、1990年代のバブル経済崩壊以降、30年以上にわたり経済が停滞しており、この状況を「失われた30年」と呼ぶこともあります。

この長期停滞の背景には、国内外の要因が複雑に絡み合っています。本記事では、歴史的背景や政府の役割、国際的な影響を考察しながら、日本経済が低迷を続ける理由について検討します。

1. バブル経済とその崩壊

1980年代の日本は、輸出主導の経済成長とともに、不動産や株式市場が急激に膨張しました。この時期は、日本が世界経済の中心的存在として注目されていた「バブル経済」の時代でした。

しかし、1990年代初頭、政府が過熱する景気を抑制するための金融引き締め政策を実施した結果、不動産や株式の価格が急落。金融機関は不良債権問題に直面し、日本経済は深刻なダメージを受けました。

2. プラザ合意の影響

1985年に締結されたプラザ合意は、日本経済の転換点の一つとして挙げられます。この合意により、円高が急速に進行し、日本の輸出競争力は、一気に低下しました。

そしてその円高を受けて、日本企業は国内生産のコスト増に直面し、海外進出を余儀なくされました。この結果、国内の雇用や投資が減少し、経済成長にブレーキがかかる要因となりました。

3. 政府の政策的失策

日本政府はバブル崩壊後、景気回復のために財政出動や金融緩和を繰り返しましたが、根本的な構造改革には消極的であって、一方、公共事業への過剰な投資や非効率的な行政運営が財政赤字を拡大させ、長期的な成長の妨げとなりました。

また、ゼロ金利政策やマイナス金利政策が実施される中で、銀行や金融機関の収益力が低下し、経済活性化の効果は限定的でした。

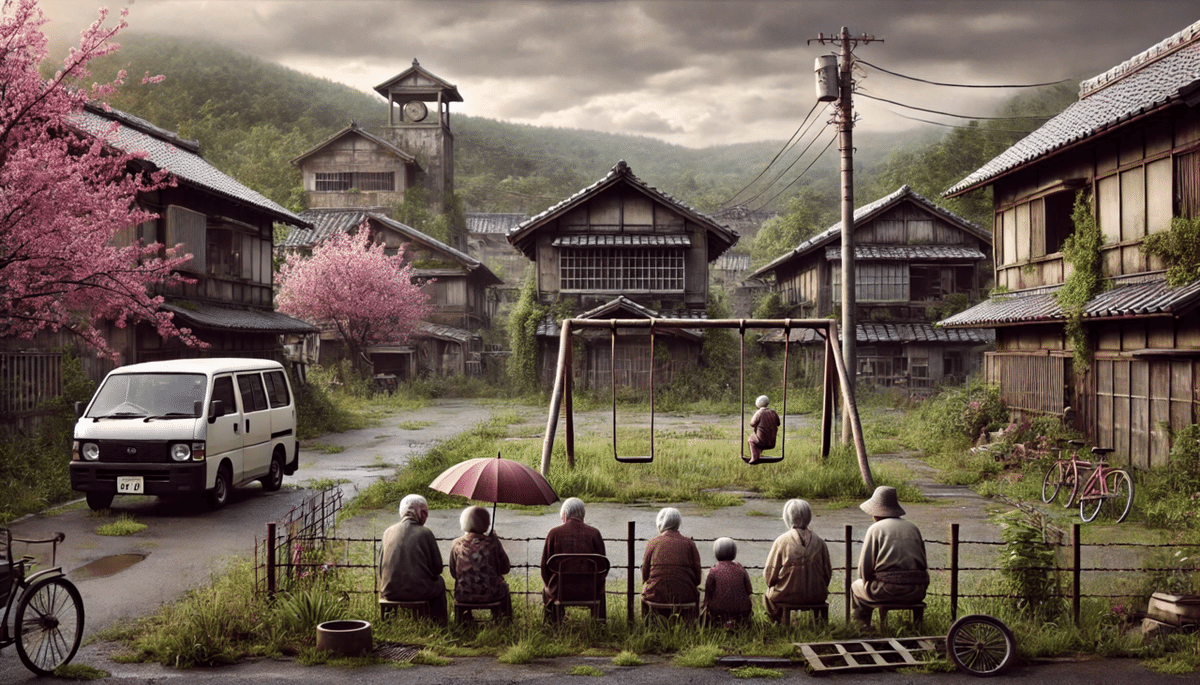

日本経済停滞のもう一つの大きな要因は、人口減少と少子高齢化です。これは、労働人口の減少や高齢化に伴う社会保障費の増大が、経済成長を阻害しています。

特に地方では、若年層の流出や人口減少が進み、地域経済の衰退が顕著で、この様な人口動態の変化は、日本経済が直面する長期的な課題でありました!

5. 国際的な影響

冷戦後の国際秩序の中で、日本はアメリカとの緊密な経済的・政治的関係を維持してきました。しかし、アメリカ主導の経済政策や貿易交渉の影響で、日本は時に不利な条件を受け入れざるを得ない状況に追い込まれてきました。

例えば、プラザ合意や1990年代の貿易摩擦では、日本が「経済的譲歩」を強いられる場面もありました。これらの政策は日本経済に長期的な影響を及ぼしました。

6. 改革の遅れとグローバル競争の激化

日本企業はバブル崩壊後、競争力を維持するための改革に取り組みましたが、労働市場の柔軟性やイノベーション推進の面で課題が残りました。

さらに、2000年代以降、中国や東南アジア諸国の台頭により、グローバル市場における競争は一層厳しくなりました。そして、日本は技術力や品質の高さで一定の優位性を保っていますが、変化への適応力が遅れた点が弱点となっています。

結論

日本経済の未来に向けて、日本の経済停滞の原因は、国内外の複数の要因が複雑に絡み合った結果です。特に、バブル崩壊やプラザ合意による外的要因、政府の政策的失策、人口減少といった内的要因が重なり、現在の状況が形成されました。

これを打破するには、構造改革の断行やイノベーションの推進、地域経済の活性化が不可欠です。また、国際社会における日本の立場を再定義し、自主的な経済政策を推進する事が求められるのではないでしょうか!

今後、日本が持続可能な成長を実現する為には、過去の教訓を活かしながら、新たな道筋を描く必要があるのではないでしょうか?