二十四節気の養生法【2024 小雪】

11月22日~12月6日(大雪の前日)までの2週間が「小雪」です。暦便覧には「冷ゆるが故に雨も雪となりてくだるがゆへ也」とあります。平年ですとそろそろ雪の便りが届くころですが、まだそれほど寒さは厳しくなく雪も多くないので、故に小雪と言われるそうです。8℃を下回ると紅葉がすすむと言われ、京都市内でもようやく紅葉が見頃になってきましたが、気圧の谷が通過するとまた気温が上がるようです。春や秋など季節の変わり目は本当にややこしいお天気が続きます。

今月の癒しの庭園 「醍醐寺 三宝院」

前回に引き続き醍醐寺ですが、今回は「三宝院庭園」をご案内します。

三宝院は、永久三年(1115年)に創建され醍醐寺の座主が居住する本坊となっています。慶長三年(1598年)に豊臣秀吉が「醍醐の花見」を催し、秀吉自らが庭園を設計し、現在も桃山時代の華やかな雰囲気を伝えています。

受付入り口の右手に豪華絢爛な唐門があります。門跡寺院で朝廷からの使者を迎える時に使われる門(勅使門)です。創建時は、門全体が黒の漆塗で菊と桐の四つの大きな紋には金箔が施されていたそうで、現在は約1年半をかけ、往時の壮麗な姿に修復されています。

拝観受付をして長い石畳を進みます。左手にはしだれ桜の古木が聳えており、今は枝だけになっていますが、春になると桜が満開になり華やかでしょうね。

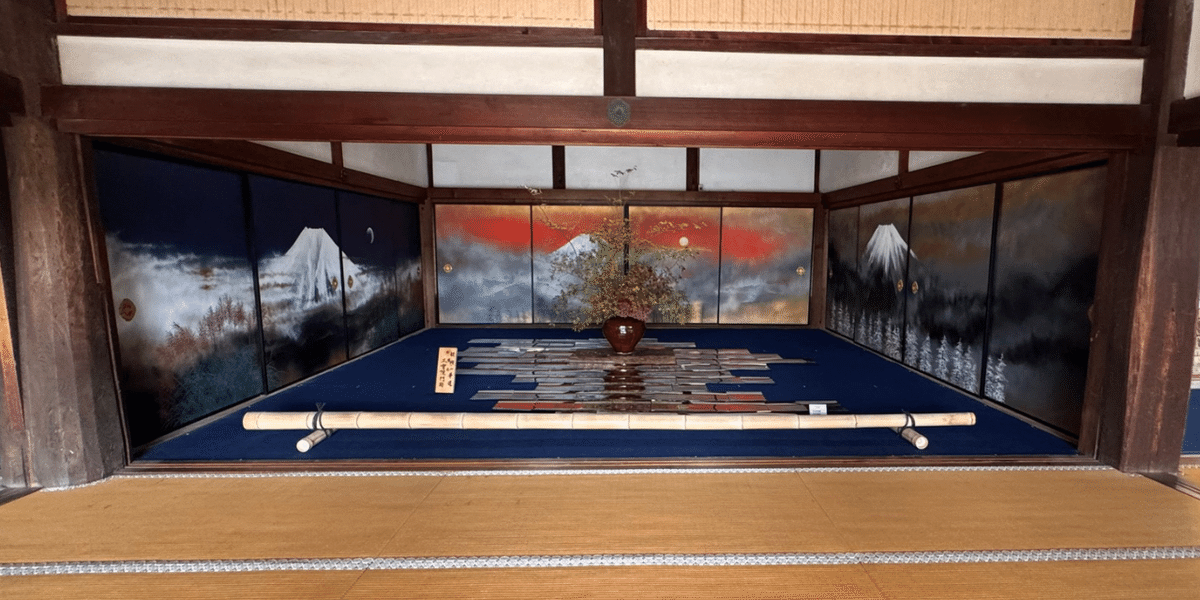

重要文化財の大玄関を上がると正面に豪華な襖絵に囲まれ立派な生け花が飾られて出迎えられます。外国からの観光客にとっては見応えがあるでしょうね。

となりの間にも燃えるような夕陽が描かれた襖絵があり、「五大力さん」と呼ばれる奉納餅上げ大会で使われる鏡餅が置かれています。

「五大力さん」とは、毎年2月23日に「五大力尊仁王会」が営まれ、金堂前で五大明王に力(チカラ)を奉納して無病息災、身体堅固を祈り、男性150キロ、女性90キロの紅白の大鏡餅を抱え上げて、その時間を競う奉納餅上げ大会が行われます。

そして「葵の間」「秋草の間」「勅使の間」と三間が続きます。葵の間の襖には、祇園祭、時代祭と並ぶ京都三大祭のひとつで、下鴨神社から上賀茂神社へ向かって行列している葵祭の様子が描かれています。

庭に面して建っている表書院は、書院といっても縁側に勾欄をめぐらし、西南隅に泉殿が作りつけてあり、平安時代の寝殿造りの様式を取り入れたユニークな建築で、下段・中段・上段の間があります。下段の間は別名「揚舞台の間」とも呼ばれ、畳をあげると能舞台になります。中段の間、上段の間は下段の間より一段高く、能楽や狂言を高い位置から見下ろせるようになっています。

上段の間の襖絵は四季の柳を主題としています。中段の間の襖絵は山野の風景を描いており、上段・中段の間は、長谷川等伯一派の作といわれています。下段の間の襖絵は石田幽汀の作で、孔雀と蘇鉄が描かれています。

書院の中に入ることも出来、近くから襖絵や生け花を見ることが出来ます。

表書院の廊下に座ってゆっくりお庭を拝観できます。正面の少し緑色の薄い立派な五葉松が島全体を覆っていて、亀の甲羅のように見える島が亀島です。この松は樹齢六百年以上といわれる天下の名木で、亀の「静寂」を表しています。

横から見るとわかりやすいですが、亀島の西隣にある濃い緑色の五葉松がある島が鶴島です。向かって左側の石橋が鶴の首にあたり、今にも鶴が飛び立とうとしている「躍動感」を表しています。

そして池の手前に「賀茂の三石」と名付けられた三つの珍しい形の石があり、左の石は、賀茂川の「流れの速いさま」を、中の石は「川の淀んだ状態」を、右の石は「川の水が割れて砕け散る様子」を表しています。

唐門を内側から見た風景。実はこの写真は昨年もう少し色づいたころに写したものです。今回伺ったのは10/31でしたので、いまでは同じぐらいに紅葉が進んでいると思います。

前回の無量寿苑とこちらの三宝院、とても広い境内にたくさんのモミジがあります。真っ赤に紅葉すると本当に見応えがあります。春の桜と秋の紅葉

どちらも本当にきれいな風景が見られます。

表書院の奥は通常非公開ですが、現在特別公開されており、また11月22日(金)~12月1日(日)は夜間特別拝観も行われるようです。昼とはまた違った幻想的な景色が見られるでしょうね。

少しずつ寒くなり紅葉がすすんでいます。これから有名なお寺などで「秋の特別公開」が開催されます。11月末から12月初めにかけて一番紅葉が綺麗になり、春の桜の頃と合わせて日本に暮らして本当に良かったなぁと感じる季節です。息を飲むような美しい風景に疲れた心を癒されましょう。

小雪の養生法

昨年の【2023 小雪】でも詳しくご紹介しましたが、11月の京都ではあちこちのお寺や神社で「お火焚き祭」が開催されています。まだまだこれから開催されるところもたくさんあるので、京都に来られる方は、ぜひ厄除けを祈願しにお出かけくださいね。もちろん和菓子店にもさまざまな「お火炊き饅頭」が並んでいますよ。

わたしは、お火焚き饅頭ではなく、今年はまだ「亥の子餅」をいただいてなかったので、虎屋さんの亥の子餅をいただきました。亥の月の間は売られているそうです。

小雪の特徴

京都の「小雪」の気候を見ると、日の出6:37、日の入り16:48、日照時間は4.6時間で、最高気温16℃、最低気温7.2℃となっています。11/7、立冬に入った日に木枯らし1号が吹きグッと寒くなりましたが、先週は一転して「小春日和」とも言われるほど穏やかな日が続きました。しかし今週は北から冷たい空気が入り、かなり冷え込んできました。北海道や東北、北陸地方では雪や冷たい雨の予報ですので、くれぐれも寒湿の邪気には気をつけてお過ごしください。

冬至に向けて陰気が旺盛になっており、日に日に、気温は低くなり、夜明けは遅く日暮れが早くなり、気忙しいような気もしますが、気持ち的にも陰気で気分も沈みやすい気もします。

気分の落ち込みについて中医学的な考え方は、【2024 寒露】にも詳しく掲載しています。

中国で生まれた「伝統中医学」ですが、黄河流域より北方はマイナス20℃ぐらいにもなるほどで本当に冬の寒さが厳しいようです。日本ではそれほど寒いのは北海道の道東や道北でしょうが、道南から東北でもそこまで寒いのは一年で数日あるかないかぐらいでしょうか。関東から西は最高気温が0℃以下の真冬日は最近では珍しい感じですね。今年の冬はどんな気候になるでしょう。

中医養生学の基本

中医養生学の最も基本的な考え方は「整体観」で天人合一とも言い、自然界に調和して過ごすことだと考えます。

自然界には、太陽があり、海や川には水があり、雨や雪が降り、大きな山や植物や動物を育む大地があり、木や草や緑があり、山や大地や海底には長い期間で出来た鉱山があり金属が作られています。そしてそれらにはそれぞれの性質や特質があり、互いに影響し合ってバランスが保たれています。

そして私たちのカラダの中にも、同じように太陽や、水や、山や大地や、木や、金属たちと同じような性質や特質を持った機能があると考えます。

そしてそれらも互いに影響し合って正常な機能が保たれています。

このカラダの外側の太陽や木や山や水や金属は、カラダの中にある太陽や木や山や水や金属とも密接に繋がり、その影響を受けて働いていると考えます。この考え方を「整体観」と言います。

自然災害と病気はおなじ理屈

日照りが続いて雨が降らないと、植物が育たないしお米や野菜などが出来ません。逆に雨が降り続いても洪水に見舞われすべてが水に浸かり押し流されて作物も出来なくなります。地震や山崩れが起こると大きな災害が起こり、金属がつくれないと便利な生活用具が使えないどころか、実は「鉄」がないと生きるためのエネルギーを作り出せずほとんどの生命体は生きていけなくなります。鉄などの金属は産業革命後に使われ出した物のように考えていますが、地球の生命体は、動物も植物も鉄があるから生きることが出来るのだそうです。驚きですね!

今年も日本でも元旦に能登半島で大きな地震が起こり、その後も宮崎でも大きな地震があり、また同じ石川県や秋田など東北地方、さらに今月にも鹿児島や奄美、沖縄でも大雨による災害がありました。海外でも中国やスペインなどでも洪水被害があり世界のいたるところで大雨、洪水、高温、干ばつなどの被害が発生しています。今まさに温暖化対策の会議(COP29)が行われていますが、有効な対策が打てるのでしょうか?風・寒・暑・湿・燥・火といった自然界の六気が邪気となって地球全体を襲っているようです。そうなると当然私たち人間にも生命にも関わる大きな影響が及びます。

四季折々の気候やその特徴もココロも含めた私たちのカラダと密接に繋がり、五臓はそれぞれ互いに四季の気候の影響を受けて機能しています。実際のこういったカラダの働きを中医学では陰陽と木・火・土・金・水と呼ばれる陰陽五行論の基本的な考え方で把握し理解しています。

体調が悪くなったり病気になるのは、自然災害が発生するのと同じようにカラダの内外の陰陽と木・火・土・金・水の関係性が悪くなるから起こるのです。陰陽五行論における相生と相剋によるエネルギー循環の促進と抑制により、五臓はスムーズに機能し正常にそして健やかに生命活動を営みます。この相生と相剋が過度になり過ぎると促進と抑制のバランスが乱れ調和を失い機能が失調して体調を壊していきます。

未病先防(みびょうせんぼう)

中医学でもう一つ大切に考えられていることに「未病先防(みびょうせんぼう)」という言葉があります。未病は今までにもお話ししましたが病院で診察や検査を受けても病気とは言えない「未だ病まざる」状態ですが、本人は「最近、胃腸の調子が悪いなぁ」とか「食欲がないなぁ」、「寝付けないなぁ!?」などさまざまな自覚症状がある状態です。「手足が冷える」「トイレが近い」「便秘」や「下痢気味」などさまざまな自覚症状があります。

この自覚症状を詳しく分析して「証」という体質に分類します。中医学の治療などには非常に細かい証に分類して診断されますが、大きく分けると寒・熱・虚・実の4パターンで、その自覚症状は、寒(冷え)が原因で起こっているのか?熱(余分な熱)が籠っているから起こっているのか?虚(必要なエネルギーが不足)しているから起こっているのか?実(エネルギーの流れが悪く停滞している)が原因で起こっているのか?に分けて診断します。

つまり、病院では治療するレベルではありませんが、寒証・熱証・虚証・実証にカラダは傾いていっていますよということで、このままの食習慣や生活習慣、生活環境を続けていくと傾きはどんどん大きくなっていずれバタンと倒れてしまいます。その倒れた時に病院では「病気」と認識し、治療が必要ということになります。傾いていっている間はまだ病気ではないので治療はしてもらえないのです。この、倒れるまでの傾いていっている間のことを中医学では「未病」と言います。中医学では、この「未病」の段階で予防(防御)し、傾きを立て直すことが大切だと考えるのです。これを未病先防と言い、特に重視していることです。

未病先防とは、まったくなにも自覚症状のない人が、健康を維持するためにウォーキングや運動をしたり、野菜や魚や発酵食品や玄米などを食べたり、早寝早起きなどをするということとは少し意味が違います。自分の証(体質=傾き)を把握してその傾きの原因を改善して傾きを治すことが目標になります。

黄帝内経 素問・四気調神大論には、『是故聖人不治已病治未病、不治已乱治未乱、此之謂也。夫病已成而後薬之、乱已成而後治之、譬猶渇而穿井、闘而鑄錐、不亦晩乎。』とあり、「聖人は発病した者を治さず、未病を治す。反乱が起きてから治めるのでは、喉が渇いてから井戸を掘り、戦いが起きてから武器を鋳造するようなもので、時すでに遅しだ。」と書かれています。2300年以上、いやそのずっと前からそういうことなんですね!

今、貴女の体質はどちらに傾いていますか?

なにか、しんどいとか、ツライとか、気になる…などの自覚症状がある場合は、一度体質チェックをしてみましょう。

その症状は、なにかを補うべきなのか?取り除くべきなのか? 何が原因なのかが見えてきます。それがわかれば食べたほうが良い物や食べないほうが良い物がわかってきます。

しかし、証(体質)は常に変化しています。不調を感じた時はもちろんですが、出来れば四立や二至二分など季節が変わったときにチェックして見るとなにを先防すべきかがわかります。

テレビや雑誌で「水を飲みましょう」、「〇〇を食べましょう」が、本当に必要なのかがわかってきます。

養生(予防)は補うだけではない

中医学では「補う」とか「養う」などの言葉が良く出てきます。多くの方は滋養強壮が大切だと考えておられ、なにを摂れば良いやらとアレもコレも摂り入れている人が多いです。私もよく「こんな症状があるのですが、なにを食べれば良いですか?」と質問されることが多いです。どんな症状かなどいろいろと聞いて見ると、サプリメントや漢方薬などけっこう取り入れている人が多いです。その上で「さらに何を飲めば?や、何を食べれば良いか?」尋ねられます。しかし、ちょっと考えて見てください。今よく飲んでいる物、よく食べている物で今のカラダは出来ています。さらに起きる時間や寝る時間、トータルの睡眠時間、通勤方法、仕事の内容やその時の姿勢、食事の時間や回数、職場や家庭環境、そして同僚や家族との人間関係など、今の食習慣を中心とした生活習慣や生活環境が今のカラダに影響していることが多いです。なので、その習慣や環境を見直してみることで意外とココロも含めたカラダの症状が軽くなることも多いですよ。

すぐに変えられることもあればなかなかすぐに変えられないこともありますが、まずは自分が主体的に変えられることから試してみてはどうでしょうね!? 多いのが水分の摂り過ぎ…何故だか本当に多いです。熱帯夜などで寝ていても汗をかく季節ならもちろん水分補給は必要ですが、エアコンの効いたオフィスでデスクワークなどほとんど汗もかかないのにペットボトルを常にデスクやバッグにいれてグビグビ飲んでる人が多いです。スポーツドリンクやエナジードリンク、炭酸飲料、コーヒーなどを好んで飲んでいる人も多いですね。またラーメンや激辛ものが好きでよく食べる、毎日ビールを欠かさないなど同じものを良く食べてる人も偏食といえます。そして「元気をつけなくちゃ」と思って、脾虚(お腹が弱い)体質なのに無理に頑張って食べてる人も逆効果で、それが余計に脾(胃腸)を傷めてしまっていることも多いです。また、夜中にスマホでネットサーフィンやネットショッピングをしたり深夜ドラマを見たりなど夜更かし習慣も陰虚や血虚などの体質に影響している人が多いです。でなぜ夜中かと聞くと、家族が寝静まってからやっと自分の時間という感じでゆっくりできるからとおっしゃいますが、出来ればその時間早く寝て、逆に朝早く起きてやれば体調は少しはマシになるかもですよということが良くあります。スマホのやりすぎで肩や首のこり、眼精疲労やたまに腱鞘炎もあります。「なんとなく調子が悪い」「なんとなくしんどい」「なんとなくだるい」などこれと言って症状はないけど「なんとなく〇〇」なんて言う人は、思い切って食習慣や生活習慣を見直してみると意外と楽になることが多いですよ。「なんとなく〇〇」の〇〇のことを未病と言います。ぜひお試しください。3ヶ月ほどして体質診断して見ると全然変わっていることも多いです。

冬の養生法

季節の養生法も一般論かといえばそうとも言えます。陰陽五行論に基づいて木・火・土・金・水に分類し、同じ性質や特性を持った似たもの同士のような感じで配分されます。冬は、五行が水で、水の持つ性質や運動・変化の特性は「潤下(じゅんげ)」、下方に流れ、固まり、滋潤(じじゅん)する、向下、寒涼、冷たい、クール、清涼、智などの性質や特性のものが同じ水グループに分類されます。

陰陽五行の思想から見ると「水」の季節は冬、方位は北、時間は23時~1時となり、冬は陰気が旺盛となり、自然界は寒気が覆い気温は低く、万物は閉ざされウチに籠りひっそりと春を待ちます。五臓の働きでは腎が活発になり、故に傷みやすく、五臓と密接に関係している膀胱や泌尿・生殖器、耳、骨、髪などに影響します。腰痛や膝痛なども冷えや腎虚が原因の一つと考えられますね。冬は、腎陽を補い精を養うことが、体調を壊さず健やかに過ごす養生法とされ、そのためには薬膳では、腎に帰経(働きを扶ける)する食べ物、カラダを温める温熱性の食べ物、黒い食べ物、鹹味(自然な塩味)の食べ物などを多めに摂ることがおすすめとされます。

しかし、夏でも冷えてしんどい人もいれば、冬でものぼせたり火照ったりする人もいます。なので、やはり今の自分の証(体質)を把握して対処することが大切です。

生きてるカラダは複雑

生身のカラダはとても複雑で、自覚症状も教科書で習った通り寒・熱・虚・実にハッキリ分けられる人は少ないぐらいです。寒熱夾雑証や寒熱往来証などと言い、陰虚と陽虚が同居していたり、下半身や手足は冷えているのに上半身や頭は熱っぽいなど寒邪と熱邪が入り混じっているパターンが多いです。

そんな時は冷やしたほうが良いのか?温めたほうが良いのか?悩むところですが、基本的にはどっちがよりしんどいか?しんどい方を先に対処してみましょう。冷えによる症状の方が強い場合はまずは温め。のぼせや火照りがしんどい場合は熱を取り冷ます方を先にしてみます。見分ける方法としては、お風呂に入ったら楽になる、カイロを貼ったら楽になる、温熱性の食材や温かい食べ物を食べたら楽になるなどカラダを温める(温補する)と症状が楽になる場合は、寒邪(冷え)が旺盛と考えられます。逆にそんなことをしたら余計しんどくなるという場合は、熱邪が旺盛と考えられ、余分な熱を取り除き冷ますことが先ということになります。一番しんどい症状が少し楽になったら、次にしんどい症状にフォーカスして対処します。

外の邪気もカラダの中で出来る邪気も常に変化・変動しています。邪気の強弱や自分のうちにある正気(抵抗力)の強弱も変化しており、それによって症状も変わります。症状やカラダの中からのお便りをよく観察し、自分のカラダの現状を把握して対応することが大切です。

京都伝統中医学研究所の"小雪”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

1.「温補腎陽」腎陽を補い温める薬膳茶&食材

生身のカラダは複雑なので自分の現状に合ったものを取り入れることが大切ですが、とは言ってもやはり冬の養生法ではカラダを温め寒邪を侵入させないことが大切。だんだん空気が冷たくなってくると長時間外気に触れているとカラダはジンジン冷えていきます。長時間外に出かけるときや、帰宅が遅くなる時は寒邪の侵入を防ぐ防備をして出かけましょう。そして温かい飲み物で「温」を補給しましょう。

また腎陽は温煦と言ってカラダを温める作用があります。腎の気血を補い、全身に「温」を運ぶ巡りを良くすることも大切です。

温陽を補い巡らせるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、からだを温める黒のお茶、なつめと生姜のチャイ、黒薔薇茶、気血巡茶などがオススメ。

薬膳食材では、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、蓮の実、松の実、マイカイ花、桂花、茉莉花、紅花などがオススメ。

2.「補腎」腎を補うための薬膳茶&薬膳食材!

腎を補う食材は、黒い食材と鹹味食材。黒きくらげ、黒豆、黒米、黒ゴマ、黒酢、黒砂糖など黒い食材は腎を補う食材。鹹味は塩辛いという意味ですが精製塩ではなく、魚介類、海藻類など天然の鹹味で補給。牡蠣、ホタテ、アワビ、ナマコ、イカ、エビなどは平性または温性ですが、タコやカニ、アサリ、シジミは寒涼性で冷やす作用があるので生で食べ過ぎないように。 昆布、わかめ、ひじき、海苔などの海藻類も寒涼性なので冷え性の人は必ず温かく調理して食べましょう。

自分の今の体質に合わせて、それぞれの食材が持つ性味・帰経を選んで食べることが大切です。

腎を補い働きを高めるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、肝腎かなめ茶、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶、からだを温める黒のお茶、なつめと生姜のチャイなど、

薬膳食材では、黒きくらげ、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、金針菜、、百合、松の実、紅花、マイカイ花などがオススメ。

薬膳鍋セット薬膳火鍋紅白セット、手足冰凍改善鍋セット、冬の美薬膳鍋セット、四物湯セットは、いずれも薬膳食材もセットになってお得です。

3.漢方入浴剤

カラダを冷やさないように心掛け、中からも外からも温陽を補うことが大切です。カラダを温めてくれるヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」も効果的です。ヨモギの香りが浴室いっぱいに広がり芳香浴の効果と相まってココロを癒しカラダを芯まで温め健やかに眠れます。

中医学や薬膳の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

薬膳茶や薬膳食材などの商品は下記各ショップでお買い求めいただけます。

■薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式オンラインショップ

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂公式オンラインショップ

特別プレゼント

「貴女の星の運勢先読み通信」無料プレゼント

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。

ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日を記入してお申し込みください。九星気学の本命星による12月(12/7~1/5)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。

※こちらは本店ショップのみのプレゼント企画です。下記QRコードを読み込んでお友達登録の上、生年月日と先読み通信配信希望と書いて送信してお申し込みください。

その他のオンラインショップ

■京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

■京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

次回は、12月7日「大雪」ですね。

ますます冬至に近づき陰気が旺盛になります。小雪(こゆき)が大雪(おおゆき)に変わってきますが、北海道や東北ではもうかなりの小雪どころかかなりの降雪があったようです。今週末も寒波が降りてくるようですので、くれぐれも気をつけてお過ごし下さい。