二十四節気の養生法【2024 秋分】

9/22から「秋分」です。二至二分の一つで、また八節の一つでもあり、大きな季節の変わり目です。暦便覧には「陰陽の中分となれば也」とあります。太陽の照射角もだいぶ下がり、また真夏の余熱も少しずつ冷め、これから少しずつ残暑が収まって来るでしょうかね。

今日の京都は朝から激しい雨が降っています。中国大陸からUターンしてきた台風と秋雨前線の影響で全国的にも大雨のようです。特に北陸地方は雨による災害の危険も高まっているようですのでくれぐれも気をつけてください。

昨日で白露の末候 玄鳥去が終わりました。春に南の島から渡ってきた小燕子は、カラスやヘビ、猫などの外敵から守るように人家の軒先で卵を産み、この時期になると一人前に育って南の島に帰ります。子育てのためにエサを求めて飛び回っていたツバメたちの姿が見られなくなると、秋分の初候 雷乃収声となり、不安定だった大気も少しずつ安定して雷鳴の轟きもなくなり、秋の気配が深まってくるはずですが…今年はどうなんでしょう?

京都ではまだまだ熱中症警戒アラートが発令され、残暑が厳しいですが、昔から「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますので、これから少しずつ朝晩などは涼しくなって来るでしょうね。「秋は急…」とも言うように秋の天気は急変しやすいです。日中は暑くても朝晩はグッと気温が下がることもあるので、これからはまた寒暖差に注意が必要です。早朝に外出したり夜遅くに帰宅する日などは、これからは上着やショールなど1枚多めに持って出掛けるのがオススメになります。小まめに天気予報をチェックしてその日のお天気や気候に合わせて対応しましょう。

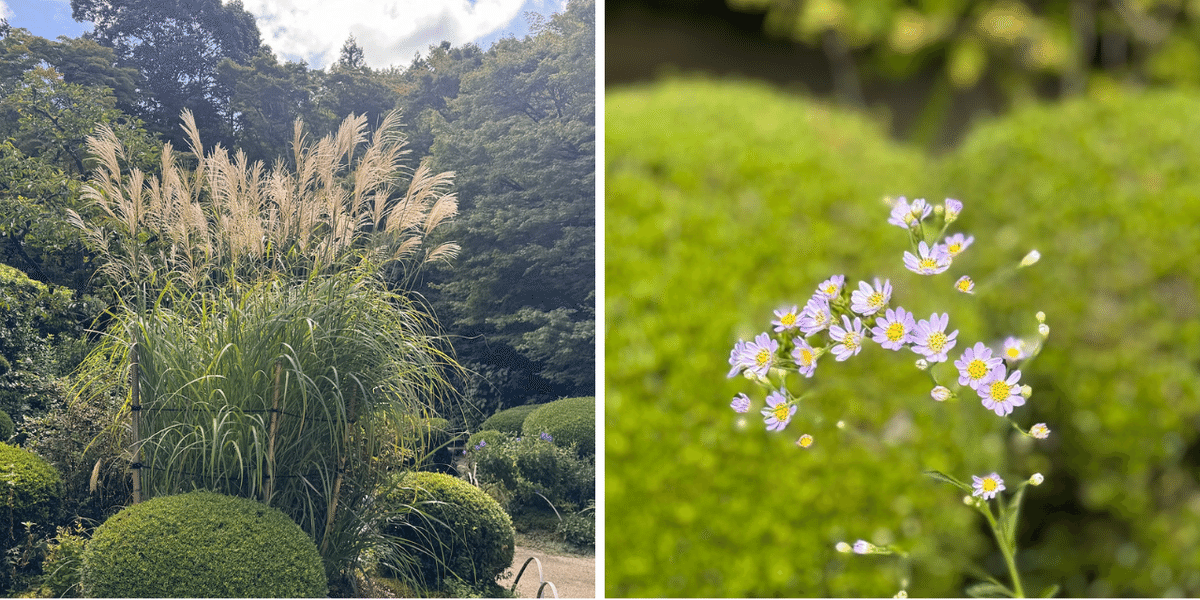

今月の癒しの庭園 丈山寺「詩仙堂」

今回は、洛北の修学院の近くにある「詩仙堂」をご案内します。

小さなお寺ですが、大変有名なのでご存知の方も多いと思います。趣のあるとても素敵なお庭があるので是非ご案内したいと思っていました。

本当はサツキが咲く5月ごろや11月末ごろの紅葉の時期がみごろなんですが、小さなお寺で観光客が多くなりそうなので少し季節外れではありますが、少しずつ秋の気配も見せてくれていますのでぜひ、癒されてお愉しみください。

宮本武蔵が吉岡一門と決闘をした「一乗寺下がり松」から道なりに山を登りますが、小さな門があるだけなのでちょっとわかりにくいですが、もうすでにとても趣のある苔生した茅葺屋根の小さな門と竹垣だけが出迎えてくれます。

現在は永平寺の末寺となっているそうですが、元々は江戸時代の文人・石川丈山の晩年を過ごした山荘跡で、正しくはでこぼこした土地に建てた住居という意味の「凸凹窠(おうとつか)」というそうです。小有洞という門をくぐり石段を登ると、次にこれも茅葺の小さな中門 楼梅関があります。

中門から玄関までの石畳を歩いていると、なんだか入ってくる人物を見定められているかのような窓にギクッとします。綺麗に手入れされた石畳をすすむと玄関があり受付をして建物に上がります。

すぐに「詩仙の間」があり目の前には、左右のお庭が額縁庭として眺められます。この日は中秋の名月の日でしたが、まだまだ残暑が厳しく開門してすぐだったので観光客も少なく、縁側に座り軒先の柱にもたれてボーっとお庭を眺めていられました。

往く夏を惜しむようにツクツクボウシの鳴き声や鳥のさえずる声と水が流れる音が聞こえますが、静かな空間を裂くように「コットーン」というとても大きな音が鳴り響くので驚きます。しばらくするとまた「コットーン」と規則正しく鳴り響くので、ようやく「僧都(そうず)」(添水とも言い一般的には鹿威しと呼ばれます)の音だとわかります。鹿や猪が庭を荒らすのを防ぐために設えられているそうですが、チョロチョロと流れる水の音とセミや鳥の鳴き声の合い間に、一瞬忘れかけた頃合いに響く鹿威しの音が、本当に心地良く耳に響きます。

この縁側に座って、風に擦れる木や葉の音、鳥や虫の鳴き声、水の流れる音や鹿威しの音をただただボーっと聞いてるだけで、心の緊張が解れリラックスしていくのがわかります。やはりここが人気があるのがわかりますね。

読書室である「詩仙の間」からは目の前の白砂ときれいに刈り込まれたサツキのお庭が広がります。サツキが満開になる5月ごろは本当に見応えがあると思いますね。

凹凸窠の中心には、江戸時代の絵師の狩野探幽(1602年~1674年)が描いた中国の漢晋唐宋時代の詩人三十六人の肖像画があり、各詩人の肖像画の頭上には石川丈山が隷書体にて記した漢詩が書かれています。

詩仙堂の名の由来は、この「詩仙の間」を中心にしているところから、そう呼ばれるそうです。

壁に掲げられてある扇形の木細工は、左甚五郎作の伏見桃山城の欄間に掲げられてあった彫り物だそうです。

至楽巣の縁側の脇に膏肓泉と名付けられた井戸と庭に降りると蒙昧を洗い去ってくれるという洗蒙瀑という滝があり、そこから流れ落ちる水を利用して、僧都と呼ばれる鹿威しに水が流れるように配されています。

写真ではわからないかも知れませんが、今までで見た鹿威しの中で一番大きな形で、また音も大きくクリアな音を奏でているように感じます。

見事に「コットーン」と鳴り響きます。丈山自身も閑寂の中に響くこの音を愛し、労隠の慰めにしていたそうです。

鹿威しから水が流れ込む池の下に百花を配したとされる百花塢(ひゃっかのう)という庭園が広がります。この下の庭は、詩仙の間がある建物からはサツキがあって見えないのですが、情緒あふれる唐様庭園が広がり、庭園も散策することができます。まだまだ暑い日でしたが、お庭には秋の訪れを知らせてくれる草花が咲き始め季節の移ろいを愉しみながら、ゆっくりと散策ができます。

下のお庭の百花塢には「残月軒」というお茶室がありひっそりと佇み侘び寂びを醸し出しています。

お庭を散策していると、あちこちに秋の訪れを知らせてくれる草花が風に揺れています。

お庭の散策を終えて建物に戻ります。建物の二階には嘯月楼(しょうげつろう)と名付けられた楼閣があります。中秋の名月はここから眺めたのでしょうかね。

建物に戻ると、石川丈山が日常生活の規律として定めたものが書かれた六勿銘が目に入ります。ちょっと色褪せてきており見にくいですが

六勿銘(ろっこつめい)

火を粗末に取り扱うな

盗賊を防ぐことを忘れるな

朝早く起きることをいとうな

粗食をいとうな

倹約と勤勉を変えてはならぬ

掃除をおこたるな

と書かれているそうです。

私たちも丈山に見習って肝に銘じたいですが、4~6あたりはちょっとツライですねぇ。

山門を出て駐車場に向かう途中に、自分の姿が鏡に映っているのかと思うようなお地蔵さんが微笑んでいました。駐車場の端から遠く西賀茂の山には少し分かりにくいですが、左大文字が小さく見えています。

すこしアクセスは悪いですが、これから紅葉の季節にはまた見事な秋の景色を愉しませてくれますので、京都旅行の際にはちょっと足を延ばしてお出かけくださいね。

丈山寺 詩仙堂

秋分の養生法

秋分は、太陽が真東から出て真西に沈み、昼と夜の長さが同じになる日。そして今日は「お彼岸の中日」になりますね。みんなでお墓参りに行ってご先祖様に感謝し、これからの家内安全や無病息災をお願いします。中国やほかの仏教国ではこのお彼岸というのはないそうです。

仏教の浄土宗では、西方には極楽浄土があって、怒りを表す火の河と貪欲を表す水の河の間にある白い道を進むと迷いの此岸から悟りの彼岸である極楽浄土に往生できるという教えがあるそうです。

怒ってばかりいたり貪り食う生活をしていれば、やがて病気になって極楽浄土には行けないですね。

陰平陽秘

≪黄帝内経素問 生気通天論≫では

岐伯曰、

凡陰陽之要、陽密乃固。両者不和、若春無秋、若冬無夏。因而和之、是謂聖度。故陽強不能密、陰気乃絶。陰平陽秘、精神乃治。陰陽離決、精気乃絶。

と教えています。

「陰陽の要は陽気を密にして陰精を守ること。両者が不和ならば、春があって秋がない、冬があって夏がないようなもの。両者が和合することを聖度という。陽ばかり強くなり密にならなければ陰気が絶える。陰が平(おさ)まり陽が密なら精神も治まる。陰陽が離決すれば精気も絶える。」

このように健康を維持するためには、カラダの中の陰陽が調和していることが大切と教えています。

自然之道、養自然之身

中医学では、秋は「自然之道、養自然之身」と言う言葉があり、「秋は、実りの秋や食欲の秋で、気候も爽やかで睡眠もとりやすく、自然のままの気候で養生が出来る」という意味です。冬至に向かって陰気がだんだん強くなっていきますが、残暑厳しく熱邪が溜まり陽気が旺盛だった私たちのカラダも、これからは陰気を養い厳しい冬を乗り越える準備をする季節です。

秋の主気は「燥」ですが、秋分を過ぎ晩秋になると空気は少しずつ冷たく乾燥してきます。キノコやフルーツなど食欲の秋とも言われるように、おいしい食材が豊富になる季節ですが、養陰生津の食材を摂り入れ冷たく乾燥した涼燥の邪気からカラダを守ることが大切です。

日常の生活では、まず早寝早起きを心がけること。早寝で「陰気」を養い、早起きで「陽気」を適度に動かして、カラダの内側から陰陽のバランスを整えます。マッサージや乾布摩擦などで「肌」を鍛えることもオススメの養生法です。肺を強くする効果もあり、冬のカゼ予防にもつながります。

また、秋は木々の葉が落ちたり、徐々に日が短くなったりするので、なんとなくもの悲しさや憂いを感じやすい季節。気分が落ち込みやすい人は、家族や友だちと楽しい時間を過ごしたり、月見や紅葉狩りなど秋の行事を楽しんだりと、ストレスや鬱の気分を溜めないように注意しましょう。

冬に備えて「衛気」を補う

秋は空気が冷たく乾燥し涼燥という邪気になってカラダに侵襲し肺を傷めやすい季節です。

肺は、中医学では治節を主り、皮毛を合する宰相の官と言い、五臓の中で一番上にあるので「華蓋(かがい)」とも言います。肺は非常にデリケートな臓で、寒や熱に弱く邪気に侵されやすいので「嬌臓」とも言われます。

肺の働きの一つは、気を主ると言い、その意味は肺が呼吸して吸った清気と、脾胃が飲食した物から作った水穀の精気が結合して宗気(そうき)という気が作られます。この宗気は胸中に蓄えられ、肺の呼吸と気の推動作用により気血を全身に循環させる働きを担っています。さらに発声や呼吸の強弱、心拍の強弱、体温の寒温、視聴覚にも影響しています。

肺の働きが正常であれば宗気がきちんと作られ、肺の呼吸や心血の巡行が正常になりますが、肺の働きが失調すると宗気外泄になりひどい喘息が起こったり、宗気虚弱になり気血の巡行に影響を及ぼし不整脈や動悸などが現れたりします。

防衛の気「衛気(えき)」は免疫力

空気が冷たく乾燥してくると喜潤悪燥となり肺の働きが低下しやすくなります。肺の働きが低下すると咽喉や鼻の粘膜も乾燥しやすくなります。

そして全身をバリアのように覆って、外から体内に侵入しようとする邪気を跳ね返すガードマンのような働きをしている気を衛気と言いますが、この衛気バリアも薄くなってきます。

衛気について、黄帝内経素問 評熱病論篇に、邪之所湊、其気必虚と書かれ

「邪気が侵犯するところ、その正気は必ず虚す」とあり、

また痹論篇に、

衛者、水穀之悍気也。其気慓疾滑利、不能入於脈也。故循皮膚之中、分肉之間、熏於肓膜、散於胸腹。逆其気則病、従其気則愈。

「衛気は水穀の悍気である。早くて動きやすく、経脈へ入ることが出来ない。故に皮膚の中に沿って、分肉の間を進み、腹膜を燻蒸して胸腹に散る。営衛の気が逆行すれば病となり、正常に巡行すれば治癒する。」と書かれています。

このように衛気は活力が満ち溢れ、迅速に動くので、脈中には入らず皮膚と肌肉の間を運行し、腹膜を温め横隔膜に染み込み胸腹に分散しています。

衛気は営気と共に内外で強調して働くことにより、人体が正常に機能して外邪を防衛しています。衛気や営気が少なくなれば外邪を防衛できず、たやすく侵入を許し、病気になると考えます。中医学では衛気と言い、現代医学ではこれを自己免疫力と言います。

衛気は、水穀の精気から化成して作られ、主な働きは、カラダ全身をバリアのように守り外邪の侵入を防ぐ防衛作用と臓腑、筋肉、皮毛を温める温煦作用があり、さらに腠理を開閉して汗を調節し体温を一定に保つ調節作用を担っています。

涼燥と言って秋分を過ぎると、空気は少しずつ冷たく乾燥してきます。

ウィルスはこの冷えて乾燥した空気が大好きで、涼燥になると大活躍をはじめます。その邪気に抵抗して打ち勝ってくれるのが衛気です。カラダは常に邪気と闘う正邪闘争を繰り返しています。自分の中の正気(衛気や営気)が旺盛なら邪気が来てもやっつけられますが、自分の正気が弱々しいとちょっとした邪気にも負けてしまいます。これからは涼燥の他にも、寒湿、寒風、風熱、湿熱などの邪気が次から次へと襲ってきますので衛気をたっぷり蓄えておくことが大切です。

衛気が弱るとどうなる?

衛気が弱る(減る)と衛気虚という状態になり、邪気がたやすく侵入して感冒(カゼ)をひいたり痹証(関節痛や筋肉のしびれや麻痺)を引き起こしたり、汗の調節機能が失調して自汗、盗汗、無汗などが起こったり、肌表が冷えて畏寒(いかん)と呼ばれる冷え症などの症状が現れ、ひどくなるとそこからさまざまな病気を引き起こす原因となります。

衛気と営気は互根互用の関係にあり、衛気は脈外にあって陽に属しカラダの表面を養い、営気は脈中に合って陰に属しカラダの内奥を養い、ともに陰陽協調してカラダの生理活動を維持し健康を保っています。一方が弱ると他方も弱り、生理機能を維持することが出来ず健康を保てなくなります。

衛気を減らさない

まずは、漏れを防ぐ守りの養生。衛気が減る原因として考えられることは先天の稟賦不足、後天の営養不足、肺・脾・腎の働きの低下、労倦内傷、大病や久病などです。先天の稟賦不足とは父母から受け継いだ先天の精や先天の気のことで、これは自分ではどうすることも出来ないものですが、この先天の稟賦が少ないと感じる人は、なおさら生まれてからの生活習慣や生活環境、さらに飲食の習慣に気を配り、これ以上減らさないよう人一倍努力しなければなりません。後天の営養不足の原因は明らかに飲食の不摂生であり、中医学で言う飲食の不摂生とは過食・偏食・少食を指します。食べ過ぎ、食べなさ過ぎ、好きな物など偏ったものばかり食べる習慣は営養不足を引き起こします。

そして五臓の特に肺・脾・腎が衛気の生成や巡行に深くかかわっています。内生七情や外感六淫などの邪気は肺・脾・腎を損傷します。そして肉体的過労、精神的ストレス、睡眠不足、房事過度、事故やケガ、大病、長い病気などは衛気を浪費しダダ洩れにします。

まずはこういった衛気を浪費して減らすような生活習慣や生活環境を見直し、すべて一挙に改善することは難しいでしょうから少しでも出来ることからコツコツと改善してみることが大切です。

衛気を補う

普段より疲れやすい、だるい、特に手足がだるい、めまい、忘れっぽい、やる気が出ない、憂うつ、息切れしやすい、汗をかきやすい、肌や髪が乾燥する、声に力がない、カゼをひきやすい、肌や筋肉がたるむ、食欲がない、むくみやすい、耳鳴り、むくみ、頻尿、遺尿、夜尿、帯下過多、性機能低下、生理不順などを感じる時は衛気虚になりかけているかも知れません。

これを未病と言いますが、自分自身の衛気が不足してしまった原因を分析し、すぐに生活習慣や生活環境を見直し食生活を改めなければ本当の病気になってしまう恐れがありますよ!

衛気を補っておくことが、どんどん寒さが厳しくなってカラダが冷えてきた時にも、体調を壊さず健やかに過ごすことが出来る秘訣なのです。

早寝早起きを心掛け、散歩や瞑想、呼吸法などを行い、緊張やストレスを解消して出来るだけリラックスして過ごし、カラダの外からも内からも潤いを補い、肺の働きを健やかにすることで衛気をたっぷり補うことが出来ます。

衛気がたっぷりあり、肌表のバリアが分厚くなると、周りでインフルエンザやコロナが大流行してもビクともしません。

衛気を補う薬膳

衛気を補う薬膳では、まず気を補う作用のある食べ物を選び、その中から温性・平性/甘味の食材を選ぶことがおすすめです。そして肺・脾・腎を補う食べ物もおすすめです。

一般食材では、もち米、やま芋(なが芋)、じゃがいも、さつま芋などのいも類、かぼちゃ、キャベツ、いんげん豆、白豆、椎茸、栗、桃、牛肉、鶏肉、ウナギ、サバ、タチウオ、カツオ、スズキ、イワシ、タラ、ハチミツなどがおすすめです。

薬膳食材では、白きくらげや百合根、蓮の実、なつめ、枸杞の実、竜眼、山査子、ハチミツなどはカラダに潤いを補う食ベ物で、酸味は収斂作用があり体内の気を収めます。

ヒガンバナはお彼岸の頃の野山に良く見られるのでこう呼ばれます。別名 曼殊沙華とも呼ばれますが、法華経などの仏典に由来し、梵語で「紅色の花」を意味すると言われています。サンスクリット語では「天界に咲く花」という意味もあるそうですが、球根には毒性があり食べると吐き気や下痢、神経麻痺などの症状が起こり死に至る場合もあります。モグラやネズミから土葬された遺体を守るためお墓などに植えられたことから、なんとなく不吉なイメージを持たれますが、「赤い花」「天上の花」として、めでたい兆しとされることもあります。でもやっぱり食べるなら私はおはぎの方が良いですね!おはぎをいただいてご先祖様を敬うといたしましょう。

京都伝統中医学研究所の"秋分”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

秋分を過ぎると徐々に陰気がますます旺盛になってきます。夜明けが遅くなり、日の暮れも早くなって、空気は冷たく乾燥してきます。少しずつ自然界の秋の気「収」に適応し、肺の乾燥を防ぎ、健やかにする滋陰潤肺を心掛け、衛気を補い免疫力を高めて、厳しい冬に備えるカラダづくりをしていくことが大切です。

1.「滋陰潤肺」肺の乾燥を防ぎ陰を補うための薬膳茶&食材

秋におすすめの食材は、肺を潤いを与え、呼吸器の働きを健やかにする食べ物です。また、秋は「収斂」の季節でもあり体内の気を収める食材が推奨されます。夏の疲れを癒し、厳しい冬を乗り越える心身をつくることが秋の養生法になります。

オススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、カラダ潤し茶、増血美肌茶、五望茶、野ばらとなつめの美顔茶、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶など、

薬膳食材では、白きくらげ、百合、蓮の実、新彊なつめ、枸杞の実、桑の実、はと麦、黒きくらげ、金針菜、竜眼、紅花などがオススメ。

薬膳スィーツ

白キクラゲのスィーツセット、白キクラゲのスィーツセットに梨やリンゴなどを加えるとさらに滋陰潤肺効果がアップします。子どもも大好きな手作りスィーツです。

全部食べる薬膳茶 桑の実茶も陰を補い滋陰補血、生津、補肺止咳、滋養肝腎の効果があります。

2.入浴時におすすめ漢方入浴剤

寒湿タイプにオススメ

一日中冷房の効いた部屋で仕事をしている人や乗り物などでカラダが冷えた人は、カラダをしっかり温めることが大切です。

ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」もカラダが温まりココロの緊張もほぐれ気の巡りを促進。

ヨモギは漢方で艾葉(ガイヨウ)と言い、古来から擦り傷や切り傷など出血時に止血薬などとして使われたり、浄血や造血、デトックス作用(むく みの改善)、冷え性改善、美容効果があり、最近では「よもぎ蒸し」なども流行っていますね。

湿熱タイプにオススメ

仕事やスポーツなど屋外の活動で汗をかいたりカラダが火照っている人にオススメ。エキゾチックでオリエンタルな香りの 「すっきりさっぱり乃湯」暑気あたりの体調不調やストレス、気鬱などを解消してくれます。

藿香(かつこう)は、お腹を温め、湿を追い出冷たい物の飲みすぎ食べ過ぎで傷めた脾胃を補ったり夏カゼの予防など。漢方薬の「藿香正気散」でよく使われます。アロマではパチョリと呼ばれオリエンタルでエキゾチックな香りで人気があります。藿香に生姜や陳皮をブレンドして冷房などで冷えたカラダを温め、爽やかな香りでリラックス。

☆どちらも、漢方の香りが浴室全体に広がり、ココロもカラダも癒されリラックス♪

薬膳茶や薬膳食材などの商品は各ショップでお買い求めいただけます。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式サイト

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

お得なプレゼント

「運勢先読み通信」を無料プレゼント

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日と「先読み通信希望」と記入してLINEにてお申し込みください。九星気学の本命星による神無月(10/8~11/6)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。

※毎月継続して配信をご希望の方は、上記QRコードを読み込むかまたは下記URLをクリックしてお友達登録の上、生年月日と10月先読み通信希望と書いて送信してお申し込みください。

LINE公式アカウント⇒ https://lin.ee/wOTbtt8

京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

中医学や漢方の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

次回は、10月8日「寒露」ですね。いよいよ本格的な「秋」を感じられる気候になってくるでしょうか。朝晩の寒暖差が大きくなってきますので、日々の気候に合わせてしっかり養生してお過ごしください!