二十四節気の養生法【2024 冬至】

陰が極まり、一陽来復

12/21から1/4までの2週間が「冬至」です。暦便覧には「日南の限りを行て、日の短きの至りなれば也 」とあります。太陽が南回帰線上にあり、一年で一番日が短い日ですね。

冬至の日には、中国では、明朝の永楽帝より歴代皇帝(天子)は天壇にある「圜丘壇(かんきゅうだん)」で盛大な祭天(天を祭る)儀式を執り行って、天神の加護と豊作を祈りました。天壇は270万㎡でなんと故宮の4倍(東京ドーム58個)の広さを誇り「天陽をかたどった円形と地陰をかたどった四角形の「天圓地方」と呼ばれる形で作られ、欄干や階段などは陰陽思想の九の数で構成され、自然を崇め尊び、「天人合一」を追求する理念を体現しています。天壇のシンボルは天壇青と呼ばれる紺色の瑠璃瓦に金色の玉をもつ円形の祈年殿です。

「陰極まれば陽に転じる」のが天道(宇宙の法則)です。冬至は「一陽来復」で、周の時代には新年のはじまりとされましたが漢代の頃に暦法が変わり新年は春節になりましたが、春節と並んで冬至節はとても重大な日です。

古来、冬至の日には「冬至占」といって、無病息災を願って易の卦を立てて一年の運勢や行動の指針を天に問うてきました。

私はこの日毎年、「冬至の集い」という運勢学の講座に参加しています。皆さんも「冬至占」を検索してみてやり方を調べて是非やってみて下さい。来年はどのような年になるのでしょうね!?

中国では万事円満を願ってまんまるい「湯圓」を食べたり冬至にワンタンを食べると賢くなると言われワンタンを食べる習慣があるそうです。日本でもよく食べる餃子は、漢代の医聖 張仲景という名医が、農民の耳が寒凝血瘀で凍傷になるのを防ぐために血の巡りの良くなる生薬を入れて作ったのがはじまりという逸話が残っています。寒い日はアツアツの水餃子で温まり、残りは翌日焼き餃子で食べるそうです。ねぎや生姜、黒きくらげなどをたっぷり入れて水餃子でポカポカになりましょう。

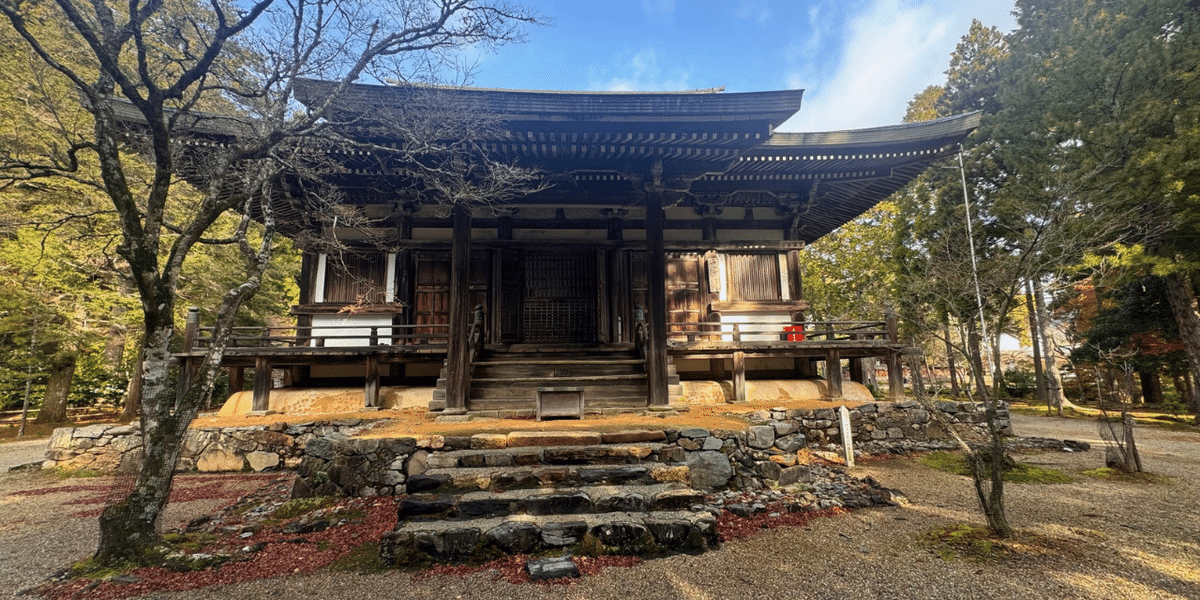

今月の癒しの庭園 は「高雄山神護寺」

今回は、「神護寺」をご案内します。

神護寺は、嵯峨嵐山からさらに山奥に入り、ちょっとやそっとでは行きつけません。高雄は紅葉の名所でこの時期は大変多くの観光客が来られますが、神護寺は観光地の駐車場からは谷を越えて急な石段の坂道を登っていかなければたどり着けないんです。

伺ったのは10日ほど前の12/12で、京都市内では紅葉が例年より10日ほど遅れているということでしたが、さすがに神護寺ではもうもみじの紅葉はほぼ終わっていました。

周山街道と呼ばれる国道162号線の高雄パークウェイを超えて少し行ったところを左折して高雄観光ホテルに向かって進み駐車場に停めて清滝川沿いに歩きます。朝陽に照らされて川面がキラキラ光り岸には敷紅葉が敷き詰められて綺麗です。

高雄橋を渡るとお猿さんがちょこんと乗った道しるべ。うっすらと左に神護寺と書かれています。

さて、いよいよここからこの石段を登ります。かなり急こう配で楼門までは結構あがります。足腰や心臓に自信のない私は途中で心臓が破裂しそうになりましたが、唐から帰った空海が住持したお寺です。ご利益を授かりに頑張って上りましょう。

楼門の少し手前にある硯石。空海が在山の時、嵯峨天皇より勅額の依頼を受けられましたが、急な五月雨で橋が流されたため勅使が渡ることが出来なくなりました。空海は、この石を硯として墨をすり、空に向かって「金剛定寺」と書いたところ、文字が金剛定寺に飛んでいき、門額に金剛定寺の文字が現れたという謂われがあるそうです。

茶店の屋根や沿道にも散った紅葉が積もっています。ここまでくればあと少し。

と思いきや!最後の石段もかなり堪えます。最後のチカラを振り絞って!

ようやく楼門にたどり着きました。持国天と増長天のガードマンを安置した楼門のお出迎えです。朝からかなりのハードトレーニングでした。

拝観受付を済まして門をくぐります。

門をくぐるとひろーい境内が目に入ります。門を入った両サイドに有難いことにベンチが置かれてあり、ここでひと休みして呼吸と心拍数を調えてから奥に進みましょう。

楼門を入ってすぐ右手に唐門があり書院に続きます。

まっすぐ進むと右手には平安京を造営した和気清麻呂公の霊廟や墓所、いまは修理のため白いカバーが掛けられていた鐘楼などがあります。

神護寺の梵鐘は、日本三大梵鐘のひとつ(国宝)で、875年(貞観17年)に鋳造された神護寺の鐘は、橘広相の序詞、菅原是善の銘、藤原敏行の揮毫といずれも当代一流文人の合作によることから「三絶之鐘」と称されています。

とてつもない大きさの鬼瓦。ひとつ100万円で寄進の受付中。

ようやく最後の金堂(本堂)に上がる石段。この石段から金堂の景色がテレビや映画の撮影などに使われる、良く見かける風景です。本来なら石段の両側も真っ赤な紅葉に染まるそうです。

もみじはもうほとんど散ってしまっていましたが、満天星つつじは今が見頃のように赤々と色づいています。

ここまで来ると空気は冷たく、ピンと張りつめた感覚を感じます。

金堂の中は撮影禁止でしたので、購入したパンフレットよりご本尊の薬師如来立像など国宝や重要文化財をご紹介します。

本尊の薬師如来立像は奈良~平安時代の作とされ、高さは170.6㎝あり見据えるような鋭いまなざしが特徴です。

学校の教科書でも見覚えのある源頼朝像ですね。藤原光能像と平重盛像と鎌倉時代に書かれた三幅の肖像画はいずれも国宝です。

延暦二十一年(802年)に天台座主の最澄が招かれ法華会を催した際に掲げられたと考えられる釈迦如来像(国宝)。左側の写真上2枚は国宝両部曼荼羅図で空海が唐から持ち帰った根本曼荼羅を写したものとされ高雄曼荼羅とも呼ばれます。

平安時代の弘仁三年(812年)に書かれた弘法大師空海筆とされる灌頂暦名。結縁者の筆頭に最澄の名が記されている。

金堂の横から竜王堂を通り多宝塔に上がる道にも満天星つつじが綺麗に紅葉しています。

金堂の反対側には大きな不動明王の石造が聳えています。

綺麗に咲いている白い山茶花越しに多宝塔と不動明王が見えます。

多宝塔の中の須弥壇に祀られる五大虚空蔵菩薩坐像。平安時代の作とされ五体が完全に揃った現存最古の貴重なもので、こちらも国宝です。

帰る道すがら楼門を出て石段を下りたところには、まだ真っ赤に紅葉したもみじが残っていました。

神護寺は枯山水などのお庭はありませんが、この日も外国人観光客とは一人も出逢うこともなくひっそりと佇んでいるとても素敵なお寺です。

アクセスは不便ですが、見どころも満載、そして市内よりも気温も低く、何よりもピンと張りつめた空気が心を癒してくれます。京都に来られる機会があればぜひ足を延ばして見てください。

NHK大河ドラマ「光る君へ」も終わりましたね。

12/13に紫式部墓所にお参りしてきました。堀川通りに面した所ですが今まで気づかずに通り過ぎていました。前回ご案内した興聖寺のすぐ近くで、修学旅行生もお参りに来ていました。晩年を過ごしたとされる雲林院にもお参りしました。

今まで、紫式部にちなんだお寺やお庭をたくさんご案内してきました。今年は上賀茂神社、石山寺、真珠庵、土御門邸跡、神護寺、少し前には廬山寺、平安神宮、宇治平等院などもご案内しましたね。 京都には紫式部ゆかりの地がたくさんあります。今回の神護寺や石山寺など平安時代に建てられたお寺も多く、鎌倉時代や桃山時代に建てられた禅寺などのお寺やお庭とは全然違う趣きでした。 建物も鄙びた感じで歴史を感じます。

冬至の養生法

冬至の養生法は、「冬令進補、春天打虎」と言って、冬にきちんとカラダを補っておくと春になって虎をやっつけられるほど壮健になると言います。 冬至になると陰が極まり、徐々に陽気が生まれてくるので、この時期にカラダを補って、次の春に備えてカラダづくりをします。

冬至は1年中で日中が最も短く、太陽はほぼ南回帰線上から照射するので陽射しが弱く気温が上がらず最も寒くなります。冬至を境に太陽が少しずつ北へと移るに従って昼間の時間が次第に長くなります。

昼間の時間が長くなるとともに太陽の南中高度も高くなるので、少しずつ地表が温められて暖かくなってきますが、冷やされた地表が暖かくなるにはタイムラグがあり、またシベリアからの寒気などにより、これからがますます寒さが厳しくなりますね。

なんどもにも紹介していますが、また冬の九九数えが今日からスタート。

冬至から九日間ずつ数え、最初の九日間を一九、次の九日間を二九と呼び、三つめの九日間が一年で最も寒い「三九天」となります。

一番寒いこの期間に、武道などは寒稽古を行い精神を鍛える習慣がありますね。

一九:2024年12月21日~2024年12月29日

二九:2024年12月30日~2025年1月7日

三九:2025年1月8日~2025年1月16日

四九:2025年1月17日~2025年1月25日

五九:2025年1月26日~2025年2月3日

六九:2025年2月4日~2025年2月12日

七九:2025年2月13日~2025年2月21日

八九:2025年2月22日~2025年3月2日

九九:2025年3月3日~2025年3月11日 となります。

冬至から数えて81日目となる来年3/11に九九天が終わり、ようやく春を迎えます。九九消寒図は9枚の花びらを1日1枚ずつ色を塗り、9つの花びらが全部色がついたら春が来るとして、母娘で毎日きれいに色を塗りながら春を待ちわびるそうです。

今日から81日間本当に寒い冬の季節になりますね。しっかりと冬の養生法「温補腎陽」と「冬令進補」を行って冬の風寒邪気に負けないようにしましょう。

「カゼ」について

この季節に流行する「カゼ」について中医学的に考えてみましょう。

「カゼ」は風邪と書くことが多いですが、風邪は中医学では「ふうじゃ」と読み、いわゆる「カゼ」のことは「感冒」と書きます。

「カゼ」は、だいたい大人なら、今までに一度も罹ったことがない人はいないでしょうし、去年も罹って今年も罹ることも珍しくなく、人によってはしょっちゅう罹るひともいるぐらいですね。

現代医学では「カゼ」という病名はなく、いわゆる「かぜ症候群」と捉え、ウィルスや病原体が体内に侵入することにより、鼻水や鼻づまりなどの鼻症状、咽頭痛などの咽頭症状、発熱、頭痛、節々の痛み、全身倦怠感、咳など、起こる症状を改善する治療が行われます。よくインフルエンザのことを流行性感冒などと言いますね。

大人の場合、余程の高熱が出ない限り病院に行ったりせず、早めに寝たりムリをしないでカラダを休めることで自然に治そうとする人も多いですね。

直接的な予防法は、ウィルスや病原体を体内に侵入させないことで、マスクやうがい、手洗いなどが大切なのが基本で、そして体力(免疫力)を消耗しないこと、身体をしっかりと保温し、寒いところに長時間滞在しないことなどです。

「感冒」と言ってもさまざま

中医学では、「感冒」と言ってもその症状などから、大きく分けて冬の寒気が強い時期に罹りやすい風寒感冒、暖かい春に罹りやすくまたインフルエンザなどのウィルスに感染して起こる風熱感冒、蒸し暑い夏や高温多湿の時期に罹りやすい暑(風)湿感冒があります。

特に今回は、主に寒い冬に罹りやすい風寒感冒についてお話ししたいと思います。

古典には傷風、冒風、冒寒などとも書かれ、黄帝内経 素問 骨空論篇では『風従外入、令人振寒、汗出、頭痛、身重、悪寒。』とあり、風邪が外から侵入すると、人を寒気で震えさせ、汗が出て、頭痛がし、身体が重くなって悪寒がする。と書かれています。

風寒感冒の主な症状

ゾクゾクと寒気がして暖めても暖めても悪寒を強く感じるのが特徴で、寒邪が体内に侵入し陽気を損傷して、体表をバリアのように守っている衛気が寒邪に塞がれて温煦作用が低下するために悪寒が起こります。

そして、自分の体内にある正気が、外から侵入した風寒の邪気を外に追い出そうとして正邪闘争が起こり、軽い発熱が起こります。これは正気と邪気が闘っている段階であり、軽い発熱の段階で解熱してしまうと、まだドロボーが家の中にいるのに門を閉じてしまうようなもので、余計に被害が大きくなると授業で教わりました。

そして、衛陽が寒邪に塞がれているため、腠理が閉じており汗は出ないのが特徴です。また、寒邪で身体が冷えているので、津液は発蒸しないため口渇もありません。

逆に風熱感冒は、悪寒は軽く、発熱は39℃台など重く、熱で津液が発蒸して発汗や口渇が激しいのが特徴です。弁証する時は、この4つの症状がどのような感じかで風寒感冒か?風熱感冒か?を弁別します。

寒邪が凝滞して経絡が塞がれ気血が通らないため「不通則痛」となり全身の節々の痛みが起こり、また風寒邪は項頸部にある風門穴から入って風府穴を通り風池穴に溜まり頭痛を起こします。体内に侵襲した風寒邪は、肺を傷め肺の宣発機能が塞がれて鼻水や鼻詰まりなど鼻の症状や喉痛が起こります。また邪気を外へ追い出そうとしてくしゃみや咳が出るのも特徴です。

風寒感冒の主な原因は、第一に体内に風寒邪が侵襲することです。風寒邪が侵襲する原因は、風寒邪気の旺盛なところで長時間防寒せずにいることです。薄着で出かけたら急に気温が下がり寒くなったり、寒い日に外で長話をしたり、冷たい雨に濡れたりすれば、一気に風寒邪が体内に侵襲します。

この時に、自分の体内に正気が旺盛で、また体表を覆う衛気が分厚く侵襲しようとした風寒邪気を跳ね返すことが出来れば、風寒邪に襲われることはありません。

しかし、過労やストレス、睡眠不足、暴飲暴食などの生活習慣が続き、正気が少なくなっていると風寒邪はたやすく体内に侵入しやすい状態になっています。

最近よくニュースで耳にする強盗事件と同じで、防犯カメラや防犯ライトなどセキュリティがしっかり整っておれば入られにくいですが、家の前に高級車が止めてあったり普段から鍵も掛けずいたりすれば、たやすく侵入されて大きな被害を受けてしまいますね。

カラダも同じで邪気が侵入しにくい環境を作ることが大切です。

風寒邪気の侵入を防ぐ

風寒邪の侵入を防ぐには、やはりマスク、手洗い、うがい、消毒が基本ですね。そして、室内を暖かく保ちたまには換気をして新鮮な空気を取り入れましょう。そして、レッグウォーマーやマフラー、暖かい下着などでカラダを温め、適切な食事をしてしっかり睡眠します。

そのように心掛けることで、カラダの中の正気はどんどん増えていき、少々の風寒邪には負けないカラダになります。

子どもの頃から教えられてきた当たり前のようなことですが、感冒に罹らないようにするためには基本的なことですね。

黄帝内経 素問 刺法論篇に『不相染者、正気存内、邪不可干。』とあり、正気がうちにあれば、邪犯すべからずと書かれています。風邪をひかないようにするためには、ウィルスや風寒の邪気が体内に侵入しようとしても、自分のうちに正気が充満しており、体表を分厚い衛気で護られていれば、邪気は侵入することが出来ません。

インフルエンザやコロナなどカゼのウィルスは飛沫感染が主な原因です。人が大勢集まるところや満員電車などは要注意ですね。自分も咳やくしゃみをするときは、人に伝播しないようにハンカチや腕で口や鼻を抑えることが大切です。やはり人混みではマスクはしたほうが良いでしょうね。

「発汗解表」でこじらせない

カゼはひきはじめの初期対応が大切です。ゾクッと来たなとか、鼻や喉の奥がツンと痛いとか、頭が痛いなと感じた時は、まだ風寒の邪気が体表に貼りついた状態なので、この時にいかに体内に侵襲させないで外に追い出すかで軽症で済ませるようにします。中医学では病気を治療する際に八法と呼ばれる治療法のどの治療法を用いて治療するかを決めます。

カゼのひきはじめには、汗法と呼ばれる「発汗解表」法を用いて、汗をかかせて風寒邪を汗とともに外に追い出して初期治療します。

主に使われる漢方薬は麻黄湯や桂枝湯、葛根湯などが使われます。カラダの状態に合わせて使い分けられますが、汗が出ない風寒感冒の場合は、汗をかかせて風寒邪を外の追い出すために発汗作用の優れている麻黄湯が使われることが多いです。これからの季節はこれらの漢方薬を常備しておくとよいですね。

ゾクッと感じた時などは、早めに仕事を切り上げて、麻黄湯を飲んで、生姜たっぷりの山芋粥やあんかけうどんなど温まるものを食べ、部屋を暖め服もしっかり着て、暖かいお布団に入ってたっぷり汗をかくことです。

いかにこの段階で汗をかけるかが勝負なんです。2~3時間ぐっすり眠ると汗をびっしょりかいて目が覚めます。たっぷり汗をかいている場合は、下着も含めて新しい衣服に着替えてもう一度ゆっくり寝ます。汗がかけていれば、朝目が覚めた時には風寒邪は外に追い出せているので、スッキリした感覚になりますが、汗が掛けていない場合はまだ風寒邪が追い出せていないので、体内に侵襲してくる恐れがあります。

体力があれば、寝る前にお風呂に入って温まってお布団に入ればより発汗しますが、お風呂に入った後に家事をしたりしてすぐに寝ないで湯冷めしてしまうと厄介なことになります。しっかり温まって、出たらすぐに寝ることが大切です。

おすすめのツボは大椎、風門、肺兪、風府、風池、列缺、合谷など。特に項頸部にある大椎、風門や風府のあたりを棒温灸や棒灸が無ければドライヤーなどでしっかり温めましょう。大椎は頭に繋がる経絡がすべて通るとても大切なツボで、昔から頭痛や解熱の名穴ととされています。

風寒感冒を防ぐおすすめの食べもの

肺を潤し衛陽を養う食材

肺に潤いを補って乾燥から守り、肺の働きを高めて衛陽の気を養うことが外邪(風寒邪)を体内に侵入させないためにとても大切になります。

おすすめの一般食材は

やま芋(なが芋)、ほうれん草、小松菜、カリフラワー、ブロッコリー、銀杏(ぎんなん)、梨、りんご、はちみつ、大根、牛乳、鶏肉(烏骨鶏)、卵、栗、くるみ、黒ごま、生姜、青ネギ、干し柿、黒豆、黒もち米、蜂蜜入り生姜湯、ゴマ油など。

おすすめの薬膳食材は

白きくらげ、枸杞の実、なつめ、蓮の実、百合(ひゃくごう)、松の実、桑の実、菊花、杏仁、黄精、山茱萸、核桃(くるみ)など。

これらの食材を薬膳スープやお粥に取り入れることで、補腎益肺の効果を発揮させることができます。

からだを温め腎陽を補う食材

からだを温め腎陽を補って冷えを防ぐことが、自分のカラダの中の正気をたっぷり養うために大切です。正気がたっぷりあれば、外から邪気が侵襲しても内奥に侵入させず体表から追い出すことが出来ます。

おすすめの一般食材は

羊肉、鹿肉、牛肉、鶏肉(特に黒鶏)、鰻、海老、帆立、牡蠣、すっぽん、山椒、やま芋、にんにく、生姜、青ネギ、ニラ、くるみ、栗、黒ごま、唐辛子、黒豆、黒米、蜂蜜、ゴマ油、桃、リンゴ、サクランボなど。

おすすめの薬膳食材は

黒きくらげ、枸杞の実、紅花、シナモン(桂皮)、かぼちゃの種、杜仲(とちゅう)、ういきょう、八角など。

これらの食材をスープ、煮込み料理、炒め物などに取り入れると、腎陽を温め、からだを活性化する効果があります。 特に寒い季節や疲労時、冷え性の改善に適しています。

発汗させたい時は、生姜をたっぷり擦って紅茶やプーアル茶など発酵茶に入れて飲むのがオススメ。

京都伝統中医学研究所の"冬至”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"

1.「発汗解表」の薬膳茶&食材

肺を潤し衛陽を養うオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、からだを温める黒のお茶、カラダ潤し茶、増血美肌茶、なつめと生姜のチャイ、黒薔薇茶など。

薬膳食材では、白きくらげ、新疆なつめ、枸杞の実、竜眼、蓮の実、百合、桑の実、松の実、紅花など。

2.「温陽補腎」の薬膳茶&食材

温陽を補い気血を巡らせるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、からだを温める黒のお茶、なつめと生姜のチャイ、黒薔薇茶、気血巡茶など。

薬膳食材では、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、蓮の実、松の実、マイカイ花、桂花、茉莉花、紅花など。

薬膳火鍋紅白スープセット、手足冰凍鍋セット、冬の美薬膳鍋セット、四物鍋スープセットは、薬膳食材もセットになっているのでオススメです。

腎を補い働きを高めるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、

薬膳茶では、肝腎かなめ茶、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶、からだを温める黒のお茶など。

薬膳食材では、黒きくらげ、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、金針菜、紅花、マイカイ花など。

3.漢方入浴剤 ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」

この季節の養生にオススメの漢方入浴剤。ヨモギの香りが浴室いっぱいに広がり、香りに癒され芳香浴の効果も抜群です。ヨモギは昔から「婦人科の要薬」として血の道証改善に使われてきました。

中医学や薬膳の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。

薬膳茶や薬膳食材などの商品は下記各ショップでお買い求めいただけます。

■薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式オンラインショップ

国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。

薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂公式オンラインショップ

特別プレゼント

「貴女の星の運勢先読み通信」無料プレゼント

通常は毎月の運勢先読み通信ですが、1月は、2025年一年間の先読み通信になります。ぜひお申込みくださいね。

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。

ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日を記入してお申し込みください。九星気学の本命星による2025年(2025年2/3~2026年2/3)の貴女の本命星の運勢傾向と中医学的養生法を記載したPDFファイルをLINEでお届けします。

※こちらは本店ショップのみのプレゼント企画です。下記QRコードを読み込んでお友達登録の上、生年月日と先読み通信配信希望と書いて送信してお申し込みください。

その他のオンラインショップ

■京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/

■京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/

次回は、新年の1月4日「小寒」ですね。

今年も一年間、「二十四節気の養生法」をお読みいただきありがとうございました。来年も少しでも中医学や薬膳の知恵を暮らしに活かして、健やかにお過ごしいただけるように配信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。寒い毎日が続きますが、どうぞ新年を穏やかにお迎えください。