5月17日 臓器提供の意思表示をする人の比率を1割未満から引き上げるには?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための質問例はこちら。

→臓器移植。運転免許証やマイナンバーカードに欄があることは6割の方が認知しているものの、実際に意思表示しているのは1割にも満たない。この差はどうしたら埋めることができるだろうか?

ドナー(臓器提供者)の家族で作る「日本ドナー家族クラブ」(JDFC)が2002年(平成14年)に制定した「生命・きずなの日」です。

日付は5月は新緑の候で生命の萌え立つ季節であることから、17日は「ド(10)ナー(7)」と読む語呂合せから。生命の大切さ、生命の絆について考える日とされています。

臓器提供。

1997年(平成9年)10月16日、「臓器の移植に関する法律」(臓器移植法)が施行されたことにより、脳死後の心臓、肺、腎臓、肝臓、膵臓、小腸など臓器の提供が可能になりました。

要件が厳しかったこと等を受け、2010年(平成22年)7月17日、改正臓器移植法が施行され、脳死移植は本人が提供拒否の意思を示していない限り、家族の同意があれば認められるようになった。これにより、国内で15歳未満のドナーの臓器移植が可能となりました。

なかなか重たいテーマですが、調べてみました。

そもそも、どれくら行われているのでしょうか?

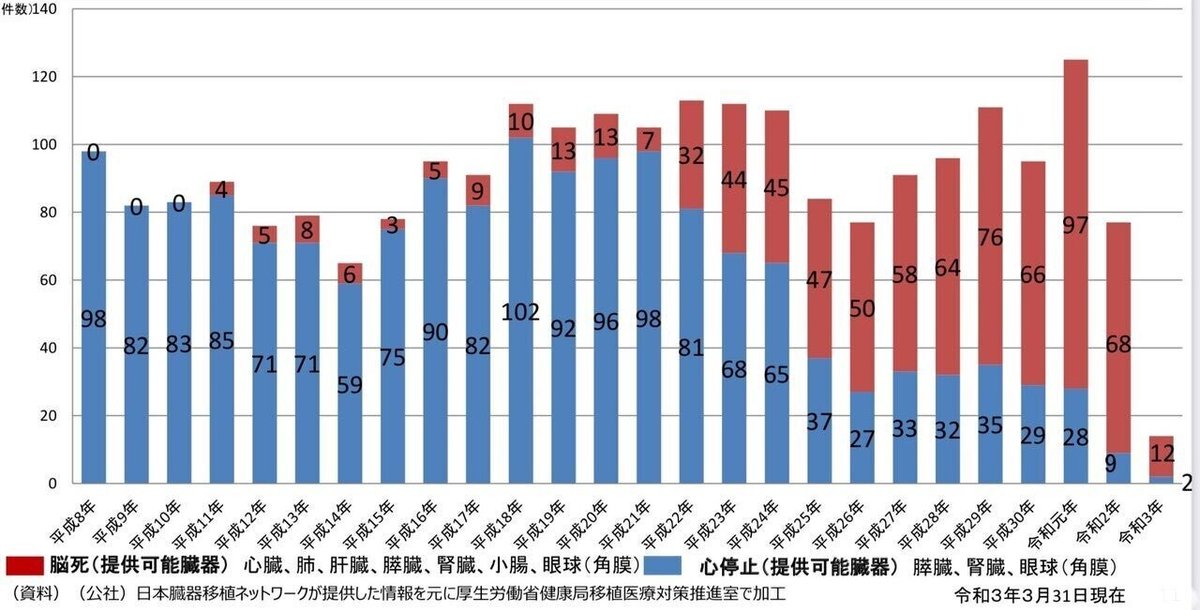

厚生労働省 厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会の資料「臓器移植対策の現状について」によると、法施行後の臓器提供の件数の推移は以下の通りです。

年間で100件を超える臓器提供が行われており、近年では脳死による提供の割合が増えていることがわかります。

また、令和2年は感染症の影響で激減していることもわかります。

これは、移植を希望する患者の方々のどれくらいのニーズを満たしていると言えるのでしょうか?

同資料の移植希望登録者数の推移は以下の通りとなっています。

前後しましたが、臓器移植法の平成21年の改正内容を確認しておきましょう(下図)。

大きなポイントとしては、以下2つです。

☑️ 本人の意思が不明な場合でも、家族の書面による承諾があれば臓器提供が可能に。

☑️ 15歳未満について、家族の書面による承諾があれば可能に。

臓器移植のフローは、

① ドナーとなる可能性のある方を担当する病院等が日本臓器移植ネットワークに問い合わせを行う(全情報)。

② 日本臓器移植ネットワークでは移植を希望される方の情報を持っており、問い合わせのあったドナー候補の方とのマッチングを調べる(うち合致した場合、有効情報)。

③ 臓器提供の可能性を医師から家族に説明(家族説明)。

④ 家族が同意すれば移植に進む(提供承諾)。

提供承諾されても、容態が急変したり、医学的な理由で見合わせることもあるので、提供承諾されたものが全て移植となる訳ではありません。

それらの件数の推移を示したのが以下となります(出典:厚生労働省「臓器移植対策の現状について」)。

最後に、すでに見た通り、移植を希望する患者数に対して実績は少なく、普及・啓発活動のため、運転免許証等への意思表示の記載を可能とする施策などが行われています。

公益社団法人日本臓器移植ネットワークによる調査では、臓器提供の意思を記入している割合は以下の通りです(出典:同ネットワーク「2021年移植医療に関する世論調査」)。

☑️ 「意思表示をしている」:6.7%

☑️ 「意思表示したことを家族や親しい人に話している」:3.5%

また、健康保険証や運転免許証の裏面に意思表示欄があることを知っている人は、それぞれ60%を超えており、マイナンバーカードも18.9%の人に認知されているのですが…

意思表示は自分の問題だ、と思いがちですが、調査結果と見ていて、なるほど、と思ったのが、以下の質問です。

☑️「家族が脳死下または心臓が停止した死後の臓器提供について意思を表示していなかった場合、臓器提供の承諾をすることを負担に感じる」:85.6%

確かに…意思表示していなければ、家族が判断を聞かれることになりますね…

→臓器移植。運転免許証やマイナンバーカードに欄があることは6割の方が認知しているものの、実際に意思表示しているのは1割にも満たない。この差はどうしたら埋めることができるだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございました。

「臓器移植」

もう一度免許証の裏面、見てみようと思いました。

一昨年7月からこのような投稿をしています。以下のマガジンにまとめていますのでよろしければ覗いてみて下さい。