4月30日 ジャズもニッチだが、音楽そのものがすでにニッチ!?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための問いはこちら。

→なぜ20年前はジャズを聴く学生も多かったのに今は減ってしまったのだろうか?単なる好みの変化、以外にマーケティングや流通などで考えられることはあるだろうか?

フランス・パリで開催された2011年(平成23年)11月のユネスコ総会において制定された「国際ジャズデー」です。

翌2012年(平成24年)から実施。国際デーの一つ。英語表記は「International Jazz Day」。

ジャズ。

音楽のカテゴリとしては(想像ですが)小さいもののしっかりとしたファンに支えられているイメージがあります。

そんな想像と合っているでしょうか?

というか、そんなデータありますでしょうか?

いろいろ調べた結果、一般社団法人日本レコード協会が毎年行っている「音楽メディアユーザー実態調査」というのを見つけました。

同調査の2019年版に「よく聴く音楽のジャンル」を聞いたアンケート結果がありましたのでご紹介します(下図)。

ちょっと表が小さいのですが、ジャズは全体では12.4%がよく聴く音楽のジャンルに挙げています。

男女差、世代差が顕著で、男性が14.9%、女性が9.8%、そして、男性でも50代が17.8%、60代が22.9%となっています。

格好良い大人が聴く音楽、という感じでしょうか(個人のイメージです)。

すぐマーケットとして捉えてしまうのですが、高齢化が進んでいるマーケットとも言えそうです。

これは昔から変わらない傾向なのでしょうか?

同調査は2001年から公表されているのですが、毎年ちょっと内容が異なります。2002年に「現在よく聴くジャンル」というアンケート結果がありましたので比較してみましょう。ジャズ単独のカテゴリはなく、「ジャズ・フュージョン」になっている点が異なります。

全体では11.3%が挙げていて、やはり男性が14.5%、女性が8.1%と男性が多くなっています。

異なるのは年代です。

年齢の括りが異なるのですが、40〜55歳の最も年齢層が高い男性が19.8%と高いのは変わらないのですが、大学・専門学校生が16.7%と2番目に多くなっています。さらに女性でも20代、30代の社会人が10%台と多くなっています。

フュージョンが入っているせいかもしれませんが、昔は今より若い世代もジャズをよく聴いていたということになりそうです。

これで終わってしまうとなんなので、同調査の2021年版にいくつか面白いデータがありましたのでジャズとは関係ないのですがご紹介します。

まず「音楽との関わり方」の変化です。

具体的には、この半年間で、

☑️ お金を払って音楽を聴いた

☑️ お金は払っていないが新たな音楽を聴いた

☑️ 既存の音楽は聴いた(お金は払ってない)

☑️ 音楽は聴いてない(無関心)

の4つのカテゴリに分け、それぞれの割合の変化を見たものです(下図)。

ちょっと驚いたのですが、お金を払って音楽を聴く人は3割を切っているんですね。もちろんお金を払う対象にはサブスクも入っています。

では、何で音楽を聴いているのか?

「音楽聴取方法」を見てみましょう(下図)。

1位はYouTube。約半数の人が挙げています。そして2位がテレビ。歌番組とかですかね。3位が各種定額音楽配信サービス、となっています。

なんと、音楽CDはこの3年間だけみてもどんどん落ちて4位ですね。まぁ確かにあんまりCD買わないかもしれないですね。

これを年代別に見たのがこちら。

YouTubeは50代60代でも聴いている人多いんですね。

年代で差がつくのは定額制音楽配信サービスですね。

そして、音楽にどれくらいお金を使っているか、「音楽への支出額」の時系列データがこちら(下図)。

感染症の影響があった2020年は19年の9,394円から5,842円に急減していましたが、21年には7,825円と回復傾向です。最も増えたのは「コンサート、ライブ等の入場料」でリアルの音楽体験が戻りつつある様子が伺えます。

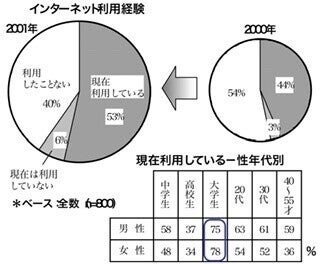

最後に、いかにネット社会が急激に進んだかがわかるアンケートを2001年の同調査(調査の名前も今と違い「音楽パッケージソフトユーザー白書」です)からご紹介して終わります。

インターネットの利用経験を質問しているのですが、2001年時点でなんと40%が利用したことがない、と答えています。

そして音楽関係でインターネットですることは、音楽を聴くことではありません。音楽関係のホームページを見ているかどうか、を質問しているのです。いやぁ技術の進歩と浸透ってすごいですね。

→なぜ20年前はジャズを聴く学生も多かったのに今は減ってしまったのだろうか?単なる好みの変化、以外にマーケティングや流通などで考えられることはあるだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

頭の体操ネタになったものがあれば嬉しいです。

一昨年7月から続けてきています。だいぶ溜まってきました。以下のマガジンにまとめていますので、よろしければご覧ください。