#186 柳だって嫌な風はある

「柳に風」、ということわざ(?)があります。

最近あまり聞かなかったのですが、久しぶりに聞いて思い出した、昔見た掛け軸についてメモ

1、「柳に風」の意味

柳。そのしなやかな性質から、しばしば嫌な事も含めてさらりと受け流す、というような比喩に使われます。

ことわざ辞典によれば、「柳に風」は以下のたとえとされています。

柳に風とは、柳が風になびくように、逆らわない物は災いを受けないということ。また、相手が強い調子であっても、さらりとかわして巧みにやり過ごすことのたとえ。

2、柳の立場になってみると…

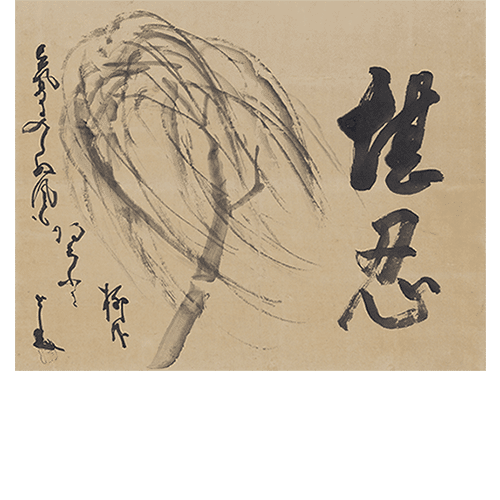

思い出した掛け軸、というか、墨画は、こちらです。

(出典:出光美術館HP)

柳が風に吹かれている絵の右に大きく「堪忍」とありますね。

左側にも文字が書かれています。よく読めませんが、以下のように書かれています。

「きに入らぬ風も阿ろふに 柳哉」

「柳に風」というと、先ほどのように、

☑️ さらりとかわして巧みにやり過ごす

というように、苦もなくやっているようなニュアンスがあります。

でも、「柳」だって受け流すの大変なはずです。

なかには「きに入らぬ風」もあるはずです。

もう10年ほど前になりますが、この墨画を出光美術館で見たときに「柳の立場」になってそう思ったことを覚えています。

なので、「柳に風」というとこの墨画を思い出すのです。

3、まとめ

ご紹介した墨画は江戸時代の仙厓という人が書いた「堪忍柳画賛」 (かんにんやなぎがさん)という墨画です。

出光コレクションですので、出光美術館の常設展で見れると思います(定期的に入れ替えがあるので絶対ではないですが)。

この、仙厓さんは、江戸時代の禅宗のお坊さんで、禅の教えをわかりやすく伝えるために多くの墨画を描いたことで知られています。

この墨画の一般的な解釈は、世の中には思い通りいかないこと、気に入らないことは沢山あり、それが強く吹き付けてくることがある。そんなときは心を固くするのではなく、心を柳のようにしなやかにしてやり過ごすことで心の平安が保たれる、風はやがて止まるから、というものです。

私は、柳なら簡単に受け流せるのか?というとそんなことはないのでは?、と思ってしまったのです。

柳は柳なりに受け流すための努力というか、力というか、エネルギーというか、うまく言えませんが、何かしら犠牲にして受け流しているのです(個人の感想です)。

こんな時代です。強風が吹き付ける事もあります。

そんなときは、「柳も大変なんだよね」と思いながらこの墨画を思い出すようにしたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ちょっとかわった墨画の話でしたが、何かへぇと思っていただけるところがあれば嬉しいです。