縁側にながれる多様なひと時:木組みの縁台「組とこ」

こんにちは

以前にちょっとだけお話させていただいた写真家さんと共同開催した作品展で縁側をモチーフにした空間演出をしました。

作品展は埼玉県の奥武蔵と言われる地域を切り取った写真作品に合わせてボクが空間演出と木作品を手掛けて全体を構成した作品展でした。

▼こちらで作品展の概要に触れていますのでご覧くださればと思います。

その内の一つにある木組みの縁台が配置されたセクションがありまして、今回は空間の意図や木組みの縁台についてお話していこうと思います。

日々の合間にのぞいていただけたら嬉しいです。

それではどうぞ

|中間領域「縁側」

縁側は中間領域とも言われ、外とも内とも捉えることが出来る独特な空間です。

外に面していますが、屋根が掛かっていますので基本的には建物を、移動する廊下、という用途、だと思います。

ただ、不思議な場所と言われる要因には、移動以外の機能というか役割が発生してきたからだとボクは考えています。

例えば、民家においては第二の玄関的な場で、友人などが訪ねて来た際には本来の玄関ではなく縁側で用を伝えたりしていたと思います。

分けるとすれば玄関がパブリック、縁側がプライベートな窓口とも解釈できそうですね。

ここから言えることは縁側は、人と人とが交わるコミュニティー空間、ということです。

民家以外に目を向けていくと、禅寺の枯山水庭園があります。

そこは伝統的な住居のコミュニケーションの場とは異なり、自分と向き合う空間、だと思います。

方丈から広縁、そして枯山水庭園と連続する空間は周囲の自然と静かさの中に身を置き、心身を整える、ことに重きを置いていると考えられます。

それではここからは、これらの要素を踏まえて木組みの縁台のお話に入っていきますね。

|座る、話す、歩く

では続けます。

作品展で展示した木組みの縁台は「組とこ」という名称で出展しました。

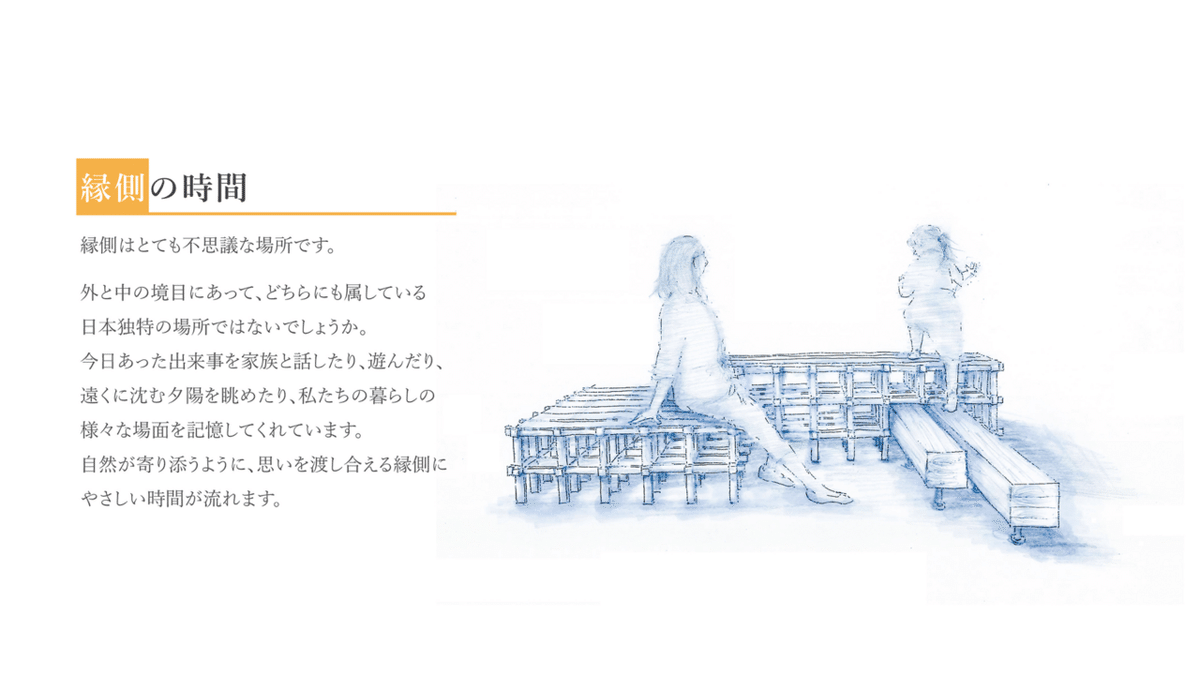

【縁側の時間】

縁側はとても不思議な場所です。

外と中の境目にあって、どちらにも属している日本独特の場所ではないでしょうか。

今日あった出来事を家族と話したり、遊んだり、遠くに沈む夕陽を眺めたり、私たちの暮らしの様々な場面を記憶してくれています。

自然が寄り添い、人と人との想いを渡し合える縁側にやさしい時間が流れます。

この「組とこ」は順路的に作品展の最後に配置し、この時の意図は、眺める、をコンセプトにしました。

つまり展示作品(写真)を鑑賞することから離れて、体験、を重視して、作品の世界観に入り込む、そんな展示演出です。

ですので、空間そのものが作品であり写真や木作品は空間を構成する要素でもあります。

これまで鑑賞してきた場を振り返る

もう少し言うと、訪れた人は縁台に腰掛け、衝立のように配置された写真作品を眺め、さらに背後にはこれまで鑑賞してきた道のりが見通せます。

写真作品を鑑賞的に眺めつつも、背後に見える展示空間を見ながらそれぞれが作品を見て感じたことを思い返す、という「余韻に浸ること」を意図していました。

しかしこれですと、一人である、ことに限られてしまうので、その他に訪れた人同士でお喋りしたり、子供連れの場合は登ったり降りたりする遊具的な要素も落し込んであります。

縁側空間から浮かび上がる、座る、話す、歩く(移動する)、3つの文脈をカタチにしたのが「組とこ」であり「縁側の時間」という空間演出でした。

庭にいるような距離感を想定した

ということで、

以前に製作した作品を振り返つつ、「縁側」という場所についてお話してきました。

日本の伝統的な部分でしか存在していることもなく、現代でも様々な建築で縁側的な場所があります。

やはり自然を見る、感じる、味わうが好まれるのも脈々と繋がれてきた日本の文化を感じられます。

あたたかい

ボクも自分なりにそのような場やモノを手掛けていきたいです。

それではここまでお付き合いくださりありがとうございました。

ではまた

▼龍安寺での体験も縁側とつながっています。

▼こちらもご覧ください。

▼KURAMOCO

いいなと思ったら応援しよう!