COVID19で視点を近眼的にしないために ーこれからのリカバリーと事業継続についてー

在宅が始まって一か月ちょっと、気が付けばついに一部緊急事態宣言が解除されはじめました。あれ以来毎日のようにコロナ関連の経済情報をあさり、見て読んで聞き集めて、自分と同一の見解のものは積極的に享受し、自分なりの言葉でまとめてみました。

※2020/04/24、改訂版2020/05/08、更新05/13・05/17

|それでも始めなくてはいけない「経済の再開」

今後、感染症と経済のバランスをとるマクロな視点が必要になる中で、短期的な視野で現時点で成功か失敗かを決めたり議論することは、いよいよ有機的ではなくなってくると思います。

1.いまの社会はどう変わっていくと思いますか?

2.収束段階向け、どんな活動再開をイメージしていますか?

3.これから生活者が求めることは何だと思いますか?

100%を目指すから、100か0かでやらないほうを選択する事になる。それでは前に進むコトは出来ません。ですので議論の大前提として「感じてる懸念はなにか?それに対する覚悟の判断軸はどこか?」を軸に、長期でこの状況を見据えた戦略設計を立てる「これから」の覚悟を語り合うべきだと思います。

ウイルスが何処にでもいる中で社会経済活動を本格回復させる私達の新しい挑戦

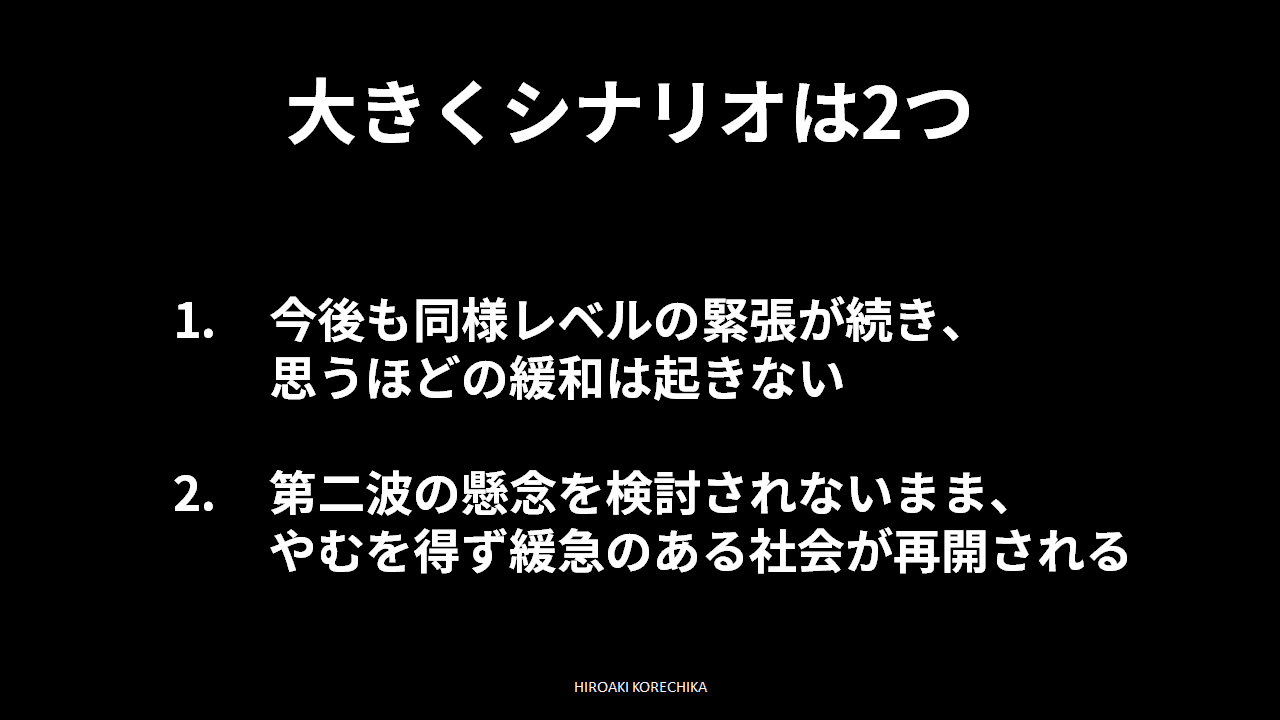

既に今の状況を「短期的に終焉する事態」と考える人は少なくなりましたが、4月当初くらいは「今をしのぐ」マインドが多くありました。ほぼ今は後者の2。理由は以下の3点。経済活動の再開がポピュリズムによる公然たる意見(=民意)として再開される事は(安全が確証されていない中でも)時間の問題だと思っています。

他者を想い自らを想う「豊かな未来」を作らないといけない。

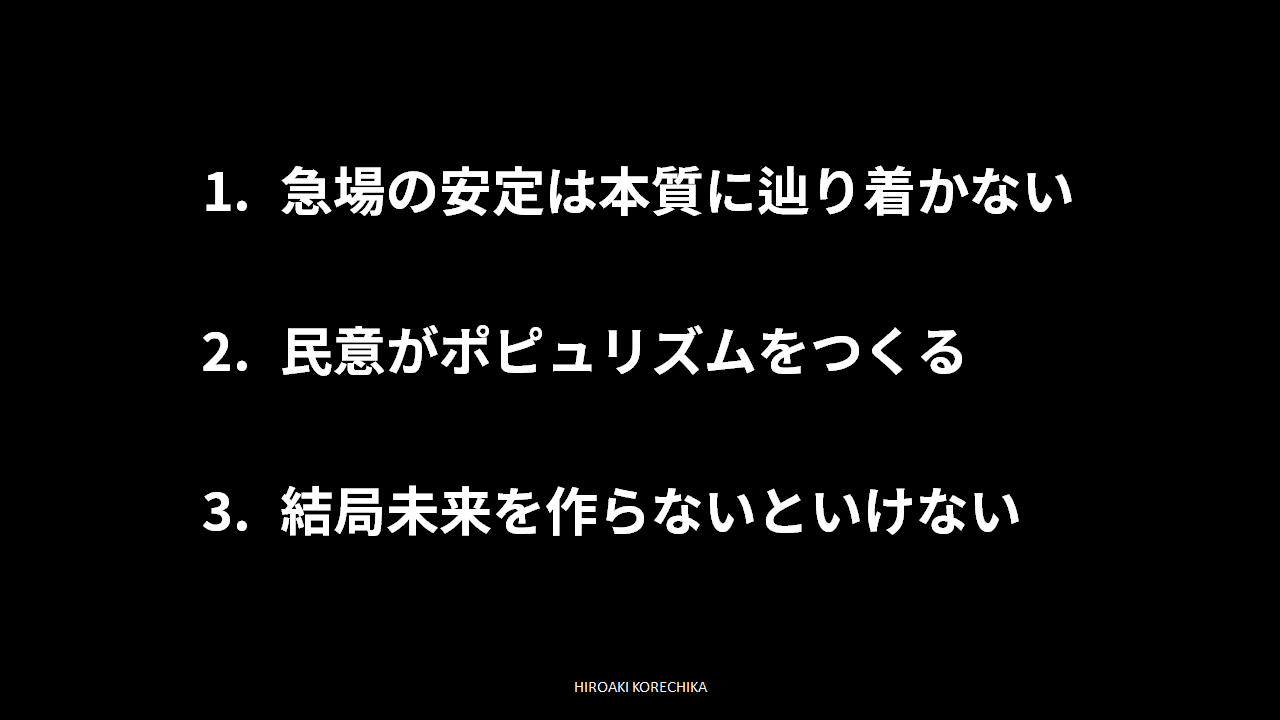

今、一時的な「SAVE」行動、緊急法を待ち助成金を求め続ける取り組み、急場の安定を図る課題解決の施策(デザイン)が多く存在します。取り組み自体がよくないとは思いません。ですが今できることや一時的な「SAVE」行動ではお互いが未来に向かえない。誤解を恐れず言えば「今できること」は今だけの解決になりやすい。未来を作る動きではないという点で本質的な要望まで到達は出来ません。

例えば「今はECが好調」とよく耳にします。でもこの経済が続けば、そのECに落とすお金もなくなります。経営が傾き、給料が減れば、買い物をするお金はなくなり、Amazonプライムに支払うお金も無くなってしまいます。

結局私たちは未来を作らないといけません。自分にお金を落としてくれる消費者をどう未来へ導くかを考えないと自分に返ってくる。他者を想い、社会を想い、全体の未来を想わないと、誰も豊かなっていけないはずです。今は「自分の会社は大丈夫か?」と考える人ほど危ういかもしれません。

現状を社会課題と捉えると短期目線になる

「今」という短期視点で、足元の改善を目的すると、時間のかかることや計算できないことは合理性や効率性という軸で選択消去されます。

LIVEコマースが好調といい、インスタグラマーを起用し販促するなど足元の収益になる仕組みに手を出しても、持続可能な集客戦略にも、ブランド構築にもなりません。結局スポット施策を打ち付ける自転車操業戦略。常に塩水を飲み続けることになります。

既にオンライン需要のバブルはピークを過ぎ「服を着たいな」「オンライン飲みも飽きたな」「リアルの会議も重要だな」「アイドリングトークのような無駄話って重要だったな」という声をよく聞くようになっています。今いるか要らないか急場の安定を図るのではなく、今より未来を見ている熱量とのコミュニケーションを企んでおく覚悟が重要です。

|動き出す経済の中で行動を作る3つの要素

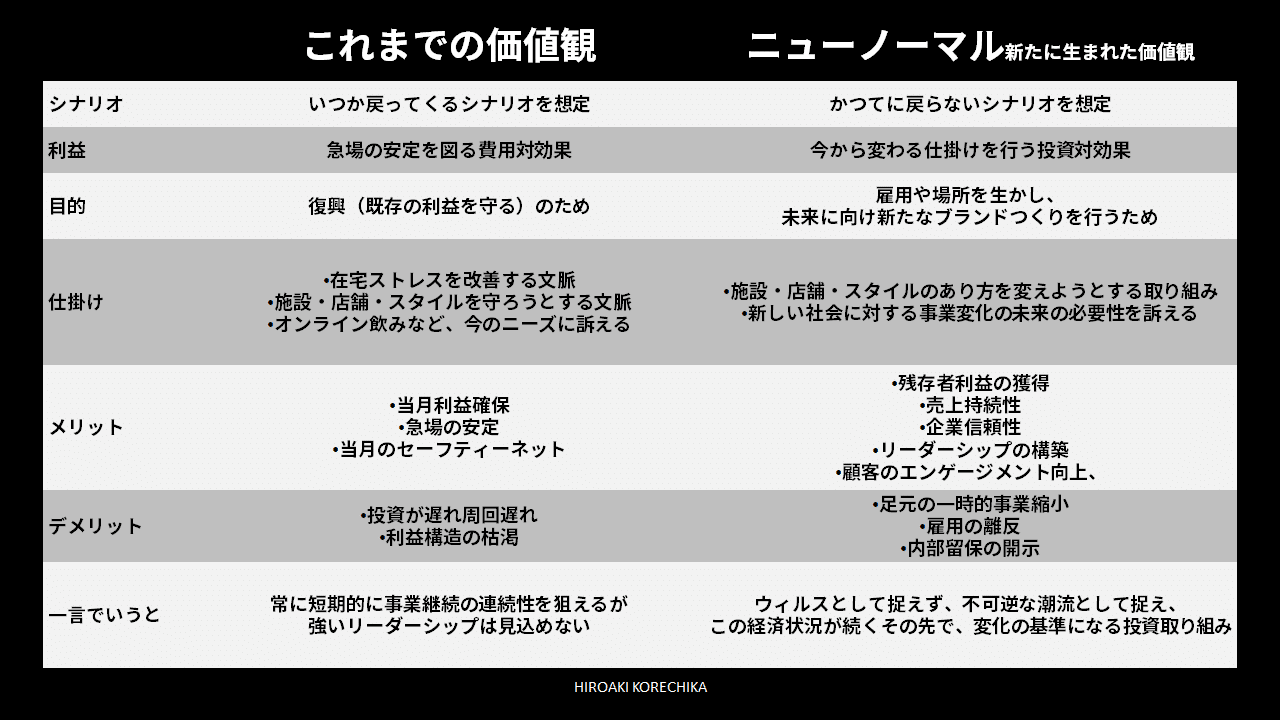

新たに生まれたニューノーマルな価値観 (を持つ人たちとの差)

一方でコロナ禍をかつてない変化の好機会(ターニングポイント)として歩み、進化を止めず、スマホやネットと同等に不可逆の潮流と捉え進む価値観(を持った人たちとの差が)が生まれ、今やその価値観が主流となる結果となっています。

彼らは事態が緩和に向かっても変化の大きい方を選択する層として存在し続けます。歩みを止めざるを得なかった価値観と、新たな環境へ歩み始めた価値観。この2つの層が生まれたこの新社会の中で、お互い未来に向かうために求められる消費活動は何がキーとなるのか、この仮説と戦略を立てることがこれからのポイントとなると思います。

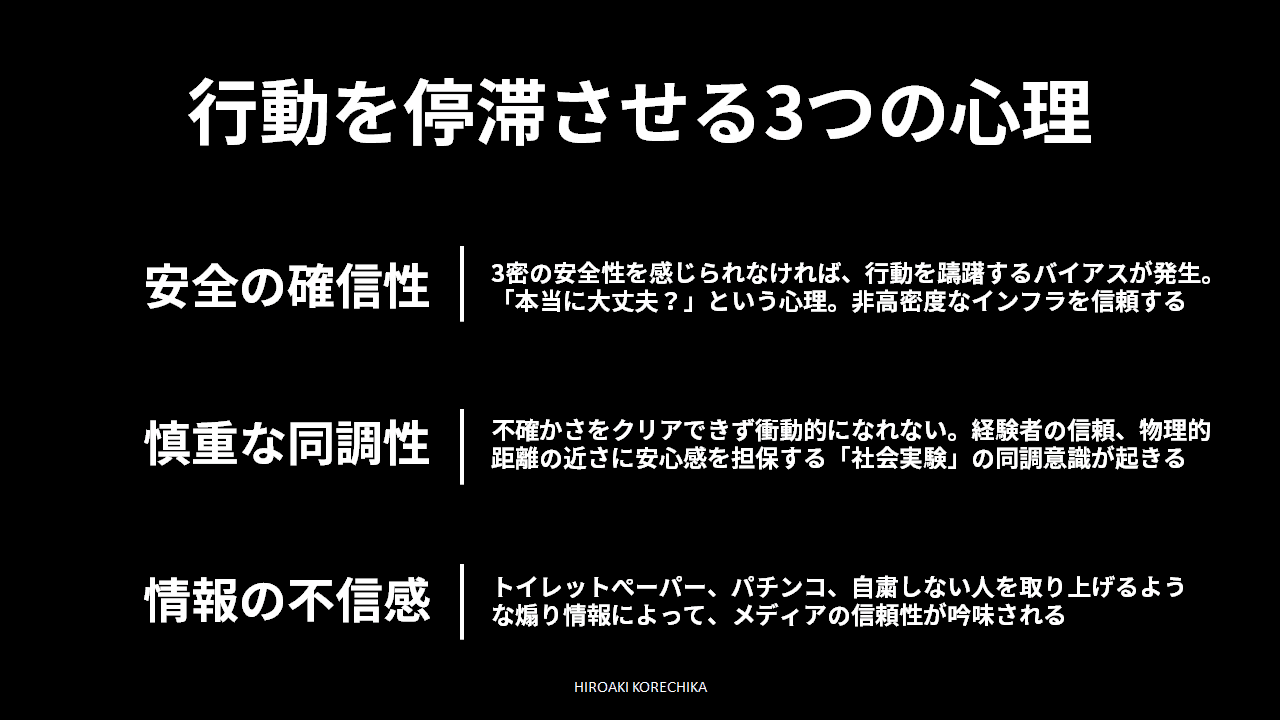

この場合「ひとはなぜ動かないか?」という問いを立てることで、以下の(これからの)消費意識を浮かび上がらせることが出来ます。

緊急事態宣言の解除以降も「本当に大丈夫なのか?」という意識や、「この行動がこれまでを台無しにするのではないか?」という安全を確信したい慎重な道徳観がマジョリティに芽生え、信頼が担保されない限り行動の波

をいったん停滞させるバイアスが存在します。

「本当に大丈夫なのか?」という初速は多くの人を傍観者にさせ、様々な所で行われてる社会実験探しが起きます。世界の経済再開を模倣したり、twitterのトレンド入りするような社会実験の報告がなされ合い、「これは大丈夫らしい」と同調意識の空気で波が起きだしてゆきます。

こうして慎重だった様々なストレス心理が解放され、多数の同調意識が高まるモノコトに(真意を問わず)ヒトが集中してゆきます。

ですがこの特需は長く続かず、のち新たな緊張、第二波が生まれ、また部分的な自粛が発生します。この時その未来を想定せず、今という点だけを切り取って、世論を煽るように「ついに経済再開!V字回復」「消費が加速!」「〇〇に人だかり」と謳う情報に真意を問う意識が起こり(既にそうなっている部分もありますが)、また世の中が未来を疑う「安全の確信性」の波が始まります。

コロナはウィルスではなく、市場形成するインフラ。

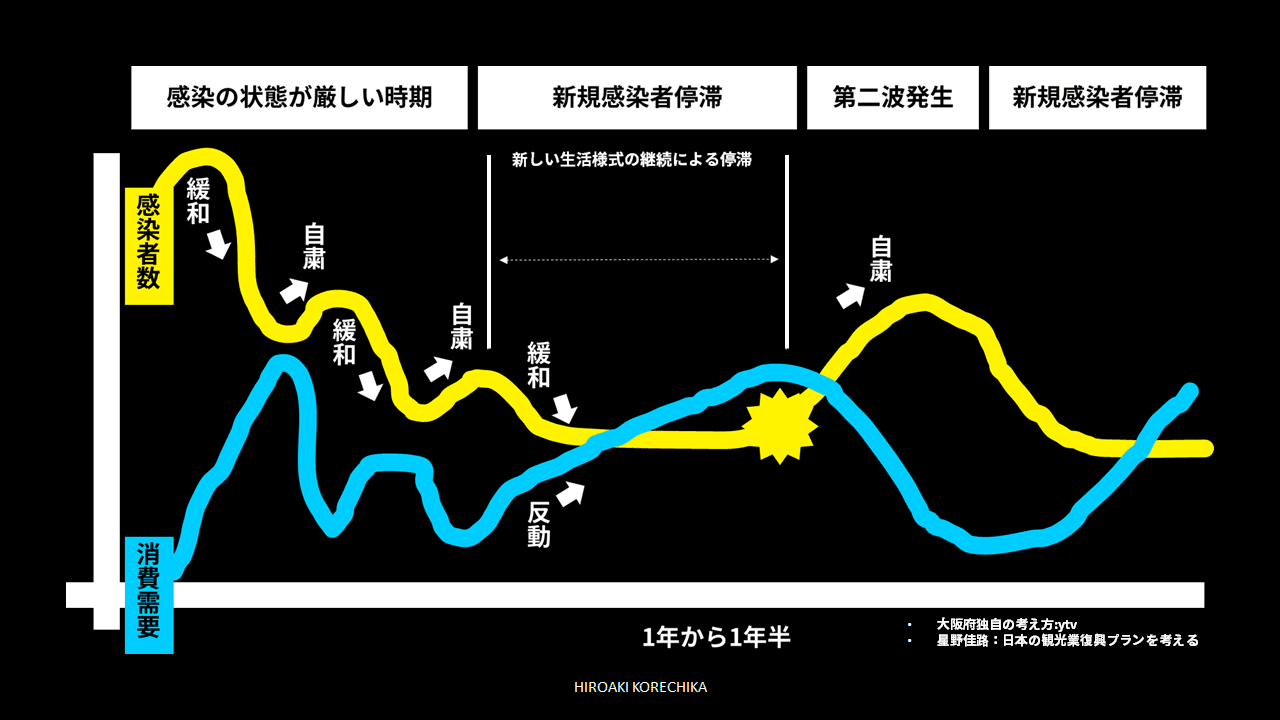

上の図は、経済を死なせないためどこかで自粛と緩和を両立させバランスをとる動き出しが確実に発生し、そこで起こるわずかな需要(ほぼ内需)を取りながらつないでゆくということを表しています(完全に需要が戻るのはワクチン完成または集団免疫獲得後であると設定)

この最初の緩和の波に働きかける取り組みは先駆者メリットを大いに受けることになるでしょう。後述しますが近距離商圏への発信も不可欠です。ただたとえ社会がある程度緩和を許容しても、前述の通り生活者が安全と思えなければ(動けても)そのわずかな内需もつかみにくいです。

もはやコロナはインフラとして戦略を描き、消費行動は必ず鈍ると考えておくべきです。どこの誰をどうさせたいのかを設定し、意思のある踊り場として3つの心理を懐柔できる仕掛けでわずかな内需を取り込んでゆく。ではその内需獲得にはどう設定しておく必要があるのでしょうか?それはスケールゲームからエンゲージゲームへと覚悟をもって決断することだと思います。

スケールゲームからエンゲージゲームへ

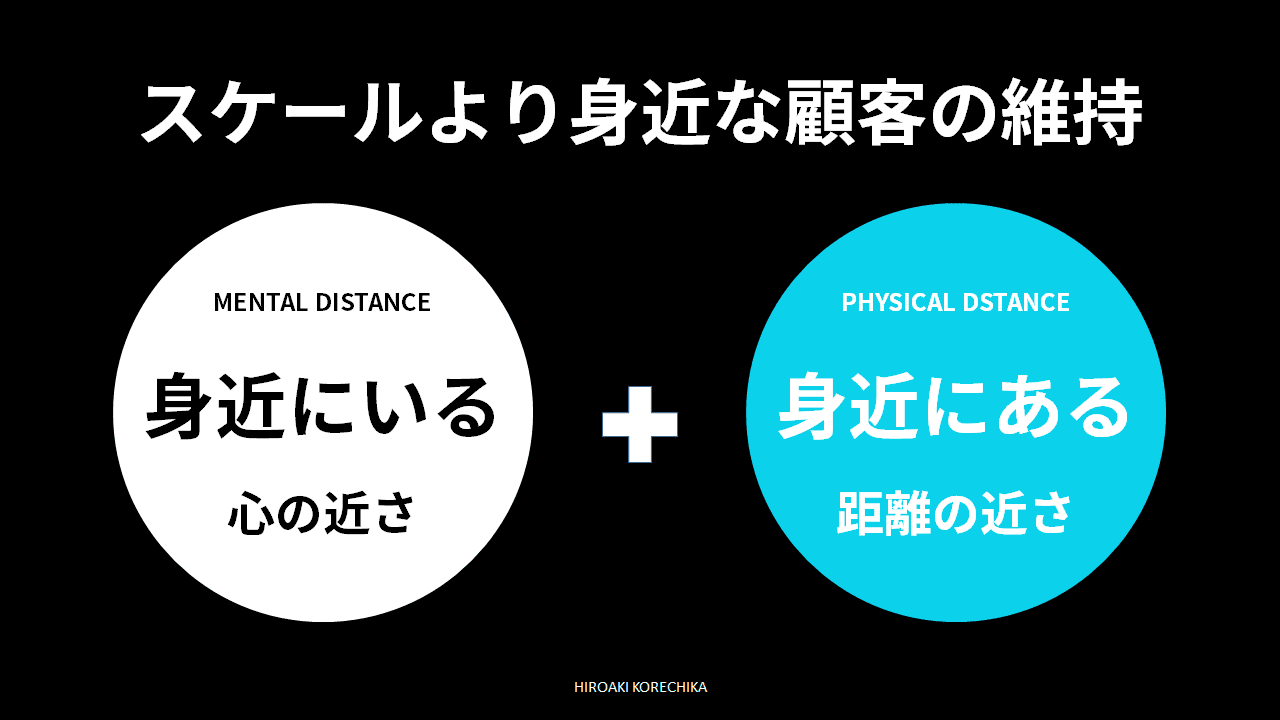

もともとヒトはあいまいで不確かなものにストレスを感じやすく、見たことも触れたことものないものに消費意欲は起きにくいです。そのうえ安全の確信性、倫理の慎重性、情報の不信感の中では、心理的・物理的にも消費行動の範囲は極端に狭くなり、かつてと同じ行動を再現できません。今後数か月から一年、ヒトの移動範囲はかなり狭いはずです。

今後商圏はかなり灯台元を明るく照らすことを志し、近郊のマーケットを対象にしなければいけません。インバウンド、スケールメリットに依存せず、新規獲得にこだわらない。グローバルを見過ぎず、ローカルの内需を握りサバイブし、これまでの購入者、利用者、商業圏を身近な生活者を対象に設定し、再訪性を高める。

この時重要なのは「価値観が合う」こと。価値観によって魅了され、動いてくれる人を設定すべきです。好きな人には会いにいくし、好きなものに近づくからです。「物理的に距離が近い」ということも重要なので「身近にいる」ことと「身近にある」ことを感じさせ地場の生活者をいかに熱量高く取り込めるかが戦略立案のベースになります。そこにサブスクを提供する提案はかつてない効果を発揮するかもしれません。

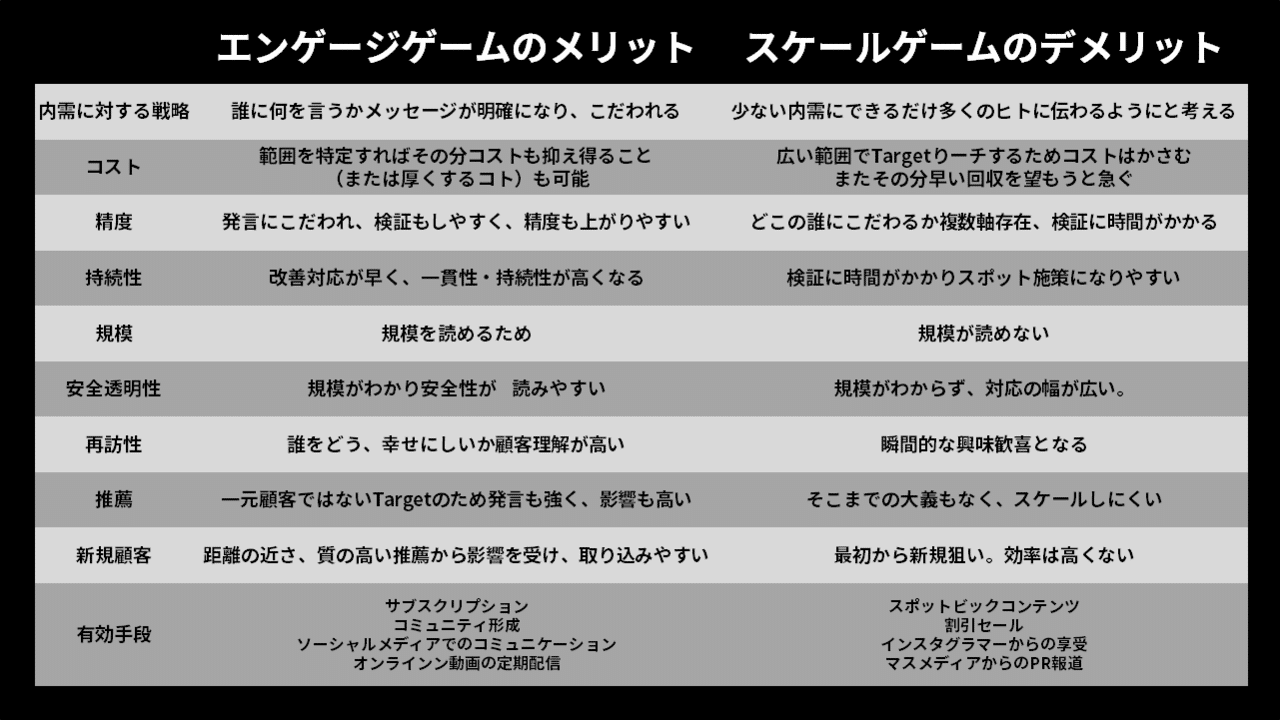

エンゲージゲームのメリット

表はエンゲージのメリットと、それに対するスケールのデメリットを記載しています。もちろんスケールのメリットは皆無だということはないと思います。ですが前提としてスケール戦略を考えることをしません。それはエンゲージのメリットが現状の世の中にマッチしているからです。

よりマスがニッチになる社会の中で、これまでと同じ資本の論理でスケールゲームを行っていたら思ったほどの売り上げを作れません。リスク分散し、スケールゲームを抜け出すには、エンゲージを第一に捉えたコミュニティ活動をとった方がわずかな内需を取りこぼすことなく、持続可能な事業になりやすいかもしれません。

結局その方が持続だけでなく規模を読めるから密をコントロールすることも可能で、顧客も透明性が高いはず。それは再訪性も高く、強い推薦発言も生まれやすく、新しい顧客も望めます。範囲を特定すればその分コストも抑え得ること(または厚くすること)も可能です。自国で生産ができ、自国で需要を作れ、自国で消費ができる設計。マイクロマーケットを目指し、スケールゲームから、エンゲージゲームへ。これが今後必要です。

|強いビジョンは人を動かす

どう社会を持っていきたいか、をコミュニケーションの軸に

初代iPodの商品説明は「5GBのHDD搭載、重さはたったの185グラム」ではなく「1000曲をポケットに」でした。機能ファクトやスペックの説明なんて、誰の感情も動かさないことをジョブズは理解していました。

引用:トヨタイムズ

また先日行われたTOYOTA(記事)の報告会で多くの方がTOYOTAの意志あるビジョンを感じ、「トヨタを選ぼう」という意識が生まれたに違いありません。過去にとらわれず、社会全体の利益利益を目指し、同じ価値観を持ったヒトと絆を深めようとする企業体資を痛感したと思います。

* 「資本の論理で傘下におさめる」のではなく、「志を同じくする仲間をリスペクトし、仕事を通じて連携していく」

* 「〇〇らしさを取り戻す」というのは、過去に時間を使うこと

* 「V字回復」ということが、もてはやされる傾向があるような気がしております。雇用を犠牲にして、国内でのモノづくりを犠牲にして、いろいろなことを“やめること”によって、個社の業績を回復させる。それが批判されるのでなく、むしろ評価されることが往々にしてあるような気がしてなりません。「それは違う」と私は思います。

そもそも今の状況を捉えて、これまでのようなビジネスモデルや事業計画では投資判断するのも難しい世の中です。結局そのためにはどこを見る必要が出てくるかと言えば、もはやどんな未来を目指し、社会をどう思っていきたいかその覚悟と約束のできるビジョンを打ち出しているかどうか以外ありません。

伝えるのは機能ではなく暮らしを豊かにさせるビジョナリーなメッセージ。これと同様にスケールゲームからエンゲージメントゲームに原理原則を変え顧客と維持する取り組みのためは、この社会をこれからどう持っていくかを示し牽引するブランド作りのビジョンが必要です。提案側も、機能ファクトや成功事例付けのゾンビは生き残れません。

機能的・効率的であるかどうか、で語るとアートや文化はいらない。いるかいらないかではなく、豊かさを作るかどうか。効率という、今できることの視点で考え続けてしまうと社会に豊かさを提供できない、文化を作れないのです。

何のためにそれをやるのか、なぜその事業を行っているか

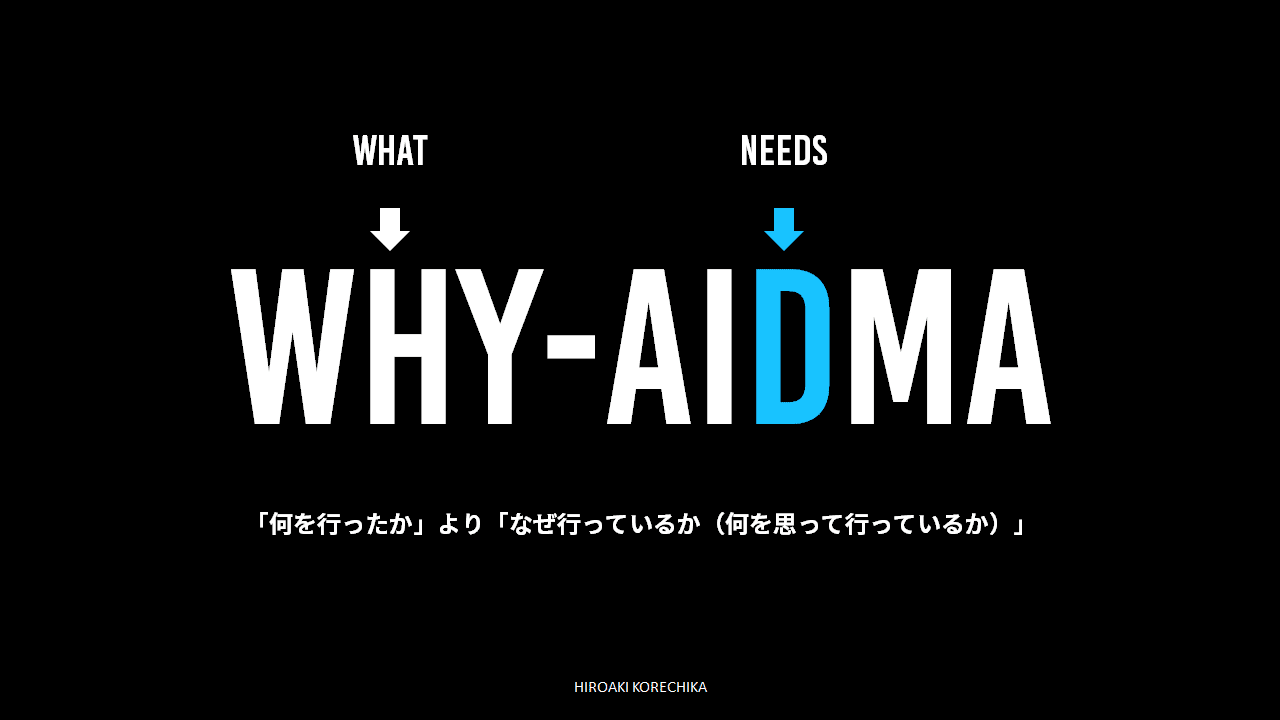

もともとコロナ禍になる前からすでに世の中、何を選んでも当然品質な時代。今時モノが手に入らなくて困ってる人はいません。課題が少ない/ニーズが生まれにくい中ではモノに価値を気づいてもらいにくい。当然シェアもサーチもされにくくなりました。そのため高い意味的価値「WHY」というアテンション(A)があることで生活者はようやく自分では気が付けなかった興味(I)や欲求(D)を見つけ出すことを設計するマーケティングが重要な柱となっていると考えています。(いまさらAIDMAかよと思われそうですが結局「D」だなと思っています)

ビジョンとは?

ビジョンは、未来にどうありたいかが語られてるものであり、また本来の企業の提供価値。どうありたいかを伝えるコトこそ、今すぐ実行実施できることであり、最もシンプルにメッセージが決まり、唯一性の高い訴求力となるものです。

そもそも企業の存在価値は、新しい社会を未来に作ること。感染数を聞いて、緊急法を待ってる状況では何にも変わらない。コロナがいつ収まるかなんて考えるだけ無駄と言えます。

だから、コロナがいつどうなるのか考えない。結局コロナがどうなるかなんて事は考えてもだれもわからない。それなら自分がどうありたいかを発言するしかない。なぜなら、今やれることはそれしかないはずだからです。

ビジョンは何か?自分たちがどうありたいか?これがわからない場合、または明確ではない場合、そこから再構築していくことが戦略設計todoの第一段階だと思います。

|アイデアフレーム

未来創造型リーンスタートアップ

現状の問題解決ではなく、未来に対してのリーダーシップとトライアル

PDCA→DCPA。

粒度に固執しない(ファクトやロジカルじゃない)チューニング

非高密度なDX、App開発

コーポレートトランスフォーメーション(事業を根幹から変化)・・株主総会のDX化で覚悟を示す等

リクエストファースト(エンゲージ構築)(人、場所が)事前に質問を受け付け、その回答

スケールゲームから、再訪性を見据えたエンゲージゲームへ

サブスク開始や有料コミュニティの発足。マイクロマーケット。「これ好き」を集める、言える環境を用意する

(趣味型、スキル取得型コミュではなく、人との繋がりをもっと本質的に感じあうコミュニティ)

価格の再設定、高価格化 (値付けを変える)

何にお金を払ってるのかを明確に、買いたくなる理由の総量を上げる。

「何を目指してるか」など買う理由の解像度が高ければ料金が高くても払う。

「変わりたい」などビジョナリーなメッセージに変える

スーパーチャット・投げ銭型・クラファンPR

脱カスタマイズ、キット提示(カスタマイズ→パッケージ化)

感染の可能性を避けるため、滞在時間を減らす

パッケージ、コーディネート、キット。

メディアを頼りにしない一次情報発信で提供価値を伝える

自社サービスの安全に関するコミュニケーション

社会利益を加味した企業利益の情報発信

但しメディアは不向きのためソーシャルで発信(定期的なオンライン配信)

ヨコのつながりの発信要請(ファン、上位顧客、地元議員、スポンサー)

社員メール署名でのPR

アライアンスによる仲間づくりを意思を持って行う

|やりたかったことが何だったかを考える

意志ある社会力の提示がこれからの強い訴求軸となる

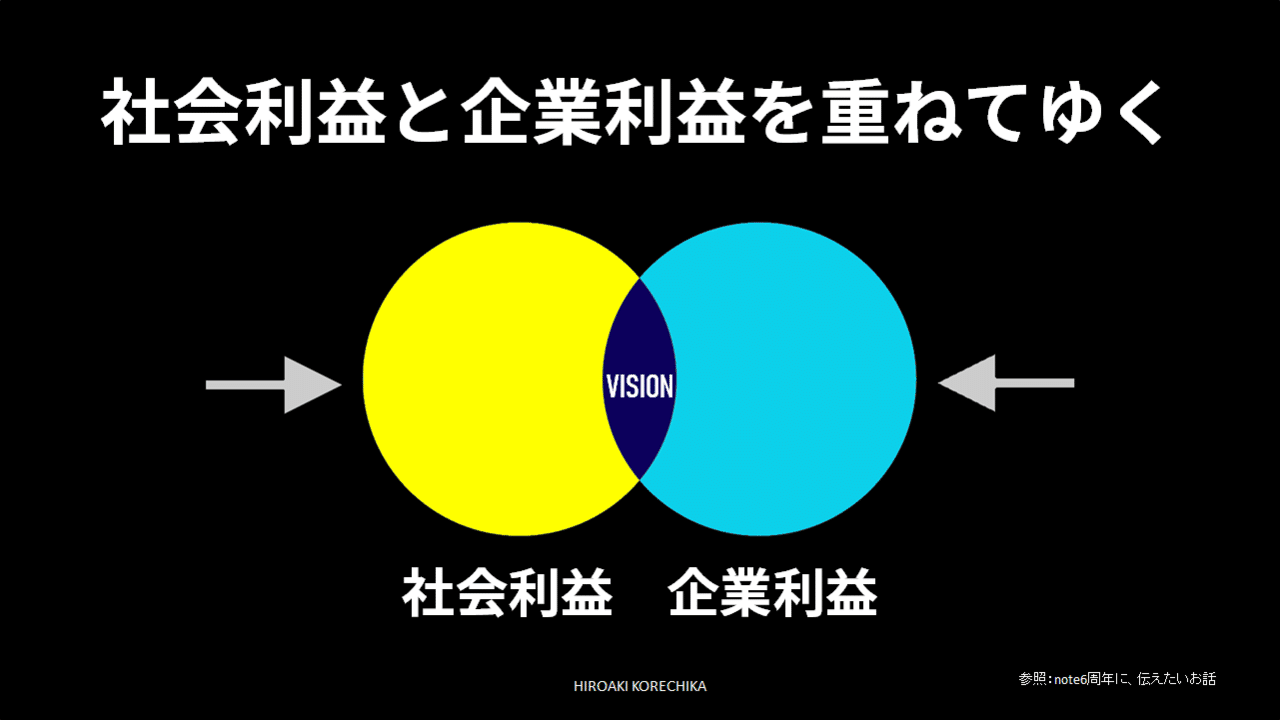

自分がどうありたいか自分ができる事は何かを考える。 社会利益と企業利益はイコールであり、社会利益はその企業(商品)が生活に豊かさを提供し、未来において必要だと思われる力。その重なるところにこれから目指すビジョンがあるはずです。

体感として生活シフトの大きな変化を感じる今、一時の状況を切り取り、さも新時代の生活様式ととらえているのでは本質的なブランド形成、マーケティング戦略ではなく、激変した急場に飛びついただけかもしれません。

新たな文化の体験を急速に高めた中、ICTなどこれまでとは異なる選択肢が生まれたのは事実ですが、見たままで分析し、足元の対処し続けたるのではなく、やりたかったことは何か、生活をどうしたかったか、ありたい姿は何だったかを考え、社会を牽引する想いを軸にして発信し、マーケティングを変える必要があると思います。

是非ご決断ください。

ちなみにKPIはレコメンダー作りだと考えています

↑ファンの感情がどれだけ動いたかの可視化する指標(KPI)※トライバルメディアハウス参照

ちなみにですが、ビジョンって割と「概念」としてとらえられ実態のないものとして語られやすいです。中にはミッションやコンセプトなどと同様の認識をされてる方もいらっしゃたり「これは会社のバリューです」と謳うその文句のなかに「バリュー」と入れてる企業もいらっしゃいます。

そんな感じなので言葉の定義も人それぞれで共有認識も取りにくい。そんな時この本に書かれてるビジョンってどういうことか、そしてそれ以外のカタカナ用語がどのような相関関係になっているのかを分かりやすく解説してくれているのでお勧めです。

ビジョンとは?を知ろうとすると様々なカタカナに出会う。ミッション、コンセプト、タグライン、アイデンティティ、プリンシパル。これらの相関関係を見事に解説してくれてているのがこの本です。https://t.co/PU3gsgbXBN

— 是近宏明|HIROAKI KORECHIKA (@krck0522) May 22, 2020

全文公開の有料記事です。ご支援頂けると「今日も仕事おわりにサイゼイリアで記事を書こう!」というただただ私の励みになります。宜しくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!