大和十三仏霊場[霊山寺]、富雄駅〜長髄彦を祀る?添御県坐神社、葛上神社〜奥之院

前回の長岳寺から、

まわり始めた「大和十三仏霊場」

その中の「霊山寺」へ参拝。

2024年6月8日

11時過ぎ、近鉄「富雄」駅着、

霊山寺のある

「富雄」とは、

古事記には「登美」であり、

日本書紀では「鳥見」だそうだ。

改札を出ると

南へ、

住宅地を抜け

しばらく歩くと、

左手に

少し上ると、

右手に

石仏、

左手にも

少し大きい石仏、

どなたでしょうか?

添御県坐神社(そうのみあがたにいますじんじゃ)

鎮座の起源は奈良時 代以前のおよそ古墳時代まで遡ることができます。 その後、富雄川流域でもこの一帯は古代豪族の小野氏が治め、林業を営む杣人の里となっていました。

長髄彦(ながすねひこ)がご祭神

長髄彦(ながすねひこ)は、日本神話に登場する伝承上の人物。神武天皇に抵抗した大和の指導者の一人。神武天皇との戦い(神武東征)に敗れた。

『古事記』では特に討伐の場面もなく主君の邇芸速日命が神武天皇に服属したとするが、『日本書紀』では自己の正統性を主張するため互いに神璽を示し合ったが、それでも長髄彦が戦い続けたため饒速日命(にぎはやひのみこと)の手によって殺されたとされる。

さて、公式情報には

見当たらないが

口伝によると

ご祭神として祀る、

三柱の内、

古代の領主、武乳速之命とは

初代・神武天皇が戦った

富雄周辺の豪族の長

「長髄彦(ながすねひこ)」

だそうだ。

古老の口伝によると、三柱の祭神の内、武乳速之命は実は大和の先住民の首長・長髄彦で、神武天皇による大和平定の際に、捲土重来を期して蜂起を図る先住民を説き伏せた上自害し、これを惜しんだ遺民が当地にその霊を祀ったのが鎮座の起源という。しかし明治時代以降、神武天皇敬仰の風潮の中で本名を表出することを憚り、改称したという。

『古事記』では那賀須泥毘古(ながすねびこ)、

また登美能那賀須泥毘古(とみのながすねびこ)、

登美毘古(とみびこ)とも表記される。

そう、ここ「富雄」は「とみ」の地だ。

明治時代以降、

神武天皇敬仰の風潮の中で

本名を表出することを

憚り、改称したという。

口伝により

伝わる情報、

神武天皇敬仰の風潮があり

終戦後の揺り戻し。

はばかり、

忖度することは

相手を思いやる

美徳だが

正しいことではないのだろう。

ある種の考え行動に

価値がなくなった時。

本当のことが

わからなくなってしまう。

別ルートで

バックアップを残しても

同調圧力で

叩いてはいけない。

参拝。

何かご祈祷中のようだ、

地域に溶け込んだ神社。

奥には

遥拝所

奥には、境内の新しい社。

福神宮の

御神威のよみがえりと、

三碓の伝統や文化を

後世に伝えて行く為に、

遷宮するそうだ。

少し上ると

天之香久山神社、

その向こうには

竜王神社

矢田丘陵を眺め

境外へ下る。

隣接する、

大和北部八十八ヶ所の第三十三番

根聖院

真言律宗の寺院

「添御県坐神社」に隣接し、

もとは神社の別当寺であり、

「三碓(ミツガラス)」の

地名起源と伝わる

石碓があるそうだ。

西へ歩き

車道に出ると

「三碓(ミツガラス)」

バス停。

阪奈道路の下をくぐり

車道と冨雄川を越え、

田んぼと間の道を

南へ歩く。

のんびり、

シロサギ?

田植え済。

カワウ?

右手に、

鳥居が見える。

葛上神社

階段を上ると

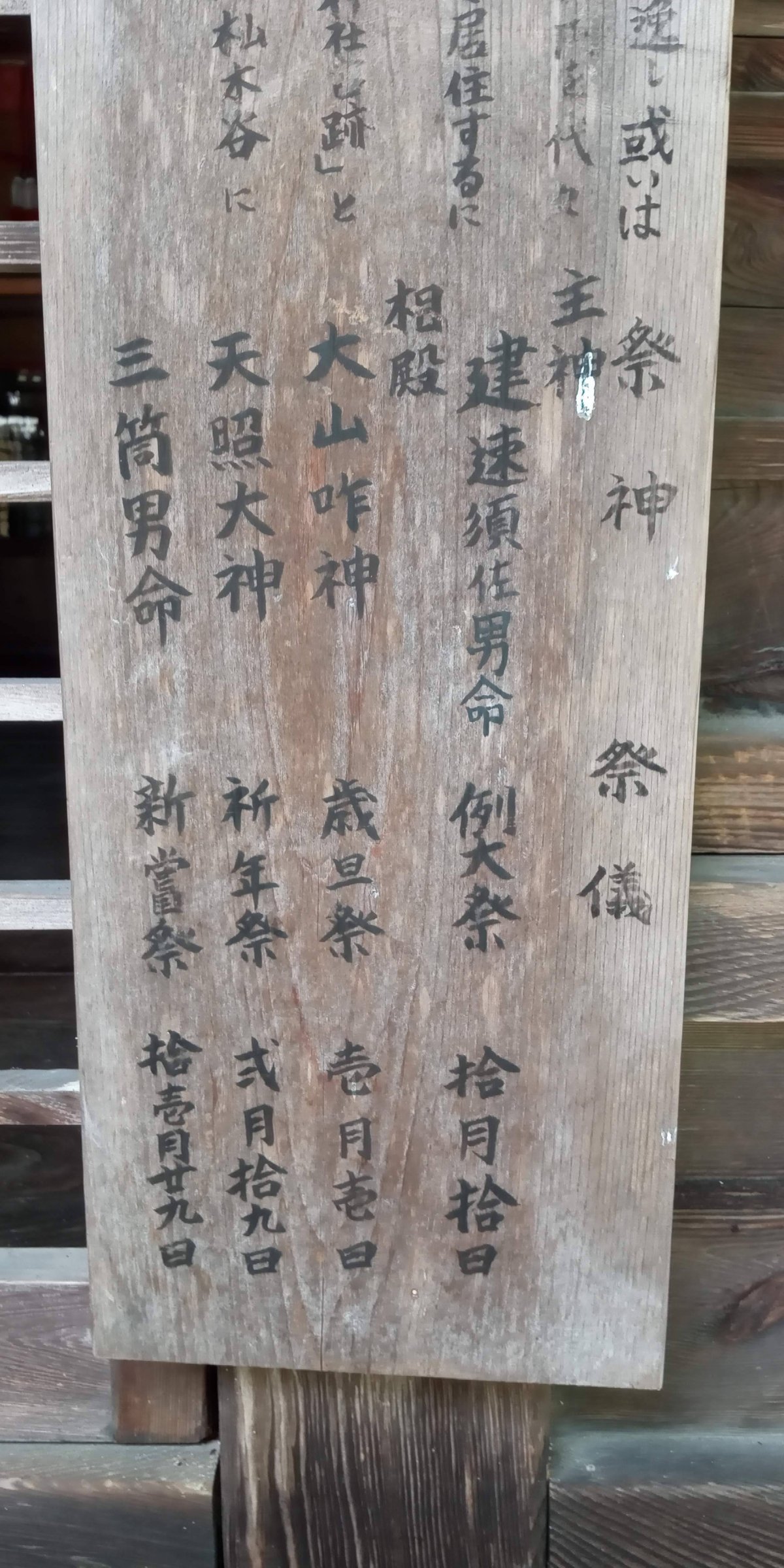

本神社は、建速須佐命を主神として奉斎し、相殿の神は大山咋神、天照大神、三筒男命なり。当社の伝記は散逸、或いは火災に罹り知るに由なしとも、鎮座多くの歳月の経て奈良朝の頃には存在したるものの如し。

葛上郷社古跡の石碑

階段は、分岐があり

神社の外へも続く。

その道を上がると

アスファルト道に出る。

高台のまま

住宅地になっていた。

下から見ていると

山深くなるイメージだが

舞台裏を見た気分。

戻り、川沿いを

少し歩いて、

すごく広い駐車場。

霊山寺

聖武天皇が

行基菩薩に

大堂の建立を勅命。

その後

弘法大師が

登美山に

力の強い龍神様を感得し

奥の院に

大辯才天女尊として祀る。

だが、

明治維新の廃仏毀釈により、

伽藍の規模は半減、

200体以上の仏像焼却の運命。

しかし

本尊薬師如来のご加護と、

大辯才天の霊験により

復興し隆盛を保っているとの事。

神亀5年(728)流星が宮中に落下し、大騒ぎになり孝謙皇女が征中の病(ノイローゼ)にかかられた時、聖武天皇の夢枕に鼻高仙人が現れ、湯屋の薬師如来を祈念すれば治るとのお告げがあり、すぐに行基菩薩が代参。皇女の病が快癒しました。天平6年(734)聖武天皇は行基菩薩に大堂の建立を勅命。

平安時代、弘法大師が来寺され、登美山に力の強い龍神様がおられると感得され、奥の院に大辯才天女尊(辯天さん)として祀られました。それまで当寺は法相宗でしたが、弘法大師が真言宗を伝えられ、以後は法相宗と真言宗の2宗兼学の寺となりました。

聖武天皇と行基菩薩は、

奈良の東大寺建立プロジェクトのペアだ。

入山料:600円

(バラ見頃時期5月・6月・10月・11月の料金)

バラ園があり

ゴルフ練習場があり

薬草湯の施設まである、

レジャーランドに見えるが

奥は深い。

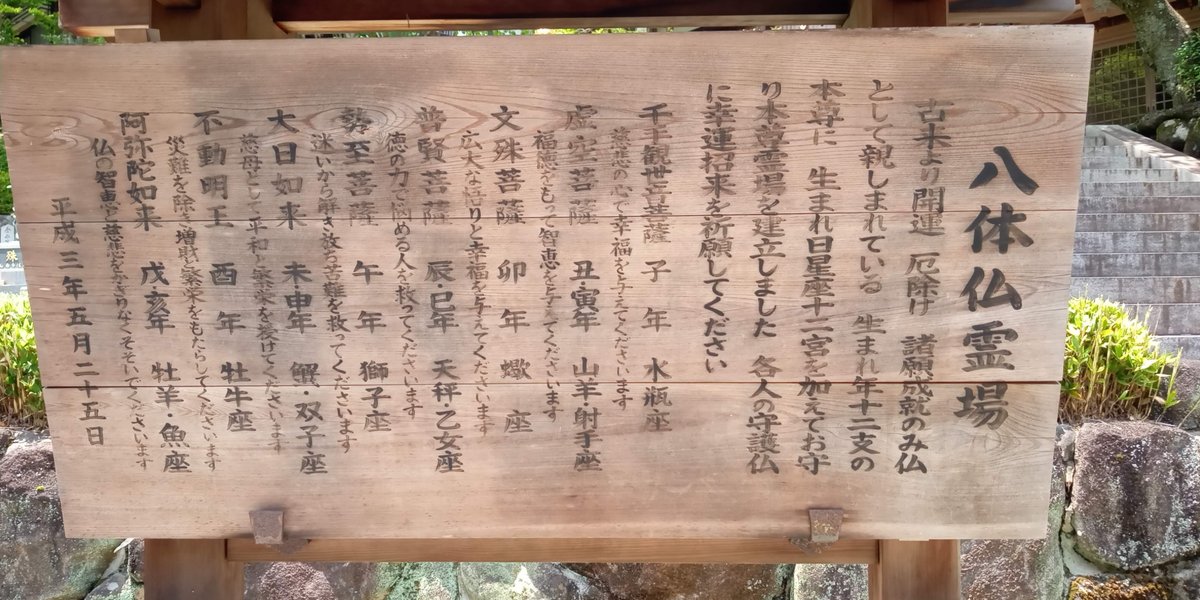

ハ体仏霊場

行基菩薩の像。

赤膚焼で、

近鉄奈良駅の

噴水の上の像と

同じだそうだ。

階段を上って、

本山寺務所にて

大和十三仏霊場の御朱印

こちらは「南無阿弥陀仏」の

阿弥陀如来さんがご担当

先客は1名、

後ろからバラバラと数人。

御朱印は一人の方が対応、

オリジナルの御朱印や

大和十三仏以外にも

たくさんの霊場になっている。

西国薬師四十九霊場

仏塔古寺十八尊

役行者霊蹟札所

大和十三仏霊場

大和北部八十八ヶ所霊場

大和地蔵十福霊場

神仏霊場巡拝の道

弁天堂には

聖天堂や

七福神の

六福神像も

本尊の大辯才天像は金箔押で

黄金殿におられるそうだ。

黄金殿と白金殿

大弁財天女尊が、

法王の夫人(教祖)に霊感憑依し、

「私のいう通りにして、キンキンマンマンの寺をつくれ」と

仰られた。

と、「私の古寺巡礼(三)奈良」の

田辺聖子のエッセイには書かれていた。

また、奥之院には電信柱ほどの大蛇がいるとも

この本は1987年(昭和62年)淡交社刊の文庫化。

本堂

国宝、鎌倉時代の代表的建物

靴を脱いで

お堂内には、誰もいない。

参拝。

奥からお寺の方

何やら準備中のようだが

十一面観音のポストカードを買う。

1時より30分程の

薬師如来の法要があるの

参加しませんか?

とのことだが、

現在12時半頃、

今から今から1:30まで

およそ1時間も

イラチなので

座っていられない。

奥の院への案内

ここから

西へ1km

参道、

とても綺麗にされている。

途中、

2、3組の観光客が

戻ってくる。

長く急な階段を

下りる。

とても

「清々しい」

谷筋の奥之院に

ありがちな

汚れた感じや

ややこしい事が無い。

綺麗に保つ人がいる。

信仰心が見える形に

表されているようだ。

霊山寺奥之院

ここは弘仁時代(1200年昔)弘法大師がお越しになり、霊験あらたかな竜神さまがおられることを体得され、大辯才天としてお祀りになりました霊地であります。以来靈山寺の奥之院として尊崇敬仰する聖域で多くの大辯才天の家来眷属たちが大杉の上や山の中に住まわれ大法城を築いておられます。心正しく一心に祈願すればあらたかなご利益ご加護が授かりますが、不心得のことがあれば神罪もまた厳しいものがあります。心して祈願 してください。

礼拝は特定の日以外は鳥居柵前より、初めと終わりに柏手二回ずつ打って拝んでください。 お供物は礼拝の後必ずお持ち帰りください。

大本山霊山寺法王

大辯才天の

家来眷属たちが

大杉の上や

山の中に

住まわれている

らしいから、

たしかに、

この奥には

電信柱ほどの

大蛇がいても

おかしくない。

帰りぎわ、

光も射してきた。

不心得のことがあれば

神罪もまた厳しいものがあります。

案内板のこの言葉が

効いている。

少し怖いくらいが

ちょうどいい。

背筋が伸びて

気持ちがスッキリする。

下った道は

上って帰る。

本堂横に戻って来た、

法要が始まっている。

読経の声、

鐘や太鼓を聴きながら

鎮守社殿へ

階段を上る。

十六所神社

裏から上ると、

六地蔵さん。

まだ道は続いているが

外に出そうなので戻る。

本堂を見上げる。

本堂の

向かい側には

道を挟んで、

左は

不動明王?

右は

如意輪観音?

弁天社、

如意輪観音社

放生池

上ると、

開山堂

古くは

開山行基菩薩を祀っていたが、

江戸時代より

弘法大師が

本尊になったという。

そんなこともあるんだ。

三重塔

総高17メートル

行者堂

本尊神変大菩薩、

不動明王、

青面金剛を祀る。

さらに階段を上ると

菩提僊那供養塔

黄金殿と白金殿

下の道から

見上げ、

出入り口の手前

ばら庭園へ

第二次世界大戦で、

シベリアに抑留された当時の住職が、

帰国後一番に願ったことは世界平和。

お寺を訪れる人が花を見て、

心の安らぎを感じ、

平和の大切さをしってほしいと考え、

薔薇庭園を造ったそうだ。

ばら庭園を出て

あとは、

来た道を戻る。

川沿いを

北へ真っ直ぐ。

およそ30分で、

富雄川は

駅前の混雑に

2時過ぎ

近鉄「富雄」駅

30分も歩けば

記紀より過去にも

山中の世界にも

行ける、楽しい場所。

ありがとうございました。