衛生管理の事前準備

こんにちは!こどもSHOKUデザイン(@kodomo_shoku)です。

子どもたちへ安心・安全な食事を提供するためには、衛生管理が大切であることはお伝えしてきました。

今回は、衛生管理を進める上での事前準備についてお伝えしていきます。

衛生管理を行うために

実際に衛生管理を行うためには、事前準備をしておく必要があります。

・大量調理マニュアル(衛生管理マニュアル)の作成

・実施した衛生管理の記録用の書類作成

・調理従事者への衛生管理の教育

日常的に衛生管理を実施することはもちろん大切ですが、記録に残しておくことも大切です。

また、調理従事者の1人だけが完璧に衛生管理ができていても、安全な食事を提供することはできません。

衛生管理ができていない人から食中毒の発生の危険性があるからです。

調理に従事する全員が衛生管理のルールを知っておく必要があります。

その日常的な衛生管理や教育に必要なものが「大量調理マニュアル」です。

文章として明記されていることで、共通の認識を持つことができるようになっています。

HACCPの考え方を用いた衛生管理

厚生労働省が公開している「大量調理施設衛生管理マニュアル」を参考に、各施設の状況に合わせてマニュアルを作成すると良いでしょう。

厚生労働省が公開している大量調理マニュアルでは、「HACCP」という衛生管理の考え方が取り入れられているため、徹底した衛生管理を行うことができます。

HACCPとは?

HACCPとは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」のそれぞれの頭文字をとった略称で「危害要因分析重要管理点」と訳されています。

国際的に認められ導入が進んでいる衛生管理の手法です。

HACCPによる衛生管理は、原材料の納品〜給食の提供までの全ての工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因(ハザード)を科学的根拠に基づき管理する方法です。

例えば、「食材の納品では品質のチェックをする」「加熱調理の際には中心温度を計測する」「給食の提供前に検食をする」など、各工程の際にチェックを行うことで、健康被害を引き起こす可能性のある危害要因をなくしていくイメージです。

HACCPを導入するためには、HACCPチームを編成して「7原則12手順」に沿って進める必要があります。

引用:公益社団法人日本食品衛生協会,HACCPによる衛生管理とは

施設ごとに変化がある厨房内の配置図など、確認や作成が必要なところもありますが、「危害要因の分析」や「重要管理点の決定」「モニタリング方法の設定」などは「大量調理施設衛生管理マニュアル」では考慮して作成されているので、比較的簡単に導入を進めていくことができます。

参考:

・厚生労働省,HACCPとは?

・公益社団法人日本食品衛生協会,HACCPによる衛生管理とは

事前準備

大量調理マニュアルの作成

大量調理施設衛生管理マニュアルを基に各施設ごとのマニュアルを作成します。

ここでは、衛生管理に関する基本的事項や各工程に沿った作業手順の記載があると、よりわかりやすいです。

下記の内容はマニュアルに記載できるとわかりやすい内容を書き出したものです。

■ 個人対応について

身だしなみ・手洗い など

■ 作業動線の管理

汚染区域/非汚染区域の区分け・対応方法 など

■ 施設設備・器具などの管理

不要物の持ち込み・包丁/まな板/ダスター など

■ 作業時の対応方法

納品時・下処理・調理・盛り付け・洗浄・殺菌の方法 など

次回以降、段階に応じた衛生管理の手順をお伝えしていきますので、今回は説明を省きます。

実施した衛生管理の記録

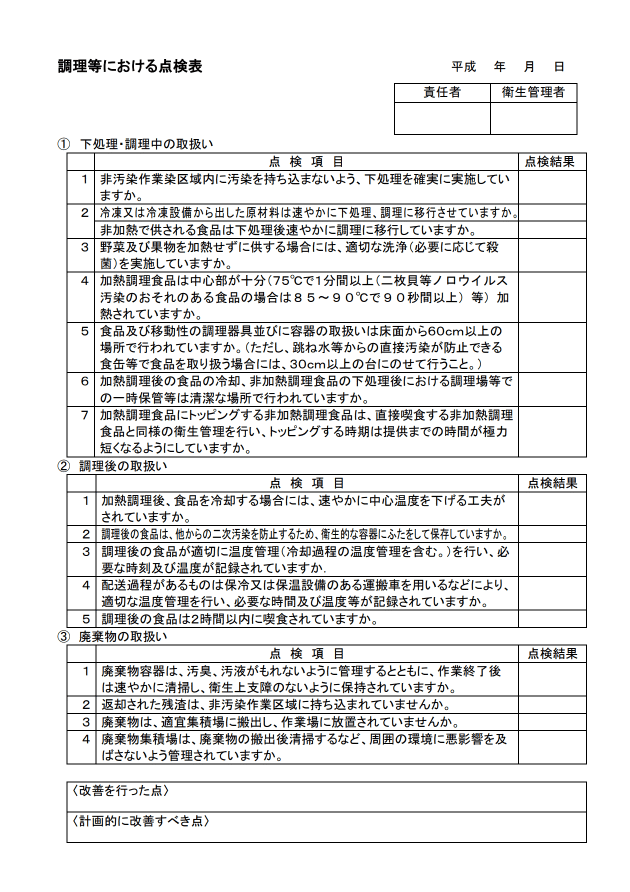

「食材の受け入れ時の対応」や「調理中に実施した点検結果」などの実施記録を残しておくためには、事前に記録表のような書類を作成しておく必要があります。

資料としては、「検収記録簿」や「給食日誌」などになります。

引用:厚生労働省,大量調理施設衛生管理マニュアル,p21

監査対応でも必要な衛生管理が実施されているかという内容を確認されている印象ですので、様式は各施設ごとに異なっていることが多いです。

日々の作業を行いながらでも記録を残しやすいような様式を用意すると、日常的にストレスなくチェックをすることができます。

調理従事者への衛生管理の教育

厨房内での勤務が初めての方がいる場合や開園の場合など、必要なタイミングで研修を実施することで認識を合わせることができ、安全な食事提供をすることができます。

研修では、資料を見ながらの研修と実際に業務に当たりながらお伝えするOJTと2種類あります。

OJTで実施することが多いかと思いますが、マニュアルのありかなどをお伝えし、必要に応じて確認ができる状態を作っておくと、いつでも確認ができてよりわかりやすいかと思います。

徹底した衛生管理を行うには、定着するまで時間がかかる分野でもあるので、定期的に衛生管理に関する勉強会を実施することで、より意識をすることもできます。

まとめ

事前準備について簡単にお伝えしてきましたが、すでに実施できている部分も多かったでしょうか?

次回以降は、実際の業務の流れに沿って、各作業工程に応じた必要な衛生管理をお伝えしていきます。

すぐに実施できる内容をお伝えしていきますので、ぜひご確認ください!

いいなと思ったら応援しよう!