空気を読まない友達のような広告の失速

こんにちは。マーケティング視点で読解力を高めるノートです。

今回は、Zホールディングス株式会社のメディア事業の業容を参考に、今後の広告ビジネスの趨勢を左右する「本来目的広告」と「本来目的外広告」の違いについて、見ていきたいと思います。

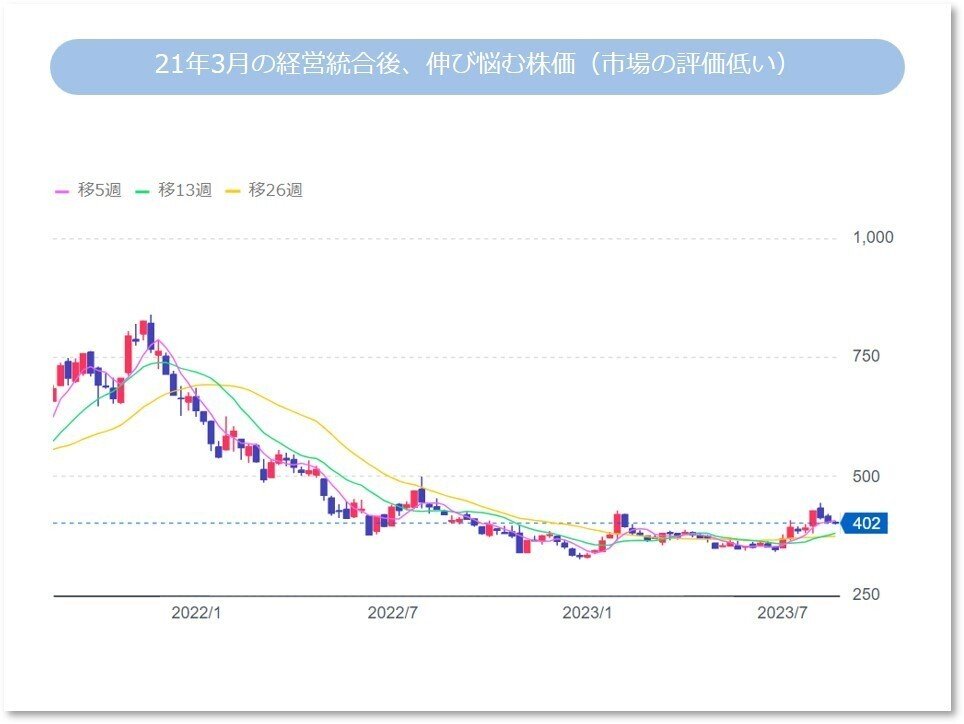

1.低迷するZHDの株価

Zホールディングスの傘下にあるLINEとヤフーは並列の立ち位置にある事業会社でしたが、2023年10月1日付でZホールディングスと合併し、新合弁会社「LINEヤフー」を2023年10月1日付で設立するという発表をしています。

抜本的な事業体制の再構築に踏み切る背景には、2021年3月の経営統合後、長期間低迷している同社の株価の存在があります。2021年冬、800円を超えていた株価は2023年8月現在、400円程度に留まっており、株価は1/2に落ち込んでいます。

国内で最大手サイトであるヤフージャパンと、9000万人超の利用者を抱えるLINEの強みを生かし、競争力を高めようとした経営統合でしたが、両社の抱えるサービスは重複領域が多い上、サービスの統廃合等、運営上の効率化が進んでいない状況が株価の重しになっている他、足元では、主力であるメディア事業(広告)の成長率が急落したことが、市場の評価を低める要因となっています。

2.メディア事業の失速

ZHDの2022年度通期及び第4四半期決算発表の内容を確認すると、全社の広告関連売上収益の伸びが鈍化していることが見て取れます。

内訳を確認すると、検索ワードに応じて配信される検索広告は順調、LINE広告を通じてLINE公式アカウントの友だちを獲得するLINEアカウント広告は成長していますが、ディスプレー広告が減収し、-3.9%とマイナス成長になっています。

この傾向は2023年度第1四半期の決算を見ても変わらず、メディア事業の収益は、前年同四半期比でマイナス5億円となっており、中でも、ディスプレイ広告は、マイナス8.7%(66億円減)と苦戦していることがわかります。

いくつかの広告商品の中で、ディスプレイ広告への出稿が減少している理由はいくつか考えられますが、私はディスプレイ広告の用途の一つであるリターゲティング広告を、視聴側のユーザーが避ける傾向が顕在化し、広告主がディスプレイ広告への出稿を控える動きに繋がっているのではないかと考えています。

【リターゲティング広告】

一度自社のページに訪れた人に向け、別のサイトで広告配信を行うターゲティング方法(例:Yahoo!ニュースを見に来た人に対し、別のサイトの訪問履歴に基づく広告が表示される)

3.本来目的外の広告

リターゲティング広告をユーザーが忌避する理由を考えると、ユーザーの本来のサイトやメディア利用目的と異なるコンテキスト(文脈)の広告が、繰り返し表示される点にあるのではないでしょうか?

ユーザー本来の利用目的と広告のコンテキストがズレており、無料で利用しているサービスとは言え、不満を覚えるものとして、以下の例があります。

YouTubeの視聴前や視聴中に差し込まれる動画広告

FacebookやInstagramを眺めているとフォローしている人の投稿と投稿の間に差し込まれるインフィード広告

ある動画や友人の投稿を見たいという本来のサービス利用目的をもって訪れたユーザーに対し、目的と異なるコンテキストの広告を提示する広告は「本来目的外広告」と称して良いと思います。

本来目的外広告は、言ってみれば、空気を読まない友達のようなものだと思います。「わかるんだけど、今じゃないよね?と思ってしまう」、少し苦手な友達との関わり方に似ています。

今の私が知りたいことや見たいことではなく、求めていない情報を、さらに言えば、私の好きな過ごし方(例えば動画や情報のチェック)の最中に、無理やり割り込んできて、自由な時間を奪おうとする。そのような配慮のなさと距離感にストレスを感じる人が多いのではないかと考えられます。

4.本来目的広告

前述した本来目的外広告とは異なり、本来の利用目的とコンテキストが近く、商品を推奨する広告を目にしたときに、違和感を感じず、自然に受け入れられるものとして、以下の例があります。

Amazonの商品購入時、商品検索したワードと同一カテゴリの商品が広告として表示される

米国ウォルグリーンのリーチインのクーラースクリーンディプレイは、お客さまが商品を手に取る直前に、自社商品の広告を表示することができる。※出典:激しくウォルマートなアメリカ小売業ブログ

あるカテゴリの商品を買いたい(本来目的)というお客さまに対し、コンテキスト(文脈)と近く、レコメンド(推奨)するタイミングが合致している広告は「本来目的型広告」として位置づけることができそうです。

(1)コンテキスト(文脈)

どういう価値観やライフスタイルを持っているか

どんな課題を解決しようとしているか

どのカテゴリの商品の購入を検討しているか

いつ頃購入を考えているか

どのような効用を期待しているか

(2)レコメンドのタイミング

・推奨は、購入の意思決定の前に行われることが必要

・購入後のレコメンドは、不要な情報として、ノイズになる

5.まとめ

Amazonのスポンサー広告(検索連動型)は、検索窓にキーワードを入力した購入の意思がある人に対して、検索された商品と同一カテゴリで、ほぼ正解に近い自社商品を購入直前に推奨するため、コンテキストとレコメンドのタイミングが合致していることがわかります。

一方で、YouTubeに挿入される動画広告やSNSのフィード広告は、お客様の興味や関心などとコンテキストがズレた広告が表示がされることがあり、

また、ディスプレイ広告を用いたリターゲティングは購入後に繰り返し表示されるなど、推奨のタイミングがズレています。このような本来目的外の広告は、企業都合の情報の押し付けに近いと言えます。

ヤフーのメディア事業が取り扱う商品の中で、ディスプレイ広告が失速している理由は、Google ChromeなどのCookie廃止や2022年の改正個人情報保護法の施行など、Web広告やデジタルマーケティングを取り巻く状況の変化が背景にあると思います。

また、一人一人の個人が、コンテキスト(文脈)とレコメンド(推奨)のタイミングがズレた本来目的外の広告を避け始めたという、世の中全体のコンテクストの変化も一因として考えられます。

ここまで、ご一読いただきありがとうございます。マーケティング視点で読解力を高めるノートでまとめた電子書籍のコンテンツも、ご覧いただけたら、幸いです。

マーケティングの視点で見聞きし、読み解き、整理、体系化したこと事を発信しています。発信テーマ別に目次を用意していますので、気になる記事がありましたら、ぜひご覧ください。