〈坂本龍一 ・音を視る 時を聴く〉何も見えない・聴こえない〜虚像には魂は存在しない

清藤誠司|セイジィ・キヨフジ(2025年1月31日)

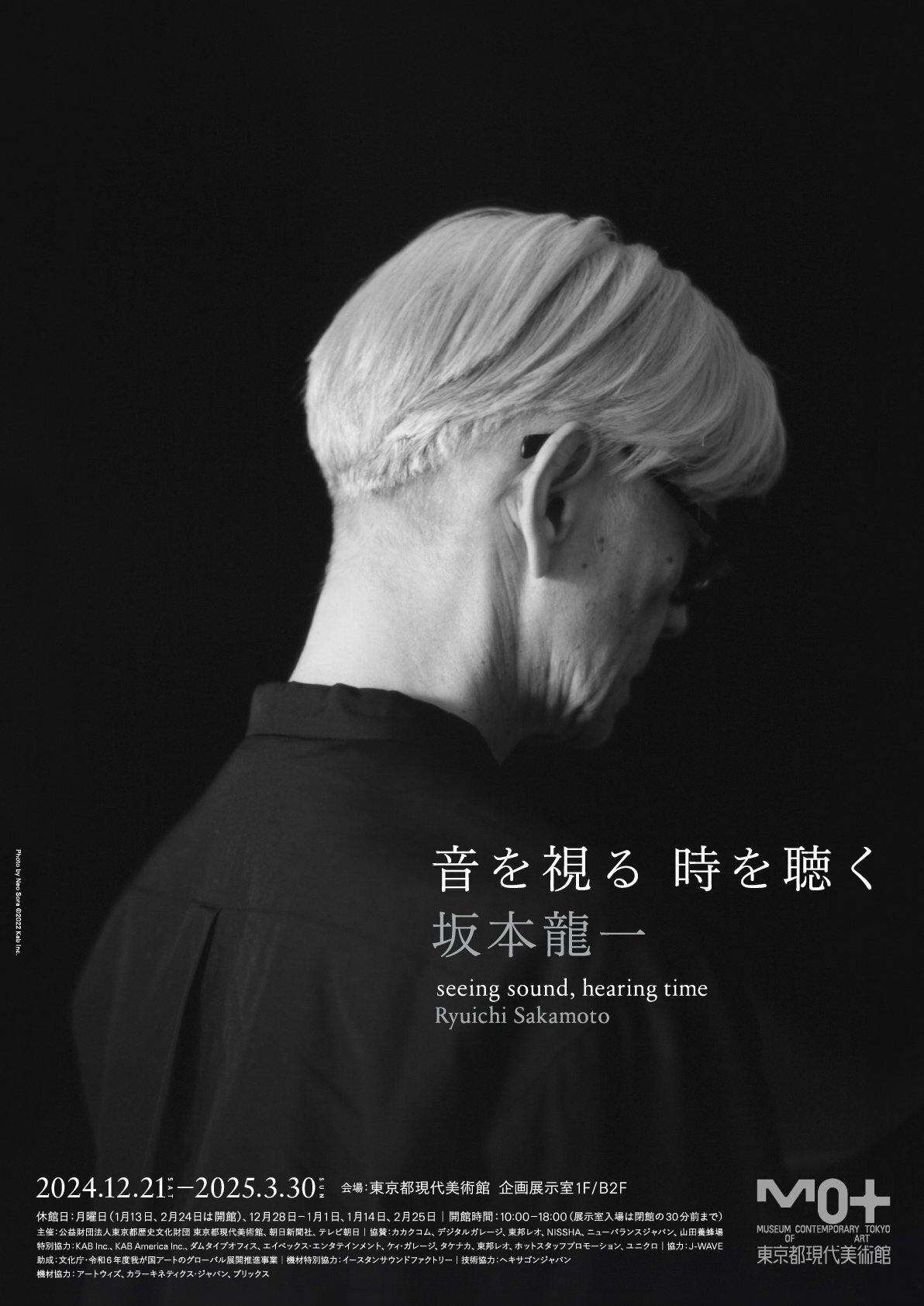

2024年12月より東京都現代美術館にて開催されている「坂本龍一 ・音を視る 時を聴く」展は、音楽家・芸術家としての坂本龍一の側面を見ることができる貴重な機会である。

しかし現在、広く定着している「世界のSAKAMOTO」や「教授」という呼称、「戦場のメリークリスマス」、日本カルチャーシーンのスーパースター、さらには文化人・思想家としての一面・・・

こうしたイメージだけでは、坂本龍一の本質を捉えきることはできない。この偶像化された姿の奥にある、より深い坂本龍一に出会うことが重要ではないかと、私は思う。

生前、坂本自身が企画に関わりながらも、結果として逝去後に開催されることとなった本展覧会は、いわゆる回顧展ではない。彼の音楽、芸術、思想を改めて見つめ直し、新たな視点からその軌跡をたどる機会となるものだろう。

この展覧会を極論すれば、本人不在となった大展覧会で、今、残された虚像、偶像のイメージで坂本龍一をその一面で見るのならば、そこには何も見えてこないだろう。そして何も聴こえてこない。作られた虚像に、わたしたちを揺さぶる本当の魂は存在しない。

坂本龍一は、1970年代後半から音楽シーンに革新をもたらした人物の一人である。特に、YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)のメンバーとして、日本の電子音楽の先駆者として活躍した。そのデジタルなサウンドは、当時のポップミュージックやアニメ主題歌、歌謡曲にも大きな影響を与え、多くの人々の記憶に刻まれている。

たとえば、1979年に大ヒットしたサーカスの「アメリカン・フィーリング」は、坂本が編曲・プロデュースを手掛け、同年の日本レコード大賞・編曲賞を受賞した楽曲である。そのサウンドには70年代歌謡曲の特徴がありながらも、アメリカンナイズされたメロディーと洗練されたアレンジが際立っていた。当時、日本の文化は急速に欧米のライフスタイルやデザインを取り入れつつあり、この曲もまた、その潮流を反映した作品といえる。

B面の〈ホームタウン急行〉も坂本龍ーが編曲・プロデュース

一方で、坂本の影響力はポップミュージックだけにとどまらなかった。中学時代にクラシック音楽に傾倒していた私にとって、YMOとの接点となったのは「スネークマンショー・海賊版」だった。この音楽コント集は、シュールなギャグと鋭い社会風刺で人気を博し、友人たちと発売されたカセットテープを聞いて何度も笑った記憶がある。YMOもまた、「サーヴィス」というアルバムで楽曲間にコントを挿入する手法を取り入れ、私にとってはこの作品がYMOの音楽との唯一の接点となった。

当時カセットテープのみの発売。YMOの楽曲メドレーが挿入されている。

もっともテレビや歌謡曲のシーンにおいて、坂本龍一が最も広く知られるきっかけとなったのは、RCサクセションの忌野清志郎とのデュエット曲「い・け・な・い ルージュマジック」の大ヒットだった。プロモーションビデオでは、化粧をした男性二人、清志郎と坂本は一万円の札束を大量に空中に撒き散らし、最後に2人が接吻をするという、当時センセーショナルなインパクトを大衆に与えた。

私の学生時代の友人は、あのキスシーンを見て、男性同士でもそれが許されるのだと知って、自分の性的マイノリティーを発見したと密かに思ったことを教えてくれた。

1970年代の日本のカルチャーシーンにおける坂本の登場を解釈する上で、いくつか重要な要素がある。1975年のベトナム戦争終結に伴う英米の敗戦は、芸術文化や娯楽に多大な影響を与えた。さらに、学生運動の収束と70年安保の自動延長が決まり、日本は引き続きアメリカの影響を受ける文化環境にあった。その中で、はっぴいえんど解散後の細野晴臣は、すでにサディスティック・ミカ・バンドなどで活躍していた高橋幸宏、そして藝大生でスタジオミュージシャンや音楽アレンジのアルバイトをしていた坂本龍一を見出し、YMOを結成するに至った。

また、坂本龍一の芸術観には、彼の父・坂本一亀の存在が大きく影響している。坂本一亀は文芸誌《文藝》の編集長を務め、野間宏、椎名麟三、三島由紀夫、埴谷雄高、小田実、高橋和巳といった著名作家の作品を手掛けた編集者であった。その鋭い文学批評眼と厳格な家庭環境の中で育った坂本は、その後の創作活動における高い美意識と批評的視点が養われたといえる。

また坂本龍一は、日本のコンテンポラリー・ミュージック(現代音楽)の文脈でも重要な存在であり、芥川也寸志、伊福部昭、武満徹、一柳慧らに連なる日本人コンポーサー(作曲家)である。そのディスコグラフィーの中でも、アルバム『B-2 Unit』に収録された「ライオット・イン・ラゴス」は、電子音楽の名曲として高く評価されている。私は個人的に、この楽曲が坂本龍一の最高傑作だと思っている。

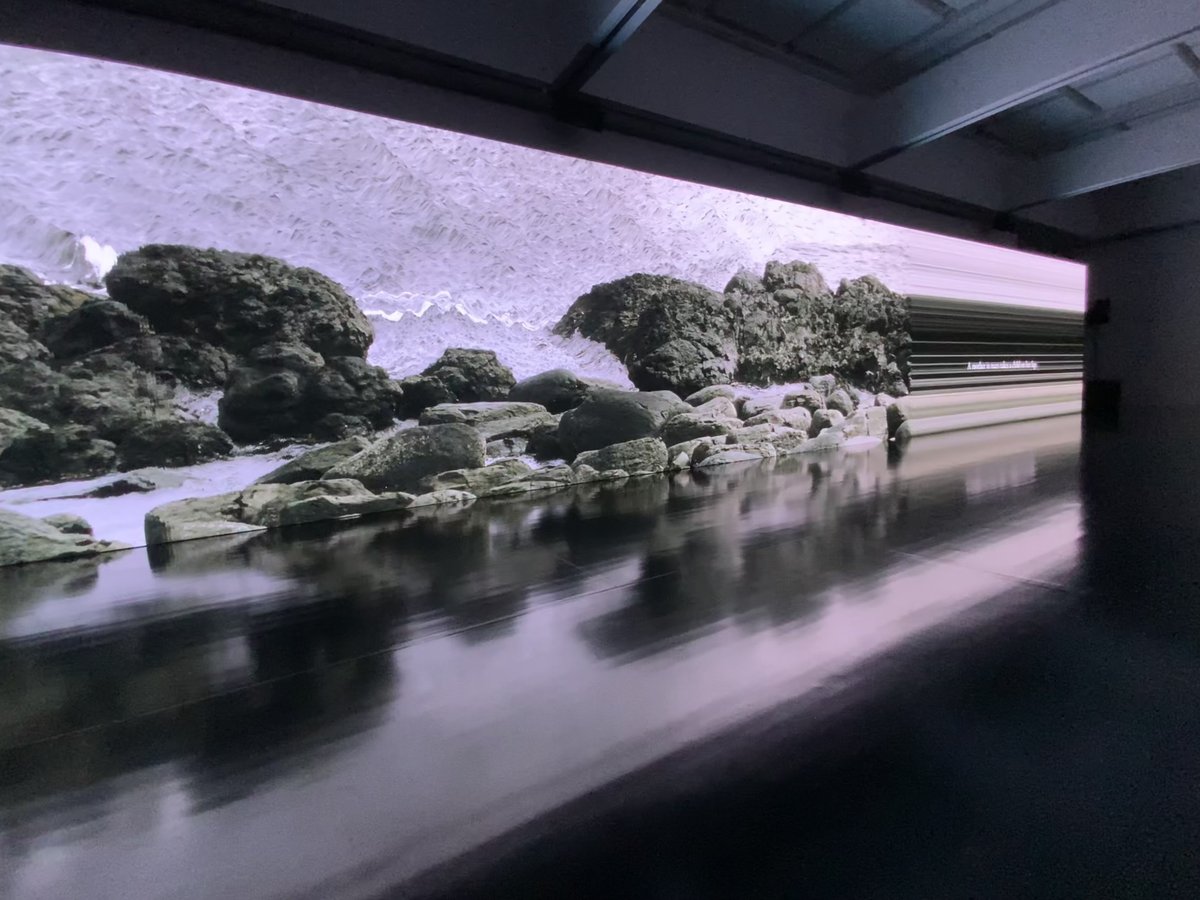

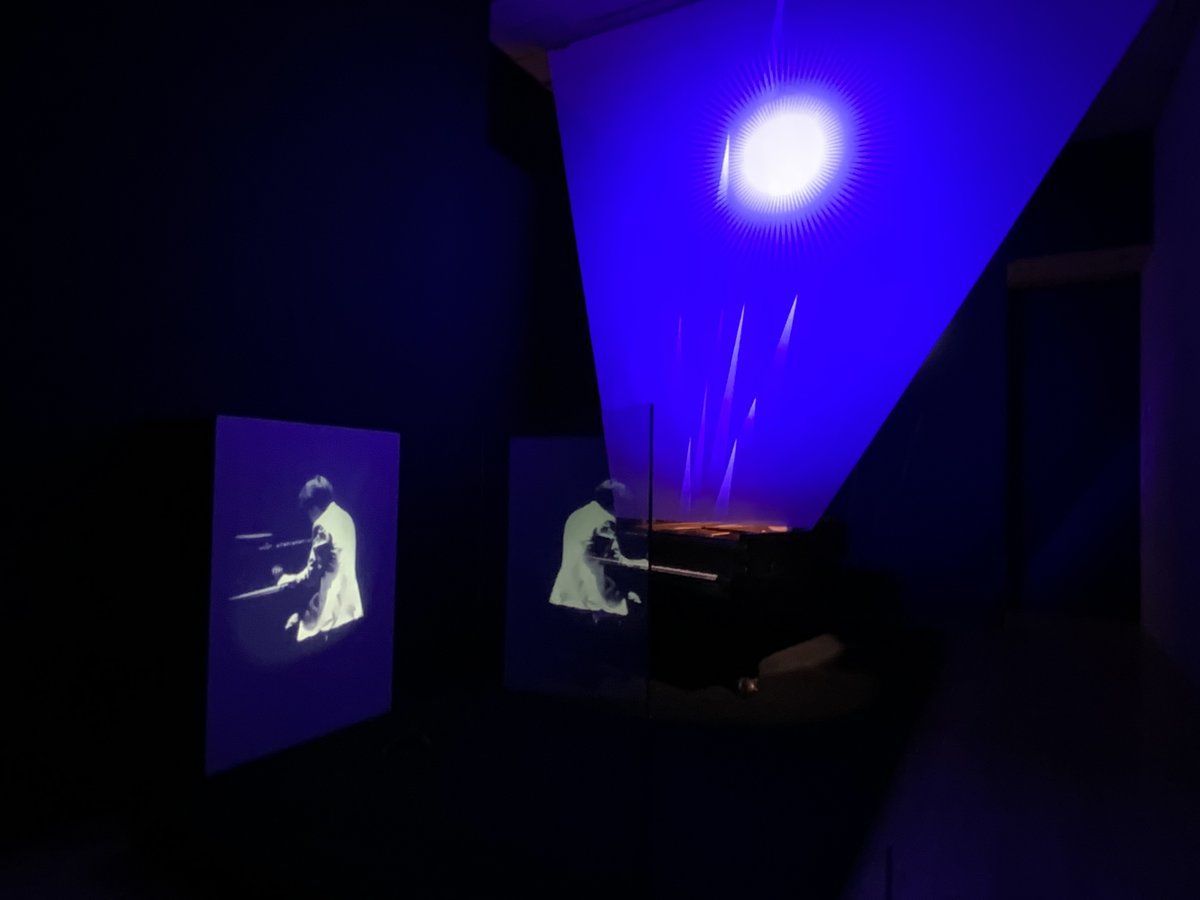

彼の影響力はポップミュージックにとどまらず、映像作品やパフォーマンスアート、さらには社会的メッセージを含むインスタレーションへと広がった。特に、1980年代から活動するアート集団「ダムタイプ」とのコラボレーションがある。坂本は2022年に彼らのインスタレーション作品に参加し、海外で発表されたこの作品は後に日本でも展示された。

今回の「坂本龍一展」では、舞台装置を駆使した環境音楽、そしてダムタイプのメンバー高谷史郎とのコラボレーションやインスタレーション作品に至るまで、坂本の幅広い活動が紹介される。彼の音楽と芸術が交差する場を訪れることで、坂本龍一という存在の奥深さを改めて感じることができるだろう。

本展覧会に限らず、すでに国内外で確立された「坂本龍一」というイメージは、ときに彼の本質を見失わせる要因にもなり得る。YMO時代に細野晴臣から付けられた「教授」というあだ名や、「世界のサカモト」「天才的芸術家・思想家」といった偶像化された評価は、必ずしも坂本自身の芸術の核心を捉えたものではない。

「坂本龍一 | 音を視る 時を聴く」

2024年12月21日(土)- 2025年3月30日(日)

東京都現代美術館