「沈黙」を知らないChatGPT 紋切り型と記号接地問題

この連載はChatGPTが人口に膾炙する以前から言葉をテーマにしてきた。それがAIを語るうえでも知能を語るうえでも重要なファクターであることはいうまでもない。私にとって最も重要なのは、言葉がこの世の中をつくっていることだ。

戦場の言葉

少し前になるが、芥川賞作家の丸山健二先生の講演会でモデレーターを務めさせていただいた。講演会は二部構成で、第一部では丸山先生の講演、第二部は「ウクライナの現状、そして文学者は何ができるのか」と題し、日本ウクライナ文化交流協会会長である小野元裕さんを迎えたディスカッションだった。私はモデレーターを任せていただいた。丸山先生とはもともと私が出版社をやっていた時代に小説『白鯨物語』(眞人堂)を刊行させていただいた縁もあっての依頼だと思っている。

第二部のディスカッションで印象に残ったのは、小野元裕さんが現地で耳にしたウクライナの人たちの話だった。ロシア軍の侵攻以前、丸山先生のもとにウクライナの映画監督から『ときめきに死す』(求龍堂)の映画化の話があったそうだ。今回の戦争で立ち消えになったその映画が、(先生自身は酷評されている)森田芳光が監督し沢田研二が主演した同作とどんな違いをもったのかは気になる。そんな話につづいて、小野さんがウクライナの現状を現地での体験を交えてリポートした。

小野さんの話で強く印象に残ったのは、ロシア兵に家族を殺された庶民が放った「怒りでも悲しみでも不安でも憎しみでも、どんな言葉でも言い表せない気持ちだ」という声だ。どんな言葉でも言い表すことかができないのなら、私たちは沈黙せざるを得ないのだろうか。ウィトゲンシュタインではないが語りえぬことには沈黙せねばならないのか。

私たちの人生には文学が必要なときがある。それは、このウクライナ庶民が味わっている、この声の瞬間ほど激烈ではないかもしれないが、私たちは安易に言葉に言い表すことに慣れすぎてはいけない。自分で言葉にできないからと、誰かの言葉にみずからの感情や意志を預けてはいけない。そう思う。テオドール・アドルノが「アウシュビッツ以後、詩を書くことは野蛮である。」といったように、ぜったいに言い表すことができない過酷な現実に言葉を与えることはそれだけで野蛮な行為だ。

それなのに、戦時下あるいは戦争前夜、私たちの多くは安易な言葉にみずからの感情や意志を預けてしまう。プロパガンダやジャーナリズムの、日和見主義のインテリたちの安易な言葉を何かの正解のように求める。それほどまでに、心の内奥に眠る不安や恐怖に侵されているという証左でもある。

私は、このディスカッションにおいて丸山先生に「日本文学にはなぜこれほどに怒りの表現がすくないのか」と訊いた。「なぜ、丸山先生は怒りつづけることができるのか」と。

人災が天災になる国

日本文学に怒りの表現がないことは自然災害の国の特徴のせいかもしれない。私たちは人災さえも天災として、怒るより嘆くほうを選ぶ。日本文学、日本語は嘆きの表現が非常に豊かだ。

ディスカッションの最中、私は哲学者の梅原猛と漢文学者の白川静の対談集『呪の思想 神と人との間』(平凡社)で、梅原が次のように述べたことを思い出していた。

日本はやっぱりお上に甘いですよ(笑)。人災を天災として語るのが日本的だなあ。あの戦争でも人災ですよ。それを日本人は天災のように受けとめている。

この対談集が平凡社ライブラリーで再刊されたのはちょうど東日本大震災の直後だ。この箇所を読みながら、私は福島原発の事故でさえ人災ではなく天災と捉える日本人の感性について思わずにはいられなかった。なにひとつ変わっていない、と。

対談のなかでは、なぜ漢詩に比べて日本の詩歌には怒りや憎しみの表現がほとんどないのかが話し合われる。私たち日本人は大昔から政治にも権力にも怒りや憎しみを抱かなかったのではないか。私怨はあろうとも、公の怨みが見当たらない。そういえば、丸山先生も、1945年8月30日、厚木飛行場に到着したマッカーサーを歓呼で迎えた日本人たちを不可思議に思い、原子力爆弾を落としたアメリカを敬いさえすることの違和感を話しておられた。

そのわずか数年前、国を挙げて戦争を遂行し、怒りの声も憎しみの声もついぞ大衆のものにはならなかった私たちの国のジャーナリズムもインテリもなんら確かな言葉はもたなかった。逆にプロパガンダで煽られた「鬼畜米英」などというスローガンもただの児戯でしかなかった。私たちが知っているのは、言い表すことが難しい現実に対峙した結果としての沈黙ではなく、安易な言葉に流されるだけのナンセンスなのだ。

これはなにも戦争時の話ではない。今だって、私たちはインターネットにあふれるありふれた安易な言葉にながされるだけだ。現実の複雑さなど無視した紋切り型が他者を斬りつける。紋切り型の含有物といえば、隣から横目で盗む正義感だ。それはアルコールよりもアヘンよりも人々を酩酊させる。悲しいことに、日本ではインテリほど酩酊がひどい。安っぽいインテリというのは正解を得て、正解を与えることがそのアイデンティティだと考えている。わからない、言い表せないとは言わない。わからないことがあれば、どこかに手っ取り早く読める本はないか、論文はないかという。頭に入れておけば安心というわけだ。

そう。「怒りでも悲しみでも不安でも憎しみでも、どんな言葉でも言い表せない気持ち」になんかけっして陥らない。なぜなら“インテリ”だからだ。なんでも理解して説明できるからだ。

太平の日本において、こういう害毒がどんどん社会を蝕んでいる。どんどん私たちは生きにくい。無反省のインテリの万能感ほど醜いものはない。

“インテリ”たちは、あたかも流行りのファッションを着替えるように言葉を扱う。しかし確かな言葉とは皮膚だ。着替えることなどできない。

「炬火」と炎上

ウィトゲンシュタインにも多大な影響があった人物としてその名が挙がるのは、カール・クラウスだ。第一次世界大戦前からオーストリアで活躍したユダヤ人ジャーナリストであるカール・クラウスは歯に衣着せぬ言葉で政治を、権力を、大新聞を攻撃した。不実な言葉をぜったいに許さなかった。プロパガンダも、ジャーナリズムもインテリもすべてまんべんなく言葉の炎で焼き払った。なんど暴漢に襲われようとも、ネガティヴキャンペーンを大々的に繰り広げられても、けっして彼のジャーナルであり個人誌でもある「Die Fackel(炬火)」の発行をやめなかった。

彼が現実に対峙させた言葉とは皮肉や批判、そして笑いだった。風刺であり寓話だった。不実な言葉をみつければ、徹底的にあげつらい、揶揄することで、紋切り型から含有物を抽出し大衆の前に開示した。そのやり方は、政治家、著名人、大新聞の言説を抜き出し、隠れた真実を暴き出す注釈を加えるというものだ。カール・クラウスはそれを劇場で朗読した。素晴らしい役者であった彼の朗読は人々を熱狂させたという。

カール・クラウスを若き日のウィトゲンシュタインは信奉していた。ウィトゲンシュタインはその追っかけでさえあった。

惜しむらくはナチスが台頭するちょうどそのときに亡くなったことだ。

日独防共協定の年に亡くなったカール・クラウスは生前、「ヒトラーと聞いても、わたしの頭に浮かぶことは何もない」と述べていた。そのことをもってカール・クラウスがナチス党に日和ったと非難する声もあがった。あらゆる権力に獅子吼していたあのクラウスはなぜ口をつぐむのか?

「カール・クラウスは沈黙によって称えておくのがふさわしい。」と述べ、その言葉の鋭さの前にはどんな賛辞も賞賛も意味をなさないというクラウス論を残したヴァルター・ベンヤミンもまた熱心な信奉者の一人であったが、この時期のクラウスに失望を隠していない。

近年は、『第三のワルプルギスの夜』カール・クラウス著作集 6(佐藤康彦他訳/法政大学出版局)の詳細な解題もあって、生前のカール・クラウスの反ナチスの姿勢が明らかなものだったとされている。彼は、ナチスの宣伝相ゲッペルスのプロパガンダを徹底的に分析し、ナチスの機関誌の手法を攻撃していた。

カール・クラウスの言説をずっと貫いていたのは怒りだ。

カール・クラウスについては、ドイツ文学者でエッセイストの池内紀が書いた『カール・クラウス 闇にひとつ炬火あり』 (講談社学術文庫)くらいしかまとまった評伝がないのが残念だ。

過激と愛嬌

カール・クラウスから私は同時期の日本人ジャーナリスト、宮武外骨を思い出さずにはいられない。1874年生まれのクラウスより、7つ年上の宮武外骨は権力の腐敗を厭くことなく攻撃しつづけた。手法はパロディーである。

新聞・雑誌を発行し、それが発禁、差し止めに処されるたびにつぎつぎと新たな新聞・雑誌を発行したジャーナリストである。一生涯に亘って「Die Fackel(炬火)」を出し続けたカール・クラウスとの大きな違いだ。宮武外骨は発刊した新聞、雑誌はざっと名をあげるだけで、『頓智協会雑誌』、『滑稽新聞』、『変態知識』、『スコブル』、『奇抜と滑稽』、『公私月報』など枚挙に遑(いとま)がない。

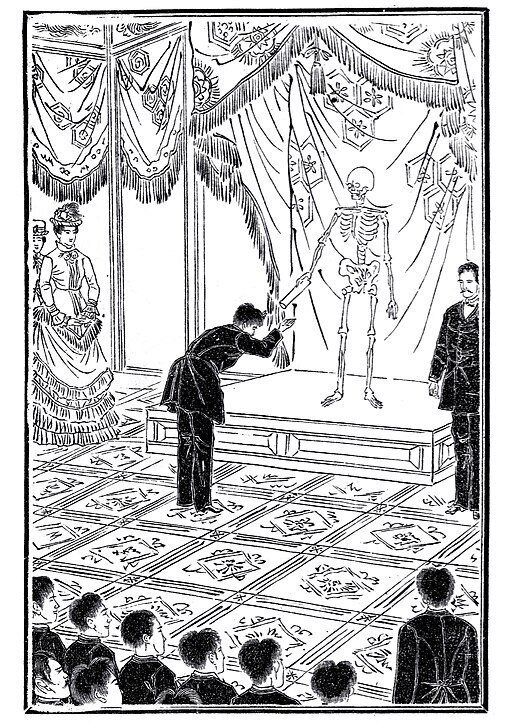

反権力であり、風刺家であり、悪ふざけの人であった宮武外骨の真骨頂は、『頓智協会雑誌』で大日本帝国憲法発布の国会の様子を戯画化して、あろうことか明治天皇を骸骨で描き、不敬罪に問われて禁錮3年の判決を受けたことだ。今でさえ皇室批判に対し世情はようよう許してくれるものではない。それが現人神とされた時代の天皇をこのようにパロディーの素材にしてしまうことの大胆さは計り知れない。

悪ふざけの骨頂といえば、伊藤博文、井上馨、山縣有朋という大政治家の死期を当てる懸賞企画だ。現在では、安倍元首相になんらか言うだけで「死人に石を投げるとは!」といったヒステリックな非難が起きる。宮武外骨が生きていたら、世を挙げて抹殺されたに違いなかろう。

私は、ずっと宮武外骨に興味をもってきたし尊敬の念さえ感じている。重要なのは、宮武外骨も一貫して権力に言論で戦いを挑みつづけたことであり、プロパガンダとジャーナリズムの嘘を暴きつづけたことだ。戦前の全体主義政府やその追従であった新聞だけが敵ではなかった。戦後もGHQを敵にまわし、いくども発禁処分をくらっている。

最近、堀江貴文が味の素について発言したことがネットニュースで話題になったが、宮武外骨が「味の素の原料は青大将」という主張をしたことがあるのが面白い。これは当時の新聞の広告主である鈴木商店(現・味の素株式会社)を攻撃したわけだが、これはデマであり行き過ぎた批判だった。

『過激にして愛嬌あり—宮武外骨と「滑稽新聞」』 (吉野孝雄著/ちくま文庫)は、宮武外骨が繰り広げた筆誅と筆禍の数々、発禁、入獄、罰金を繰り返す懲りない生き様を伝えてくれる名著で、私の愛読書でもある。

今や前科のひとつもあれば人生はほぼ詰みという時代だ。それほどまでに法律と警察に倫理を委ねてしまっている。これだけとってみても私たちに倫理の基準はない。宮武外骨のように世を眺めることも今や憚れる。しかし、宮武外骨の時代より、プロパガンダとジャーナリズム、インテリの嘘はさらに巧妙なものになっているのは言うまでもない。

意味の発見

怒りの言葉をChatGPTが吐くことできるか?

カール・クラウスや宮武外骨の代わりをAIが担える期待は現状ではまったく薄い。なんとなれば、ここ数回、繰り返してのべてきたようにChatGPTを代表とする自然言語処理AIは主にネット上にあふれる言葉の集合を収集して学習しているからだ。ネット上にあふれる言葉の集合に果たしてカール・クラウスや宮武外骨の舌鋒などみつかりようもないだろう。ネットにあふれているのはむしろ安っぽい言論のほうだ。そうなれば、自然言語処理AIは表すのは煎じ詰めた紋切り型でしかない。紋切り型を操ればあやつるほど、ChatGPTは人間っぽく見えるだろう。

もうひとつ、言葉と身体性の問題も思い出しておきたい。怒りや笑いは、身体的な──言い換えれば生理的な──現象であり、身体のない怒りや笑いにはとうぜん“中身”がない。

言葉の身体性について話題の本がある。ベストセラーの予感をさせるそれは『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したのか』(今井むつみ、秋田喜美著/中公新書)だ。言語学者と認知学者の共著である。

私の興味はもちろん言語にあったのだが、現代においてこの分野を論じるとすれば、やはりAIの問題を避けられない。それどころか、本書は「記号接地問題」を通じてAIと人間の言語取得についてページを割いている。AIに興味の薄い読者であってもオノマトペがいかに言語取得に大きな意義があるかは知的な興奮を誘う。

さて、では記号接地問題とはなにか? それは認知科学における最大の未解決問題とされる。言葉という記号が意味をもつのは個々の経験や知覚を通じた“発見”からである。とすれば、経験や知覚という身体性がなければ記号(言葉)は意味(身体)に接地しない。

ある単語の意味を調べる。辞書にある単語の意味を説明するのは、また別の単語だ。じゃあ、その単語の意味は?……。言葉の意味を追求すれば、どこまでも記号で記号を説明するような事態に陥る。認知科学者スティーブン・ハルナッドはこうした事態を「記号のメリーゴーラウンド」と呼んだ。

例のジョン・サールの「中国語の部屋」を想起したら、記号接地問題がAIにとってどんなに重要なのかがわかる。小部屋のなかのイギリス人は与えられた札に書かれた中国語を意味する英単語をマニュアルに従って選び取るだけで、中国語そのものを理解しているわけではないというあれだ。中国語の部屋では単語が意味に接地しないのだ。

著者たちは、AIの自然言語処理につらなる認知科学の歴史を大きく三つのムーブメントに分けている。

ひとつはアメリカのAI学者が行ったプロジェクトだ。人間の知識をすべて記録、分類するデータベースを構築することで言語を操るAIをつくりだそうとした。しかし、人間のように言語を操る機械は誕生しなかった。

つぎに起きたのが、「昆虫ロボット」プロジェクトだ。これは最初の巨大なデータベース構築へのアンチテーゼとして、AIに身体を与えるというコンセプトである。言語に身体性をもたせる。ロボットをつくるというわけだ。自然言語処理にとって大きな前進であったこのプロジェクトも結局のところ、人間のような言語能力の取得には発展しなかった。

そしてその後、認知科学の分野で提唱されたのが「PDP(Parallel Distributed Processing)モデル」だ。人間の脳細胞(ニューラル)を再現することで、AIによる自然な言語処理を実現しようとした。ニューラルをモチーフにした点では「昆虫ロボット」プロジェクトの身体性を引き継いだものといえる。このプロジェクトは1980年代後半にスタートしたが、長らくの停滞の後、前々回の記事にも登場したジェフリー・ヒントンがディープラーニングを生み出したことで、今日のChatGPTに連なる発展を遂げた。

言葉はどこまでも身体性から分離することはできない。そして言葉に身体を得るとは前回でも述べたようにアスペクト変化を起こすこと、つまり“発見”することだ。ここで問題なのが、ChatGPTはこうした“発見”なしに、つまりは「記号のメリーゴーラウンド」に乗ったままにして、知識を拡大している点だ。ChatGPTは発見なしに学習をつづける。著者たちも指摘しているように、この学習はデータの質に左右されてしまう。発見がないからだ。自立して意味を生み出すことができないのだから、与えられるものを無作為に扱うことしかできないのだ。

人とAIの違いは身体性であるが、その最も重要なのが発見という体験なのだと考える。

著者たちは子どもたちの言語習得に絡めて次のようにいう。

子供が言語を学ぶということは、単に単語の音とその単語が表す対象の対応づけを覚えるということではない。言語を成り立たせているさまざまな仕組みを自分で発見し、発見したことを使って自分で意味を作っていく方法を覚えることである。

本書の重要なモチーフであるオノマトペはここで言語習得と連携してくる。体感的で身体的な言葉であるオノマトペこそ意味の発見を促すものだし、言語取得の重要な契機になっている。さらに著者たちは「ブートストラッピング・サイクル」という仮説推論の積み重ねによる意味の発見(記号接地)を論じている。誤りを踏まえ、論理的には粗雑なアブダクション推論という人間ならではの知的な能力が、動物にはできない意味の発見、取得の源であるというのだ。

子どもにとって言語がそういうものであるなら、それは大人たち、言論人、インテリにとっても言語を操るとは、意味の発見と発明であるはずだ。それは詩的な行為でなければならない。

優れた文学が私たちを救いうるのは意味の発見と発明が私たちの足元を照らすからだ。この閉塞感から抜け出すには怒りの言葉をもう一度、発見、発明せねばならない。

このどうしようもない現実に、ちゃんと怒れるように。

そして世界をつくり直せるように。