第11話 八咫烏の巻

神武東征の旅⑪ 頭八咫烏の巻

八咫烏登場

『日本書紀』は天照大神が神武天皇の夢に現れて、『古事記』は高木神が高倉下に告げて、八咫烏を遣わします。八咫烏が先導して皇軍は無事紀伊山地を越え吉野から宇陀へ入ることができました。

どういうルートを行ったかはわかりませんが、例えば、修験道の修行の道「 大峯奥駈道」を縦走して熊野から吉野へ向うと6日間程かかるそうです。

八咫烏とはいったい何者?

ちなみに『日本書紀』は頭八咫烏と記します。私は、神武天皇を導いた頭八咫烏は、紀伊山地や吉野・金剛葛城山一帯で暮らす山岳部族鴨族の一派。建角身命だと考えています。「カモ」は「カミ」と同源で、醸すという言葉から派生し、「気」が放出しているようすを表すものだそうで(高鴨神社)、これは出雲の神を祀る人々です。

建角身命について異論はないと思いますが、出雲系だと言うと違和感を感じる方がいるかもしれませんので、そう考える理由をいくつか書きます。

① 新撰姓氏録

新撰姓氏録に賀茂建角身命は神魂命の孫とあります。神魂命は出雲風土記では土地神の御祖として描かれ、「古事記」の出雲神話にも登場します。

② 出雲井於神社

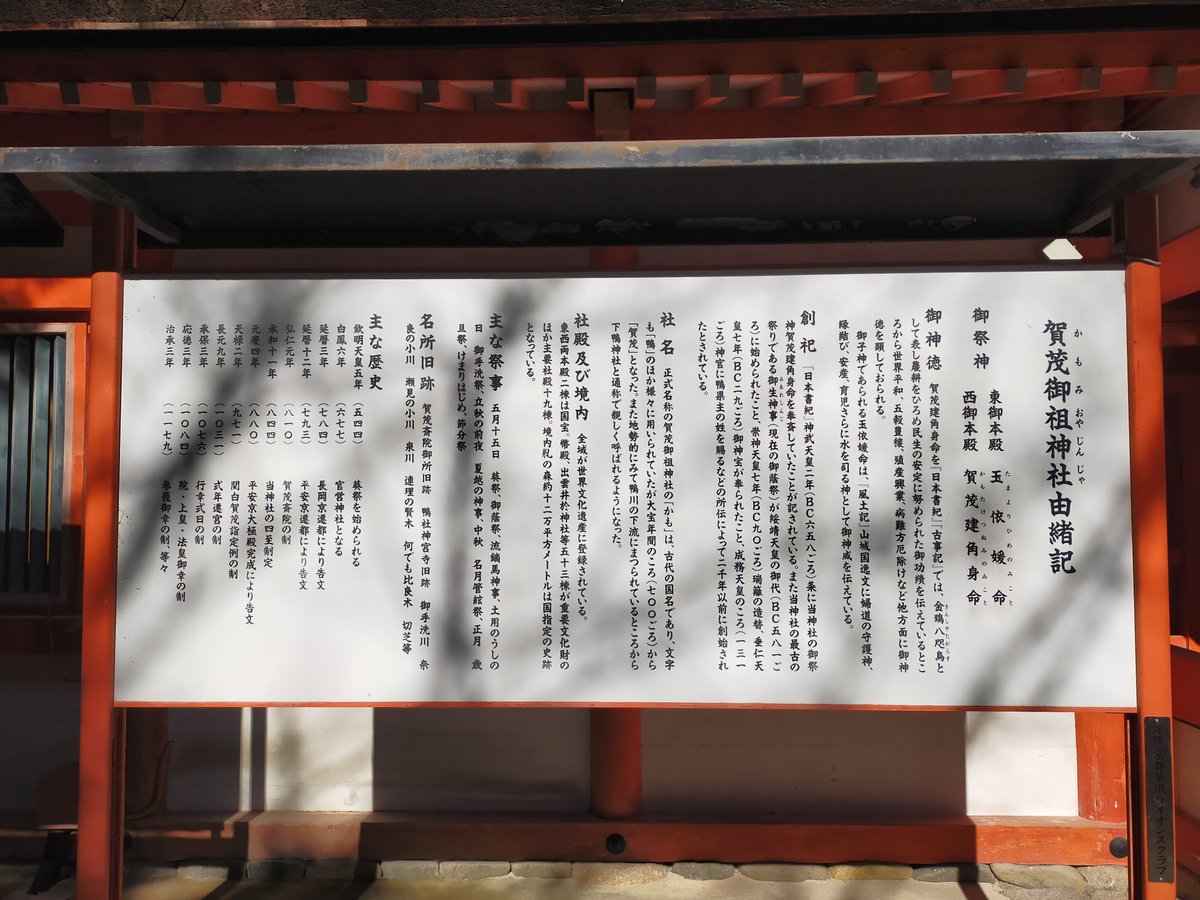

世界遺産 賀茂御祖神社(下鴨神社)の楼門の横に掲げられている由緒書きと、楼門を入って左(西)側に鎮座する出雲井於神社の由緒書きを比べて説明します。

出雲井於神社の由緒書きには、

葛野殿主県主部とある人々が祖神としてお祭りした神社です。古代山城北部に住んでいたこの県主部たちは、鴨氏と同じ祖先に属し・・

賀茂御祖神社の創祀には、

『日本書紀』神武天皇二年条に当神社の御祭神賀茂建角身命を奉斎していたことが記されている。

それでは実際に「日本書紀」神武天皇二年条はどう記しているかと言うと、

また八咫烏も賞の内に入った。その子孫は葛野主殿県主部である。

「日本書紀」には奉斎したともなんとも書いていませんが、葛野主殿県主部が賀茂建角身命の子孫ならば、〝奉斎していた〟と読みかえても問題は無さそうです。

出雲井於神社の由緒はどうでしょう。「葛野主殿県主部とある人々が祖神として祭っていた神社。この県主部たちは鴨氏と同じ祖先に属し・・」

という事は、祭神 建速須佐乃男命を祭る人々と鴨氏は同じ祖先だという事ですね。しかしよく見ると、「日本書紀」の記述と違って「 葛野主殿県主部たちは鴨氏と同じ祖先に属し」、同じ祖先に属しとは、氏族は違うけど祖先は同じという書き方ですよね?? ←後で述べます。

④ 鴨社の総社 高鴨神社

奈良県御所市に全国鴨(賀茂、加茂)系神社の元宮 高鴨神社があります。こちらのご祭神は大国主と宗像三女神 多紀理昆売命の子 阿遅志貴高日子根命、またの名を、迦毛之大御神といいます。

「出雲国造神賀詞」に、大穴持命が皇孫の近辺を守護する神々の一柱として味耜高彦根命の御魂を葛木の鴨に鎮座させたと記します。

以上のような理由で私は建角身命が出雲系だと考えるわけですが、違う見解もあります。

山城風土記(逸文)には、

加茂と称するわけは、日向の曾の峰に天降りなさった神賀茂建角身命は、神倭石余比古(神武天皇)の先導として御前にお立ちになって、大倭の葛木山に宿っておいでになり、そこから次第に移動し、山代の国の岡田の賀茂に至り・・

「風土記」(古風土記)は713年元明天皇の詔によって選進された地誌と説明されます。実際には出雲風土記が733年完成ですから、詔のあとすぐにできたものではないようです。現存するものは「出雲風土記」など僅かで、その他は失われたか、「逸文」というかたちで他の書物の中に引用したものが残されているだけです。

この山城風土記逸文は、鎌倉時代末期西暦1275〜1300年頃に成立した日本書紀注釈書「釈日本紀」(卜部兼方編)に断片的に引用されているものです。

賀茂建角身命が来る前から山代の地には出雲系の人々が暮らしていたようです。出雲井於神社の由緒書はその事を表しているものと思われますが、都が平安京に移り賀茂氏が奉斎する賀茂御祖神社(下鴨神社)が王城守護としてあがめられるようになると、いつしか(815年新撰姓氏録編纂以降)『日本書紀』記述の葛野主殿県主部や葛木の鴨と区別し、賀茂氏は天神族だと語られるようになります。そうした理由で逸文や神社由緒書きが微妙な言い回しになっているのだと私は思っています。

鴨氏は興味深いのでまた別のシリーズで書きますね。

神武東征の旅 次回は吉野の国つ神です。お楽しみに〜!