邪馬台国の謎を解く

邪馬台国の存在については、日本史最大のミステリーとして、学者にとどまらずアマチュアも巻き込んでの論争がつづいています。

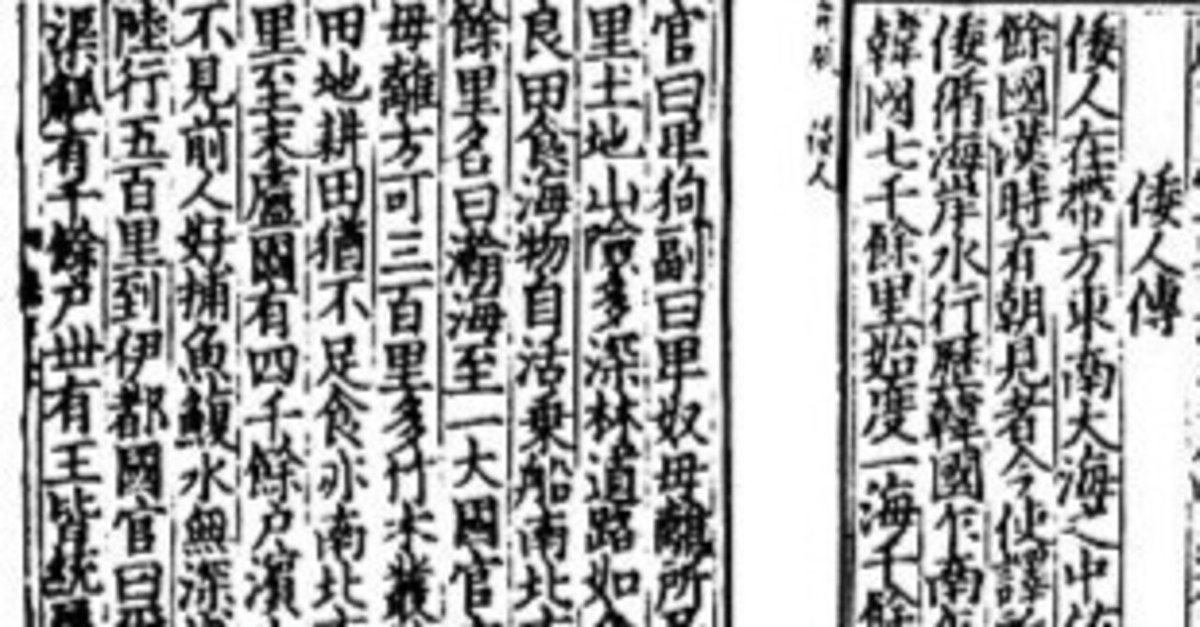

九州説、畿内説、四国説などさまざまですが、元を辿れば『魏志倭人伝』の記述をもとに推測されたもので、中国の歴史書、『三国志』の中の『魏書東夷伝倭人』の項によります。

そこで、そもそもこの『魏志倭人伝』がなぜ書かれたのかという原点に立てば、邪馬台国の存在が明らかになるのではないかと思い考察してみました。

倭人の国は、すでに前漢の頃からその存在が知られていたようです。後漢の光武帝(前6年~57年 )が送ったとされる金印が博多湾の志賀島で発見されています。しかし、この『三国志』に至って、はじめて実態が詳しく記録されるようになりました。それはまさに三国志、魏・呉・蜀の鼎立抗争の産物なのです。

遼東から朝鮮半島西部にかけて根を張っていた豪族公孫淵(こうそんえん)は、魏へ服属していましたが、237年自立して燕王を称しました。

諸葛孔明(しょかつこうめい)の死後、蜀は守備固めに回り、魏への脅威はなくなっていましたが、呉はなお攻撃的であり、もし公孫淵と結べば容易ならざる事態となります。魏はそこで大尉の司馬懿仲達(しばいちゅうたつ)に命じて攻撃させ、公孫淵を斬って、魏の版図を朝鮮半島西部まで広げました。以後、朝鮮半島の諸国およびそれにつながる倭人の国をつなぎとめておくことは、呉と対抗する魏にとって、軍事的にも政治的にも大きな意味があったのです。

それなら倭の国で最大の権力者と交流を図るのが自然です。当時の日本でもっとも大きな権力をもっていたのは、現在の天皇家につながる大和王権です。『日本書紀』によると大和王権の成立は、神武東征後の紀元前660年となっています。

『古事記』や『日本書紀』は口伝を八世紀なってまとめたもので、神話と歴史が入り混じっていて信憑性に欠けるとされますが、各地の神社や古墳にまつわる伝承と一致する部分も多く、すべてが作り話とするのはどうかと思います。少なくとも紀元1年前後に成立し、この時代に西日本で一定の勢力をもっていたのは確かでしょう。

大和王権の中心地であったとされる奈良県の纏向(まきむく)遺跡は、東西約2㎞、南北約1.5㎞で、その面積は3㎢(300万㎡)にもおよびます。

当該時期では類をみない大規模な遺跡で、西は山口県、東は神奈川県と広範囲の大量の外来品を含む土器が発見されています。弥生時代の外来土器の混入率は5.6%ですが、25.26%に達していることからも、倭国における大和王権の影響力の大きさがうかがわれます。

それにもかかわらず『魏志倭人伝』には、さまざま国の名やおおまかな位置関係が記されているのに、「やまと」の記述がないというのは、あまりにも不自然です。

私は『邪馬台国』の話を初めて聞いたとき、『それって「大和(やまと)」のことじゃないの?』と思いました。同じように思われた方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

そもそも『魏志倭人伝』に出てくる人名や地名の表記は、当時の日本人の発音を聞いた漢人が、同じような音を持つ漢字をあてたもので、倭人が自ら書き表したものではないのです。このことは、「倭」や「卑」、「邪」などの字は、本来よい意味で使われる漢字ではないことからもわかります。

『魏志倭人伝』に出てくる地名で、現在の地名と一致しているところをみてみると、「対馬国(つまこく)」=「対馬(つしま)」、「一支国(いきこく)」 =「壱岐(いき)」、「松廬国(まつろこく、またはまつらこく)」=「松浦半島」、「伊都国(いとこく)」=「糸島市」、「奴国(なこく)」=「福岡県北部『那の津』や『那珂川』など『な』という地名からもその可能性は高いと考えられています」、「不弥国(ふみこく)」=「宇美町(うみちょう)」など 、どの研究者も漢字の音から類推して、現在の地域を特定しています。なのになぜ「邪馬台国」だけ「大和国」とはならないのでしょうか。

現存する三国志の版本には『邪馬壹國』と表記されています。

三世紀の音符は旁(つくり)にあって「壹 」の旁は「 豆 」であって「登」あるいは「澄」と同様に「ト(to)」と発音されていたのです。

実は『邪馬壹國』は古くから大和国(やまとこく)の音訳として認知されていたのですが、江戸時代に新井白石が、通訳今村英生の発音する当時の中国語の発音に基づき音読したことから「やまたいこく」の読み方が広まり、現代では「台」の字をあてて「やまたいこく」と読むのが主流となっているのです。詳細は長くなるので省きますが、「邪馬台国」が「大和国」であってはならないという政治的意図がはたらいているように思われてなりません。

では、「邪馬台国」が「大和国」だとすると、「卑弥呼」は誰だったのでしょう。

近年、年代測定技術の進歩により、古墳の造営時期がどんどん明らかになってきています。そして現在、卑弥呼の墓として注目を集めているのが、纏向(まきむく)遺跡にある全長約280メートルの日本で最初の巨大な前方後円墳、箸墓古墳です。

卑弥呼が死亡したのは、『魏志倭人伝』などによると、3世紀中ごろの247年か、248年とわかっていて造営時期にぴったり重なるのです。そしてこの古墳は、宮内庁により第七代孝霊天皇の皇女・倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)の墓として治定されています。

『日本書紀』によると、倭迹迹日百襲姫命 は「大市」に葬られて、人々はこれを「箸墓」(はしはか)と称したと記されています。

日本人でも舌を噛みそうな「倭迹迹日百襲(やまとととひももそ)」の名前を省略して敬称にあたる「姫命(ひめのみこと)」だけを見れば「ひみこ」と一致します。

また姫命は、巫女的な女性として知られます。『日本書紀』には謀反を予見したり、三輪山の大物主神の妻になったなどとあり、このあたりも『魏志倭人伝』の「鬼道に事(つか)え」にみごとにあてはまります。

倭迹迹日百襲姫は三輪山の大物主神の妻となった。神は日没後に姫のもとに通い、夜明け前に帰ってしまう。そのため、姫は神の姿をはっきり見ることができなかった。姫は「あなたの麗しいお姿を見たいので、朝まで留まってください」と嘆願した。神は「明日の朝、櫛笥(化粧箱)の中にいよう。ただし、私の姿を見ても決して驚かないように」と答えた。その言葉を聞いた姫は、怪しみながらも朝になって櫛笥を開けた。するとそこには小さな蛇がいた。驚いた姫が思わず叫ぶと、蛇は人の姿に変わり「私に恥をかかせたな。今度はお前に恥をかかせてやろう」と言って、天空を踏んで三輪山に登って行った。悔やんだ姫は箸を立て、女陰をついて死んでしまった。

また、墓の大きさも円墳の部分が『魏志倭人伝』の記述と一致し、その大きさからも皇女にとどまらず、かなりの権勢をふるっていたことが推察できます。

余談なりますが兄弟とされる吉備津彦命(きびつひこのみこと)は吉備平定にあたって温羅(おんら)という鬼を討ったという伝承が岡山県を中心として広く知られていて、これによると、温羅は鬼ノ城(きのじょう)に住んで地域を荒らしたが、吉備津彦命は犬飼健(いぬかいたける)・楽々森彦(ささもりひこ)・留玉臣(とめたまおみ)という3人の家来とともに討ち、その祟りを鎮めるために温羅の首を吉備津神社の釜の下に封じたそうです。この伝説は物語「桃太郎」のモチーフになったといわれています。

ということで、現在私の中では「大和国」が『邪馬台国』、「倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそのひめのみこと)」が「卑弥呼」となっています。みなさんもネットと推理を駆使して、自分の中の『邪馬台国』をさがしてみてはいかがですか。