POST/PHOTOLOGY #0007/ピエール・ユイグ《Mind’s Eye》×POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

▷POST/PHOTOLOGY by 超域Podcast 北桂樹

バイエラー財団美術館「THE MIND’S EYE. Images of Nature from Claude Monet to Otobong Nkanga」

前回のトーマス・ルフに引き続き、6月に訪れたスイス、バーゼルでの展覧会のひとつから。ファウンデーション・バイエラーのバイエラー財団美術館でバスキアの展覧会と並行して行われていたコレクション展「THE MIND’S EYE. Images of Nature from Claude Monet to Otobong Nkanga」よりピエール・ユイグ(Pierre Huyghe, 1962-)の作品《Mind’s Eye》について。

この展覧会は副題からもわかるように「自然のイメージ」というものを扱ったコレクション展であった。バイエラー財団美術館は建築家のレンゾ・ピアノが設計し、ファサードに室内とガラスを隔てた先にある池がモネの睡蓮を思わせることで知られる美術館である。

スイス、バーゼル近郊のリーエンへと展覧会へ足を運ぶのは今回で二度目。前回も自身の展覧会(@GALERIE MONIKA WERTHEIMER)の期間に訪れたバーゼルであった。その時もエドワード・ホッパーの個展と合わせて、極めて上質なコレクション展が行われていたことに驚いたのを覚えている。

当日は、大学院のゼミ仲間とふたりで会場に訪れた。展覧会は入口すぐのところにあるウォルフガング・ティルマンス(Wolfgang Tillmans, 1968-)の有名な写真作品からはじまる。

@Fondation Beyeler 筆者撮影

そこから二つ進んだ部屋の正面にガラス越しに睡蓮の池が広がる。左手にはかなり横に長いクロード・モネ(Claude Monet, 1840-1926)の睡蓮の作品。そしてガラス越しの睡蓮の池を挟んだ反対側にはオラファー・エリアソン(Olafer Eliasson, 1967-)のガラス作品。オラファーは2021年のコロナ禍の真っ最中にこの美術館にて個展「Life」を行なっている。

「Life」は美術館のファサードのガラスを取り払い、睡蓮の池の水を緑色に着色し、水位を上げて、美術館の室内へと池の水を引き入れた展覧会だった。展示されていたものは池であり、水草であり、建物内に紛れ込んできた生き物であるが、彼らにとっては私たち人間が美術館に展示されていたとも言える。室内と屋外という境界線をなくし、(人工的ではあるが)自然と人工というものの境界線を取り払ってみせたのがオラファーの展覧会であった。

《Mind’s Eye》

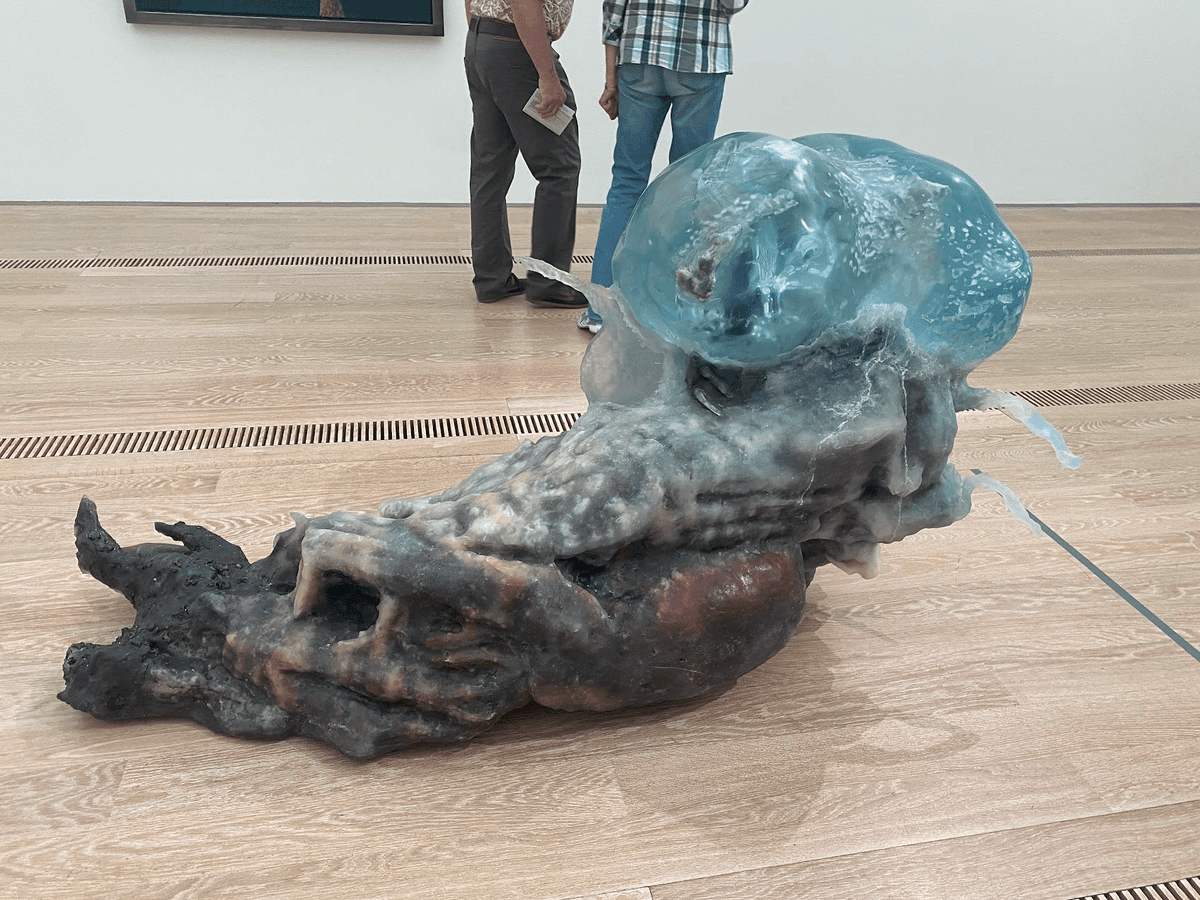

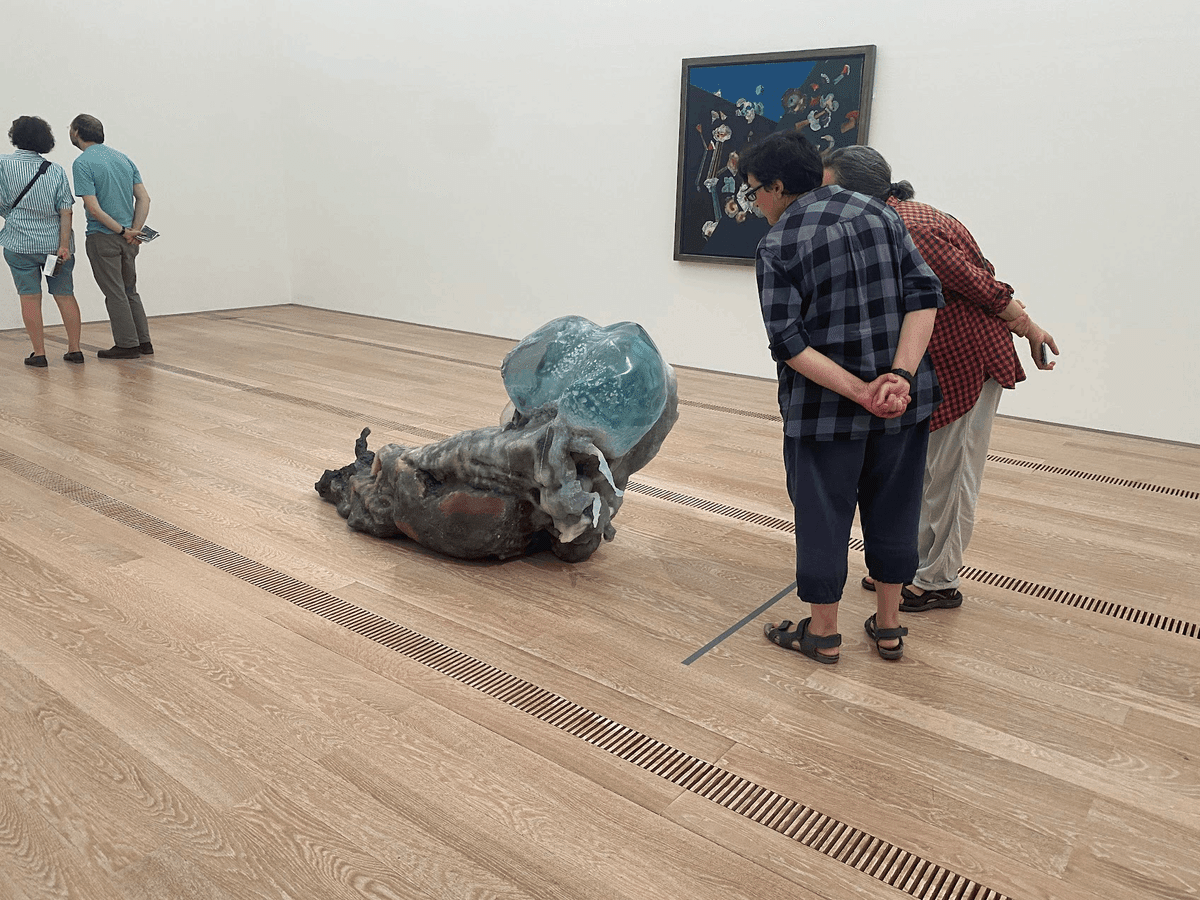

このあたりになって、本展覧会の狙いが「Images of Nature from Claude Monet to Otobong Nkanga」という副題をリフレクションさせるかたちで少しずつ見えてくる。ロニ・ホーン(Roni Horn, 1955-)の部屋、アンリ・マティス(Henri Matisse, 1869-1954)とオトンボン・ンカンガ(Otobong Nkanga, 1974-)の作品を対比させた部屋を抜けると、広い展示スペースにたどり着く。レイチェル・ホワイトリード(Rachel Whieread, 1963-)、ジョアン・ミロ(Joan Miró, 1893-1983)の作品などのその部屋を抜けた先に問題のユイグの作品は置かれていた。奥と両脇の壁にマックス・エルンスト(Max Ernst, 1891-1976)の宇宙の絵画が飾られた部屋の中央にユイグの作品《Mind’s Eye》は鎮座させられていた。その姿はあまりに奇妙で、戸惑いを覚えるものであった。

@Fondation Beyeler 筆者撮影

全体の形はアザラシのような形態をしており、化石や溶岩、岩石のような胴体からもたげた首の一部だけが、青く透き通ったガラス質のようなものになっている。そのガラス質の透き通った中にはいくつもの気泡が見える。全体をみれば小汚いアザラシのようであり、頭の部分こそ青く透き通っているが、決して美しくもない。むしろ気持ち悪い物体に思える。

@Fondation Beyeler 筆者撮影

@Fondation Beyeler 筆者撮影

かなりじっくりと作品を観たが、これが他の作品の中なぜここにあるのかがイマイチ掴みきれない。さっきまで、浮かんでいた自然のイメージという本展覧会の企画を微妙に見失ってしまう感じがあった。一度入り口の展覧会テキストまで戻り、内容を確認する。

Mind's Eye is the title of a sculpture by Pierre Huyghe, which is on display in the exhibition. The expression is used here to describe artists' ability to conjure up images such as those featured in the exhibition.

《Mind's Eye》とは、本展で展示されているピエール・ユイグの彫刻作品のタイトルである。ここでは、展覧会で紹介されているようなイメージを思い浮かべるアーティストの能力を表す表現として使われている。

入る時にも確認したが、やはり本展のタイトルはユイグの作品からとっている。本展においてかなり重要な作品であることは間違いない。

《Not yet titled》

もう一度作品の部屋に戻ってみる。誰もが怪訝な顔でこの小汚いアザラシを眺めている。その気持ちの方がわかるよと思っていた。

@Fondation Beyeler 筆者撮影

作品解説に目を通すと、メディウムは、

Materialised deep image reconstruction, synthetic and biological material aggregate (sugar, resin, stainless steel), microorganisms

物質化した深層画像再構成、合成・生物材料集合体(砂糖、樹脂、ステンレス)、微生物

となっている。さらに、作品解説の後半には

The sculpture was conceived using deep image recon- struction, a scientific process in which images are generated by the electronic readout of brain activity. Huyghe transposed these images into sculptural shapes. The title Mind's Eye is a metaphor for the human power of imagination-the sculpture gives this metaphor concrete form.

この彫刻は、脳活動を電子的に読み取ることでイメージを生成する科学的プロセスである深層画像再構築を用いて考案された。ユイグはこれらのイメージを彫刻の形に変換した。タイトルの「Mind's Eye」は、人間の想像力のメタファーであり、彫刻はこのメタファーを具体的な形にしている。

とある。。。

。。。

深層画像再構成?AIか?どっかで。。。と記憶を辿る。

2019年の岡山芸術交流で観た、ピエール・ユイグの作品である。《Not yet titled》と名付けられたその作品はメイン会場である小学校の校庭のはじっこに設置された巨大なLEDモニタに映し出されたスライドショーであった。この作品はその前年、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーにて行われた「UUnwelt」という展覧会の一部として提示された映像作品である。おそらく「Umwelt」は環世界として訳されるヤーコブ・フォン・ユクスキュルが提唱した生物学の概念を元とした展覧会で、fMRIという脳波を画像化する医療技術をもとに制作された《Not yet titled》の元となる映像作品と、無数のハエが展示作品となっていた。会期中この会場は人工的な映像とハエという生き物が自生するまさに環世界となっていたようだ。

《Not yet titled》のfMRIはやや記憶が定かではないが、たしか大阪大学と共同で研究をしたといっていたような気がする。磁気と電磁波で体内の断面図を映し出し、ガンなどを画像によって発見するというのがMRIになるのだが、fMRIはMRIのもたらす情報のを解析し画像化するものであり、「脳が見ている」映像ということになる。以前岡山で本作を観た時に書いた記事には

「みる」という行為は視覚という感覚器官で行われていると思われがちだが実はちがう。網膜を通して行われ、感覚刺激としての「みる」と脳が外界から受け取った情報を自身の経験や仮説の検証などの知識と結合して見せる「みる」というふたつの「みる」の結果として自身が経験するのだ。(中略)ピエール・ユイグのこの作品《Not yet titled》はその「みる」という視覚体験のうち脳内で起こる側の「みる」という行為によって生み出された画像だけを現実世界に浮かび上がらせて見せているのだ。画像を見たり、説明を聞いたりした人の個人的な考えや記憶、想像といった脳内で処理されて生み出された「心的イメージ」の再構築ということだ。そして、それをビジュアライズし、再度現実世界にイメージの連続として立ち現れさせている。変換をともなったヴィジュライズである以上フォトグラフィック・オブジェクトな作品であり、写真概念の拡張であるとも思えるが、それ以上にこの問いの深さに身震いする。

と書いている。

この時も僕自身はこの《Not yet titled》をフォトグラフィック・オブジェクトであると言っている。脳内のイメージを装置のよって画像化していることから最終出力がスライドショーだろうが、映像であろうが、これは間違いなくそうなのだが、今回知ったユイグのおそろしいところはこれで終わらなかったことだ。

ふたたび《Mind’s Eye》

今回の《Mind’s Eye》はこの画像化された脳が見た映像をさらに物質化、つまり現実世界に引きずり出しているのだ。これは「写真の物質性」の話である。。。そして、この展覧会がなんであるのかを決定づける。

西洋的な考えではあるが、私たち人類は世界を「客体」として距離を取り、みずからを「主体」として世界から独立した存在としてきてしまった。「私」を考える哲学はまさにそれであり、「伝統的な画像」にはじまり、「テクスト」「テクノ画像」へと発展をさせてきた「文化的コミュニケーションの発展」のすべてはその世界と私たちとの溝に橋をかける営みであったと言える。人間の脳は数千年前にはほとんど今と同じ状態にまで進化しており、完成されていたとも言われる。その理屈からいけば、脳は今でも世界と分離される前と同じように世界を見ているとも言えるのである。

本展のテキストに戻ろう。

Our views and notions of nature have changed in the past 100 years. A picture by Monet is filled with happiness: it shows nature as unspoiled and reflects the gaze of the artist who conceived his garden as a haven whose fragility he may have already sensed. Such a largely untroubled view has become nigh on impossible today-our knowledge of nature's woundedness and endangerment looms far too large.

この100年で、私たちの自然に対する見方や概念は変わりました。モネの絵は幸福に満ちている。手つかずの自然が描かれ、その儚さをすでに感じ取っていたかもしれない楽園として庭を構想した画家のまなざしが反映されている。そのような、ほとんど問題のない眺めは、今日では不可能に近い。自然の傷つきや危機に対する私たちの知識は、あまりにも大きくなりすぎている。

解説に書かれたように、ありのままの自然は「人新世」と言われるような現代にはもはや「ない」かのかもしれない。「生の世界の姿」は世界と分離し、世界を文脈的にしか捉えられなくなった私たちにとっては尚更に「ない」ものであろうかと考える。しかし、その考えをユイグは作品を通して覆してみせる。人間の脳は人工的なものだろうが、自然であろうが、同じように見ている。つまり「生の世界の姿」は実は人間の脳の中に今でも「ある」のだ。そこで見ているイメージにフィジカルな身体を与え、彫刻として顕現させている。これは「生の世界の姿」なのではないだろうかと。世界をかつてのように見ることが私たちにはまだ可能なのだと。言い換えれば、これはもうひとつ「人間はふたたび世界の一員となれるのか」という問いでもあるのだ。

ユイグは、SERPENTINEの展覧会時、アートレビュー誌のインタビューで、

‘[Huyghe] is not interested in creating fictions, but new realities; the realities he has created have proved unsettlingly visionary.’ –ArtReview

フィクションではなく、新しい現実を創作することに興味がある-アートレビュー誌

といっている。まさにその通りで、写真というメディアが拡張した今、写真は過去を撮るものでも、三次元世界を二次元化するものでもなくなってきている。むしろ、新しい現実世界を構築するの役割の一部を担っていると言える。ユイグのこの作品《Mind’s Eye》は、その意味で「問い」を通して未来の可能性のひとつを指し示していると考えられる。そして、これは紛れもなく、写真性をもって顕れたフォトグラフィック・オブジェクトである。

@Fondation Beyeler 筆者撮影

レンゾ・ピアノの建物やオラファーの展覧会からも分かるように「自然と人工の境界線をなくす」ということに対するバイエラー財団の意識は高く、積極的にコレクションするの方針の一つなのだろうということが極めて明確に現れた展覧会であった。それにしても、生の世界を人間の脳の中に求めたユイグの作品をコレクションし、コレクション展の軸にするというのが果たして自分にできるだろうかと、、、考えさせられる展覧会であった。

まとめ

バイエラー財団のコレクション展のおける彫刻作品《Mind's Eye》は2018年時の「UUmwelt」の映像作品を更新する形で出来たイメージ世界の手触りである「写真の物質性」を現実世界へと引きずり出すフォトグラフィック・オブジェクトである。

脳波を画像化するというfMRIという装置を用いてはいるが、単なる表象ではなく、鑑賞者に新たな視覚体験、もしくは自覚のない私たちの視覚体験を提示している。その意味で、この視覚構造にはレフェランが含まれるためこれは「写真性」をもった表現と言える。

バイエラー財団の巨大さ、コレクションの奥深さを感じさせられる展覧会だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?