どうして今日でも古典が読めるのか?:「伝本」と「本文系統」

学校の教科書ではじめて出会うであろう古文。

その本文が平安時代に書かれたのはいいとして、オリジナルの原本が現代にひとつも残っていないのはご存知でしょうか?

現代の我々が古典作品を読めるのは、原本の“写し”、すなわち「伝本」が伝わっているから。

教科書や全集に載っている本文は、現代に残っている伝本のうちの一つを活字化したものなのです。

筆者はこの事実を、大学の授業で初めて知りました。しかもちゃんとその意味と重要性を理解したのは4年生の時でした。(もっと早く分かっておけば良かった…)

これら伝本は、いくつも残っている場合、内容の差異でグループ分けされる場合があります。このグループが系統(本文系統)です。

今回は「伝本」と「本文系統」について解説します。

古典はどう伝わるか

何度も書写されて現代へ

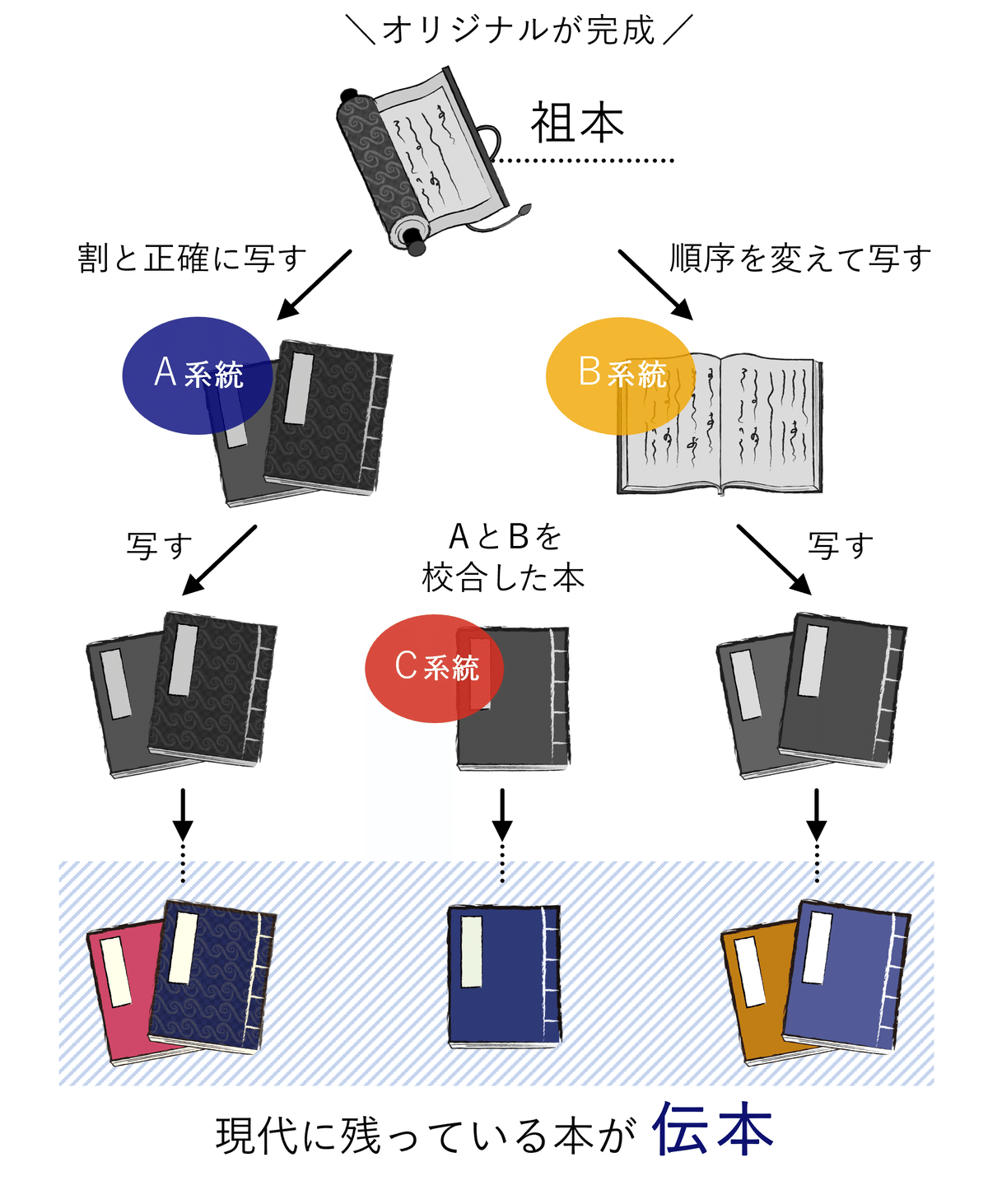

まずは、古典の文学作品が現代まで伝わる流れです。

はじめに、オリジナル版を作者が完成させます。これが「祖本」です。現代まで祖本がそのまま残ることは、まずないです。

人々は、それを別の紙に写すことで回し読みをします。当時はコピー機や印刷機がありませんから、手作業で写します。こうして出来上がったコピー本が「写本」です。

作品に人気が出て写される回数が増えていけば、さらにこの写本をもとに別の写本が生まれていきます。この場合の、写される側の本を「親本」といいます。

しかし、このように作られてきた写本が、全て現代に残っているわけではありません。祖本を含めたくさんの写本が、紛失したり火事や戦争で燃えたりして消失しました。

運良く残って現代まで伝わった写本を、「伝本」といいます。江戸時代から出てくる印刷された版本も含みます。

伝本は誰が保管している?

伝本の数々(まとめて古典籍という)は国が一括管理しているわけではなく、日本各地で所蔵されています。武家由来の文庫(書庫のこと)や、大学図書館が持っていることが多いです。

古典作品の伝本がどのくらい残っているか、現在どこに保管されているのか調べるには、「国書データベース」を使います。

古典の「伝本」

伝本の名称

伝本には「○○本」という名前が付けられます。○○の部分は、現在の所蔵先や人の名前、書写した人の名前などから、研究者が命名します。

京大が所蔵している本ならば「京大本」、宮内庁書陵部の所蔵なら「書陵部本」。『源氏物語』の伝本のひとつ、「大島本」は、購入者の大島雅太郎から付けられた名称です。

写本の作られた時期を知るには

伝本が成立した時期や親本の情報を知りたいときは、写本末尾に「奥書」がないか確認します。

奥書とは、書写を担当した人の「○○年○月に写し終わりました」というメモのこと。

ご丁寧に「○○年に△△さんが写した本を、さらに私が写しました」と親本の情報が書かれていることもあります。

右側に承元三年(1209)、左側に正安二年(1300)の奥書がある。

江戸時代から現れ始める版本の場合は、発行年とともに、出版した本屋(この時代は書肆や書林という)の名前も印刷されています。

本文系統

特徴別に分ける

伝本が複数ある場合、内容の差異でグループ分けされます。このグループが系統(本文系統)です。

内容の差異とは、書き間違いの類ではなく、明らかに性格が違う特徴的なものである必要があります。

たとえば同じタイトルの作品でも、A系統の伝本は時系列順にものが書かれているのに対し、B系統の伝本はテーマ順に並んでいるとか。歌集なら、系統によって所収歌数が異なるとか。特徴は作品によって様々です。

系統には「○○本系統」という名前が付けられます。

伝本も「○○本」という名称で呼ぶので混乱しますが、こちらはあくまでグループ名。

「古本系統」「三巻本系統」など、特徴が名前に付けられる場合が多いです。

系統の優位性と「最善本」

伝本を系統別に分けるのは「文献学」というれっきとした研究分野の一つですが、その先にある興味は「どの系統が読むのに最も適しているか?」だと思います。

欠陥が少なく、本文が比較的祖本に近い伝本こそ、みんなが読むべき一本。これを「最善本」といって、多くの本や論文で引用されます。

書写年代が一番古い本ではなく、祖本に一番近い本文を有している本というところがポイント。

書写年代がいくら古くても、作者以外の手で改変が加えられていると本文の純度は落ちるからです。

論文やレポートで本文を引用する際は、どの系統のどの本文の上に論が成り立っているのか示すために、「本文は△△全集による」「○○本を底本とする」と明記します。

今回は「どうして今日でも古典が読めるのか」と題して、古典文学作品の伝承の流れ、「伝本」と「本文系統」について解説しました。最後までお読みいただきありがとうございました。