中国古典インターネット講義【第15回】『史記』『資治通鑑』~中国史書の「体質」

これから2回に分けて、中国の歴史書についてお話しします。

今回は『史記』と『資治通鑑』、次回は『十八史略』と『蒙求』です。

司馬遷

漢の司馬遷は、字は子長、景帝の中元5年(前145)、太史令(天文・暦法を司る史官の長)の司馬談の子として生まれました。

元封元年(前110)、武帝は、泰山にて「封禅の儀」を挙行しました。

封禅の儀は、天と地を祭り、地上の帝王として世を治めていくことを天帝に報告する大規模な儀式です。

司馬談は、太史令の職にありながら、病を得てこの大典に参列することができず、憤悶のうちに世を去ります。

喪が明けると、司馬遷は父と同じ太史令となり、史書の著述を開始します。

時に、武帝は、北方の匈奴を制圧するため、数次にわたって遠征軍を派遣していました。

天漢2年(前99)の討伐戦の際、武将の李陵が 5,000 の歩兵を率いて敵地に進攻し、匈奴の大軍と奮戦しましたが、敗れて降伏しました。

衆寡敵せず、やむなく匈奴に降ったのですが、朝廷では李陵に対する非難の声が高まり、一族皆殺しの刑に処すべきとする進言がありました。

武帝からの下問があった時に、司馬遷は李陵を弁護しますが、これが武帝の怒りを招き、投獄されます。

そして、翌年、司馬遷 48 歳の年、「宮刑」(男根を切断する刑)という屈辱的な刑に処せられます。司馬遷の画像にヒゲが無いのはそのためです。

数年の後、赦されて出獄し、中書令の官に就きますが、宮刑という決定的な挫折が、その後の司馬遷の心境に甚大な影響を与えたことは言うまでもありません。

恥辱に苦しみつつも、悲運に却って発憤し、55歳の頃、ついに父の遺志を果たすべく、『史記』130巻を完成させました。

『史記』

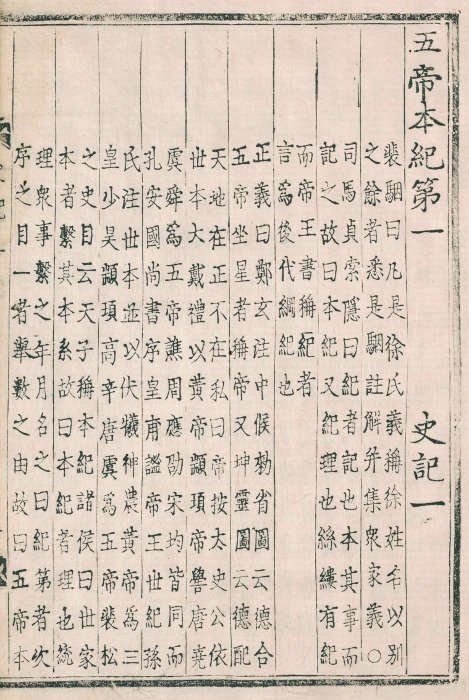

『史記』は、中国最初の「正史」です。

正史とは、国家の事業として編まれた公認の歴史書のことを言います。

『史記』は、伝説上の黄帝の時代から、司馬遷の生きた漢の武帝の治世に至るまでの通史です。

「本紀」12篇、「表」10篇、「書」8篇、「世家」30篇、「列伝」70篇、全130篇より成ります。

中国の歴史記述には、2つの方式があります。

編年体: 年代順に歴史的出来事を記録するもの

紀伝体: 一人一人の人間の生涯を記録するもの

『春秋』『国語』『戦国策』など、『史記』以前の史書は編年体でした。

これに対して、司馬遷は、「本紀」「世家」「列伝」を主とする紀伝体の体裁を創始しました。

[本紀]

歴代の天子・皇帝の事績を記したものです。この中には、帝位に即かなかった項羽や呂后も含まれます。これは、彼らが天子・皇帝でなくとも、一時期天下の実権を握ったことを認めて「本紀」を立てたものであり、名目よりも歴史の現実に着目する司馬遷の視点が窺えます。

[世家]

周から漢初に至る諸侯の事績を記したものです。謀反を理由に取り潰された黥布・彭越・韓信らは「列伝」へ格下げされています。逆に、諸侯でない者でも、儒家の祖である孔子や秦を滅ぼす先駆となった陳勝など、諸侯に匹敵する歴史的意義のある者は「世家」に取り上げられています。

[列伝]

宰相・将軍・役人から刺客・遊侠・商人まで、多種多様な人物の伝記、および匈奴・南越・朝鮮など周辺の異民族の記録から成ります。歴史を作ってきたのは、帝王や諸侯だけではなく、その時代に生きた人間一人一人が歴史の一部であることを「列伝」は物語っています。

司馬遷は自らを「太史公」と称し、これら伝記の後に「太史公曰く」として独自の人物評、歴史観を披露しています。

「鴻門の会」を読む

項羽と劉邦の事跡は、『史記』の「項羽本紀」と「高祖本紀」に詳しく記されています。

ここでは、「項羽本紀」に沿って、「鴻門の会」とその前後の経緯を見ていきましょう。

時に、始皇帝によって中国全土が統一されましたが、やがて圧政に耐えかねた民衆の不満が募り、陳勝・呉広の乱が起こると、一気に秦朝打倒の機運が広がり、各地に反乱勢力が現れます。

その中で有力だった項梁(項羽の叔父)が戦死すると、代わって項羽が反乱軍の領袖を務めることになります。

項羽は上将軍に任じられて勢力を伸ばし、秦の主力である章邯の軍を鉅鹿で破り、反乱軍の勝利を決定づけます。

一方、項羽が北で章邯と戦っている間に、劉邦が南から関中に入り、秦の都咸陽を攻め落とします。

先を越されて怒った項羽が劉邦を攻撃しようとすると、それを知った劉邦が項羽の陣に謝罪に出向く、というのが「鴻門の会」です。

いくつか場面を抜粋しながら読んでみましょう。

沛公、旦日百余騎を従え来たりて項王に見ゆ。鴻門に至り、謝して曰く、「臣将軍と力を戮せて秦を攻む。将軍は河北に戦い、臣は河南に戦えり。然れども自ら意わざりき、能く先ず関に入りて秦を破り、復た将軍に此に見ゆることを得んとは。今者小人の言有り、将軍をして臣と郤有らしむ。」と。

沛公(劉邦)は、翌朝、100 余騎の兵を従え、項王(項羽)と会見した。

鴻門(陝西省臨潼県)に到着し、項羽に謝罪して言った。「私は将軍殿と力を合わせて秦を攻めました。将軍殿は河北(黄河以北)で戦われ、私は河南で戦いました。ところが、私の方が先に関中(陝西省)に攻め入って秦を破り、ここで再び将軍殿にお目に掛かることになろうとは思いも寄りませんでした。今、つまらぬ者(曹無傷)の讒言が将軍殿と私の仲を裂こうとしております。」

項羽と劉邦は和解の杯を交わします。宴席では、項羽と項伯(項羽の叔父)が東向きに座り、范増(項羽の軍師)は南向き、劉邦は北向き、張良(劉邦の参謀)は西向きに坐りました。

范増は、玉玦を持ち上げて合図を送り、この場で劉邦を殺害するよう項羽に促しますが、項羽は応じません。

そこで、范増は、項荘(項羽の従弟)を呼び寄せて命令します。「項羽は情にもろくて劉邦を殺せない。おまえが宴席に入って剣の舞をし、隙を見て劉邦を殺せ。」

項荘は宴席に入り、剣の舞を献じたいと申し出ます。項荘が剣を抜いて舞うと、不穏な空気を感じ取って項伯もまた剣を抜いて舞い、身を挺して劉邦を守ります。

張良は陣幕の外に出て、樊噲(劉邦の部下の武将)に事の急を告げます。

劉邦の身の危険を知った樊噲は、番兵を突き倒して中に入り、髪の毛は逆立ち、まなじりは裂けんばかりという物凄い形相で項羽を睨みつけます。

項羽は、剣の柄に手をかけ、片膝を立てて身構えます。

樊噲の勇壮なさまを気に入った項羽が、樊噲に酒を与えると、樊噲は一気にグイッと飲み干します。続いて、ブタの生肉を与えると、樊噲はそれを剣で切り刻んでむさぼり食います。

項羽が「まだ飲めるか」と問うと、樊噲はこう熱弁を振るいます。

樊噲曰く、「臣死すら且つ避けず、卮酒安くんぞ辞するに足らんや。夫れ秦王虎狼の心有り。人を殺すこと挙ぐる能わざるが如く、人を刑すること勝えざるを恐るるが如し。天下皆之に叛く。懐王諸将と約して曰く、『先ず秦を破りて咸陽に入る者、之に王たらしめん』と。今沛公先ず秦を破りて咸陽に入り、毫毛も敢えて近づくる所有らず。宮室を封閉し、還りて覇上に軍し、以て大王の来たるを待てり。故に将を遣わし関を守らしめしは、他盗の出入と非常とに備えしなり。労苦して功高きこと此くの如きに、未だ封侯の賞有らず。而も細説を聴きて、有功の人を誅せんと欲す。此れ亡秦の続なるのみ。窃かに大王の為に取らざるなり」と。

樊噲は言った。「私は、死さえも厭いはいたしませぬ。ましてや酒ごとき、どうして辞退などいたしましょうか。かの秦王には、虎狼の如き残虐な心がありました。数え挙げられないほどの人を殺し、処罰しきれないほどの人に刑を下しました。そのため、天下はみな秦王に背いたのです。楚の懐王は、将軍たちと約束をしました、『先に秦を破って咸陽に入った者を王とする』と。今、沛公が最初に秦を破って咸陽に入りましたが、財宝には一つも手を出しておりません。宮室を閉鎖し、軍を返して覇上(陝西省西安市東)に陣を敷き、大王殿のお出でを待っておられました。武将を派遣して関所を守らせたのは、盗賊の出入りを防ぎ、非常事態に備えるためです。沛公殿はかくも労苦して大功を立てたのに、いまだ領地や爵位の褒賞をいただいておりません。その上、大王殿はつまらない意見(曹無傷の讒言)を聞き入れて、功績のある人を誅殺しようとなさっています。これでは、滅んだ秦の二の舞であります。私めの思うに、大王殿のなさるべきことではございません。」

項羽が返答に窮しているうち、劉邦は厠に行くと言って立ち上がり、樊噲を呼び寄せて一緒に外へ出ます。

劉邦、「宴席を出る時、挨拶をしなかったが、どうしたらよかろう?」

樊噲、「そんなこと言ってる場合ですか。今、相手は包丁とまな板、我々は魚の肉のようなもの。挨拶など要りません。」

劉邦は、張良をその場に留めて、代わりに謝罪させることにします。

項羽と范増に贈る手土産も、張良が代わりに渡すことになりました。

劉邦は、4人の部下と共に覇上にある自分の陣営へ帰っていきます。

張良は宴席に入って、劉邦に代わって謝罪し、手土産を渡しました。

項王則ち璧を受け、之を坐上に置く。亜父玉斗を受け、之を地に置き、剣を抜き撞きて之を破りて曰く、「唉、豎子与に謀るに足らず。項王の天下を奪う者は、必ず沛公ならん。吾が属今に之が虜と為らん」と。

項羽は、白璧を受け取り、座席の傍らに置いた。范増は、玉斗を地面に置き、剣を抜いて叩き壊し、項羽に向かって言った。「ああ、小僧め! 天下の事を共に謀るに足らぬ。項王の天下を奪う者は、必ず沛公だ。我らは今に奴の虜となるだろう。」

こうして、「鴻門の会」で謀殺されかけた劉邦は、張良や樊噲らに助けられ、かろうじて虎口を脱し、覇上に構えた自軍の陣営に逃げ帰ります。

その後、項羽は、降伏した秦三世子嬰を処刑し、咸陽を焼き払い、金銀財宝を略奪します。

項羽は、秦を滅ぼすのに功績のあった諸将を王侯に任じ、劉邦には、巴・蜀・漢中を与えて漢王としました。

そして、楚の懐王を「義帝」に擁立し、項羽自身は「西楚の覇王」と名乗り、彭城(江蘇省徐州市)を都としました。

項羽は天下の実権を握りますが、支配の仕方が強引で不公平であったため、諸将の離反が相次ぎます。

漢中に追いやられていた劉邦は、しだいに力を増し、項羽に対抗する軍勢の中心となります。項羽が義帝を暗殺すると、大義名分を得た劉邦は、諸将に項羽討伐を呼びかけます。

こうして、項羽と劉邦が真正面から対立して覇を競い合う「楚漢戦争」が始まります。

項羽と劉邦は、一進一退の攻防を繰り広げます。初めは優勢だった項羽の軍勢は、兵糧不足から疲弊し、劉邦の漢軍が形勢を逆転して優位に立つようになります。

そして、漢軍に韓信・彭越らの軍が合流した連合軍が、ついに項羽を垓下(安徽省霊壁県)に追い詰めます。

「四面楚歌」を読む

項王の軍垓下に壁す。兵少なく食尽く。漢軍及び諸侯の兵、之を囲むこと数重なり。夜漢軍の四面皆楚歌するを聞き、項王乃ち大いに驚きて曰く、「漢皆已に楚を得たるか。是れ何ぞ楚人の多きや」と。

項羽の軍は、垓下に立てこもった。兵は少なく、食料は底をついていた。漢軍と諸侯の兵は、項羽の軍を幾重にも包囲していた。夜、漢軍の兵士たちが四方で皆楚国の歌を歌っているのを聞き、項王は大いに驚いた。 「漢軍は、すでに楚国を占領したのだろうか。なんと楚人の多いことか。」

項王則ち夜起ちて帳中に飲す。美人有り、名は虞。常に幸せられて従う。駿馬あり、名は騅。常に之に騎す。是に於いて項王乃ち悲歌忼慨し、自ら詩を為りて曰く、

力は山を抜き 気は世を蓋う

時利あらず 騅逝かず

騅の逝かざる 奈何すべき

虞や虞や 若を奈何せん

歌うこと数闋、美人之に和す。項王泣数行下る。左右皆泣き、能く仰ぎ視るもの莫し。

そこで、項王は、夜起きて陣幕の中で酒を飲んだ。時に美人がいて、名を虞と言った。いつも項王に寵愛され付き従っていた。また、騅という名の駿馬がいた。項王は、いつもこの馬に騎乗していた。ここに至り、項王は悲しげに歌い、感情を高ぶらせて、自ら詩を作って歌った。

力拔山兮気蓋世 力は山をも抜き 気概は世をおおう

時不利兮騅不逝 時運に利無く 騅が進もうとしない

騅不逝兮可奈何 騅が進もうとしない どうすればよいのか

虞兮虞兮奈若何 虞よ 虞よ お前をどうすればよいのか

数回繰り返し歌い、虞美人も唱和した。項王は幾筋か涙を流した。側近たちも皆泣き、仰ぎ見ることのできる者は誰もいなかった。

窮地に陥った項羽は、800余騎を率いて包囲網を突破した。漢軍の灌嬰は、騎兵 5,000 でこれを追撃した。項羽の手勢は、淮水を渡る時には、100 余騎にまで減っていた。

やがて、漢軍に追いつかれ、敗走するうちに、味方の騎兵はわずか 28 騎になっていた。項羽は、騎兵たちに向かって言った。

吾、兵を起こして今に至るまで八歲、身ら七十余戦す。当たる所の者は破り、撃つ所の者は服し、未だ嘗て敗北せず。 遂に天下を覇有せり。然るに今卒に此に困しむ。此れ天の我を亡ぼすなり。戦いの罪に非ざるなり。

わしは兵を起こして8年、自ら出陣して 70 余回戦った。当たった相手は倒し、攻めた相手は降伏させ、今まで敗れたことがなかった。そして、天下に覇を唱えたのだ。しかし、今、ついにこうして追い詰められている。これは、天がわしを滅ぼそうとしているのだ。戦い方が悪かったわけではない。

項羽は、手勢の騎兵を4隊に分け、漢軍の将兵を次々に討ち取りながら東へ向かい、烏江(安徽省和県)に辿り着いた。

烏江の亭長、 舟を檥して待つ。項王に謂いて曰く、「江東は小なりと雖も、地は方千里、衆は数十万人、亦た王たるに足るなり。願わくは大王急ぎ渡れ。今独り臣のみ船有り。漢軍至るとも、以て渡る無からん」と。

項王笑いて曰く、「天の我を亡ぼすに、我何ぞ渡るを為さん。且つ籍、江東の子弟八千人と江を渡りて西せり。今一人の還るもの無し。縱い江東の父兄憐れみて我を王とすとも、我何の面目ありてか之を見ん」と。

烏江の亭長(宿場の長)は、舟を出す用意をして待っていた。項羽に向かって言った。「江東は小さいとは言え、土地は千里、人口は数十万。王となるには十分の大きさです。大王殿、急いでお渡りください。今、私一人だけが舟を持っています。漢軍がやってきても、渡ることはできません。」

項羽は笑って言った。「天がわしを滅ぼそうとしているのだ。どうして渡ることができようか。しかも、わしは江東の子弟 8,000 人と共に江を渡って西へ進み、今一人の帰る者もない。たとえ江東の父兄がわしを憐れんで王にしたとしても、何の面目があって彼らに会うことができようか。」

項羽には逃げ延びるチャンスが与えられていました。烏江に辿り着いた時、天はまだ項羽を滅ぼしてはいなかったのです。

しかし、江東へ逃げ帰るのは、自尊心の強い項羽の面子が許しませんでした。独り舟に乗るのを潔しとせず、肉薄戦の末、自ら首を刎ねます。

ここから先は

¥ 300

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?