蘇東坡3選

蘇東坡

蘇軾(1036~1101)は、号は東坡居士、宋代随一の詩人です。政治家としては、当時の旧法党に属していました。王安石らの新法に反対したため中央を逐われ、杭州(浙江省)、密州(山東省)、徐州(江蘇省)などの地方長官を歴任しています。後半生は、恵州(広東省)、さらに海南島へ流謫の身となりました。蘇軾の詩は、巨視的、楽観的な人生哲学に支えられ、理知的でありながらかつ豪壮で軽妙な独特の風格を持っています。

「和子由澠池懷舊」

「和子由澠池懷舊」(子由の澠池懐旧に和す)は、蘇軾 二十六 歳の年、鳳翔(陝西省)の地方官に任命され、都汴京に父と弟を残して赴任する際に詠んだ詩です。「澠池」(洛陽の西)は、蘇軾兄弟が五年前に父蘇洵に連れられて科挙受験のため郷里から都へ上京した際に立ち寄った思い出の地です。弟蘇轍(字は子由)は当時を回想しながら、鳳翔へ赴任する道中で再び澠池をよぎる兄蘇軾に寄せた詩を作っています。ここに挙げた蘇軾の詩は、その弟の詩と同じ韻を用いて贈り返した詩です。

人生到處知何似 人生 到る処 知んぬ何にか似たる

應似飛鴻踏雪泥 応に似たるべし 飛鴻の雪泥を踏むに

泥上偶然留指爪 泥上 偶然 指爪を留むるも

鴻飛那復計東西 鴻飛ばば 那ぞ復た東西を計らん

人が一生の間に足跡を残す場所、それはいったい何に似ているだろう。

さながら渡り鳥が雪解けの泥の上に舞い降りたようなものだ。

雪泥の上にたまたま爪の痕を残しても、

いざ渡り鳥が飛び去ってしまえば、もはやその行方は知りようがない。

老僧已死成新塔 老僧 已に死して新塔を成し

壞壁無由見舊題 壊壁 旧題を見るに由無し

往日崎嶇還記否 往日 崎嶇たること 還お記するや否や

路長人困蹇驢嘶 路長く 人困れ 蹇驢嘶きしを

あの時の老僧はもう亡くなって、新しい卒塔婆ができている。

崩れかけた寺の壁には、わたしたちが書き記した詩はもうすでに無い。

あの日、山道が険しかったことをお前はまだ覚えているだろうか。

道のりは遠く、わたしたちは疲れ切って、ロバは苦しさにいなないていた。

✍️

人の生涯の足跡は渡り鳥が雪泥に残す爪の痕のようなものと歌い起こしています。この世に残した栄誉も功績も死んでしまえば跡形もなく消えてしまうという儚さ、虚しさを詠じています。詩の末尾は、弟に昔日の記憶を問いかける言葉で結んでいます。兄弟で歩んできた人生行路への追憶の情を言外に滲ませています。詩題に「和す」とあるのは「和韻」すること、すなわち相手の詩と同じ韻で贈り返すことです。蘇軾のこの詩は、和韻の中でも高度な「次韻」、すなわち相手の詩と同じ韻字を同じ順序で用いています。蘇軾と蘇轍は兄弟愛がとても強いことで知られています。二人はしばしば詩の応酬をしていますが、そのほとんどが次韻の詩です。

「飮湖上初晴後雨」

「飮湖上初晴後雨」(湖上に飲み初め晴るるも後に雨ふる)は、今の浙江省杭州にある西湖の美しさを詠じた詩です。蘇軾はかつて杭州の知事を務めていました。この詩は、西湖の湖畔で酒盛りをしながら風光明媚な西湖を春秋時代の美女西施と比べて詠った軽妙洒脱な七言絶句です。

水光瀲灧晴方好 水光 瀲灧として 晴れて方に好く

山色空濛雨亦奇 山色 空濛として 雨も亦た奇なり

欲把西湖比西子 西湖を把って 西子と比せんと欲すれば

淡粧濃抹總相宜 淡粧 濃抹 総て相い宜し

湖面が輝きさざ波がしきりに動くさまは、晴れた時が美しい。

山の色が霧雨に煙る風情もまた独特の趣があって素晴らしい。

西湖をかの西施に喩えて言うならば、

薄化粧も濃い化粧も、どちらも似合っている。

✍️

蘇軾は、晴天の西湖と雨天の西湖を西施の薄化粧と厚化粧に喩えて、どちらも風情があって美しいと讃えています。春秋時代の呉王夫差と越王勾践の因縁は「臥薪嘗胆」の故事で世に伝わっています。最後に越が呉を破る際、越王が西施を呉王に献上すると、呉王はその美しさに溺れて国政を疎かにし、その末に呉は滅びます。こうして西施は「傾国の美女」(国を傾けた美女)と称されるようになりました。

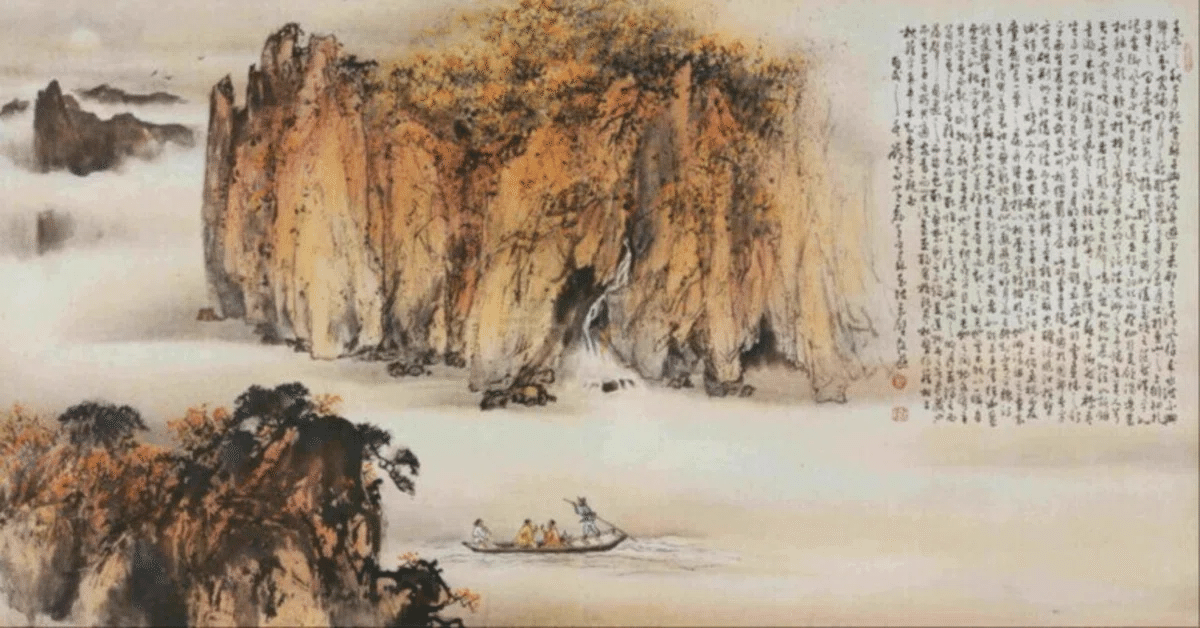

「赤壁賦」

「赤壁賦」(赤壁の賦)は、蘇軾が政争で罪を得て黄州(湖北省)に流謫の身となっていた時の作です。「三国志」で将軍周喩の率いる呉軍が曹操の大軍と戦って勝利した「赤壁の戦い」に思いを馳せながら独自の人生観、世界観を披露した作品です。蘇軾が訪れた赤壁は、黄州城外の「赤鼻磯」と呼ばれる場所であって、実際の古戦場(湖北省蒲圻市、現在は赤壁市と改称)とは異なります。「赤壁賦」は、哲人蘇軾の真骨頂を発揮した傑作中の傑作と言えます。中国古典文学史に燦然と輝く金字塔と称すべき天下の名文です。少々長くなりますが、数段に分けて全文を読みたいと思います。

壬戌之秋、七月既望、蘇子與客泛舟、遊於赤壁之下。清風徐來、水波不興。擧酒屬客、誦明月之詩、歌窈窕之章。

壬戌の秋、七月既望、蘇子客と舟を泛べて、赤壁の下に遊ぶ。清風徐ろに来たり、水波興らず。酒を挙げて客に属し、明月の詩を誦し、窈窕の章を歌う。

壬戌の年(元豊五年)、陰暦の七月十六日、わたしは訪れてきた友人と共に舟を浮かべ、赤壁のもとに遊んだ。清々しい涼風がそよそよと吹き、川面は波が立たずに穏やかだ。わたしは酒をとって友人に勧め、明月の歌を口ずさみ、「窈窕」の一節を歌った。

*「明月之詩」は、『詩経』陳風の「月出」詩を指します。「窈窕之章」は、「月出」の第一章に、「月出でて皎たり、佼人僚たり。舒ろに窈糾たり、労心悄たり」(月が出て光鮮やかに、美しき人はうるわしい。しずしずとしなやかに、かなわぬ思いに憂うるばかり)とあるのを指します。

少焉、月出於東山之上、徘徊於斗牛之閒。白露橫江、水光接天。縱一葦之所如、凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虚御風、而不知其所止、飄飄乎如遺世獨立、羽化而登仙。

少焉にして、月は東山の上に出で、斗牛の間に徘徊す。白露江に横たわり、水光天に接す。一葦の如く所を縦にして、万頃の茫然たるを凌ぐ。浩浩乎として虚に馮り風を御し、其の止まる所を知らざるが如く、飄飄乎として世を遺れて独り立ち、羽化して登仙するが如し。

しばらくすると、月が東の山上に顔を出し、斗牛の星座の辺りをさまよっている。白い靄が川面に横たわり、月光に照らされた水面が天空と接している。ひとひらのアシの葉のような小舟は、風に漂いながら進み、果てしなく広がる長江の水面を分けて渡っていく。ゆったり広闊として、大空に身をまかせて風に乗り、どこまでも飛んでいくかのようであり、ふわふわ飄然として、俗世を忘れて独り自由の境地に身を置き、仙人となって天に昇るかのような心地だ。

*「斗牛」は、二十八宿(黄道沿いに定めた二十八の星座)の斗宿と牛宿のこと。二十八宿を地上の各地に当てはめる「分野説」によれば、斗宿・牛宿は春秋時代の呉越の地に当たります。つまり、「斗牛」は三国時代では呉が領有していた地を示しています。

*「羽化登仙」は、道教の信仰において、不老長生の仙人となって虚空を飛翔し天上の仙界に昇ることを言います。

於是飲酒樂甚、扣舷而歌之。歌曰、桂棹兮蘭槳、撃空明兮泝流光。渺渺兮予懷、望美人兮天一方。客有吹洞簫者、倚歌而和之。其聲嗚嗚然、如怨如慕、如泣如訴。餘音嫋嫋、不絶如縷。舞幽壑之潛蛟、泣孤舟之嫠婦。

是に於て酒を飲み楽しむこと甚だしく、舷を扣きて之を歌う。歌に曰く、「桂の棹に蘭の槳、空明に撃ちて流光を泝る。渺渺たり予が懐い、美人を天の一方に望む」と。客に洞簫を吹く者有り、歌に倚りて之に和す。其の声嗚嗚然として、怨むが如く慕うが如く、泣くが如く訴うるが如し。余音嫋嫋として、絶えざること縷の如し。幽壑の潜蛟を舞わしめ、孤舟の嫠婦を泣かしむ。

そこで、酒を飲んですっかりいい気分になり、船ばたを叩いて調子をとって歌った。その歌に言う、「桂木のさおに木蘭のかい、澄みわたる川面を漕ぎ分けて、流れにきらめく月の光をさかのぼる。遥かに広がるわが思い、美き人を天の彼方に眺めやりつつ」と。友人の中に縦笛を吹く者がいて、歌に合わせて伴奏した。その音色はむせぶように低く、恨むがごとく慕うがごとく、泣くがごとく訴えるがごとき響きであった。余韻が細く長く糸筋のように途切れることなくいつまでも尾を引いている。それは奥深い谷底に潜む蛟(龍)を踊らせ、小舟の寡婦を泣かすかと思わせるほどであった。

*「桂棹兮蘭槳、撃空明兮泝流光。渺渺兮予懐、望美人兮天一方」は、『楚辞』の形式で歌ったものです。「美人」は、月を指します。

蘇子愀然、正襟危坐、而問客曰、何爲其然也。 客曰、月明星稀、烏鵲南飛、此非曹孟德之詩乎。西望夏口、東望武昌、山川相繆、鬱乎蒼蒼。此非孟德之困於周郎者乎。方其破荊州、下江陵、順流而東也、舳艫千里、旌旗蔽空。釃酒臨江、橫槊賦詩。固一世之雄也、而今安在哉。況吾與子、漁樵於江渚之上、侶魚蝦而友麋鹿、駕一葉之扁舟、擧匏尊以相屬、寄蜉蝣於天地、渺滄海之一粟。哀吾生之須臾、羨長江之無窮。挾飛仙以遨遊、抱明月而長終、知不可乎驟得、託遺響於悲風。

蘇子愀然として、襟を正して危坐し、客に問うて曰く、「何為れぞ其れ然るや」と。 客曰く、「『月明らかに星稀にして、烏鵲南に飛ぶ』とは、此れ曹孟徳の詩に非ずや。西のかた夏口を望み、東のかた武昌を望めば、山川相繆い、鬱乎として蒼蒼たり。此れ孟徳の周郎に困しめられし者に非ずや。其の荊州を破り、江陵に下り、流れに順いて東するに方りてや、舳艫千里、旌旗空を蔽う。酒を釃ぎて江に臨み、槊を横たえて詩を賦す。固に一世の雄なるも、而るに今安くに在りや。況んや吾と子と、江渚の上に漁樵し、魚鰕を侶とし麋鹿を友とし、一葉の扁舟に駕し、匏尊を挙げて以て相属し、蜉蝣を天地に寄す、渺たる滄海の一粟なるをや。吾が生の須臾なるを哀しみ、長江の無窮なるを羨む。飛仙を挟みて以て遨遊し、明月を抱きて長しえに終えんこと、驟かには得べからざるを知り、遺響を悲風に託せり」と。

わたしは表情をひきしめ、襟を正してきちんと座り、友人に尋ねた。「どうしてそのような悲しげで心を打つ調べになるのだろうか」と。友人は答えて言った。「『月明らかに星稀にして、烏鵲南に飛ぶ』というのは、曹操の詩ではなかろうか。西のかた夏口を望み、東のかた武昌を望むこの辺りは、山川が入りくみ、草木が青々と茂っている。ここは、その昔曹操が周瑜に苦しめられた場所ではなかろうか。曹操が荊州を打ち破り、江陵に下り、流れに沿って東へ向かった時、その大船団は千里にも連なり、大小の軍旗が天を覆わんばかりであった。曹操は酒をそそいで長江の水神を祭り、陣中で槊を横たえて詩を作って歌った。まことに一代の英雄であったが、その人は今やいったいどこにいるのか。ましてや、わたしと君は、岸辺で漁をしたり柴を刈ったり、魚やエビを仲間とし鹿たちを友としているような身、一艘の小舟に乗り、ひさごの酒壺を挙げて酒を酌み交わし、蜉蝣のように儚い命を天地の間に寄せている。あたかも大海原に落ちた一粒のアワのようにちっぽけな存在ではないか。わが生命の短きことが悲しく、尽きることない長江の流れが羨ましい。空飛ぶ仙人を伴って遊び、明月を抱いて永遠の命を得たいものだが、そのようなことがたやすくできようはずもないから、せめてこの笛の余韻を悲しい秋風に託そうとしてみたまでだ」と。

*「月明星稀、烏鵲南飛」は、曹操の「短歌行」に見える詩句です。『三国志演義』では、会戦を間近にして曹操は船上で酒宴を催し意気揚々と「短歌行」を歌ったとあります。

蘇子曰、客亦知夫水與月乎。逝者如斯、而未嘗往也。盈虚者如彼、而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之、則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之、則物與我皆無盡也。而又何羨乎。且夫天地之閒、物各有主。苟非吾之所有、雖一毫而莫取。惟江上之清風、與山閒之明月、耳得之而爲聲、目遇之而成色。取之無禁、用之不竭。是造物者之無盡藏也、而吾與子之所共食。客喜而笑、洗盞更酌。肴核既盡、杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中、不知東方之既白。

蘇子曰く、「客も亦た夫の水と月とを知れるか。逝く者は斯くの如くにして、而も未だ嘗て往かざるなり。盈虚する者は彼の如くにして、而も卒に消長する莫きなり。蓋し将た其の変ずる者よりして之を観れば、則ち天地も曽て以て一瞬なること能わず。其の変ぜざる者よりして之を観ば、則ち物と我と皆尽くる無きなり。而るに又何をか羨まんや。且つ夫れ天地の間、物各々主有り。苟くも吾の有する所に非ざれば、一毫と雖も取ること莫し。惟だ江上の清風と、山間の明月とは、耳之を得て声を為し、目之に遇いて色を成す。之を取るも禁ずる無く、之を用うるも竭きず。是れ造物者の無尽蔵、而して吾と子の共に食う所なり」と。客喜びて笑い、盞を洗いて更に酌む。肴核既に尽きて、杯盤狼藉たり。相与に舟中に枕藉して、東方の既に白むを知らず。

わたしは言った。「君もまたかの水と月のことを知っているだろう。『過ぎ行くものは、この川の水のように絶えず流れ去る』。しかし、水は行ったまま無くなるものではない。月はあのように満ちたり欠けたりするが、月そのものが小さくなったり大きくなったりするわけではない。思うに、万物は変化するという観点に立てば、天地は一瞬たりとも同じ姿のままでいることはできない。一方、不変であるという観点に立てば、天地の万物も我々人間もみな尽きることはないのだ。それなのに何を羨むことがあろうか。そもそも天地の間にあるものにはすべてそれぞれに持ち主がいる。かりにも自分のものでなければ、わずかでも奪い取ってはならない。しかし、ただ長江を渡るそよ風と山あいの明月だけは、耳がとらえれば音色となり、目がとらえれば景色となる。こればかりはいくら取っても禁じられることなく、いくら使っても無くなることがない。これぞ創造主の尽きることのない宝蔵であり、それを今こうしてわたしと君とで享受しているのだ」と。友人はこれを聞いて喜んで笑い、杯を川の水で洗って改めて飲み直した。酒の肴はもうなくなってしまい、杯や皿が辺りに散らかり放題になっている。わたしたちは舟の中で互いに相手を枕にして寄りかかり合って寝てしまい、東の空がすでに白んでいるのも気付かなかった。

*蘇軾が説いた水の道理は、『論語』「子罕」篇に、「子、川の上に在りて曰く、『逝く者は斯くの如きか、昼夜を舎かず』と」(孔子が川のほとりで言った、「過ぎ行くものは、みなこの川の流れのようなものだろうか。昼も夜も止むことがない」)とあるのを踏まえています。

*月の道理は、『易経』の「豊」の卦に、「日は中すれば則ち昃く。月は盈つれば則ち食く。天地の盈虚は時と与に消息す」(太陽は中天に輝けば、やがては傾く。月は満月になれば、やがては欠ける。天地の満ち欠けは、時の流れに従って消衰したり増長したりする)とあるのを踏まえています。また、『荘子』「知北遊」篇に、「彼の盈虚を為すは盈虚するに非ず」(物が満ちたり欠けたりするのは、真に満ち欠けしているわけではない)とあり、現象面における変化は相対的なものであって、その物自体の本質的な変化ではないという形而上学的な「万物斉同」の議論が展開されています。

✍️

「赤壁の賦」は、単なる懐古の文章ではなく、歴史故事から哲理的な議論を展開しています。蘇軾独特の超越的世界観、楽観的人生哲学を披露した思索性に富む名篇です。「吾が生の須臾なるを哀しみ、長江の無窮なるを羨む」という友人の言葉は、この世に生きる人間誰もが抱く思いでしょう。こうした人生無常に対するセンチメンタリズムは、中国文学の中にしばしば見られるごく一般的な人生観ですが、蘇軾はそれを一蹴して笑い飛ばします。清風と明月はいくら賞でても無くなることはない、我々は無尽蔵の自然美を享受している、何を羨むことがあろうか、と。こうした大らかで達観した懐の広さこそ、蘇軾が古来人々に愛され続けている所以なのでしょう。

関連記事