「愚」を歌う漢詩

はじめに

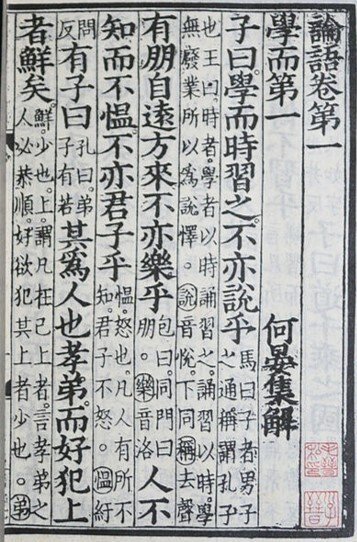

前稿、「愚の系譜(其の一)」において、「愚」の字義と古文献での用例を概観し、中国古代の文人精神としての「愚」について考察した。

本稿は、「愚」の意義を便宜的に六つのカテゴリーに分け、唐詩から用例を挙げながら、詩語としての「愚」の諸相を概観する。

一 「愚蒙」

『全唐詩』九百巻には、計三百七十四個の「愚」字の用例が見られる。

その大半は「愚蒙」「愚昧」など、原義の貶義で用いられている。

詩において、人を「愚」と呼ぶのは、一般的に、智能や学識の低さをいうものではなく、道理を悟らぬこと、人生を誤っていることを指していう場合が多い。

「愚」字は、しばしば詩人自身と価値観が異なる者に対して向けられる。

白居易の「凶宅」に、次のように歌う。

嗟嗟俗人心 嗟嗟(ああ) 俗人の心

甚矣其愚蒙 甚しいかな 其の愚蒙なる

但恐災將至 但だ災の将(まさ)に至らんとするを恐れ

不思禍所從 禍の従(よ)る所を思わず

権勢を誇り利禄を貪る「俗人」(高位高官)が、権勢・利禄こそが身を滅ぼす禍の元であるという道理を悟らないさまを「愚蒙」と呼んでいる。

また、李白の「古風」(其二十三)は、次のように歌う。

人生鳥過目 人生 鳥の目を過ぐるがごとし

胡乃自結束 胡(なん)ぞ乃ち自ずから結束するや

景公一何愚 景公 一に何ぞ愚なる

牛山淚相續 牛山 涙 相続(つ)ぐ

斉の景公が、かつて牛山に登り、人の命に限りあることを痛み悲しんだという行為を「愚」としている。

この詩の主旨は、儚い人生であるからこそ存分に楽しむべし、とする享楽主義的人生観を歌ったものであり、悲嘆の涙を流すなどは、愚の骨頂だというのである。

歴史上の人物の暴政や失策に対して「愚」という評価が向けられることも少なくない。

王翰の「飲馬長城窟行」に、

秦王築城何太愚 秦王 築城 何ぞ太(はなは)だ愚なる

天實亡秦非北胡 天 実(まこと)に秦を亡ぼすは 北胡に非ず

とあり、杜牧の「過驪山作」に、

黔首不愚爾益愚 黔首(けんしゅ)は愚ならず 爾(なんじ)益々愚なり

千里函關囚獨夫 千里 函関 独夫を囚(とら)う

とあるのは、いずれも、暴君始皇帝の愚昧を誹ったものである。

二 「愚直」

「愚」字は、他者に対してのみでなく、自分自身をいう第一人称の語としても、詩文の中で常用される。

「愚」の一字、または「愚生」「愚夫」「愚臣」「愚叟」などは、謙遜の自称として用いられ、「愚見」「愚意」「愚策」「愚志」なども、自分自身の言行をいう謙譲語である。

愚臣何以報 愚臣 何を以てか報いん

倚馬申微力 馬に倚(よ)りて 微力を申(の)ぶ

(崔融「西征軍行遇風」)

愚夫何所任 愚夫 何の任(た)うる所ぞ

多病感君深 多病 君に感ずること深し

(権徳輿「病中寓直代書題寄」)

これらは、いずれも相手(多くの場合、天子や上官)に対して自らを卑下して称するものであるが、詩において「愚」を自称する際は、必ずしもそうした単なる慣用的な謙譲語として用いられるわけではない。

高適「秋日作」に、

雲霄何處托 雲霄 何れの処にか托す

愚直有誰親 愚直 誰か親しむもの有らん

舉酒聊自勸 酒を挙げて 聊か自ら勧む

窮通信爾身 窮通 爾が身に信(まか)さん

とあるが、「愚直」は、「古の愚や直なり」(『論語』「陽貨」篇)を典拠とする詩語であり、詩人の剛直な気概を示すものである。

杜甫は、しばしば自らを「愚」と称しているが、それは、字面通りの自己卑下の称ではない場合が多い。

例えば、「上韋左相二十韻」は、次のように歌う。

才傑俱登用 才傑 俱に登用せられ

愚蒙但隱淪 愚蒙 但だ隠淪す

長卿多病久 長卿 多病 久しく

子夏索居頻 子夏 索居 頻(しき)りなり

自らを世間から隠れて沈淪する「愚蒙」としながらも、その一方で、消渇を患った長卿(司馬相如)や、離群索居した子夏(孔子の弟子)に、自らの境遇を重ね合わせて歌っている。

また、「自京赴奉先縣詠懷五百字」には、次のようにある。

杜陵有布衣 杜陵に布衣有り

老大意轉拙 老大にして 意は転(うた)た拙なり

許身一何愚 身に許すこと 一に何ぞ愚なる

竊比稷與契 窃(ひそ)かに比す 稷と契とに

世渡り下手な老いぼれの平民でありながら、愚かしくも自分を古の稷や契(共に舜帝の賢臣)に比している、と自らのことを歌っている。

そしてさらに、「發同谷縣」では、

賢有不黔突 賢にも突を黔(くろ)まざる有り

聖有不暖席 聖にも席を暖めざる有り

況我飢愚人 況んや 我 飢愚の人をや

焉能尚安宅 焉んぞ能く尚お宅に安んぜむ

とある。「黔突」と「暖席」は、つねに世のために奔走し、長く家に落ち着いていることがなかったという墨子と孔子の故事を引いたものである。

「飢愚の人」とまで呼んで自らを卑しめる反面、自分自身を古の聖賢と並べて歌っているのである。

政界での不遇の所以を自らの「愚直」な性癖に帰し、天下国家を事とする儒家的な使命感を以て「愚忠」を守り通した杜甫においては、「愚」という自虐的な響きの中に、心中に秘められた尊大なまでの自負心を看取することができる。

三 「賢愚」

「愚」と並列させて、または対偶の形で、反義の詩語として対照的に用いられるのが、「賢」と「智」である。

借問回心後 借問す 回心の後

賢愚去幾何 賢愚 去ること幾何ぞ

(劉長卿「贈普門上人」)

貴賤與賢愚 貴賤と賢愚と

古今同一軌 古今 同(とも)に軌を一にす

(聶夷中「住京寄同志」)

智士日千慮 智士 日々千慮し

愚夫唯四愁 愚夫 唯だ四愁するのみ

(孟郊「百憂」)

「賢者」と「愚者」は、相異なる存在として歌われるよりも、むしろ「貴賤」も「賢愚」も、畢竟、人間である限り同じ存在であるという視点で歌われることが多い。

杜甫「寄薛三郎中」に、

人生無賢愚 人生 賢愚無く

飄颻若埃塵 飄颻として埃塵の若し

自非得神仙 自ずから神仙を得るに非ざれば

誰免危其身 誰か其の身を危うくするを免れん

とあり、また白居易「對酒」に、

賢愚共零落 賢愚 共に零落し

貴賤同埋沒 貴賤 同に埋没す

東岱前後魂 東岱 前後の魂

北邙新舊骨 北邙 新旧の骨

とあるように、いつかは死んで滅び去る運命においては、「賢者」も「愚者」も、何ら異なる所のないものとして歌っている。

「賢愚」を歌った詩句は、白居易の作に多くの用例があるが、「賢者」と「愚者」に対する社会通念を顛倒させて歌うものがしばしば見られる。

「澗底松」は、次のように歌う。

貂蟬與牛衣 貂蝉と牛衣と

高下雖有殊 高下 殊なる有りと雖も

高者未必賢 高者 未だ必ずしも賢ならず

下者未必愚 下者 未だ必ずしも愚ならず

とあり、「高」(貴)と「下」(賤)が、それぞれ「賢」と「愚」につねに結びつくわけではないとする。

また、「感所見」には、次のようにある。

巧者焦勞智者愁 巧者は焦労し 智者は愁う

愚翁何喜復何憂 愚翁は何をか喜び 復た何をか憂う

莫嫌山木無人用 嫌う莫(なか)れ 山木の人の用うる無きを

大勝籠禽不自由 大いに籠禽の自由ならざるに勝(まさ)る

「巧者」「智者」に対する世俗の価値観を否定し、泰然自若とした「愚者」を肯定的に歌うものである。

こうした道家流の逆説的な物言いの中に、白居易独自の達観した人生哲学を窺い見ることができる。

四 「佯愚」

「愚」字を以て処世観を歌う思索的な詩の中では、『論語』「公冶長」篇に見える甯武子の「佯愚」がしばしば典故として用いられる。

甯武子は、「佯愚」すなわち「愚」を装うことによる明哲保身の処世態度で知られる。

白居易「放言」(其一)は、次のように歌う。

朝眞暮僞何人辨 朝真暮偽 何人か弁ぜん

古往今來底事無 古往今来 底事(なにごと)か無からん

但愛臧生能詐聖 但だ愛す 臧生が能く聖を詐るを

可知甯子解佯愚 知るべし 甯子が解(よ)く愚を佯るを

魯の大夫臧文仲は「知者」とされていた人物であるが、分をわきまえない一面があり、『論語』の中では、孔子が「何如(いかん)ぞ其れ知ならんや」(「公冶長」篇)と非難している。

臧文仲は、いわば「聖」を飾る偽の「知者」であり、「愚」を装う甯武子こそが真の「知者」であると歌う。

このほか、張九齢「登荊州城樓」に、

直似王陵戇 直なること 王陵の戇に似て

非如甯武愚 甯武の愚に如(し)くこと非ず

とあり、直言を好んで高祖劉邦から「戇」(馬鹿正直)の評を得た王陵と比され、またさらに、

醺醺若借嵇康懶 醺醺として 嵇康の懶を借るが若く

兀兀仍添甯武愚 兀兀として 仍お甯武の愚に添う

(杜牧「歙州盧中丞見惠名醞」)

孰謂原思病 孰か謂う 原思の病は

非關甯武愚 甯武の愚に関わること非ずと

(権徳輿「奉和許閣老酬淮南崔十七端公見寄」)

已似馮唐老 已に馮唐の老に似て

方知武子愚 方(はじ)めて知る 武子の愚を

(呉融「寄貫休」)

とあるように、嵇康の「懶」、原憲の「病」、馮唐の「老」などと並べられている。

このように、甯武子の「愚」は、特定の史実や逸話によって形作られた伝統的人物形象の一つを示す詩語として歌われている。

五 「愚谷」

前稿(「愚の系譜(其の一)」)で述べたように、『説苑』「政理」篇に見える故事を典拠として、「愚公」は、隠者、「愚谷」は、隠棲の地をいう詩語となる。

「愚公」は、世を避けながらも時の政治を辛辣に諷諫する隠者である。

王維は、「愚公谷」(其三)で、次のように歌う。

借問愚公谷 借問す 愚公谷

與君聊一尋 君と与(とも)に聊か一たび尋ねん

不尋翻到谷 尋ねずんば 翻(かえ)って谷に到る

此谷不離心 此の谷 心を離れず

また、杜甫は「贈比部蕭郎中十兄」で、次のように歌う。

中散山陽鍛 中散 山陽の鍛

愚公野谷邨 愚公 野谷の邨

寧紆長者轍 寧(なん)ぞ長者の轍を紆(めぐ)らさむ

歸老任乾坤 帰老し 乾坤に任さん

「愚公」「愚谷」は、必ずしも『説苑』の故事の諷喩性を踏襲するものではない。

どちらも、栄達を断念したり、俗塵を避けたりして、俗世から身を退くことを歌う際の常套的な詩語として広く用いられるが、韜晦と孤高を象徴的に示す「愚」字が自ずと高遠な気分を醸し出し、詩的イメージに厚みを与えている。

六 「愚渓」

「愚」字に対してとりわけ強い思い入れを示した詩人が、柳宗元である。

「八愚詩」に冠した「愚溪詩序」は、全篇五百数十字の中で、「愚」字を二十七個用いて、集中的に「愚」を語っている。

まず、「愚渓」の命名の由来について、次のように記している。

余は愚を以て罪に触れ、瀟水の上(ほとり)に謫せらる。(中略)

古に愚公谷有り。今予は是の渓に家し、而して名能く定まる莫し。土の居る者、猶お齗齗然(ぎんぎんぜん)として、以て更(あらた)めざるべからざるなり、故に之を更めて愚渓と為す。

続いて、「愚」字を以て景物を名付けた所以について、

夫れ水は、智者の楽しみなり。今是の渓独り愚に辱めらるるは、何ぞや。

蓋し其の流れ甚だ下(ひく)くして、以て灌溉すべからず、又峻急にして坻石多く、大舟入るべからざるなり。幽邃浅狭にして、蛟竜も雲雨を興す能わざるを屑(いさぎよし)とせず。

以て世を利する無くして、適(まさ)に余に類す。然らば則ち辱めて之を愚とすると雖も可なり。

と述べて、荘子の「無用の用」に基づいた議論を展開する。

さらに、甯武子と顔回に言及し、次のように語る。

甯武子は邦に道無ければ則ち愚なり、智にして愚と為る者なり。顏子は終日違わざること愚の如し、睿にして愚と為る者なり。皆真の愚と為すを得ず。

今余は有道に遭いて理に違い事に悖(もと)る、故に凡そ愚為る者、我に若(し)くは莫きなり。

甯武子や顔回は、真の「愚」にあらず、我こそは天下一の「愚」なり、と自虐的な響きの言を吐く。

「愚溪詩序」は、政争に敗れた柳宗元が、邵州の刺史に左遷され、さらに永州の司馬に貶謫された後に著されたものである。

絶望的な境遇に置かれながらも不屈の精神を保ち続けたとされる彼の生き方を考え合わせると、柳宗元における「愚」の自称は、謙遜や自嘲自卑の語ではない。

表面的には、自らの「愚拙」が禍を招いたとするものの、内心では、自分に非はないという矜持を抱いていたに違いない。

しかしながら、また、そうした思いを抱きながらも、さらなる迫害を免れるためには「愚」を以て韜晦せざるをえない、という鬱屈した胸懐であったことが推察される。

おわりに

「愚」は、その原義が貶義であるがゆえに、これが一旦褒義に転換されると、ことさら強い自己主張を伴う概念となる。

詩人が、自らを「愚」と呼ぶのは、表面上は、謙遜や自己卑下であっても、内心では、そう認めているわけではない。

そもそも、中国古代の詩人で、自分を愚かと思ってる者は、誰一人としていない。

詩人は、ほとんどの場合、職業は役人であり、中には、朝廷の高位高官も含まれる。彼らは、高度な学識と詩文の才を求められる科挙の難関をくぐり抜けてきた知識人である。当時、知識人は、知識人であるというだけで、超エリートであり、「愚」は、最も彼らに似つかわしくない文字なのである。

にもかかわらず、詩人たちは「愚」を自任し、時に自負を込めて「愚」を歌った。それは、「狂」や「痴」と同様に、貶義の概念に自らの哲学と処世態度を託した中国古代の文人精神の表象にほかならない。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?