三陸の春の味覚の海藻「あかはた」で「もち」を作る。そして「ベーコン味」なのか確かめる

北三陸の港町では、春の味覚として「あかはた」が親しまれている。八戸市の沿岸部では「あかっぱ」とも呼ばれるこれは魚のアカハタではなく、和名をアカバギンナンソウという北太平洋に生える海藻の一種のことだ。

「あかはた」という呼び名こそ用いられないものの、北海道でも稚内市を中心とした宗谷地方では「仏の耳」や「耳こ」、「銀杏草」などと呼ばれ、味噌汁の具材などとして親しまれている。

味の良さは食用となる海藻の中でも

かなり上位の部類に入ると思っている。

食用以外では加熱すると粘りが出ることから

かつては漆喰などにも用いられていたらしい

柔らかく特有の旨味がありとても美味い海藻なのだが、青森県の八戸市や岩手県の洋野町にかけての地域では味噌汁の具材などは勿論のこと、少し変わった調理法が定番となっている。

その名はあかはたもち。加熱したあかはたを固め、切って酢味噌などをつけて食べる料理だ。

こう書くと日本海側で広く食べられているエゴノリを煮溶かして固めたえごねりやおきゅうとと呼ばれる料理 (もちろん北東北の日本海側でも食べる文化があり、青森県の日本海側沿岸ではえご天、秋田の方では単にえごと呼ばれる)や、さらに一般的なテングサから作るところてんを想像される方が多いだろう。

しかしあかはたもちは煮汁を使うのではなく、新鮮なあかはたそのものを細かくしてから冷やし固める料理である。

当然ながらところてんやえごねりなどよりも海藻自体の味が強く出る。また、生のあかはたを使う必要があるらしく、あかはたが取れる1月から6月ごろにかけてしか作れない料理だ。(もっとも、あかはたもちに加工さえしてしまえば冷凍できるので八戸のスーパーなどでは割とよく見かける)

また、以前記事にした岩手県奥州市周辺のくるみ豆腐のように精進料理の1皿として春彼岸の時期に食卓に並ぶこともあるようだ。

現在は特に八戸市周辺などで1月の終わり頃から初夏にかけてスーパーや産直などで見かける。

それこそ館鼻岸壁朝市などでも手作りのものを売っている店舗を見た記憶がある。

何気に作ったことはなかったので、試しに作ってみることにした。

まずは買ってきたあかはたを蒸す。

蒸し時間についてはレシピごとに大きく差があり、15分程度でいいという人もいれば1時間ほど蒸すという人もいる。

今回はまずは15分ほど蒸した。

布巾を敷かないとくっつくので注意だ。

あかはたは火が通ると緑色になる。

なお今回のものは綺麗に選別されていたが

他の海藻や根元の硬い部分が入っていることもあるらしく

その場合は最初に取り除く必要がある

加熱して柔らかくなったあかはたを砕く。この砕き方は千差万別で、すり鉢を使って滑らかに潰す人もいれば包丁で刻む人もいる。そしてヘラで潰すに留める人もいる。

今回はヘラで潰したのだが、15分蒸した程度かつすぐに冷めてしまうような量ではヘラで潰しても滑らかに固まる前の段階で固まってしまった。

無残に固まってしまったあかはた

この状態で再度10分ほど蒸して加熱して軽くヘラで再び潰したところ、あかはたもちらしいビジュアルになったのでこの状態でラップで包み冷やし固めた。

それなりの量で作らないとすぐに冷めて固まってしまうので、蒸し時間を15分程度に止めるならすり鉢で潰したり包丁で刻むなどの手段で破砕した方が良さそうだ。

加熱しすぎるのもそれはそれで風味や食感が飛びそうなので避けたかったのだが、この辺りに作り手の個性が出る料理であろうことがわかる。

八戸市周辺のあかはたもちは表面に模様をつけるため

ゴザを敷いた器の上で冷やし固められているのを

よく見かける

こんにゃくのような弾力があるが脆い

今回はサイズも小さかったので賽の目切りにした

あかはたもちは完璧に煮えた牛すじのようにプリプリとした弾力がありつつ、ヘラで潰すに留めたおかげであかはた自体のコリコリとした弾力も楽しめる。やはりすり鉢なので潰すよりも、包丁で叩いたりヘラで潰したりして海藻の粒がある程度残ったほうが食感が豊かになって自分は好みだ。何もつけずとも程よい塩気と海苔にも似た深い旨みが残り、なんなら酢味噌なしでも十分に美味い。

今回作ったものが初めて口にしたあかはたもちなのだが、想像以上にかなり好みの味だ。事前に好き嫌いが分かれる味という評価を聞いて身構えていたが、少なくとも今回のように出回りたての新鮮な新芽を使い、かつ冷凍などせずにできたてのもの食べた感想としては唯一無二の食感こそながら、少なくとも海藻食に抵抗のない日本人相手であればそれなりに万人受けする気の利いた小鉢だと思う。

味噌汁に入れたりさっと茹でるだけでも十二分に美味いあかはたにわざわざ手間をかける理由が食べてみるまで不明瞭であったが、口にすれば納得する味わいだ。

さて、話をここで終えても良いのだが、近年ダルスとして販売されている海藻の別名としてあかはたの名が使用されている。

説明ではカナダやアイルランドなどでも食用にされている海藻の一種と説明されている。実際にあの辺りの地域ではダルスと呼ばれる海藻の一種を食用にする文化が古くからあり「赤毛のアン」にも登場した記憶がある。

しかしかたや北太平洋、かたや北大西洋の海藻。果たして本当に同種なのか……というかそもそも、見た目からしてあまり似てない。

確かに色は似ているかもしれないが、明らかに厚みが違う (ダルスの方がはるかに肉厚)上に枝分かれしたコンブのように直線上に長く伸びるダルスとサンゴのように四方八方に丸い葉を伸ばすあかはた。

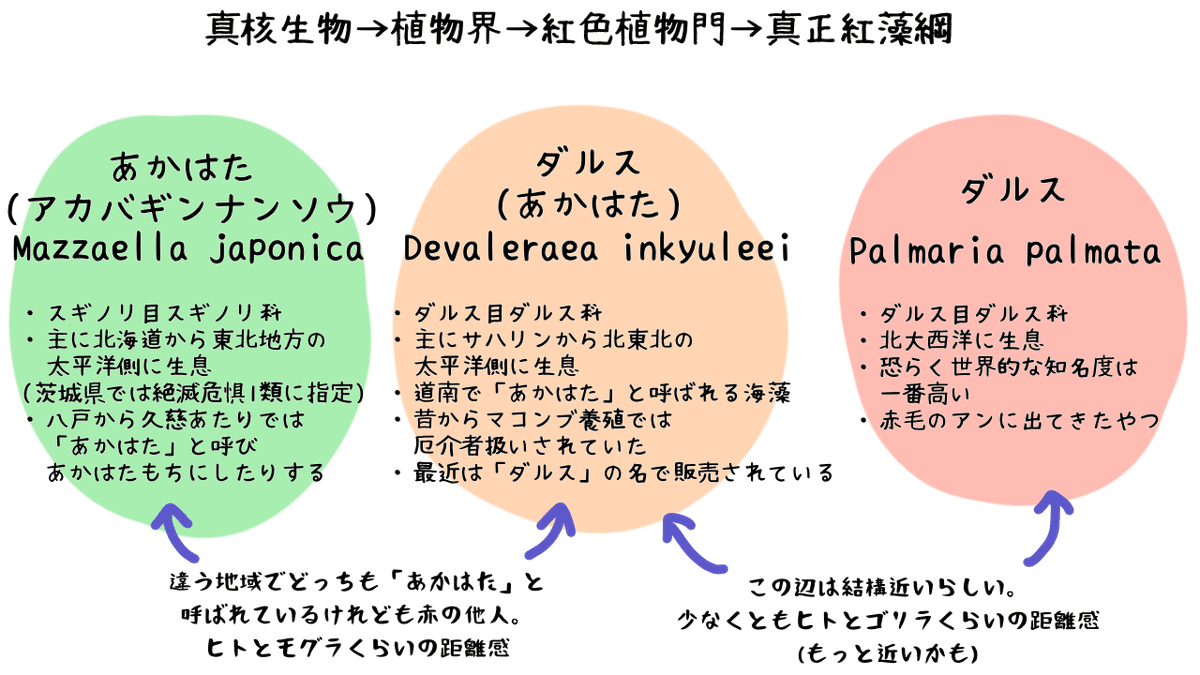

絶対に別種だろうと調べた所、案の定全く別の種類の生物ながらもだいぶややこしい状況であることが判明した。

まず前提として、生物の分類はドメイン→界→門→網→目→科→属→種の順で振り分けられている。 (さらに細かい分類もあるが割愛)

門から上は省略するとして、他の身近な生物で言うと例えば

【ウマ】

哺乳綱→奇蹄目→ウマ科→ウマ属→ウマ

【ニワトリ】

鳥綱→キジ目→キジ科→ヤケイ属→ニワトリ

【ヒト】

哺乳綱→霊長目→ヒト科→ヒト属→ヒト

といった具合である。

まずあかはたもちなどにつかうあかはたことアカバギンナンソウの学名はMazzaella japonica。スギノリ目スギノリ科に分類される紅藻の一種だ。

そしてカナダやアイルランドで古くから食用にされているダルスの学名はPalmaria palmata。分類上もダルス目ダルス科とされており、前述の通り北大西洋に生息している紅藻の一種だ。

そして問題の北海道の函館などの道南で採取・販売されており、函館などではあかはたの名で古くから呼ばれてきた紅藻。こちらも一般的にダルスと呼ばれており、どうやら当地では冬季になるとマコンブ養殖の際に発生して厄介者扱いされてきたのが、近年になって食用としての価値が見出されたのだという。

この紅藻には学名としてDevaleraea inkyuleeiが付けられている。一般的に日本国内ではどちらもダルスの名前で呼ばれているのだが、北太平洋と北大西洋のダルスは種としては別種であるとされている。健康食品としてのダルスが一般的らしい海外の製品を見ると、確かにパシフィックダルスまたはアトランティックダルスと大きく書かれているものや販売サイトで学名まで書かれているも見受けられる。

なお属の分類については記事を書いている人間が勉強不足で理解しきれていなかったのだが、少なくともこの2種はダルス目ダルス科までは一致していることは確からしく、それなりに近い種であるようだ。

そしてダルスの仲間については、種としては上述の2種とは近縁ながらながらまた別の種について「多めの油で揚げ焼きにするとベーコンのような味になる」と発表されて少し話題になった。

少なくとも北東北でいうあかはたとこれらのダルスはほぼ無関係なのだが、それを知らずにアカバギンナンソウ=ダルスだと思い込んだ状態で無謀にも多めの油で揚げ焼きにして食べてみた。

写真がブレッブレである

まあ当然絶対にベーコンではない味だったのだが、それはそれとして非常に美味かった。

目をつぶって食べてもベーコンと間違える人はまずいないと思うが、仮にホテルの朝食でベーコンと焼きあかはたが選べるとしたら、6〜7割くらいの確率でこちらを選ぶと思う程度には美味い。

味噌汁に入れる分として取っておいた分も焼いて食べた。

油で加熱されてきゅっと縮んだあかはたは、肉に近い噛みごたえと、言われればなんとなく肉っぽくも思わなくもない旨みと後味がある。

一般的に食用として利用される海藻の中にはコンブやワカメ、アカモクなどが含まれる褐藻と、海苔として利用されるスサビノリやテングサなどが含まれる紅藻があり、前述した通りアカモクやダルスは紅藻に含まれる。

海苔には肉や魚に多く含まれているアミノ酸の一種であるイノシン酸も含まれているらしく、あかはたにもそれなりの量のイノシン酸が含まれているのではないだろうか。

ベーコン味というのは流石にオーバーな気もするが、確かに肉に似た風味を楽しめる海藻というのも眉唾物ではないかもしれないと思うほどであった。

少なくともあかはたの食べ方の1つとして、多めの油で炒めて食べるというのはかなりアリだと思った。

パリパリとみっちりの2つの食感が楽しめる。

油はねが激しいので蓋をして焼こう

と、新たな食べ方を見つけたところなのだが、近年の海水温上昇の影響を受けてかあかはたは数を減らしつつあるらしい。

夏になって水温が上がってくると枯れ、水温が下がると再び生えてくるというサイクルをとっているあかはたが高水温に弱いのは想像に難くないが、体感としても年々売られているあかはたの値は上がっている。

この味が幻のものとならないことを、切に願うばかりだ。