手に負えない本たち

以前、本棚の記憶という記事の中で、本の整理をするときは覚悟をもって本の背表紙たちと向き合うと述べましたが、今まさに一冊の背表紙と向き合っている最中で、なぜ自分はこの本と向き合うことになったのか、ひいてはこれまでどんな本と向き合ってきたのか、その傾向を自己分析してみたいと思います。

はじめに

タイトルにある「手に負えない」についてですが、ここでいう「手に負えない」には「処遇に迷う」のニュアンスを込めています。

では、どのような場合に手に負えない本になるのか、今まさに向き合っている本からみてみましょう。

手に負えない本と”本の帯”

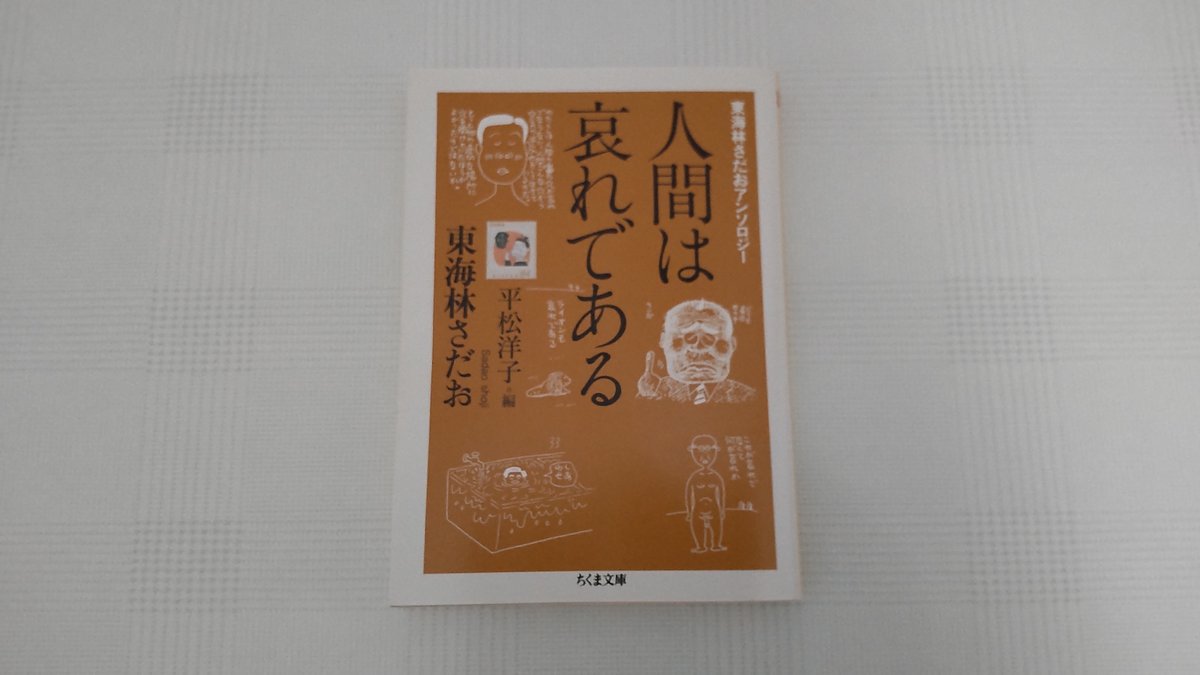

今まさに手に負えない本となっているのは、平松洋子編/東海林さだおアンソロジー『人間は哀れである』です。

東海林さんの本は中学生の時に図書館から借りて一度だけ読んで笑って以来で、「たまご」と「世界旅行」がキーワードとして記憶に残っています。

そして、下に写真でアップした本が現在手に負えず悶々としている1冊(文庫本)です。

2021年12月10日第1刷発行の新刊を、同じ年の同じ月に購入しました。

下記”本の帯”のキャッチコピーに吸い寄せられてのお買い上げです。

何をやっても可笑しいね、女も男も

「ま、いっか」を哲学する

最高の読み手が贈る東海林さだお決定版!

ちなみに、なぜ購入時の文庫本についていた帯のキャッチコピーを覚えているのかというと、私が未だにその帯を本につけたままであるからで、アップ用の写真撮影では敢えて水色の帯を取り外しました。

といって、私は”本の帯”を取っておく派ではありません。本棚に入っている本は一律、”本の帯”フリー(本の帯なし)です。

では、なぜこの本の帯が残っているのか?

――それは、ひとえにこの本が「手に負えない」からです。

手に負えない本は、普段、帯をつけたままの状態でテレビラックに並び、晴れて?本棚へ移行する証に帯が外されますが、私はこれを「本棚入り」と称しています。ただし、これには例外があり、これがちょっと自慢めいた話になるため、文末に※余談で別記します。(取り消し線の理由は、あとがきで説明します)。

手に負えなくなった理由の深層

私の本棚に入るには内容が重すぎること。

――それが、この本が私の手に負えなくなった理由です。

東海林さんの著書を読んだことがある方なら誰しも「東海林さんの本が?」と思われるでしょうが、選りすぐられたエッセイの中に一つだけ、どうしてもNGなものがあり、それが尾を引いて手に負えなくなりました。

そのタイトルを記すのも躊躇いますが、タイトルは『明るい自殺』です。

そのためには、これから様々な対策が講じられなければならない。

まず自殺という言葉を改めなければならない。少なくとも”殺”という字を取り去ることが必要だ。

東海林さん、文中でそう仰っていながら何故にそのタイトルなのですか?

――心の奥からの私の声です。

しかしながら、手に負えなくなった理由の深層は単にタイトル名云々の問題だけではありません。

『人間は哀れである』の編者、平松洋子さんは”編者あとがき”にて、こう述べています。

・そもそも明るい自殺というフレーズにぎょっとさせられる。自殺は暗く悲しいもの、口に出すのも憚られるもの、そういう認識でしょう、普通は。

・眉を顰めるのは当然のなりゆきだと思う。しかし、東海林さんはみじんも揺らがない。世間では救いようがないとされる悲しい行為を、大胆にも日の当たる方向へ引っ張り出そうと試みる。

・「介護というのは、一人の人生のために、もう一人の人生のほとんど全てを犠牲にすることである」こういうことをはっきり書くのは東海林さんだけである。

・そして、人前では口にしにくい本音を正面から肯定され、ほっと安堵のため息さえもらすのだ。かくして、読者は東海林さんと固い握手を交わす。

かくして、読者は東海林さんと固い握手を交わす?

――私は握手、交わせないかもしれない。

これが、この本が手に負えなくなった理由の深層。この本が本棚入りできない理由です。

同じ高齢化社会に向けての憂いならば、同じく『人間は哀れである』に収録されている『58歳の告白』の方が断然に私の好みです。

これからの世の中では、”勾配に敏感”は貴重な才能となる。

老齢化社会は車椅子社会の到来を意味する。

行政はその対策を迫られるようになる。

当然「勾配感知士」という資格がクローズアップされてくるにちがいない。

そのときに備えて、わたしはいまから勾配感知の才能をさらにみがいていきたいと考えている。

『明るい自殺』は2004年、『58歳の告白』は2003年の発行。

1年の間に何かがあったのかな?

前者の方でも、東海林節があるにはあるものの、明らかに他の作品とは一線を画す生々しさが随所にあって――。

そこだけは、今は譲歩できそうになく……。

では、どうする?

話がずいぶんと白熱した感がありますが、そこに私の傾向があります。

つまり、私にとって生々しいか否か。

――そこが問題だったのです。

自分の本棚に生ものを入れたくない。

――それが答えだったのです。

かつて、本棚入りしたものの手に負えなくなり手放した本の中に、戦場カメラマンとして知られるロバート・キャパの『ちょっとピンぼけ』という一冊があります。第二次大戦の戦場を中心に、自身の恋愛観についても語っている貴重な手記だったのですが、表紙の写真からしてすでに戦場で……。

写真に比べて希少であろう彼の文章をとるか、一緒に収録されている最前線の写真に目を瞑るか、悩んだ末に手放しました。

下記は、本を手放す時に例のごとく青い手帳にメモしたロバート・キャパの言葉です。

「私は、ひげを剃りながら、報道写真家でありながら同時に、優しい心を失わないでいることの難しさについて自問自答してみた」

ということは、今まさに手に負えない最中の『人間は哀れである』においても、お得意のメモを残して手放せばいいのではないか?という見解もありますが、これがどうにもこうにも、東海林さだおアンソロジーとあるだけに珠玉の文章がてんこ盛りで手帳に収まる量ではありません。

そのうえ、『小さな幸せ』や『往生際』をはじめ、またいつか読み返したくなる作品が盛りだくさんのラインナップなのです。

それゆえに、購入してから1年と6ヶ月を過ぎてもなお本棚入りすることなく現在にいたるのですが、このままテレビラックに殿堂入り……なんてことも無きにしもあらずで――。今もなお、答えが出せないままでいます。

あとがき

記事の起承転結の「結」部分が当初の予定とガラリと変わってしまうことが私には多々あります。最近の記事で言えば目から鱗のカレンダーなどがその代表です。そして、今まではそれでも「終わりよければ全てよし」でありましたが、今回ばかりはそうもいかず、この記事は「今もなお、答えが出せないままでいます」で終わりとしました。

ここはここで終わりとし、続きは新たに書き始めたくなったからです。

タイトルはもう既に決まっていて、ずばり、『もう一つの理由』です。

なお、記事内、取り消し線をした「ただし、これには例外があり、これがちょっと自慢めいた話になるため、文末に※余談で別記します」の部分については、この記事に合わないことに途中で気がつき、かといって削除したくはなく、このような処置としました。

取り消した部分は次回の記事で再登場しますので、その際に「なるほどな」と思っていただけたら幸いです。