#82 授業で大切にしたいこと一覧(2025年1月14日の考え)

先日、いつも参加させていただいている、朝の学習会で色々な地域の先生方と「授業」について話しました。

話していると、ちょうど今、考えていることとも重なる部分があったり、自分の授業を振り返るよいきっかけになりました。

そこで自分が今「授業で大切にしたいこと」を

一度整理しておこうと思いました。

現在の考えなので、きっと数か月後には、新しい項目が増えたり、いらないものが整理されたりするのだと思いますが

読んで、何か共感していただける部分があればうれしいですし、「これは違う」と思えば、別の授業の視点を見つけていくためのきっかけとしてご活用いただければ幸いです。

「授業で大切にしたいこと・意識したいこと」(2025年1月14日現在)

・個別、一斉のように授業は単純に二つに分けられるものではない。(一つの授業にいろいろな要素が入っている。)

・授業は、授業者、クラスの子ども、その日のコンディション、教科の特性によって変わっていく。

・クラスの子と教師である自分にしかできない学びをもっと自覚化していく必要がある。

・その日のその状況に応じて、子どもたちの力を引き出すように学びを調整していくことが教師の役割ではないか。

・0から子どもが「問い」や「課題」を生み出すことは理想的である。しかし状況に応じて教師がテーマを与えることも必要ではないか。

・どれくらい、子どもに指示や説明をしていくか、教師の匙加減が重要。(子どもの力を引き出すギリギリの提示を見極める。)

・教師の「出」は子どもの実態や、学習内容によって加減が変わってくる。子どもの実態の一歩先をイメージさせるような声掛け、働きかけをしていきたい。

・教科の見方・考え方→これは視点。 分類、比較、統合など→これは思考(頭の使い方)だと捉えている。

この二つは重なる部分もあるが、違うものだと捉えている。授業ではこれらを同時に働かせるように、両方を鍛える必要がある。

・「学び」が生まれる瞬間を見逃さない。自然な文脈の中ではっとする気づきが生まれている。それを授業者が見逃してしまうことがある。

・問いには、「こちらが仕掛けるもの」と「子どもの文脈で生まれるもの」がある。

・学びには大喜利と、なぞかけの要素がある。一つのテーマを多面的・多角的に解釈していくのが「大喜利」、学習のテーマと子どもの日常や、何気ないつぶやきとの関連を見つけるのが「なぞかけ」と考えられる。

・学びの文脈は「連想ゲーム」の要素がある、子どもとの会話のキャッチボールの中で自然と生まれてくることもある。

・子どもが知識を欲しているタイミングがある。その時は、教師の文脈よりも子どものものに合わせる。

・大人自身が学ぶこと自体を楽しめているか時々振り返る。

・授業で扱うことは子どものきっかけでしかない。大切なのは、授業が終わっても子どもが自分で学び続けたいと思うか。

・授業で出た意見を一般化させ、決まりを見つけることに面白さがある。

・一方的に教えること、聞くことよりも、子どもどうしや教師、双方的にその場で生まれるものの方が段違いに面白い。

・学んでいることのイメージが描けること、構造的に理解できることが大切である。教師がまずそれができていないと、子どもにそれを伝えることはできない。

・構造的な理解とは「今までのつくり方との違い」「設定」「違い」が分かるということ。

・ただの言葉や手順の暗記をさせてはいけない。その言葉とセットで、頭の中で「イメージ」ができているか。

・「テーマ」「設定」「表現」を授業の要素に入れてみると授業が深くなる。

・「見通し」「自己調整」「メタ認知」といっても、結局今までの学び方を理解していないとわからない。

・思考ツールは自分の頭の中でイメージできていない形はおそらく使いこなせていない。逆に言えば、一般的に紹介されていない「独自の思考の型」も存在する。

・考えさせるために教師が出るタイミングは導入、中盤、終末か? 深まり具合によって異なる。

・授業の流れを決めるのはよくないが、話題、課題→考える要素の提供→みんなで広げる可能性の模索→考えの方のジャンルの分類→決まりの発見→一般化身近なものへの応用 の流れは面白いと感じる。

・どんなに計画しても授業は、子どもを見ながらその場で考えたもの積み重ねていくものでしかない。

・「○○して○○して・・・・する」という「授業の手順」を覚えるよりも、「今ある教材、今ある状況をどのように生かしながら授業を創るか」を考える方が大切な気がしている。

・とにかくその場あるもの、子どもの実態すべてが、学びにつながるように次の手を講じていく。それを積みねていく。疲れるかもしれないけどこれが大切ではないか。

・子どもが言った些細なことに対しても「あなたの言ったことにはこんなにすごい学びの要素があるんだよ」と自信をもたせてあげられるような、学びの意味づけ、価値づけができる教師になりたい。

・こちらが決めていたものを話したり活動したりするより、何をやったらいいかわからない、ギリギリの状況の方が新しいアイディアが生まれる。

「私(考える順序)が授業で大切にしたいこと」

長い文章にお付き合いいただきありがとうございます。

「いやいや、授業ってこれだけじゃないでしょ。これってあなた個人の授業の視点でしょ?」と感じられたと思います。

全くその通りだと思います。

私も、数か月後に、この列挙された項目を見て「うーんこれは違うんじゃないかな」と感じるのだと思います。

しかし「あ、こうなのかも」→「いやなんか違う」これを繰り返していくことに意味があると思っています。

授業に正解はないので、「ああでもないこうでもない」と、職場の人と話しながら、そのうちまた新しい考え方が見つかったり、整理されたりと、新しいものが生まれていくのだと思います。

このように色々な人と話すことで、明確に言語化できたり、わからなくなったり、新しい視点をもらったり、ストンと落ちたり、また考えようと思ったり…

結局、自分が今やっているような「考える」営みを、子どもたちにも「授業」を通して学んでもらいたいのだと思います。

先週の授業の中で、意識していたこともまとめておこうと思います。

(実際の授業の文脈もセットで記録しておいた方が、あとで思い出すこともあると思ったので紹介します。読み飛ばしても大丈夫です。)

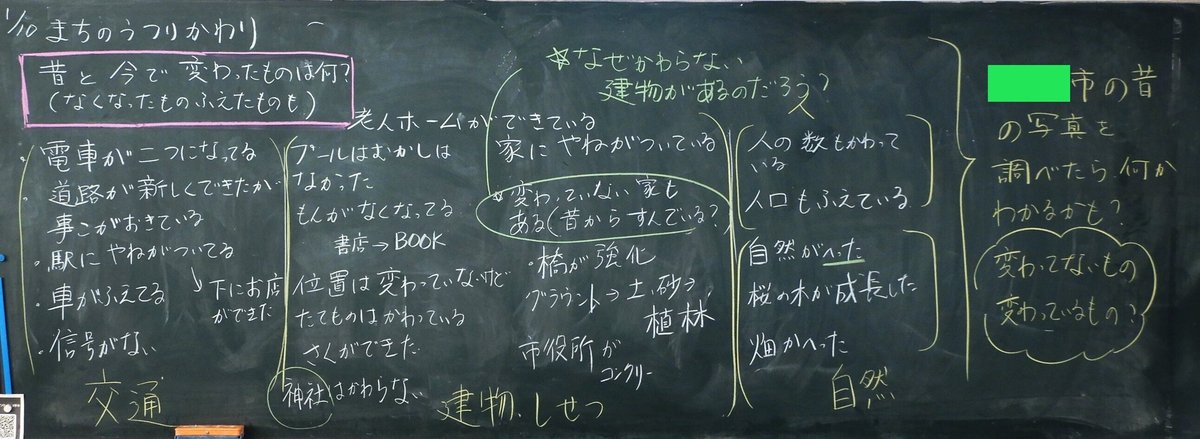

3年生 社会科「昔と今のまちのうつりかわり」(〇は私の心の声です。)

〇今日の社会、何をやるかをきちんと決めていなかったな。昔のまちのくらしがどのように変化してきたかの授業だったな。

〇今日の子どもにとって、自然な質問は何だろう?

〇どういう課題、どういう聞き方なら子どもは答えられるのかな。

〇教育出版の社会の教科書は8ページと128ページが同じ構図のまちのイラストが描かれていて、今と昔が比較できるようになっていたな。

とりあえずこの絵の「すごさ」に気付かせたいな…

〇クイズっぽく尋ねてみようかな。

T「教科書の128ページのイラストにはすごい秘密があるんだけどわかる?」

C「何だろう、家が細かく描かれている。ここにも人が描かれている?」

〇うん、まだ今と昔のイラストが比較できることに気づいていないな。少しヒントを出そう。

T「じゃあヒントを出すね。『教科書を最初から読んでみよう。』何か気づいた人は教えてね。」

C「あー!このページと前のページが同じまちの今と昔の絵になっている!」

T「そうだねー。じゃあ今日はこのイラストを見ながら、給食の5人グループでまちの変わっている所、変わっていないところを見つけてみようか」

〇イラストに注目しているな。みんなで同じ資料見ながら話し合っているな。

〇どれくらいのことに気付けるかな。何かつぶやいていたら、後で発表してもらおうかな。いや、そのまま聞こえてきたことを黒板に書いていこうかな…

〇道路のこと、建物のこと、・・・あと人間について話しているな。

〇とりあえず、カテゴリーは「建物・施設」「人」「自然」くらいに頭の中で分けておくか。

〇子どもが発表したものをこの3つくらいに大まかに分けながら黒板に書いておこう。

〇ほかの分類が途中出てくるかもしれないから、黒板の右側は空けておくか。

T「どんなことが変わっていると気づいた?」

C「線路!道路!電車」

T「なるほどね」(〇これは「交通機関」という新しいジャンルにしておこう。)

C「家が二階建てになっている、柵ができている、昔は屋根が瓦になっている。」

C「この真ん中の建物は、形が全然変わっていないよ。あと神社も変わっていない。」

〇これは「建物・施設」とかのジャンルにしておこう。

C「車や電車が増えたけれども、事故も増えている。ほら警察が来ている。」

C「人口も増えているけれども、木が減っているから、二酸化炭素が増えていると思う。」

〇なるほど、未来になる程便利になるばかりではない、という別の視点からの意見も出てきたな。

〇一度出てきた意見をまとめるのと、次の問題提起として、なぜ形が変わらない建物があるかを突っ込んで聞いてみよう。

T「いろんな意見が出たね。みんなの意見をまとめると、昔より今の方が、いろんなものがたくさんできて、生活も便利になっているように見えるけど、いいことばかりじゃないという事も分かってきたね。」

T「ところで、さっき○○さんが言っていた、形が変わっていない家がや建物がいくつかあるって言っていたけど、それはなんでだろう?」

C「えー。昔からこのまちに住んでいる人がいて、その人が、子どもや孫に代々家を受け継いでいったからなんじゃないの?」

C「あと、神社とかは勝手に、電気つけたり、形を変えたりしたら、神様の家だし、バチが当たっちゃうでしょ。」

〇なるほど子どもたちなりに、変わっていくものと変わらないものの違いについて考えているな。

〇よし、今度は教科書ではなくて、「自分たちのまち」で変わっていない建物や景色がないか考えさせてみよう。

T「なるほど、変わらない建物があるっているのはきっとそういう理由があるからなんだね。じゃあ今度はみんなが住んでいる○○市にもそういう場所がないか考えてみようよ。」

C「☆☆神社とかはきっと昔からあると思うよ。お父さんも子どもの時にお祭りに行ったって言っていたし。」

〇パソコンを使って、「昔の○○市」と画像検索すれば、きっといろいろな昔の写真がでてくるよな。よし、残り15分はパソコンを使って、自分たちの住んでいるまちの昔の景色を調べていこう。

T「じゃあ、今から残りの時間はパソコンを使って○○市の昔の様子をしらべて、みんなで写真を共有する時間にしよう。」

・・・・この後は各グループで調べ学習の時間にしました。

このように教師は誰でも、授業の中でもいろんなことをきっと考えているのだと思います。

クラスの状況を見ながら、子どもたちを見ながら、そして自分の大切にしているものを意識しながら、一人ひとりの先生がクラスの子どもたちと授業をつくっているのだと思います。

「自分が授業で大切にしていくもの」はこれからもきっと変わっていくと思いますが、自分や子どもたちにとって「楽しかった」と思える授業、「新しい発見」ができる授業をしていきたいと思っています。

これからもnoteを通して、授業について気づいたことを紹介していきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今回みんなのフォトギャラリーかkyokujitsu256さんの松江城前の堀川の写真を使わせていただきました。自分の好きな思い出の景色です。