悦贔屓蝦夷押領①~義経伝説を描く蔦屋重三郎の黄表紙出版

日本が世界に誇る文化の一つにマンガがある。

マンガを日本に広めたのは手塚治虫(1928~1989)であり、手塚のマンガが世に広まったのは、江戸時代に、絵と文が一体となった草双紙と呼ばれる小冊子があって広く読まれていたので、日本人に抵抗なく読まれた。そう言っても過言ではないだろう。

草双紙は、地の文と絵があり、絵にはセリフも書かれている。

子ども向けのマンガから、大人が読む劇画が生まれたように、子ども向けの草双紙から、大人向けの黄表紙が生まれた。黄表紙を生んだのが、本作品の作者恋川春町(1744~1789)だ。

本作品は、現代から見れば、差別と偏見にあふれているように思えるだろうが、当時の江戸の人々は、エゾ地、北海道をどう思っていたかがわかる。

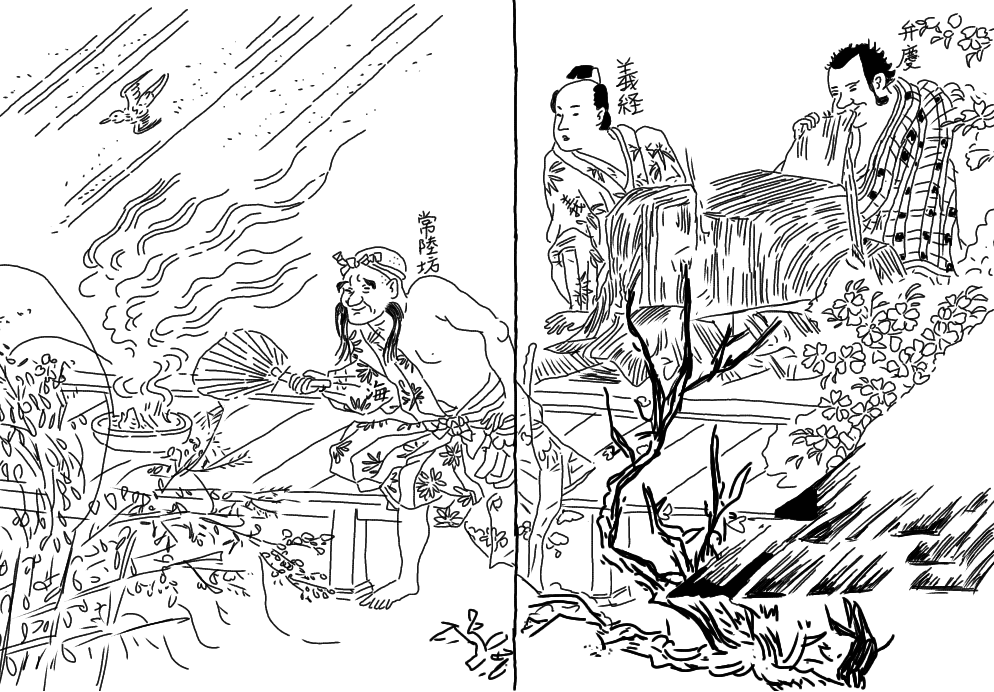

源義経が奥州平泉で戦死せずに北海道に渡ったという伝説をもとに描いた「悦贔屓蝦夷押領」恋川春町(1744~1789)作、北尾政美(1764~1824)画、天明八年1788蔦屋重三郎から刊行された上中下三巻。

それを三回に分けておくる一回目。

上巻

大言

それ草双紙の作に六義あり。一に曰く、「思付」、二に曰く「意気」、三に曰く「出来」、四に曰く「働」、五に曰く「励み」、六に曰く「知恵」、いわゆるこれなり。予は、四、五年、草双紙の作品を休み、思いを潜め、専門書を読んではじめてこの六義を悟り、大極上の思いつきの作品を発表すると、うぬぼれウヌヌヌ。

天明八戌申年正月穀旦めでたい日

寿山人恋川春町

一

さても御曹司源義経公は、兄上、源二位頼朝公と不仲になり、奥州藤原秀衡の館へ逃れたとあれども、実は仲が悪いということはなく、鎌倉では、弟なので他の大名なみにはできず、少なくとも四、五十万石も与えなければならず、倹約が叫ばれる時代なので、兄弟げんかということにして、秀衡のところへ行かせたものなり。ゆくゆくは、秀衡の領地をすべてもらおうという計略なり。

義経公は、ご存じのとおりの名将なので、鎌倉のことも、秀衡のことも、よくご存じなれども、やっぱり知らぬ顔して、だまされたふりをする。

秀衡もたぬき親父にて、この計画を承知しており、愛想をふりまき、

「蝦夷を攻めてはどうか」

とすすめる。

なにせ物価高の時代、義経一人のみならず、亀井六郎重清、片岡八郎為春、伊勢三郎義盛、駿河次郎、武蔵坊弁慶、常陸坊海尊という、屈強の者らに食いたてられては、居候には、しかねるはずなり。

秀衡「鎌倉の怒りも大きく、近々追っ手をさしくだされるとのこと、ひとまず蝦夷が島へ逃げられて、そこを支配されてはどうでしょう。かねてより、こんなこともあろうかと、蝦夷までの抜け穴をこしらえておきました」

亀井「こいつは何よりの相談だ。北海道グルメを堪能するぞ」

義経「委細承知の介。さっそく蝦夷へ行かん。さあ、用意用意」

二

秀衡の教えのとおり、義経公は、亀井六郎重清、片岡八郎為春、伊勢三郎義盛、駿河次郎、武蔵坊弁慶、常陸坊海尊を従え、抜け穴より、舞台の端に出れば、たちまち蝦夷の浜辺に出たり。

ここにて、蝦夷人ラカサシテール司馬ダンカンという者を生け捕り、蝦夷の案内人としたまう。

亀井六郎が、蝦夷人を生け捕る。

亀井「よっこらせいのオットセイ、動くな動くな。このダジャレは北海道ならではのものさ」

ダンカン「くそー、この悔しさは、弾冠の計画ではらすぞ」

常陸坊「亀井殿、亀井殿、あんまりひどいことはしなさるな。後で役に立つかもしれませぬぞ」

弾冠とは、冠を用意し、仕官の準備をすることで、ダンカン(弾冠)という名前が、あっという間に老中まで出世した田沼意次を暗示しているが、そこに気づいた人はいただろうか。

三

それより、義経主従は、司馬ダンカンを案内者として奥蝦夷へ行く途中、ダンカンは、わざと道なきところを案内し、竜門の滝ならぬ、ゆうもんの滝というところへ連れて来て、

「この滝を登らなければ、奥蝦夷へは渡れない」

と教える。

されども、義経は天狗の弟子なので、鞍馬の僧正坊が現れて、力を与えたので、なんの苦労もなく、義経主従は、鯉の滝登りのごとく、ゆうもんの滝を登りたまう。

常陸坊「体が濡れるのはかまわねえが、着物の濡れるのが困ったもんだ」

僧正坊「師匠や坊主と呼んどくれ、よやさのさ」

ダンカン、おおきにあきれる。

ダンカン「人の滝登りとは、アハハハ、初めて見る。妙なり妙なり」

四

ゆうもんの滝を登り、奥蝦夷の地にやってきたところ、まことに不毛の地にして、人跡絶えて、宿るべきところもなければ、海から昆布を持ってきて、仮の宿をこしらえ、一夜をあかす。

奥蝦夷は、まことに北の果てなので、寒気強く、夏の間だけ少し暖かくなるので、四季が一度にやってきて、その景色はなんともいえない。しかし、食い物のないことには困った困った。

義経「こっちは寒くて、あっちは暖か。熱く、温く、屁が臭く、というところだ」

常陸坊「蝦夷というところは、とんだところだ。体半分暑くて、体半分は寒中のようだ」

昆布を炬燵布団にして、片端からその昆布を茶請けにして食べる。

弁慶「酢昆布ほどには、うまくない」

五

蝦夷の地は、五穀が取れず、奥蝦夷は当然まったく取れず、ただあるものは、昆布、数の子、魚ばかりなり。秀衡の館から持ってきた食料も少なく、魚をとって食料の足しにして、さらにフナを焼きフナにして蓄え、米をといだ後のとぎ汁、白水をためておく。

片岡「焼きフナは食べるとうまいが、白水は、はて、何になるか知らぬ。かみさんが洗濯の洗剤代わりに使うやつだ」

亀井「毎日毎日ボクらはフナを焼く。もう飽きたよ」

北海道やアイヌだと思われる人たちへの偏見に満ち満ちているが、知らないからこういう表現しかできなかったのだろう。

我々も江戸のことを知らないから、「江戸とはこんなものだ」と思うところもあるだろう。

江戸人が描く北海道の様子はどうなるか、次回につづく、

黄表紙の始まりといわれる恋川春町の「金々先生栄花夢」の現代語訳は、こちら、

黄表紙の代表作「江戸生艶気樺焼」の現代語訳は、こちら、

これらの中に、他の黄表紙の紹介もあるので見てほしい。

ところで、蔦屋重三郎は出版社であり、黄表紙をはじめた恋川春町は作家である。そういう二人の関係だけでなく、もうひとつ、狂歌でのつながりもある。

狂歌は、当時の武士や町人、あるいは歌舞伎役者などが一緒に集まりつくっていた。蔦屋重三郎は町人であり、恋川春町は、本名倉橋格、駿河小島藩の武士である。狂歌名は酒上不埒。一方の蔦重の狂名は蔦唐丸。自分でも狂歌をつくり、狂歌の本も出版している。

狂歌についてはこちらも、