【嚥下障害・誤嚥】の基礎から応用まで!わかりやすく解説 3福祉士試験、ケアマネ試験受験者用【高齢者に起こりやすい症状】

こんにちは、華珠,です。

今回は【嚥下障害・誤嚥】についてみていきましょう。

【嚥下障害・誤嚥】は、老年症候群として扱われる病態の一つです。

高齢者の健康と生活を理解する上で重要な概念であり、介護福祉士国家試験やケアマネ試験、社会福祉士国家試験でも頻出のテーマです。出題傾向としては、以下の点が挙げられます。

国家試験における出題傾向

国家試験における出題傾向

嚥下障害・誤嚥の原因と症状

嚥下障害・誤嚥の影響

嚥下障害・誤嚥の予防と対策

などが問われています。

介護福祉士国家試験では、主に生活支援技術、発達と老化の理解の分野

社会福祉士国家試験では、主に人体の構造と機能及び疾病の分野、高齢者に対する支援と介護保険制度

ケアマネ試験では、主に保健医療サービス分野

で出題されています。

過去問題に挑戦!

ではまず、介護福祉士国家試験の過去問題からです。

最初からわからなくても当然という気持ちで挑戦してみましょう。

ただ解説を読むよりも、考えることで、記憶に残りやすくなりますよ!

介護福祉士国家試験 第36回 問88

次のうち、嚥下機能(えんげきのう)の低下している利用者に提供するおやつとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 クッキー

2 カステラ

3 もなか

4 餅

5 プリン

正答 5

介護福祉士国家試験 第34回 問44

Aさん(78歳、男性、要介護2)は、脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症で嚥下障害(えんげしょうがい)がある。自宅で妻と二人暮らしで、訪問介護(ホームヘルプサービス)を週1回利用している。訪問時、妻から、「飲み込みの難しいときがある。上手に食べさせるにはどうしたらよいか」と相談があった。

訪問介護員(ホームヘルパー)の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 食事のときは、いすに浅く座るように勧める。

2 会話をしながら食事をするように勧める。

3 食事の後に嚥下体操(えんげたいそう)をするように勧める。

4 肉、野菜、魚などは軟らかく調理するように勧める。

5 おかずを細かく刻むように勧める。

正答 4

続いて、社会福祉士国家試験の過去問題を見てみましょう。

社会福祉士試験 第30回 問129

右片麻痺で嚥下機能が低下した状態にある人に対する食事介護の在り方として、適切なものを2つ選びなさい。

1 食形態は、きざみ食が適している。

2 食前に嚥下体操を行う。

3 食事の時は、左側にクッションを入れ座位姿勢が保てるようにする。

4 右側から食事介助をする。

5 口腔内の右側に食物残渣がないか確認をする。

正答2,5

続けて、ケアマネ試験を2問見ていきましょう。

ケアマネジャー試験 第25回 問36

高齢者の栄養・食生活について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 必要な栄養を食事では摂りきれない場合でも、間食で補うことは適当でない。

2 咀嚼能力や唾液分泌の低下などから、摂食・嚥下障害を起こしやすい。

3 食事中に口から食べ物をこぼす場合、口腔・嚥下機能評価を行うとよい。

4 食べることを通じて尊厳ある自己実現を目指す。

5 食事支援では、介護する家族の状況を考える必要はない。

正答2、3、4

次は、【低栄養】の記事で触れた問題です。

復習もかねて、触れてみましょう!

ケアマネジャー試験 第24回 問35

栄養に関するアセスメントについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1 高齢者は、若年者に比べてエネルギー摂取量が少ないことを当然の前提とする。

2 低栄養状態の徴候には、筋肉量の減少、血清たんぱく質の減少などがある。

3 低栄養状態は、フレイルや要介護状態の要因の一つである。

4 認知症高齢者については、異食、盗食などの摂食行動の有無を把握する。

5 高齢者の摂食・嚥下障害は、栄養過多を引き起こすおそれがある。

正答 2,3、4

過去問題にふれてみていかがでしたか?改めて聞かれると、迷うこともありましたね。

では、嚥下障害・誤嚥の概要についてみていきましょう。

嚥下障害・誤嚥とは?

嚥下障害とは、食べ物を飲み込む動作が困難になる状態を指します。誤嚥は、飲み込んだ食べ物が気管に入り込んでしまうことです。高齢者では、加齢や病気によって嚥下機能が低下し、誤嚥のリスクが高まります。

嚥下障害・誤嚥の原因は?

脳血管疾患: 脳卒中など

神経疾患: パーキンソン病、ALSなど

口腔機能の低下: 歯の喪失、入れ歯の不適合

神経筋疾患: 筋ジストロフィーなど

がありますが、とくに試験で問われるのは

加齢: 筋肉の衰え、知覚障害、咀嚼能力や唾液分泌の低下

が問題に出やすいです。

嚥下障害・誤嚥の症状は?

食事中のむせこみ: 食べ物を飲み込む際に咳き込む

食事時間が長くなる: 食べるのに時間がかかる

食べ物をこぼす→食事中に口から食べ物をこぼす場合、口腔・嚥下機能評価を行うとよい

体重減少: 食欲不振、栄養不足

肺炎: 誤嚥した食べ物が肺に感染し、肺炎を起こす

窒息: 重症の場合、窒息する可能性もあります。

また、高齢者では、症状のない不顕性誤嚥も多くみられるため

症状が見られなくても、誤嚥している可能性があります。

嚥下障害・誤嚥の影響は?

栄養状態の悪化: 低栄養につながる

肺炎のリスク増加: 誤嚥性肺炎の原因となる

QOLの低下: 食事を楽しめなくなる、社会参加の機会が減る

入院期間の長期化: 肺炎などの合併症により入院期間が長くなる

などがあげられます。

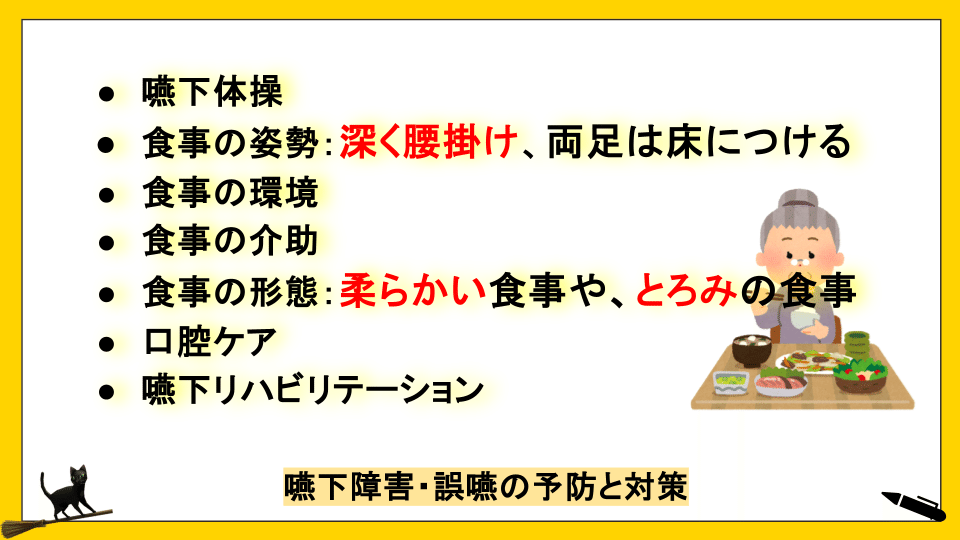

嚥下障害・誤嚥の予防と対策は?

嚥下体操

唾液分泌の促進や、飲み込みをよくするための嚥下体操を食事の前に行う。食事の姿勢

いすに深く腰掛け、両足はしっかりと床につけ、やや前傾姿勢で顎は少し引いた姿勢で あぐらをかいたり、猫背にならないようにする。食事の環境

静かで落ち着ける場所で食事をする

食事中に会話をする際は、食べ物が口に入ったら会話をやめ、嚥下したのを確認してから、次の食べ物が口に入る前まで会話をし安全に誤嚥しないよう気を付ける。食事の介助

適切な姿勢で、ゆっくりと食事を介助する。

麻痺のある方の介助の際は、健側から介助をおこない、患側に残渣がないか確認をする必要があります。食事の形態

柔らかい食事、とろみのある食事など、個々の状態に合わせた食事を提供する。

細かく刻んだ食べ物(刻み食)は嚥下障害のある要介護者には不向きです口腔ケア

口腔内の清潔を保つ嚥下リハビリテーション

専門家によるリハビリテーションを受ける

ちなみに嚥下障害・誤嚥の評価にはどんなものがあるのでしょうか?

嚥下障害・誤嚥の評価

嚥下機能検査: 嚥下造影検査、VFSSなど

口腔機能検査: 口腔内の観察、咀嚼機能の評価

栄養状態の評価: 体重測定、栄養摂取量の評価

では、嚥下障害・誤嚥についての概要をつかめたところで

過去問題に再挑戦してみましょう!

きっとっ全問正解できますよ!

過去問題に再挑戦

介護福祉士国家試験 第36回 問88

次のうち、嚥下機能(えんげきのう)の低下している利用者に提供するおやつとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 クッキー

2 カステラ

3 もなか

4 餅

5 プリン

正答 5

嚥下機能が低下している利用者には、口の中で溶けやすく、飲み込みやすいおやつが適しています。

プリンは、水分が多く、柔らかいので、口の中で崩れやすく、飲み込みやすいという特徴があります。

クッキー、カステラ、もなか、餅は、硬さや粘り気があり、口の中で残ったり、喉に詰まる可能性があります。

嚥下機能が低下している利用者には、プリンのように柔らかく、水分が多い食品が、誤嚥のリスクが低く、安全に摂取できるため、最も適切です。

介護福祉士国家試験 第34回 問44

Aさん(78歳、男性、要介護2)は、脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症で嚥下障害(えんげしょうがい)がある。自宅で妻と二人暮らしで、訪問介護(ホームヘルプサービス)を週1回利用している。訪問時、妻から、「飲み込みの難しいときがある。上手に食べさせるにはどうしたらよいか」と相談があった。

訪問介護員(ホームヘルパー)の助言として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 食事のときは、いすに浅く座るように勧める。

2 会話をしながら食事をするように勧める。

3 食事の後に嚥下体操(えんげたいそう)をするように勧める。

4 肉、野菜、魚などは軟らかく調理するように勧める。

5

おかずを細かく刻むように勧める。

正答 4

脳梗塞の後遺症で嚥下障害があるAさんの場合、食べ物を柔らかく調理することが最も適切な対応です。

肉、野菜、魚などを柔らかく調理することで、飲み込みやすくなり、誤嚥のリスクを減らすことができます。

1 食事の姿勢

いすに深く腰掛け、両足はしっかりと床につけ、やや前傾姿勢で顎は少し引いた姿勢が適切です。

2 食事中に会話をする際は、食べ物が口に入ったら会話をやめ、嚥下したのを確認してから、次の食べ物が口に入る前まで会話をし安全に誤嚥しないよう気を付けましょう。

3 嚥下体操

唾液分泌の促進や、飲み込みをよくするための嚥下体操は食事の前に行いましょう。

5 細かく刻んだ食べ物は、ひとかたまりになりにくく嚥下障害のある要介護者には不向きです。

嚥下障害がある人への食事介助では、食べ物の硬さや粘度を調整することが基本です。柔らかく調理することで、安全に食事を摂取することができます。

続いて、社会福祉士国家試験の過去問題を見てみましょう。

社会福祉士試験 第30回 問129

右片麻痺で嚥下機能が低下した状態にある人に対する食事介護の在り方として、適切なものを2つ選びなさい。

1 食形態は、きざみ食が適している。

2 食前に嚥下体操を行う。

3 食事の時は、左側にクッションを入れ座位姿勢が保てるようにする。

4 右側から食事介助をする。

5 口腔内の右側に食物残渣がないか確認をする。

正答2,5

右片麻痺の方の食事介護では、麻痺側の状態を考慮した対応が重要です。

2. 食前に嚥下体操を行う

嚥下体操は、口腔内の筋肉を動かし、飲み込みをスムーズにする効果があります。5. 口腔内の右側に食物残渣がないか確認をする

右側が麻痺しているため、食物が残りやすく、誤嚥のリスクが高まります。

誤答の解説

1. 食形態は、きざみ食が適している

食形態は、個々の状態に合わせて選ぶ必要があります。

細かく刻んだ食べ物は、ひとかたまりになりにくく嚥下障害のある要介護者には不向きです3. 食事の時は、左側にクッションを入れ座位姿勢が保てるようにする

右側が麻痺しているため、左側ではなく右側をサポートする必要があります。4. 右側から食事介助をする

右側が麻痺しているため、左側からの介助が適切です。

続けて、ケアマネ試験を2問見ていきましょう。

ケアマネジャー試験 第25回 問36

高齢者の栄養・食生活について適切なものはどれか。3つ選べ。

1 必要な栄養を食事では摂りきれない場合でも、間食で補うことは適当でない。

2 咀嚼能力や唾液分泌の低下などから、摂食・嚥下障害を起こしやすい。

3 食事中に口から食べ物をこぼす場合、口腔・嚥下機能評価を行うとよい。

4 食べることを通じて尊厳ある自己実現を目指す。

5 食事支援では、介護する家族の状況を考える必要はない。

正答2、3、4

2. 咀嚼能力や唾液分泌の低下などから、摂食・嚥下障害を起こしやすい。

高齢者は加齢に伴い、咀嚼能力や唾液分泌が低下し、食べ物を飲み込むことが難しくなることが多く、摂食・嚥下障害を起こしやすいです。

3. 食事中に口から食べ物をこぼす場合、口腔・嚥下機能評価を行うとよい。

食べ物をこぼすことは、口腔や嚥下の機能に問題がある可能性を示唆します。専門家による評価が必要となります。

4. 食べることを通じて尊厳ある自己実現を目指す。

食事は、単なる栄養摂取だけでなく、生きる喜びや生きがいを感じることにもつながります。尊厳を大切にした食事介助が重要です。

誤答の解説

1. 必要な栄養を食事では摂りきれない場合でも、間食で補うことは適当でない。→誤り

必要な栄養を食事で摂りきれない場合は、医師や栄養士の指導の下、間食で補うことも有効な手段です。5. 食事支援では、介護する家族の状況を考える必要はない。→誤り

食事支援は、利用者だけでなく、介護する家族の状況も考慮する必要があります。

家族の負担軽減や、家族とのコミュニケーションの場としての役割も担います。

ケアマネジャー試験 第24回 問35

栄養に関するアセスメントについて正しいものはどれか。3つ選べ。

1 高齢者は、若年者に比べてエネルギー摂取量が少ないことを当然の前提とする。

2 低栄養状態の徴候には、筋肉量の減少、血清たんぱく質の減少などがある。

3 低栄養状態は、フレイルや要介護状態の要因の一つである。

4 認知症高齢者については、異食、盗食などの摂食行動の有無を把握する。

5 高齢者の摂食・嚥下障害は、栄養過多を引き起こすおそれがある。

正答 2,3、4

2. 低栄養状態の徴候には、筋肉量の減少、血清たんぱく質の減少などがある。

低栄養になると、筋肉量が減少し、体力低下や創傷治癒の遅延などにつながります。また、血中のタンパク質量も減少します。

3. 低栄養状態は、フレイルや要介護状態の要因の一つである。

低栄養は、筋力低下や免疫力低下を引き起こし、フレイルや要介護状態のリスクを高めます。

4. 認知症高齢者については、異食、盗食などの摂食行動の有無を把握する。

認知症の高齢者では、異食や盗食といった異常な摂食行動がみられることがあります。

誤答の解説

1. 高齢者は、若年者に比べてエネルギー摂取量が少ないことを当然の前提とする。

高齢者のエネルギー摂取量は、個人差が大きく、一概に少ないとは言えません。5. 高齢者の摂食・嚥下障害は、栄養過多を引き起こすおそれがある。

摂食・嚥下障害があると、十分な栄養が摂取できず、むしろ低栄養のリスクが高まります。

まとめ

嚥下障害・誤嚥は、高齢者のQOLを低下させ、生命に関わる問題となる可能性があります。

介護福祉士、社会福祉士、ケアマネジャーは、嚥下障害・誤嚥の早期発見と適切な対応を行うことが求められます。

お読みいただきありがとうございました、また別の記事でお会いしましょう!

ばいばい!

関連動画

フレイルの基礎から応用まで!わかりやすく解説① 3福祉士試験、ケアマネ試験受験者用【高齢者に起こりやすい症状】

せん妄の基礎から応用まで!わかりやすく解説① 3福祉士試験、ケアマネ試験受験者用【高齢者に起こりやすい症状】