ロシア鍵盤音楽の黎明(201)

一人の副官が、波斯寝衣を着て、戸口に近い卓子で何か書きながら坐つて居た。今一人、肥った赤ら顔のネスヴィイツキイが、腕を頭の下へ支つて、寝台の上に臥て、寝台の縁に坐っていた将校と笑つて居た。第三の者は、翼琴で維也納ワルツを弾いて居ると、第四の者は、翼琴の上に臥て、楽調を小聲で謡つて居た。

パリを立ったクレメンティとフィールドは、次にウィーンに向かいます。楽譜出版のアルタリア社との商談が目的でした。ここでクレメンティはフィールドをヨハン・ゲオルク・アルブレヒツベルガー(ベートーヴェンの師匠の人)に預けようとするのですが、匿名の『クレメンティ回想録』によれば、この時フィールドは涙ながらに置いていかないでくれとクレメンティに訴えたのだといいます。

たぶんこれ書いたのクレメンティ本人ですし、あまり信用は置けませんが、たしかに言葉もわからない外国に一人で置いていかれるのは心細かったでしょう。

そんなこんなで師弟が連れ立ってサンクトペテルブルクに到着したのは、1802年の初冬。

今でも、フィールドが外套なしに南京木綿の下着で氷点下二十五度の寒さの中を歩いていたことを覚えている人もいる。彼は風邪をひいており、帽子の裏地で鼻をかまざるを得なかった。

クレメンティはここに新市場開拓の橋頭堡を築こうとしていました。そのためにフィールドがショールームでピアノを弾いたり、靴下を洗濯したりしていたのです。

ちなみに、この後ナポレオンがロシアに攻め込んだのは、ロシアが大陸封鎖令を破ってイギリスと貿易を続けたことが原因であり、畢竟クレメンティも無関係とは言えないでしょう。

それはともかく、そこにはピアノの買い手が存在したわけです。今回はそんな当時のロシアの鍵盤音楽事情について。

東方正教会はカトリックと違い、礼拝での楽器演奏を固く禁じています。そのためロシアの教会ではオルガンを用いません。

しかし古くからモスクワには様々なオルガンがあったことが知られており、工房もありました。1662年頃にはペルシャのアッバース2世にオルガンを贈ってもいます。ロシアのオルガンはドイツ系住民のもたらしたものだとも言われますが、しかしロシア人自身はこれを古くビザンティンから受け継いだものと考えていたようです。モスクワ大公国は東ローマ帝国の継承者を自負していました。当時オルガンでどんな音楽が演奏されていたのかについては不明です。ただドイツやオランダのオルガン職人やオルガニストが度々招聘されていることから、彼らが何かしら音楽作品も持ち込んでいたことは間違いないでしょう。

他にロシアで普及していた鍵盤楽器はクラヴィコード Клавикорд です。17世紀には文献上で言及が見られますが、楽器の多くは輸入品だったようです。移住した職人が現地で製造をしていた記録もありますが、しかしロシア製のクラヴィコードの現存例は知られていないようです。

St. Petersburg State Museum of Theatrical and Musical Art.

https://chordophones.theatremuseum.ru/en_30.klavikord-1064-new.html

もちろんチェンバロもありましたが、価格がクラヴィコードの3倍以上ということもあって、あまり普及しないままピアノの時代になってしまいます。一方でクラヴィコードはすぐに廃れることはなく、ロシアでは19世紀前半までクラヴィコードが用いられていました。

ただし、ロシアでは鍵盤楽器を総じて「クラヴィコード」と呼ぶこともあったことに注意が必要です。「クレメンティのクラヴィコード」などという文言が当時の新聞に出てきたりもしますが、もちろんクレメンティはクラヴィコードなんか製造していないので、これはスクエア・ピアノのことでしょう。上に引いたトルストイの例も怪しいのですが、しかしこれは「過去」の小道具として翼琴を出したものかと思われます。

ところでラテンアメリカにおいてもクラヴィコードがかなり後まで生き残っていたことが知られています。それも分割ブリッジを持つルネサンス式クラヴィコードの独自進化系も見られるという。これについてはまたいずれ。

ロシアに音楽を含めた西洋文化が本格的にもたらされるのは、ピョートル1世の治世(在位1682-1725)のこと。1703年に彼によって建都されたサンクトペテルブルクがその象徴であり、サンクトペテルブルクの貴族にはコンサートへの強制参加が義務付けられていました。ピョートル1世はフランスやイタリアの音楽は好まなかったため、演奏されたのはドイツ人音楽家によるドイツ音楽が中心で、まだオペラなどは上演されませんでした。

結局のところピョートル1世はあまり熱心な音楽愛好家とはいえませんでしたが、オルガンには魅力を感じていたようで、アルプ・シュニットガーにモスクワの宮廷用のオルガンを発注したことがあり、またドイツのゲルリッツで聴いたオルガンに感銘を受けて、モスクワの教会に巨大なオルガンを置こうとしたこともあります。

サンクトペテルブルクにおける本格的なイタリア・オペラの上演は、1735年にアンナ・イワノヴナ皇后に招聘されたフランチェスコ・アラヤ(1709-1770)による『愛と憎しみの力 La forza dell'amore e dell'odio』の上演に始まり、その後は続々とイタリア人音楽家がやって来ます。イタリアでデビューして名を売った後は、ロンドンかサンクトペテルブルクで稼ぐというのが当時のヨーロッパの音楽家の出世ルートでした。

ヴェネツィアのバルダッサーレ・ガルッピ(1706-1785)は、1741年から43年にかけてロンドンに招聘されていますが、一方でエカチェリーナ2世に呼ばれて1765年から3年契約でサンクトペテルブルクの宮廷にも務めています。ガルッピは宮廷楽長として行事でオペラやカンタータを上演したほか、毎週チェンバロ奏者として演奏会を開き、またロシア正教の典礼用にアカペラの合唱曲も作曲しています。そして1768年に任期が明けて帰還する際には、彼に師事していたドミトリー・ボルトニャンスキー(1751-1825)もまたヴェネツィアに送られました。

ボルトニャンスキーはウクライナのフルーヒウ出身で、7歳の頃からサンクトペテルブルクの宮廷礼拝堂の少年聖歌隊で歌い、才能を見出されて宮廷オペラ歌手として抜擢されました。そしてガルッピのもとで作曲を学び、イタリア留学時には、幾つかのオペラや、カトリックの宗教曲も手掛けています。

1779年に彼はサンクトペテルブルクに呼び戻され、エカチェリーナ2世にイタリアでの成果を献呈。それらは宮廷で上演されて好評を博し、彼は宮廷礼拝堂の専属作曲家および副指揮者に就任します(後に指揮者に昇進)。

さらに彼は皇太子付きの楽長、皇太子妃の音楽教師も務めました。この皇太子妃マリア・フョードロヴナは、かつてモーツァルトとクレメンティの演奏試合をセッティングした人です。あの時の課題曲は前任者のパイジエッロのソナタでした。

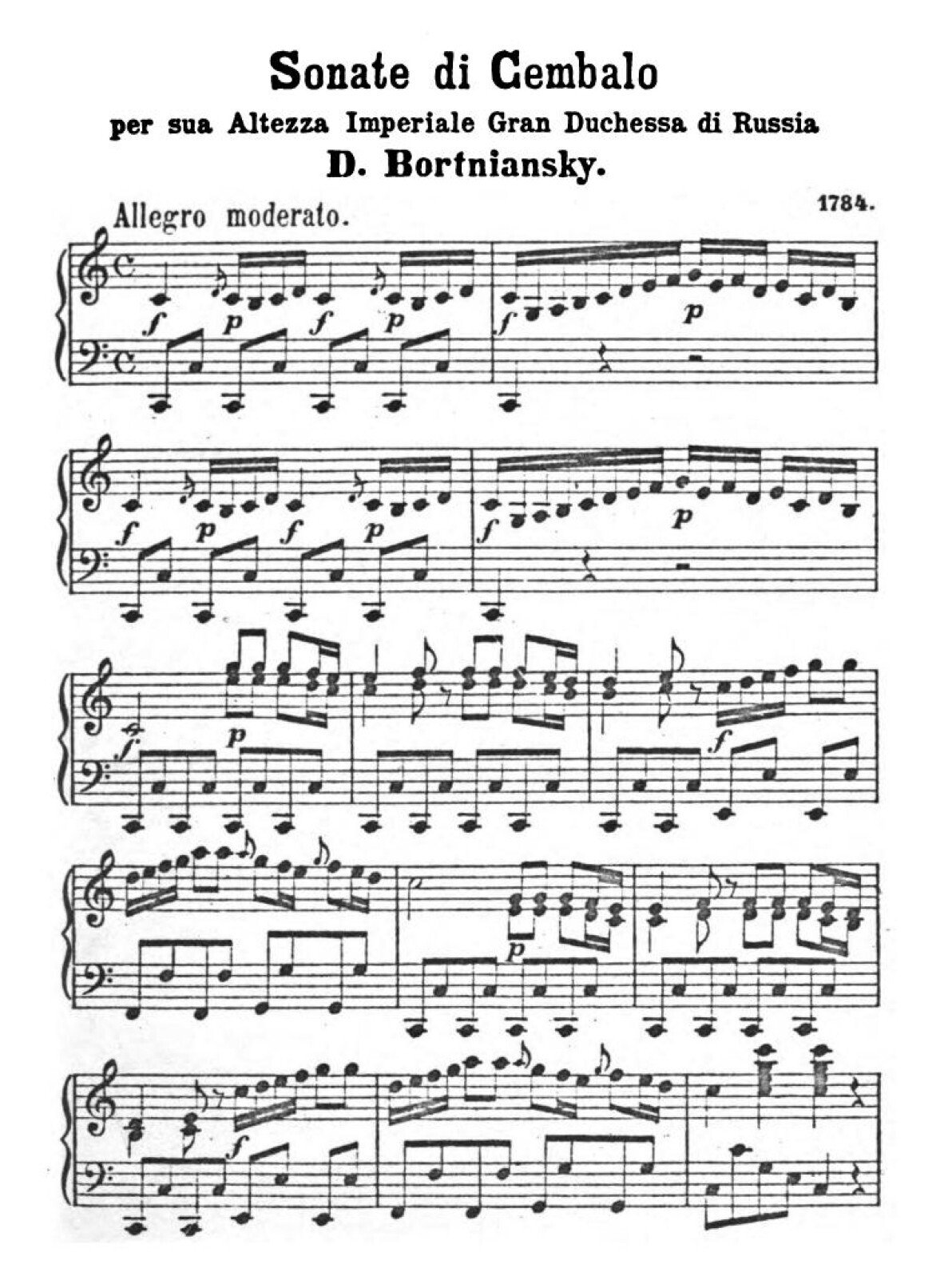

ボルトニャンスキーは彼女のレッスンのための音楽帳を書いています。しかし1920年代に確認されたのを最後に現在は行方不明となっており、ソ連時代に出版された数曲が知られるのみ。これはロシア人(ウクライナ出身ですが)の作曲した鍵盤音楽の最初期の例となります。

しかしまあ、これは愚にもつかないギャラント音楽ですね。演奏者のレベルに合わせているので仕方ないですが。ボルトニャンスキーの本領は宗教合唱曲なのでそちらを聴いてください。

ロシアならではのものとなると、まずはロシア民謡による作品でしょう。ロシア民謡研究の先駆けは、ロシア宮廷歌手兼グースリ奏者であったヴァシリー・フョードロヴィチ・トルトフスキー(c.1740-c.1810)です。1776年から1795年にかけて4巻で出版した『楽譜付きロシア民謡集 Собрание русских простых песен с нотами』はロシア民謡を初めて楽譜化したもので、その後も長く参照されることになります。

Собрание русских простых песен с нотами, Ч. 3, 1779.

これはメロディ+バスという形で記譜されているので、そのまま鍵盤音楽として演奏することもできます。もっとも彼の場合はむしろグースリを意図していたのかもしれませんが。

グースリ Гусли はロシア伝統のツィター属の楽器で、フィンランドのカンテレなどと同じようなものです。古くは5弦でしたが、18世紀には50弦以上のものも作られていました。

また、トルトフスキーは1780年にロシア民謡に基づく鍵盤楽器のための変奏曲を2曲出版しています。グースリの名手にとってクラヴィコードやチェンバロを習得するのは難しいことではなかったでしょう。ロシア鍵盤音楽に対するグースリの影響というのも一考に値するものかと思います。

「ロシア民謡の主題による変奏曲」はその後もロシア鍵盤音楽の定番となり、招聘された外国人音楽家も大抵はこれを作曲しています。

フィールドが1809年にロシアで最初に出版した新作の一つも《カマリンスカヤによる変奏曲》H 22 でした。カマリンスカヤ Камаринская は民謡というより民族舞踏ですが。このフィールドの変奏曲はオクターヴをはるかに超えるトレモロが頻出するアクロバティックな作品です。

しかしこの名でもって最もよく知られているのは、ミハイル・グリンカ(1804-1857)が1848年に作曲した管弦楽作品でしょう。チャイコフスキーはこの作品にはロシア交響楽のエッセンスが集約されていると考えました「樫の木全体がドングリの中にあるように、すべてがカマリンスカヤにある。その富をすべて使い果たすには多大な時間と労力がかかるため、ロシアの作曲家たちはこの豊かな源泉を長く利用することになるだろう」。少し前まではロシア音楽史はグリンカに始まるなどと言われていたものです。

グリンカはフィールドの生徒の一人でもあります。といってもレッスンを3回受けただけですが。グリンカがフィールドの演奏を評して曰く「大粒の雨だれのように彼の指が鍵盤に降り注ぐ。それはまるで天鵞絨の上に真珠の珠が降るようだった」。

ジョン・フィールドが後に好んで語ったところによると、サンクトペテルブルクにクレメンティとともに滞在中、もちろんホテルで食事をするなどという贅沢は許されず、フィールドは食料を求めて市場に通っていたのですが、そのうちにとある大貴族に雇われている若い召使いと知り合いになったといいます(英語しか話せないのに?)。彼はフィールドを自分と同じような召使いであると思い込み、しばしば彼が仕える館の台所にフィールドを招き入れてくれました。しかしある晩の夜会に案内役を務めたその召使いは、彼の主人の客として招かれてきたフィールドの姿に驚愕し、そして彼がピアノの前に座らされると、その演奏になお一層驚いたということです。