ポロネーズ(鍵盤楽器音楽の歴史、第129回)

フランソワ・クープランの『クラヴサン曲集 第4巻』の巻頭を飾る、第20オルドル第1曲は《王妃マリー La Princesse Marie》。

これはいうまでもなくルイ15世の妃であるマリー・レクザンスカ(1703-1768)の肖像です。

ルイ15世は1721年11歳の時に、当時3歳であったスペイン王女マリアナ・ヴィクトリア(1718-1781)と婚約していましたが、これでは世継ぎが得られるのに時間がかかりすぎるということで、宰相ブルボン公は1725年に婚約を破棄、婚約以来ルーヴルで養育されていた王女はマドリードに送り返されました。酷いですね。

ちなみに、例によってクープランは彼女にもクラヴサンを教えていました。第25オルドルの《勝利のミューズ La Muse Victorieuse》は、幼いスペインの王女の肖像なのかもしれません。

そしてルイ15世と番わせる適齢の妃を新たに見繕うことになったのですが、政治的、宗教的な事情を鑑みて消去法的に選ばれたのが、名ばかりのポーランド王でアルザスに亡命中であったスタニスラス・レクザンスキ(1677-1766)の娘、当時22歳のマリーでした。彼女にはまさしく青天の霹靂だったでしょう。

結婚式は1725年9月5日に行われました。おそらくこの曲はこの頃に書かれたものだと思われます。この身分違いの結婚は非難と嘲笑の的になりましたが、地味ながら謙虚で忍耐強い王妃は、徐々に人々の尊敬を集めていきました。

彼女は絵画と音楽の庇護者でもあり、1764年にモーツァルトをヴェルサイユに招いた際は、王妃自らドイツ語の通訳をしています。そしてもちろん彼女もクープランの生徒でした。

《王妃マリー》の第3部は彼女の出自にちなんで「ポーランド風エール Air dans le goût Polonois」となっています。

この勇壮な3拍子のリズムが際立った曲調は、J.S.バッハの《管弦楽組曲 第2番》BWV 1067 のポロネーズなどにも聴かれるものです。当時「ポーランド風」というのはこういうものだという通念が存在していたのでしょう。

現在のポーランドの民族舞踊のポロネーズは、男女がペアで列をなし、厳かに歩き回る踊りで、音楽は中庸なテンポの3/4拍子、ズンタカタッタッタッタというリズムが特徴です。

ポロネーズ Polonaise というのはフランス語で、ポーランド語でも Polonez と呼ばれていますが、これはフランス語から逆輸入されたものです。

おそらくポロネーズは、ワルシャワを中心とするマゾフシェ地方で踊られていた、ホゾニ Chodzony、ヴォルニ Wolny 、ヴィエルキ Wielki といった遅い舞曲に起源を持つものではないかと考えられています。それがポーランド貴族の宮廷に広まり、外国人にも知られるようになったようです。

16世紀には穀物の生産によって繁栄を謳歌したポーランドも、以後没落の道を歩み、18世紀には3度の領土分割の果てにポーランドという国家は消滅してしまいます。そのような状況下でポーランド民族の象徴としてポロネーズは特別な意味を持っていくことになります。

一方、16世紀から17世紀のリュートタブラチュアには "Polnischer tanz" "Chorea Polonica" "Polacca" などポーランドの踊りを意味するタイトルの曲が見られますが、これらは大抵後のポロネーズとはさっぱり似ていません。かつてのポーランドにも様々な民族舞踊が存在したのですから不思議はないですが。

時にゲオルク・フィリップ・テレマン(1681-1767)は、1705年から1706年にかけてゾーラウ(現在のポーランド南西部のジャリ)のエルトマン・フォン・プロムニッツ伯の宮廷楽長を務めており、その際に当時のポーランドの民族音楽を採譜しています。

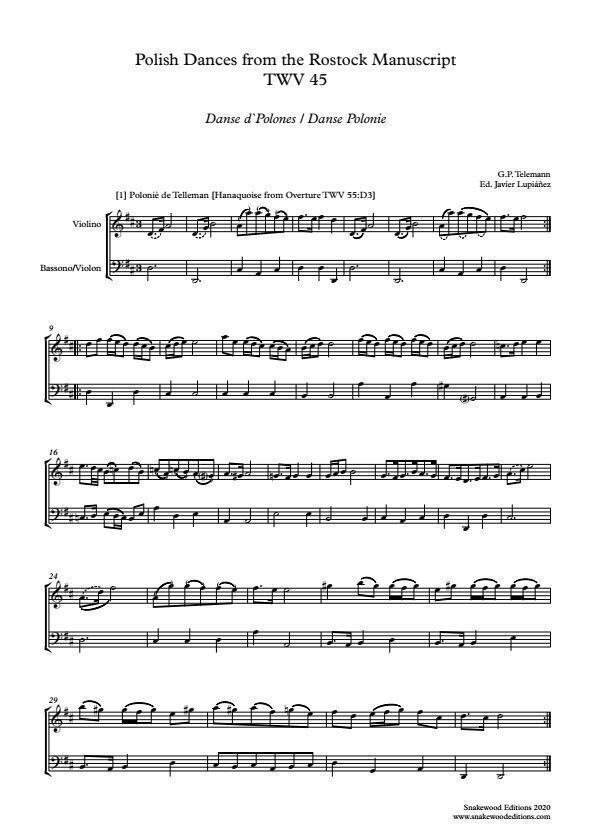

この31曲のポーランド舞曲を収録するテレマンの手稿は、1987年にドイツのロストック大学図書館で発見されました。

旋律と通奏低音の形で記されたこれらの舞曲は、どれもごく短いもので、音楽作品というよりは学術的な記録というべきものでしょう。これらは当時の東ヨーロッパの生の民衆音楽を伝える貴重なサンプルに他なりません。

これらの「ポーランド舞曲」の内容は様々ですが、それぞれに現代まで伝わるポーランド伝統舞踊の、オベレク Oberek、クジャヴィアーク Kujawiak、マズレク Mazurek、そしてポロネーズなどの特徴を見つけることもできます。

ポーランドの古楽アンサンブル、Orkiestry Czasów Zarazy(疫病時代オーケストラ!)は、本場の民族舞踊家の監修の元、フィドルにバグパイプ、トロンボーン、レガールなど、テレマンが伝える当時の楽器編成によって、トラッドな雰囲気あふれるリアライズを行っています。

テレマンはこのフィールドワークの成果をちゃんと創作に生かしており、この TWV 45:1 の旋律は《管弦楽組曲 ニ長調》TWV 55:D3 の "Hanaquoise" にそのまま用いられています。Hanaquoise とはチェコのハナキア地方の踊りで、ポーランドの舞曲ではないわけですが、ゾーラウのあるシレジア地方からは遠くありません。ポーランドで耳にしてもおかしくはなかったでしょう。

ポロネーズに話を戻しますと、「芸術音楽」の領域に取り入れられた舞曲の常として、18世紀後半にはポロネーズもまた抽象化の道をたどり、踊りから乖離した作品が現れるようになります(もちろん踊るためのポロネーズも作られていますが)。

その最先鋒がJ.S.バッハの不肖の長男ヴィルヘルム・フリーデマン・バッハ(1710-1784)の『12のポロネーズ』です。

この鍵盤のためのポロネーズ集は1770年頃に出版が計画されていたのですが、結局実現はしませんでした。なお1764年にW.F.バッハは次の就職の当てもなくハレのオルガニストの職を辞しています。

W.F.バッハのポロネーズは、その気取ったリズムに名残をとどめているとはいえ、もはやポーランド貴族の勇壮な行進曲風舞曲からは遠く隔たった繊細で不安定な音楽です。《ポロネーズ 第4番 ニ短調》Fk 12/4が、彼の《ソナタ ト長調》Fk 7 の第2楽章 "Lamento" に転用されていることが、それを象徴しているでしょう。彼の作風は前古典派というよりは前ロマン派と呼ばれるべきものです。

これらのポロネーズは出版こそされませんでしたが、W.F.バッハの作品の中では例外的に生前にも良く知られていたもので、19世紀に入ってもなお人気があり、1819年には改めて出版が行われています。