ラメント・バスの系譜③:《恋するヘラクレス》

モンテヴェルディの後を継いでヴェネツィアのオペラを盛り上げたのが、フランチェスコ・カヴァッリ(1602-1676)です。ちなみにカヴァッリはペンネームで、本名を Pietro Francesco Caletti-Bruni といいました。

1639年にカヴァッリは、楽長モンテヴェルディの元、ヴェネツィアのサン・マルコ寺院の第二オルガニストに就任し、同年サン・カッシアーノ劇場で上演された《Le nozze di Teti e di Peleo》(1639)でオペラ作曲家としてもデビュー、以後1659年までほぼ毎年同劇場に新作を提供しました。

おそらくカヴァッリこそは最もラメントを多用した作曲家です。現存する彼の27のオペラ作品のほとんどにラメントを歌う場面が用意されており、時には複数、《Statira》(1655)、《Eliogabalo》(1667)などでは1作品に4つものラメントが含まれています。ラメントは彼のオペラの一番の見せ所でした。

カヴァッリはラメントにおいて厳格な下降テトラコードに固執することは無く、形式は一定しませんが、それでも、ラメントらしさを違えることはありません。

彼の作品で最初のラメントは、2作目のオペラ《Gli amori d'Apollo e di Dafne》(1640)第3幕、アポロが木に変じてしまったダフネを嘆く場面のアリア “Misero Apollo” 。はじめはイ短調のラメント・バスを繰り返していますが、中盤から変化し崩れていきます。

https://www.academia.edu/1110664/

《Didone》(1641)のヘクバの嘆き "Tremulo spirito" では、半音階的ラメント・バスが用いられています。 日本の文献では何故かこの半音階のヴァリアントのことをラメント・バスとしていることが多いようですが、おそらくモンテヴェルディやカヴァッリではなく、パーセルやバッハに関連する形で用語が導入されたせいではないかと思います。

《Giasone》(1649) "Lassa, che far degg'io" では、まともなラメント・バスが出てくるのは冒頭ぐらいで、後は殆ど自由。これはラメントです、ということが聴衆にわかれば、それで十分なのかもしれません。

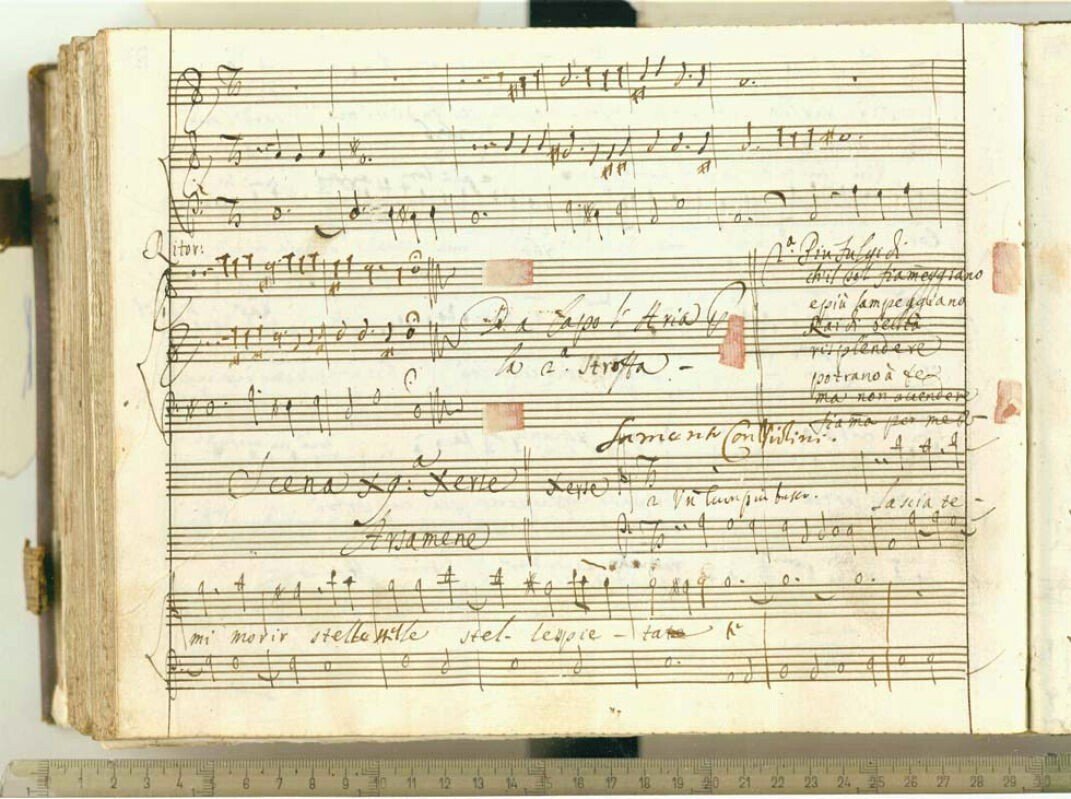

《Xerse》(1654) "Lasciatemi morire" には、Lament con Violini という指示があります。弦楽伴奏もまたラメントのトレードマークでした。とはいえ楽譜には歌と通奏低音しか書かれていないのですが。まあ、なんとかするしか無いでしょう。

時にフランスでは、マザラン枢機卿ことジュリオ・ライモンド・マッツァリーノ(1602-1661)が宰相として君臨し、イタリア出身の彼は、フランスに最新のイタリア文化であるオペラを流行させようとしていました。しかし成果は芳しくなく、1647年の謝肉祭には、巨費を投じてルイージ・ロッシの《Orfeo》を上演しましたが、直後にフロンドの乱が勃発すると、その浪費がマザランへの憎悪の一翼を担い、むしろ反イタリア感情を煽る結果となっています。

しかし、それでもマザランはまだ諦めきれなかったようで、ルイ14世とスペイン王女マリア・テレサの結婚を期に、これを祝うオペラを上演することを計画します。わざわざテュイルリー宮殿にそのための劇場を建設し、そして上演作品については、当時最高のオペラ作曲家として名声を得ていたカヴァッリを招致することにしました。

しかし打診を受けたカヴァッリは、あまりこの話に乗り気ではなく、老齢(当時58歳)、サン・マルコのオルガニストとしての職務、そもそも旅行が嫌い、などの理由をつけて断っているのですが、マザランが在ヴェネツィア大使を動かして交渉を続けた結果、渋々ながらこの仕事を受けることになります。1660年の4月か5月頃、サン・マルコの歌手や助手の少年ら5人を道連れにカヴァッリはパリへと出発しました。

途中インスブルックやミュンヘンに立ち寄りながら、一行は7月にパリに到着しましたが、しかしながら、ヴィガラーニの設計による機械仕掛けの舞台を備え、後に "Salle des Machines"(機械の間)と呼ばれることになる大劇場はまだ完成していませんでした。

肝心の劇場が無くては、それに合わせた新作の披露も出来ず、止む無く間に合わせに旧作の《Xerse》を11月22日にルーブルの仮設劇場で上演しました。その際、ピレネー条約締結を祝うプロローグが追加され、フランス人の好みに合わせてカストラートのパートがバリトンに置き換えられ、さらにリュリ作曲のバレがいくつも挿入されたのです。

その後もテュイルリー劇場は一向に仕上がらず(反イタリア派による妨害工作があったとされます)、おまけに1661年3月9日に依頼主のマザラン卿が死去してしまい、カヴァッリは宙ぶらりんの状態で延々とパリに足止めを食らうことになります。

しかしどういうわけか、このパリ滞在時のカヴァッリに関する記録は殆ど残っていません。フランソワ・ロベルデが『フーガとカプリス集』(1660) でカヴァッリから主題を頂戴したと書いているぐらいです。

1662年2月7日、20ヶ月遅れのテュイルリー劇場の落成と共に、カヴァッリの《Ercole amante》(恋するヘラクレス)が漸く上演にこぎつけました。

フランチェスコ・ブーティによる台本は、ソフォクレスとオウディウスに基づくもの。

ヘラクレスがイオレに恋をし、しかしイオレはヘラクレスの息子のイリュスを愛している。ヘラクレスの妻のディジャニールはネッソスの媚薬をヘラクレスに盛ろうとするも、実はその媚薬は毒薬で、ヘラクレスは死亡、イリュスとイオレは結ばれる、という筋書きです。そして天に昇ったヘラクレスがルイ14世とマリア・テレサの結婚を告げるという趣向となっています。上演時間は6時間ほど。

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl020553762

劇場も含めると約120,000リーブルの予算が費やされた、この未曾有の大作は概ね不評で、称賛されたのは随所に挿入されたリュリのバレのみであったといいます(もっとも、これらのバレにはルイ14世を初めとする貴顕が特別出演していたので批判は不可能だったでしょう)。フランスの観客はイタリア語を理解しなかった上に、7000人を収容したというテュイルリー劇場は、やたらと奥行きがあって音が響かなかったらしく、そもそも大半の観客はまともに鑑賞することすら出来なかったのかもしれません。それでも、このオペラは8回上演されました。

パリでの上演が1662年5月6日に終わると、漸くカヴァッリは解放され、夏にヴェネツィアに帰り着きます。そしてもう劇場の仕事は金輪際しないと宣言しますが、1664年には《Scipione affricano》で復帰しています。

現存するカヴァッリの最後のオペラは《Eliogabalo》(1667)で、1668年の謝肉祭のために作曲されましたが、結局上演されませんでした。それは政治的な理由か、あるいは単に彼の作品が好まれなかったからでしょう。オペラにおいて、ますますアリアが重視されていく中、あくまでレチタティーボを主体とするカヴァッリのオペラは、もはや時代遅れとなっていました。

もっとも、カヴァッリもフランスから帰った後は、劇場よりも教会音楽に注力していたようです。1665年に今更ながらサン・マルコ寺院の第1オルガニストに昇進し、1668年にはマエストロ・ディ・カペラに就任しています。

カヴァッリのオルガン演奏は唯一フレスコバルディに匹敵し得ると言われるほどでしたが (Paul Hainlein, 1647)、生憎この方面では彼は全く作品を残していません。

カヴァッリの宗教作品もあまり多くは残っていませんが、サン・マルコ寺院での30年以上に渡る奉職を考えれば、実際には相当な作品を手掛けていたはずでしょう。1675年の『晩課集』も、サン・マルコ寺院伝統の二重合唱形式を踏襲するものです。

それから彼は自分のためのレクイエムを作曲し、葬儀と死後の供養に関する周到な指示を書き、準備万端整えて、1676年1月14日に世を去りました。