「研究は楽しむもの」—好きなことを追求する大学教員の研究とキャリア【中学生のための職業講演会レポート】

「研究は仕事だとは思っていないんです」

中学校の教室で行われた職業講演中、参加した生徒さんたちからは驚きの声がもれました。仕事とは厳しく大変なもの、というイメージを抱いている生徒さんは多いもの。「予定のない土日は研究に集中できるから大学に行くのがうれしい」という武藤先生の言葉は、新鮮に聞こえたはずです。

11月22日、船橋市立前原中学校では2年生向けに職業講演会が行われました。職種の異なる8名の社会人講師が各クラスでそれぞれの職業やキャリアについてお伝えする場に、東邦大学からは理学部・武藤梨沙先生が参加。中学生の皆さんに研究の楽しさや、その先にある発見の喜びについてお話しました。

高校選びから始まった、研究者への道

武藤先生は岐阜県出身。高校選びでは「トイレがきれいだったから」という意外な理由で、お隣・愛知県の高校を選んだそうです。将来の希望や学力を重視して高校選びをする、というのが一般的な進路選択になっている中で、学校の環境を重視したエピソードは、中学生にとっても身近に感じられるのではないでしょうか。ゲスト講師を前に、少し緊張気味だった生徒さんたちの顔に笑顔が見られた瞬間でした。

その後、名古屋工業大学で有機化学を学び、名古屋大学大学院で生物の研究に進むことを決意。博士課程では研究に没頭する一方、資金や成果に悩む日々も経験したそう。そんなときにも、支えになったのは研究の面白さ。「自分で新しいことを見つけるというプロセスは、本当に楽しいです」と武藤先生は力をこめました。

生物時計に魅せられて

現在、武藤先生が取り組んでいる研究テーマは「生物時計」。人間をはじめ、動植物が体内に持つ「時間を測る仕組み」を解明する研究です。このテーマに興味を抱いたのは、その仕組みの美しさだったといいます。「生物がもつ生活のリズムに、美しさを感じたんですよね」と語る武藤先生。植物や動物、さらには単細胞生物でさえ、24時間という規則的なサイクルを持ち、それに基づいて生活しています。その精密さと普遍性に魅了され、「もっと知りたい」という好奇心が研究の原動力となったそうです。

「例えば、植物は朝が来る前に光合成の準備を始めます。それは、生物時計が正確に働いているからです。私たち人間が夜になると眠くなり、朝になると目が覚めるのも、この仕組みのおかげなんです」と武藤先生は説明しました。大学で行われている研究というと難解な印象を抱きがちですが、こうした日常生活に密接した例を挙げることで、生徒さんたちは研究をぐっと身近に感じることができたようです。

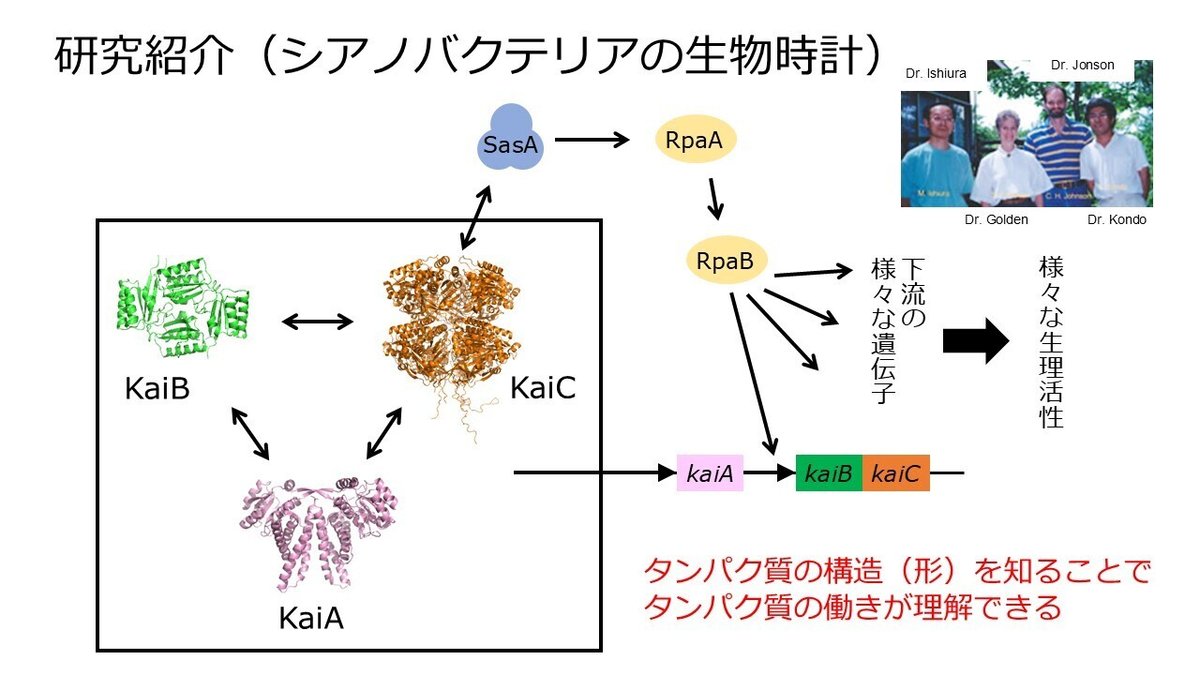

シアノバクテリアから読み解く、生命のリズム

武藤先生が扱う「生物時計」の研究は、藍色細菌(シアノバクテリア)と呼ばれる単細胞生物を用いて進められています。「藍色細菌は地球上で最もシンプルな生物時計を持つ生物です。その仕組みを理解することで、より複雑な生物の生物時計の基本がわかるんです」と、基礎研究の重要性を語りました。

分子レベルでの実験を重ね、細菌が24時間周期でどのように働いているのかを明らかにする過程は、非常に繊細で根気のいる作業なのだそうです。しかし「生物時計の仕組みを少しずつ解き明かしていくと、それがどのようにして生物全体の健康や行動に影響を与えるかが見えてきます。その発見のプロセスが、本当に楽しいんです」と話す様子から、先生が心から研究を楽しんでいるのが伝わりました。

教科書を書き換えるほどの発見

研究の楽しさを語る中で武藤先生は、教科書にまつわるエピソードも紹介しました。「教科書に載っていることは正しい、と思うかもしれません。でも、それは現時点でのベストな情報です。新しい研究成果によって内容が覆ることもあるんです」と説明。実際に先生は、自身の研究成果で、それまで常識とされていたことを覆した経験ももっています。

そんな武藤先生にとって、研究の醍醐味とは「誰も知らないことを初めて発見できる瞬間」。

「世界中の誰も知らない事実を、初めて自分が明らかにする。その瞬間の達成感は、どんな苦労も忘れさせてくれます」。研究者は常に、誰も答えを知らない新しい問いを探求し、未知を解明するために試行錯誤を繰り返します。その中で生まれる発見は、たとえ小さなものであっても、世界の知識の一端を担う重要なものです。不変の事実だと思っていた教科書の記述が、現在進行形の研究によって変わり続けている。その事実を知り、生徒さんたちは研究者の仕事のダイナミックさや魅力が伝わったことでしょう。

チャンスを掴むために準備する

「チャンスのために準備をしておくこと」――武藤先生が講演で強調した言葉です。「人生には、いつどこでチャンスが訪れるか分かりません。そのときに備えて、常に準備をしておくことが大切です」と語るその姿には、実体験に裏打ちされた説得力がありました。

大学教員としての道も、まさにその「準備」の積み重ねが問われるものです。まず博士号を取得するまでに最短で27歳。それでも「論文が出なければ6年、場合によっては10年以上かかることもあります」と話し、その過程の厳しさを説明しました。しかし、博士号を取得しても、それがゴールではありません。「大学教員になるためには、ポストが空くのを待ち、そのときにアプライ(応募)できる準備が必要です。公募の競争率は非常に高く、面接まで進めるのは数名、その中からたった1人が選ばれることも珍しくありません」と語ります。

武藤先生自身も、これまでに在籍していた大学で研究を重ねつつ、常に「チャンスを掴むための準備」を続けてきたと言います。「研究成果を論文にまとめる、学会で発表する、そして評価されるような成果を出す。この積み重ねがなければ、チャンスが来ても活かせません」と繰り返しました。

一番楽しかったのは、任期ありの研究者・ポストドクターの頃だったかもしれないと武藤先生は振り返ります。「助教になって以降は、授業や学生の指導があるのでなかなか研究に時間がとれません。その点ポスドクの頃は、任期満了後の地位や職の保証がないので不安定ですが、研究だけに集中できる時間がありました。好きなことができていたから、苦労だとは感じませんでしたね」。自分の興味を深め、挑戦し続けることで、いずれ自分らしいキャリアを築ける――そんな前向きなメッセージは、生徒たちにもきっと響いたことでしょう。

「受験も同じです。結果が分からない試験や面接に備えるためには、日々の努力を重ねるしかありません。準備をしておくことは、不安を乗り越える力にもなります」と語りかける武藤先生の言葉に、生徒たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

好きなことを追い続けることで見える未来

武藤先生の講演には、「好きなことを追求する楽しさ」と「そのための準備の大切さ」という2つの大きなメッセージが込められていました。研究の厳しさや大学教員になるまでのハードルを包み隠さず伝えつつも、その道のりに「好きなことを追い続けることで得られる喜び」があるから進み続けられるのでしょう。

「チャンスを掴むために準備をする」という言葉は、研究だけでなく、どんな道を選ぶ人にも共通する教訓です。準備を怠らず、自分の興味や好きなことを深め続ける姿勢が、結果的に未来を切り開くカギとなる。武藤先生の実体験に基づく言葉は、未来を考え始めたばかりの中学生にとって、大きなインスピレーションになったことでしょう。

この記事を読んでくれた方も、時間をとって「自分の好き」に向き合ってみてほしいです。興味を持ったことを少しずつ深めていくことで、予想もしなかった未来が見えてくるかもしれません。「楽しみながら挑戦する」――武藤先生が繰り返し伝えたこの姿勢が、明るい未来をつかむ第一歩となるでしょう。まずは、感じたことをぜひ周りの人と話してみてくださいね。

動画もあわせてご覧ください!

理系・研究・大学……興味を持ったら調べてみよう

この日は「進路講演会」だったので、武藤先生にはキャリアや大学教員という職業をメインにお話してもらったのですが、生徒さんの感想には「研究のことをもっと詳しく知りたいです」という声もありました。

武藤先生の研究や「生物時計」に興味を持った方は、ぜひ東邦大学の公式ページや研究室情報をご覧ください。また、オープンキャンパスや中高生向けのイベントでは、実際の研究現場を体験することもできます。理系の面白さを知るきっかけになるかもしれません。

武藤先生の研究室:生物分子科学科 武藤研究室ページ Xアカウント

東邦大学 理学部公式ページ:公式サイト

イベント情報:12/7 保護者ワークショップ 12/26、27 中学生イベント