まずはこれ!企画職で必須となるスタンス(姿勢)とは?

本投稿では、営業企画・事業企画等の職種において、マストで必要と言っても過言ではない3つのスタンス(姿勢)についてまとめていきたいと思います。

企画職にジョブチェンジしたての方や企画をやってみたいと思っている方はもちろん、現在企画職で活躍いただいている方も改めて自身のスタンスの見直し観点で参考にしていただければ幸いです。

企画職に最低限必要な3スタンス

まず初めにお伝えしておくと、企画を進めていく上で必ずと言ってもよいほど求められるスタンスは下記の3点だと考えています。

「なぜだろう?」を放置しない姿勢

事象を構造的に捉え、アウトプットする姿勢

遠慮せずに自身の考え・意見を発信する姿勢

次項より、「なぜこのスタンスが必要とされるのか」、「それぞれ具体的にどのようなことを指すか」を実例も踏まえて解説していきます。

なぜ、この3スタンスが重要なのか?

企画職では、

「全体俯瞰し、事業としての成功を短時間・効果的に達成すること」

が求められます。

私は、この動きの中で重要となってくる点は

「正しく課題(解決すべき事柄)を捉える」ということと、

「関係者との認識統一・協力関係を創る」だと考えています。

解決しなくてもよいことを解消していても目的達成には繋がりませんし、

解決することが特定できてもワンマンプレーでは

本当に効果的な改善策も実行計画も生み出せません。

これらの重要事項を成し遂げるためにも、

まずは自身の仕事に対するスタンス(姿勢)を

企画職に適した形にしていくことが必要となります。

※スタンスとは別で実際の企画・設計上のスキルももちろんありますが、土台としての話として参照ください。

「なぜだろう?」を放置しない姿勢

起こっている事象に対して「なぜ?」を繰り返し行い、

真因特定・改善に繋げるための分析方法として「なぜなぜ分析」は有名かと思います。

トヨタ自動車工業の元副社長である大野耐一氏の著書

『トヨタ生産方式』で説明もされており、

「5回の『なぜ』を自問自答する」と言う表現から『5Whys』とも呼ばれます。

ただ、手法としては知られているものの

何か特定の解決すべき問題が起こってから、それの原因究明として使われるケースはあれど、日常的に意識している方は少ないというのが現場での感覚です。

「なんでこの運用があるんだろう?」

「なんでこのシステム・機能仕様になっているんだろう?」

こういった日常業務の中での「なぜ?」を放置していませんか?

これらを放置していることで自分自身(または組織)が問題として認識していないような潜在的な問題点を逃すことにもつながり、

顕在的な問題解決だけに捕らわれて止血対応・シューティングに追われる

ようなことにも繋がりかねません。

原因・理由がわからなくて”モヤっ”とするポイントは放置せず、

自身で一次情報(営業現場や顧客の実態など)を取得しながら実態を押さえていくことが、潜在問題放置リスクの低減や、真因特定のなかでの要素欠落・ズレた分析の回避にも繋がります。

事象を構造的に捉え、アウトプットする姿勢

「なぜだろう?」を放置せずに実態を押さえたうえで、重要になるのが

「取得した情報・事象の関係性を整理して、アウトプットする」ことです。

人は事象を文字の羅列や口頭では、正しく全体認識することができません。

自分自身の認識・理解を深めるためにも、どういう構造で事象が生まれているかを他者に正しく理解してもらうためにも、シンプルな構造で漏れなく構造化していくことが必要だと考えています。

「成果物作るの面倒くさいんだよな・・・」など手間がかかるのは重々承知ですが、この作業をせずに進めることで起こる「課題設定誤りによる手戻り」「関係者間調整の負荷」を考えると初期のタイミングで正しい構造を理解・アウトプットして、関係者間の認識齟齬をなくしていくことのほうが幾分もリーズナブルだと考えています。

私は『構造化』について、業務改善などの企画においては具体的に以下のようなフレームをよく使います。

もちろんこれ以外にもフレームはありますので、そのドキュメントを「どのような目的において作成するのか」を踏まえて必要な構造でアウトプットしていくようにしていただければと思います。

※実際の作り方はスキル要素となるので、また別回で投稿します

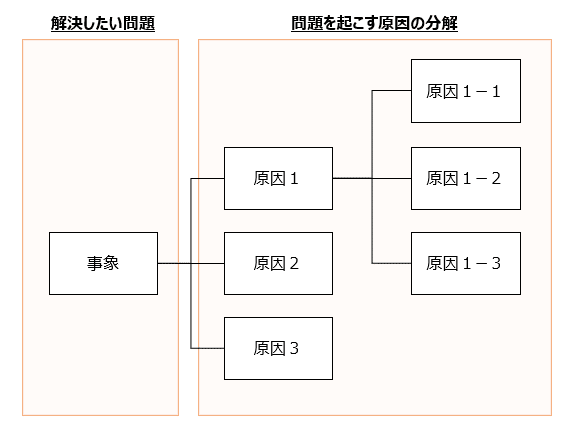

ロジックツリー

解きたい問題を最上段に置き、その原因となる要素を分解していくフレームです。前述の『なぜなぜ分析』等の真因特定において有効です。

時系列/フローチャート

業務やビジネスプロセスなどのステップを時系列・実行順に可視化していくためのフレームです。前提となる実態を理解する際や、システム設計時の業務要件設計時に有効です。

KPIツリー

事業で目指すべき指標(KGI)を上段に置いたうえで、構成する各指標を四則演算で計算できる形に分解するフレームです。実態数値をプロットしていきKGI・KPIを上げるためのレバーになるような指標を特定する際に有効です。

遠慮せずに自身の考え・意見を発信する姿勢

最後に実際に人に対して発言・コメントとして意見を伝える際のスタンスです。

真因特定しようが、構造的にモノゴト捉えらえようが、

それを他者に対して伝えられなければ全く意味がなくなるので

スタンス上最重要だと考えています。

「議論の流れを妨げたくない」、「間違ったこと言って失望されたくない」等の感情から発言を恐れてしまうということはあると思います。

しかし、上記のマイナスよりも発言しないことでの損失のほうが

個人的にも組織的にも大きいということを認識してもらいたいと思います。

あなたが発言しないことで、

個人的に、あなたの評価は「無」になってしまいます。

また、自分の考えに対するFBもない状態なので、考えをブラッシュアップすることもできず企画者としての成長も鈍化してしまうリスクにも繋がります。

組織的には、あなたの視点が抜けることで例えば「合理性・客観性のない企画・検討がなされてしまう」など、企画品質上の棄損につながる可能性もあります。

間違っていても、それが議論品質や自身の成長の糧になることを理解したうえで、発言することの勇気を持ち「人に自分の意見を聞いてもらう」という癖をつけていくべきだと考えています。

まとめ

改めて、企画職をしていく上での大事な点は以下です。

「なぜだろう?」を放置しない姿勢

事象を構造的に捉え、アウトプットする姿勢

遠慮せずに自身の考え・意見を発信する姿勢

あくまで企画職を務めるうえでの最低限のスタンスとしてまとめました。

今後、このスタンスを踏まえたうえでスキル・知見としてのナレッジも投稿していくため、引き続きよろしくお願いします。