韓国併合の詔書と斎藤 実

韓国併合の際に出された明治天皇の併合の詔書

韓国併合の際に出された明治天皇の併合の詔書明治43年(1910年)8月29日に出された御名御璽(明治天皇の押印)がされた「韓国併合の詔書」。

朕(※天皇の自称)、東洋ノ 平和ヲ 永遠ニ 維持シ 、帝國(※大日本帝国)ノ 安全ヲ 将來ニ 保障スルノ 必要ナルヲ 念ヒ 、又 常ニ 韓國カ 禍亂ノ 淵源タルニ 顧ミ(※日清・日露戦争の原因であったことを考え)、 曩(※先)ニ 朕ノ 政府ヲシテ、 韓國政府ト 協定セシメ、韓國ヲ 帝國ノ 保護ノ 下ニ 置キ 、以テ 禍源ヲ 杜絶シ(※災いのもとを無くし)、平和ヲ 確保セム コトヲ 期セリ。

爾來(※それ以来) 時ヲ 經ルコト 四年有餘。

其ノ間 朕ノ 政府ハ、鋭意 韓國施政ノ 改善ニ 努メ、其ノ 成績 亦 見ルヘキ モノ アリ ト 雖、韓國ノ 現制ハ、尚 未タ 治安ノ 保持ヲ 完スルニ 足ラス。

疑懼ノ念、每ニ 國内 ニ 充溢シ、民 其ノ堵 ニ 安セス(※猜疑心が韓国国内に満ち溢れ民が安心して暮らせていない)。

公共ノ 安寧(※社会一般の人々の安らかな生活) ヲ 維持シ 民衆ノ 福利ヲ 増進セムカ 爲ニハ 、革新ヲ 現制ニ 加フル ノ 避ク可ラ サルコト 、瞭然 タルニ 至レリ(※制度改革が必要なことは疑いようのない事実である)。

朕ハ、韓國皇帝陛下ト 共ニ、此ノ事態ニ 鑑ミ、韓國ヲ 擧テ 日本帝国ニ 併合シ、以テ 時勢ノ要求ニ 應スルノ 已ムヲ得サル モノ アルヲ 念ヒ、茲ニ 永久ニ 韓國ヲ 帝國ニ 併合スル コトト ナセリ。

韓國皇帝陛下 及 其ノ 皇室 各員ハ、併合ノ後ト雖、相當ノ 優遇ヲ 受クヘク、民衆ハ、直接 朕カ 綏撫ノ下ニ 立チテ(※朝鮮半島も日本と等しく平安になる様に)、其ノ 康福ヲ 増進スヘク、産業 及 貿易ハ、治平ノ下ニ(※平穏な世の中で)顯著ナル 發達ヲ 見ルニ 至ルヘシ。

而シテ 東洋ノ平和ハ、之ニ依リテ 愈、其ノ基礎ヲ 鞏固(※強固)ニ スヘキハ、朕ノ 信シテ 疑ハサル 所ナリ。

朕ハ、特ニ 朝鮮総督ヲ 置キ、之ヲ シテ 朕ノ命ヲ 承ケテ、陸海軍ヲ 統率シ、諸般ノ 政務ヲ 總轄セシム。

百官有司(※国家運営に携わる全ての役人)、克ク朕ノ意ヲ體シテ事ニ従ヒ(※天皇である私の考えを心にとどめ業務を行い)、施設ノ緩急其ノ宜キヲ得(※民に負担をかけない丁度良い速度で政治を行いなさい)、以テ衆庶ヲシテ、永ク治平ノ慶ニ賴ラシムルコトヲ期セヨ(※庶民が平和の喜びに浸れる様に決意をもってこの事業に当たりなさい)。

「歴代詔勅全集 第7巻」より「韓国併合の詔書」

韓国併合に当たって出されたこの明治天皇の詔書に、当時の内閣総理大臣 兼 大蔵大臣(現在の財務大臣)桂 太郎(陸軍出身)、陸軍大臣 寺内 正毅、外務大臣 小村 寿太郎等と共に署名していた政治家が斎藤 実でした。

昭和11年(1936年)2月26日に勃発した二・二六事件の際に青年将校らに暗殺された斎藤 実内大臣は明治天皇・大正天皇・昭和天皇の3代の天皇に仕えた政治家だったのです。

2月26日未明に坂井 直中尉、高橋 太郎少尉、安田 優少尉に率いられた150名の兵士が重機4、軽機8、小銃、ピストルなどを持ち斎藤邸を二手に分かれて襲撃した。

自室にいた斎藤は無抵抗で虐殺された。

斎藤 実の養子である斎藤斉の妻の弟であった作家の有馬 頼義は、事件当日に隣家の義兄邸に宿泊していた。

春子から話を聞いた有馬によると、兵士らはベッドの上にあぐらをかいていた斎藤に軽機関銃を発射し、ベッドから転げ落ちた死体に更に銃撃した。

春子夫人は銃撃された際に斎藤の体に覆いかぶさり「私も撃ちなさい!」とさけび、斎藤の死を確認しようとする兵士の銃剣で負傷した。

春子夫人はその後、長寿を全うし、1971年に98歳で逝去したが、最晩年に至るまで事件のことを鮮明に記憶し語っていたという。

斎藤の遺体には47箇所の弾痕、数十の刀傷が残されていた。享年79。

信任していた重臣らを殺害された昭和天皇は激怒し、反乱軍の鎮圧を命じた。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より「斎藤 実」この様に昭和天皇の信任厚い斎藤 実を、皇軍(天皇の軍隊)と自称していた大日本帝国軍人が夫人の目の前で惨たらく殺し、守るべき神聖な帝都(東京)を血で汚したのでした。

「代々受け継がれる天皇陛下の大御心(意思・考え)に背いた、あってはならない事態」陸軍士官学校本科生徒隊を率いていた私の大叔父豊田 勝少佐は事件の一報を聞き青ざめたと伝わっています。

喜びと喜びが手を取り合う

大正天皇 婚二十五周年記念はがき

大正天皇 婚二十五周年記念はがき大正8年(1911年) 3月1日、日本が韓国皇帝を毒殺したというデマから始まった「萬歳事件」と、そこから瞬く間に朝鮮半島中に広がった反日本の大暴動。

各施設とも大正14年(1925年)の大正天皇銀婚式を目指して建設作業が進んでいた

各施設とも大正14年(1925年)の大正天皇銀婚式を目指して建設作業が進んでいた明治40年(1907年)自ら韓国を訪問していた大正天皇(訪韓時は嘉仁親王)の結婚25周年(銀婚式)である、大正14年(1925年)までに韓国独立式典の準備を終えなければならないという、大事な時期での朝鮮総督府の大失態でした。

双喜紋

双喜紋

双喜紋(そうきもん、双喜、拼音: shuāngxǐ , シュアンシー)とは、中華圏や朝鮮半島で主に用いられるデザインのひとつで、「喜」を横に二つ並べた「囍」の漢字を意匠化したもの。

下部が簡略化された字体が用いられたり、左右が連結されたりすることが多い。

縁起物として結婚式や春節などのシンボルマークとして用いられている。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より「双喜紋」大正時代に日本が作った双喜紋(喜びと喜びが重なる)には「大正天皇銀婚式と李王垠・方子女王の結婚(大正9年4月28日)という2つの結婚祝い」と「日本と韓国の関係が末永く良縁であります様に」という大正天皇の願いを込めていました。

また「結婚」は「日韓同盟の完成」を例えていました。

明治天皇の大御心(天皇の意思・考え)の下で嘉仁親皇の訪韓を成功させ、続けて日本留学を始めた韓国皇太子の教育係を韓国皇帝から託されていた伊藤 博文。

暗殺された年にも日本国皇帝(天皇)と韓国皇帝の聖意(考え)を伝えていた伊藤 博文

暗殺された年にも日本国皇帝(天皇)と韓国皇帝の聖意(考え)を伝えていた伊藤 博文残念ながら安重根の間違った判断で暗殺されてしまいましたが、大日本帝国と大韓帝国が手を取り合い東洋(アジア)の平和を確固たるものにするという、この忠臣の遺志に報いるものでもありました。

そのためウィキペディア(Wikipedia)の「双喜紋」の説明にもある様に朝鮮側の文化に配慮してあり、日本側の意図が密かに相手(韓国王公族や特権階級層の両班)に伝わることを意識して行われていました。

明治天皇の併合の詔書に署名をしていた斎藤 実の朝鮮総督3代目への就任は非常に重要な意味をもっていたのです。

着任早々に「南大門駅爆弾テロ」に遭遇しながらも朝鮮半島の政治の立て直しという重責を果たした斎藤 実夫妻の仲を引き裂いた「二・二六事件」は、大日本帝国の霊的守護にも関わる大罪でした。

陰陽一体(内鮮一体)

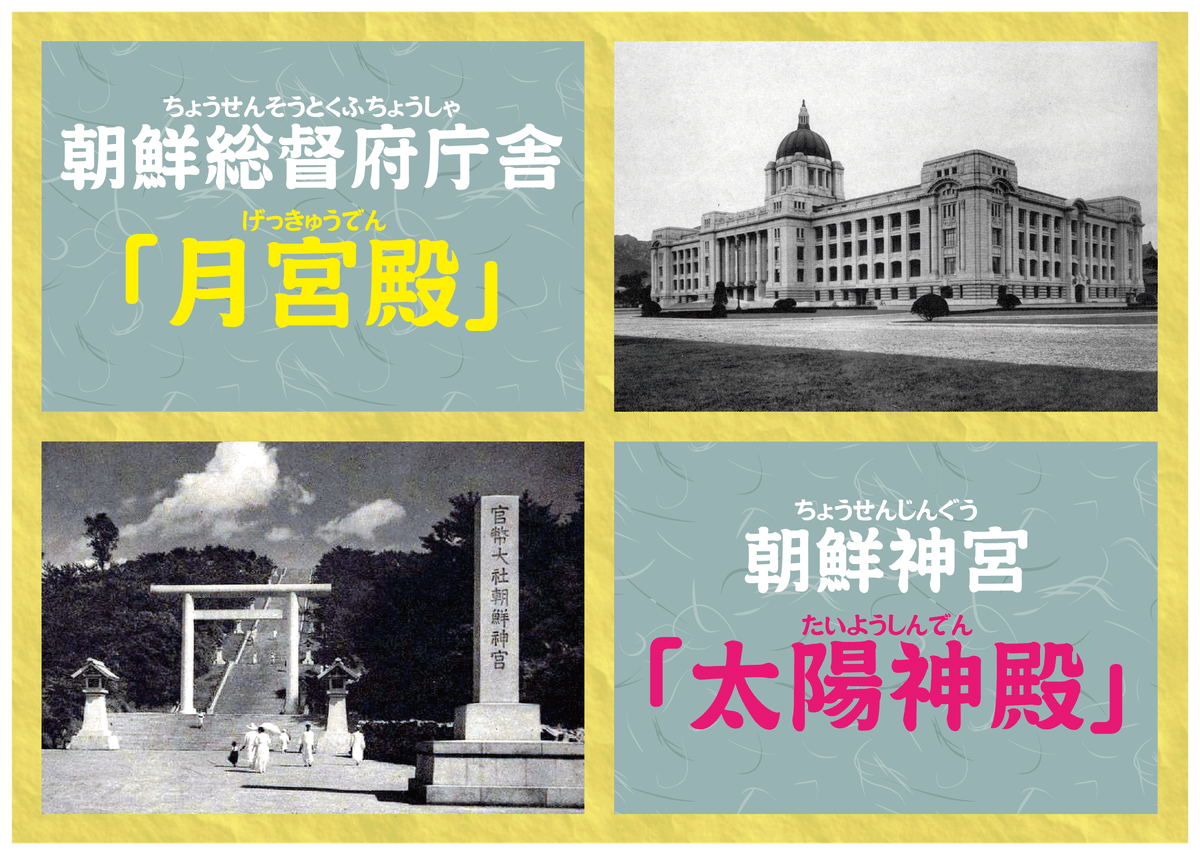

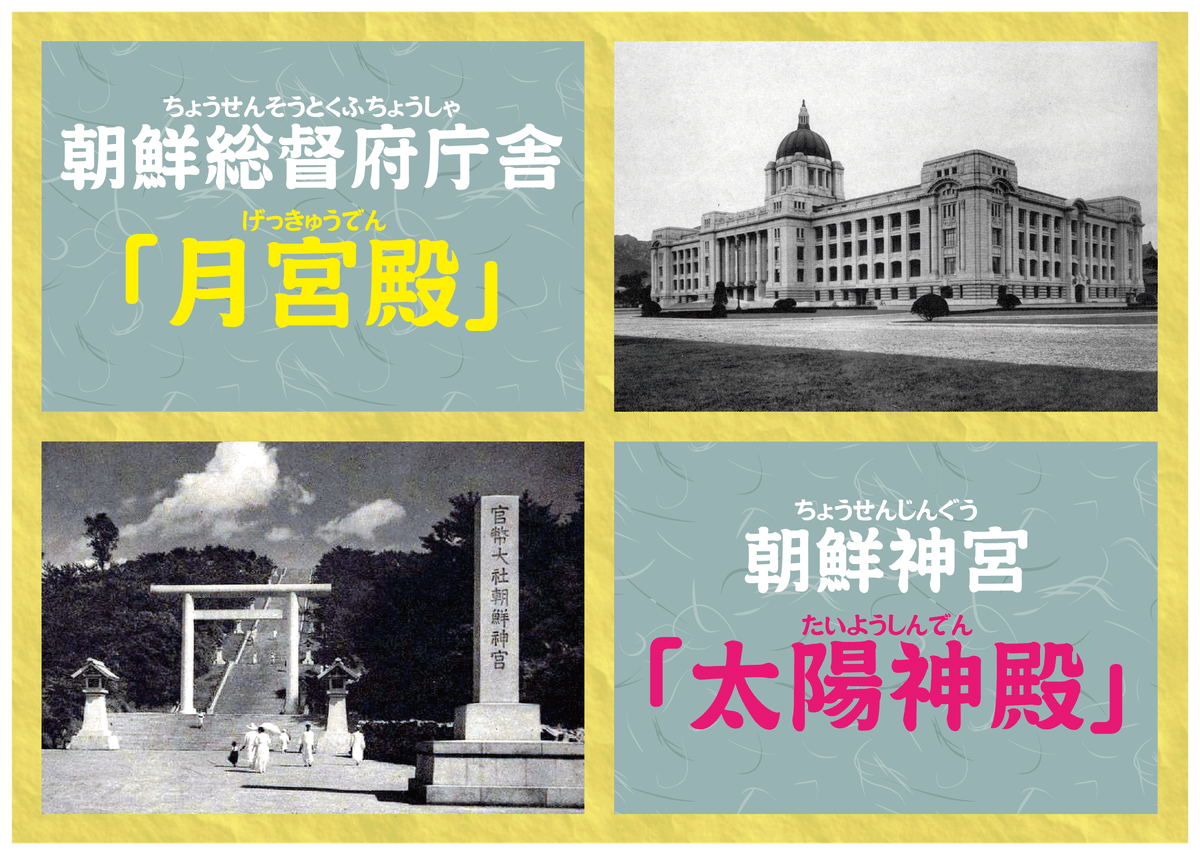

斎藤総督治下で「金輪造営図」を参考に創建された「朝鮮神宮」

斎藤総督治下で「金輪造営図」を参考に創建された「朝鮮神宮」大正8年(1919年)は、併合の詔書に署名し初代朝鮮総督を務めた寺内 正毅内閣総理大臣の決断でシベリア出兵が行われていました。

また明治維新を成し遂げた明治天皇・昭憲皇太后の崩御後、その遺徳を偲び国民からの嘆願で建設が始まっていた明治神宮の工事の完成が見えていた時期でした。

そして、この明治神宮の大正9年(1920年)の創建後に続けて建設工事の予定が組まれていた神社が朝鮮神宮でした。

陰陽一体・内鮮一体

陰陽一体・内鮮一体この朝鮮神宮創建は、ただ天照大神と明治天皇を海を越えて祀るというだけではなく、先行して建設が始まっていた月宮殿(月を示す「陰」・本来は韓国皇帝の王宮予定として建設していた朝鮮総督府新庁舎)と対になる太陽神殿(太陽を示す「陽」・祭神は天照大神と明治天皇の朝鮮神宮)の完成(陰陽一体)を意味していました。

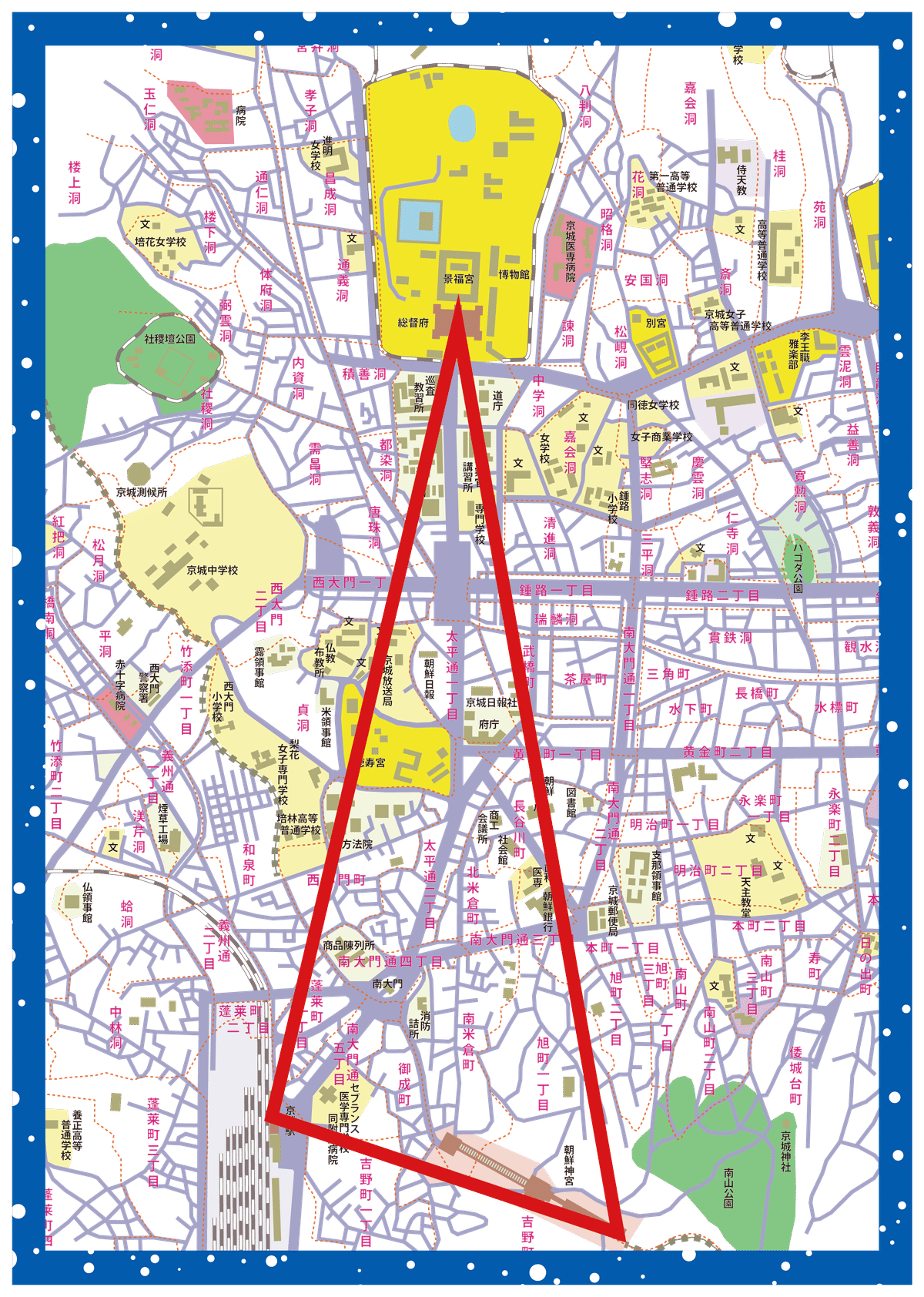

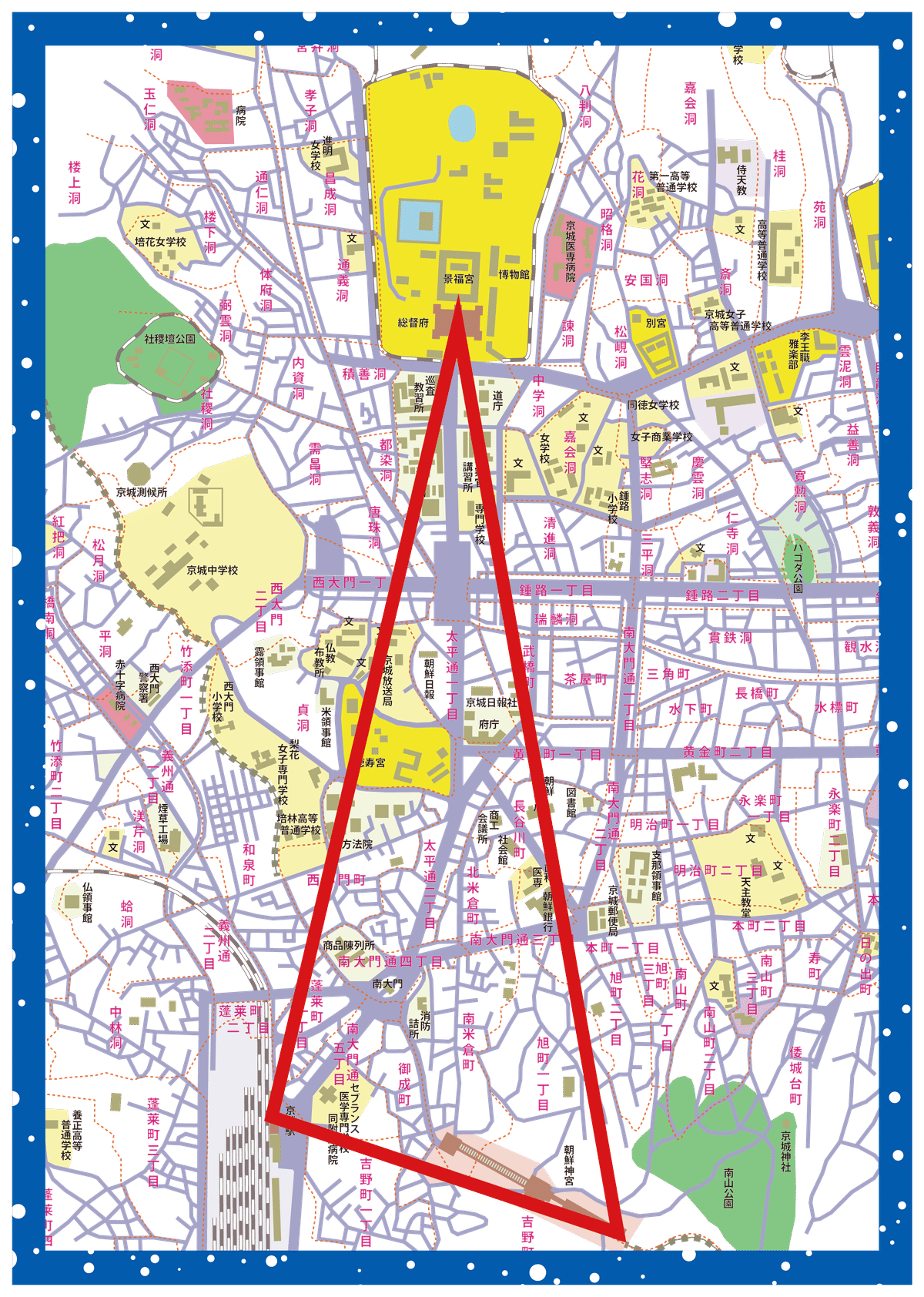

そして大正天皇より李王垠・方子女王の結婚祝いの品としての第二東京駅(京城駅・初代ソウル駅)が完成し、この陰陽の施設を結ぶと京城(ソウル)の地に巨大な三角形が現れる様になっていました。

それが、七夕(7月7日)の夜空を彩る「夏の大三角形」でした。

京城(ソウル)に作られた夏の大三角形

京城(ソウル)に作られた夏の大三角形

長白山(白頭山)のスサノオノミコト

斎藤 実3代目総督による題字

斎藤 実3代目総督による題字第3代目総督を務めた斎藤 実が表題を書いた「長白山より見たる朝鮮及び朝鮮人」。

その斎藤 実内大臣が「二・二六事件」で青年将校に惨たらしく殺されると、事態の収拾後すぐに「お約束した韓国独立が果たせていないためにスサノオノミコトがお怒りになられた。直ちに儀式を行いお怒りをお鎮めせよ」との東京からの指示で長白山(白頭山)に入ったのが私の祖父 豊田 靖国でした。

昭和11年(1936年)の朝鮮総督府及所属官署職員録に祖父豊田 靖国

昭和11年(1936年)の朝鮮総督府及所属官署職員録に祖父豊田 靖国この咸鏡北道 城津郡 城津邑 本町は、南北分断後の現在は北朝鮮 金策市と呼ばれています。

咸鏡北道 城津

咸鏡北道 城津 左が祖父 豊田 靖国 右が父の2番目の姉 豊田 千枝子

左が祖父 豊田 靖国 右が父の2番目の姉 豊田 千枝子 長白山に祀られていた北斗七星 開天弘聖帝

長白山に祀られていた北斗七星 開天弘聖帝大正14年(1925年)に金の星社(大正8年11月に設立された児童書専門出版社)から出版された童話集「金の釣瓶」では、「「龍王潭」の上には開天弘聖帝と申す神様が居らっしゃいます。その開天弘聖帝様の、お傍に事えて(仕えて)居る天女様達が、毎日一回づつ天から降りて來て龍王潭で水を浴びるのでございます。」と書かれています。

「皇国新地誌」より「白頭山頂龍王潭概略図」

「皇国新地誌」より「白頭山頂龍王潭概略図」標高2,744mの白頭山山頂の「龍王潭」と呼ばれるカルデラ湖の上には何もありません。

この「龍王潭の上に居らっしゃる」とは「天の宮殿に住んで居られる開天弘聖帝」の意味でした。

また古代においては「天の宮殿」とは月に存在するものとされていました。これが万物を支配する神である天帝の住む宮殿「月宮殿」になります。

松花江の異名「スンガリー・ウラ」

松花江の異名「スンガリー・ウラ」白頭山の天池から流れる松花江は、満州語では「スンガリー・ウラ(天の河)」と呼ばれていました。

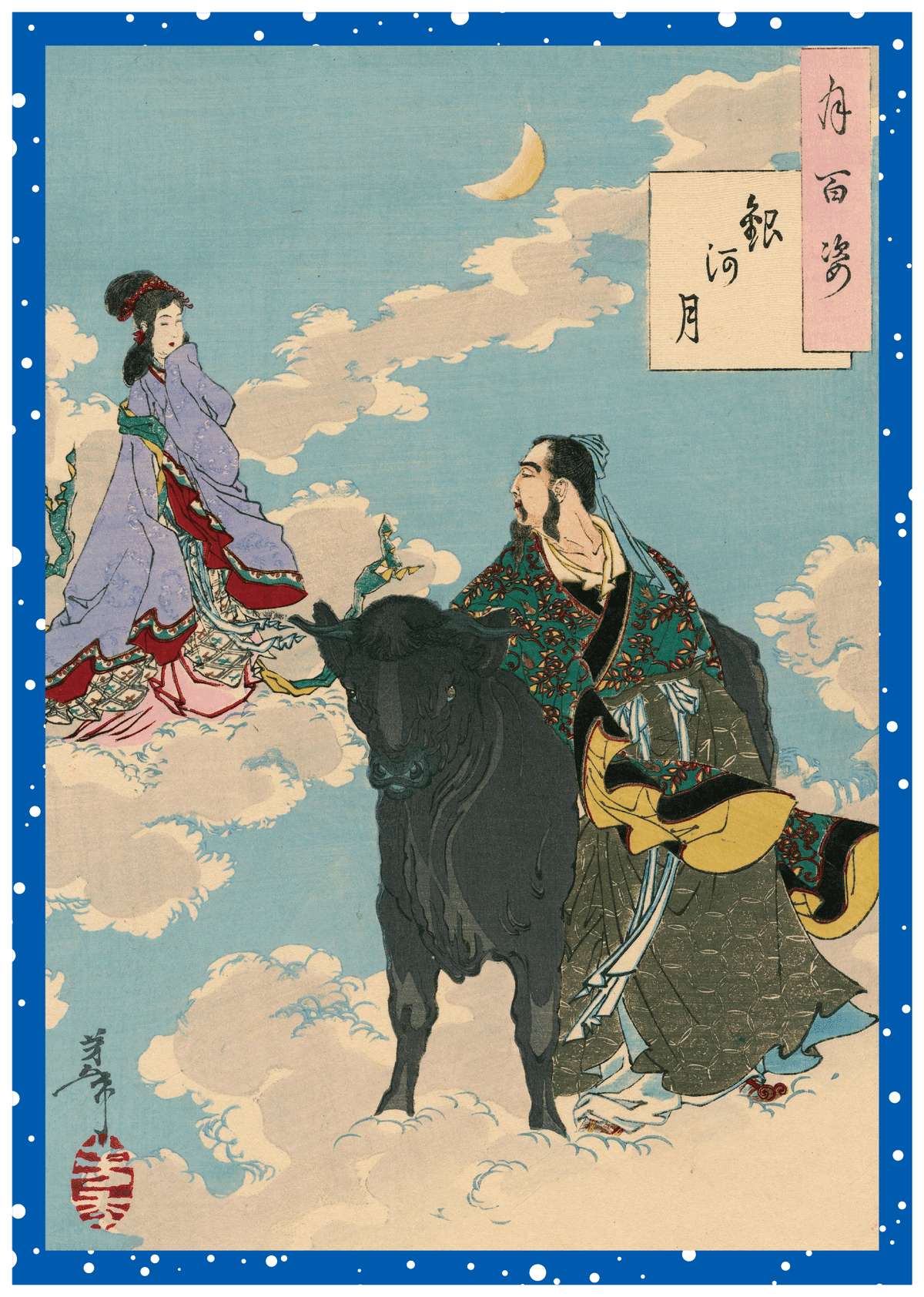

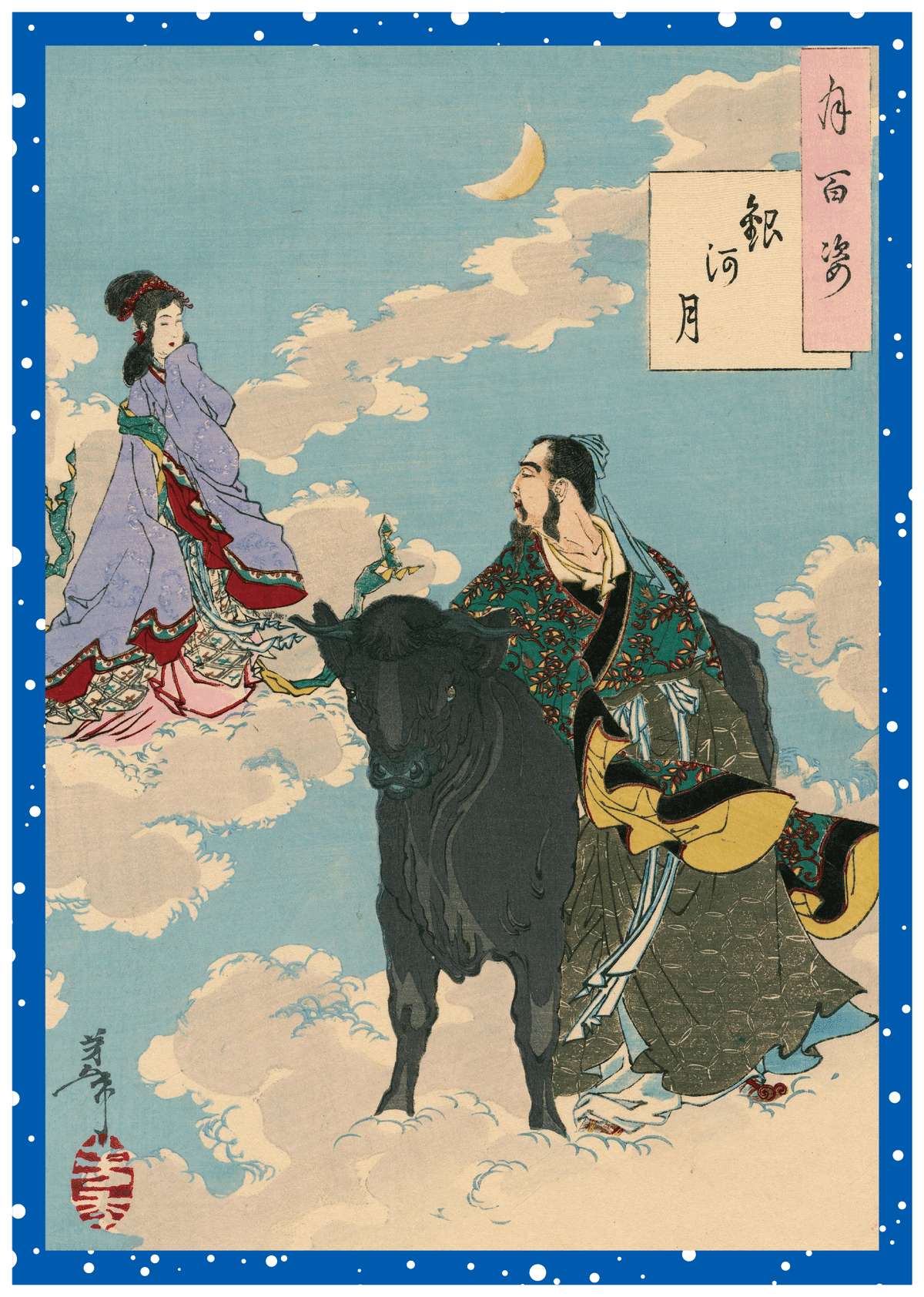

月岡芳年「月百姿」より三日月(弓張月)と織女(織姫)と牽牛(彦星)を描いた「銀河月」

月岡芳年「月百姿」より三日月(弓張月)と織女(織姫)と牽牛(彦星)を描いた「銀河月」天の河(川)が舞台になった伝説は「牽牛織女の伝説」が良く知られていますが、形を変えたものが日本の各地にも伝わっていました。

日本列島と世界を結ぶ「羽衣伝説」

白頭山羽衣伝説と酷似していた岩手県の羽衣伝説

白頭山羽衣伝説と酷似していた岩手県の羽衣伝説朝鮮半島と同じ羽衣伝説が残っていた東北地方 岩手県の和賀郡。

この岩手県の北上市には山陰地方(鳥取県・島根県と山口県北部、京都府北部の京丹後、兵庫県)と同一の勾玉や西アジア(現在のイラク・ヨルダン・トルコ・イスラエル等)産の金層ガラス玉が発見されている江釣子古墳群(昭和54年【1979年】文化財指定)があります。

また岩手県の奥州市水沢に、旧盛岡藩出身の 斎藤 実の記念館「奥州市 斎藤 實 記念館」があります。

続群書類従 第21輯の上 合戦部「牛窪記」

続群書類従 第21輯の上 合戦部「牛窪記」「大政奉還」実現に尽力した岡山藩の 牧野権六郎と同族の鳥取藩牧野家(曾祖父 牧野 勝次郎生家)の本拠地であった東三河(現在の愛知県東部)にも「羽衣伝説」は残っていました。

『牛窪記』は『続群書類従』の合戦の部に収載され、合戦記・軍記物として扱われているが、実質は牛窪城主牧野氏の栄枯盛衰の描写が中心のために「牛窪城主盛衰記」であるという見方もある。

また、熊野三所大権現(牛窪・熊野神社)、金山大権現(中條神社)、牛窪・長谷寺観音堂や野中の地蔵尊の逸話などのこの地域の武将であった牧野氏の信仰に関する記述も目立つ。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より「牛窪記」 牧野氏が尊崇した熊野権現社

牧野氏が尊崇した熊野権現社 豊田 靖国の父親 牧野 勝次郎

豊田 靖国の父親 牧野 勝次郎私の曽祖父 牧野 勝次郎が国命により「豊受大神と同じ船で来て仕えていた豊田の家」を継ぎ豊田 勝次郎となったのは明治39年(1906年)3月でした。

京城(ソウル)吉野町・蓬莱町

京城(ソウル)吉野町・蓬莱町日本が併合時代に京城(ソウル)に付けていた町名 「吉野町」と「蓬莱町」。

奈良県の吉野山から和歌山県熊野の蓬莱山への参拝道「大峯奥駈道」を示す地名でした。

熊野三所権現

熊野三所権現和歌山県 新宮市の熊野速玉大社近くにある熊野蓬莱山。

スサノオノミコトの異名

スサノオノミコトの異名熊野速玉大神は薬師如来とされていますが、薬師如来(牛頭天王)はまた妙見菩薩(北斗七星)であり「スサノオノミコト」になります。

羽衣伝説がつなぐ人脈

羽衣伝説がつなぐ人脈そして大正8年(1919年)3月1日の「萬歳事件」後、斎藤 実3代目総督の下で「南大門駅爆弾テロ事件」解決と朝鮮総督府警察の立て直しに尽力した千葉の姓をもつ人物が宮城県出身の千葉 了でした。

千葉 了の著作「朝鮮独立運動秘話」

千葉 了の著作「朝鮮独立運動秘話」 房総半島で勢力を拡大した千葉氏

房総半島で勢力を拡大した千葉氏千葉氏は桓武天皇の血を引く関東の名族ですが、この千葉氏もまた羽衣伝説をもっていました(千葉市地域情報デジタルアーカイブ「羽衣の松」・千葉氏ゆかりの市町紹介)。

千葉県にも残る羽衣伝説

千葉県にも残る羽衣伝説 京丹後に伝わる奈具天女伝説

京丹後に伝わる奈具天女伝説羽衣伝説が残る土佐国(高知県)の幡多郡の役人を務めた人物が、岡山藩の 牧野 権六郎と共に徳川の国譲り「大政奉還」を実現させた 土佐藩の功労者 後藤 象二郎になります。

この 後藤 象二郎は、明治維新後に福沢 諭吉と共に 韓国勤王の 志士 金玉均と 関係をもった人物でした。

新実演お話集 第1集

新実演お話集 第1集また静岡県「三保の松原の羽衣伝説」と、朝鮮半島の「江原道 金剛山の羽衣伝説」「白頭山の羽衣伝説」も同じ伝説でした。

大塚の學校を出てから、即ち「實演お話集」に筆を絶つてから後の三年間の、私の童話に於ける収穫の大部分が、此の『蓮娘』一巻であります。

朝鮮に渡つてからは、童話の實演の方面よりも、朝鮮にある傳説や童話などの蒐集に、より多く力を用ひました。

朝鮮の初等教育、分けても普通學校(※日本が設けた朝鮮人児童用の小学校)の教育はあまりに殺風景だ、もう少しは兒童の心琴(※楽器の琴の細い糸の様に、繊細でものに感じやすい心情)を搖り動かす喜びの方面があつてもいいではないかと、常に思ひました。

學科の注入にこれ日も足らず(※朝から晩まで勉強漬けの日々)といつた有様では、果して圓滿(※円満)な人格が生れるでせうか。心から喜んで歌へる童謠、心から喜んで聽かれる童話、かうしたものを彼等(※朝鮮人児童)に與へることの必要を、二ヶ年の間絶えず考へさせられました。

私はこの心願(※心からの願い)から、主として朝鮮在來の傳説や童話を、實演され得るやうに書き直してみました。そして數囘(※数回)、内地(※日本本土)や朝鮮の兒童達に實演してみて、その結果生れたのが此の一巻であります。(朝鮮以外から材料を取つたものや、私自身の創作もニ三混つてはゐます。)

貧しいものではありますが、朝鮮の兒童にとつては、直接自分達の生活に親しみのある、郷土的な童話によつて童心の喜びを滿たし、且つ童話の國に遊んでゐる中に、不知不識(※知らず知らず)國語に親熟することが出來、又内地(※日本本土)の兒童にとつては、異郷の話によつて好奇的愉悦の情を滿たし、且つ朝鮮に咲いてゐる純眞な童話の花に接することによつて、朝鮮人の生活に親しみを増し、やがては内鮮融合(※内鮮一体と同意・日本人と朝鮮人が心から一つの国民になる)の小さな芽が、彼等の心に萠出(※萌出・芽を出す)もするならば、私の願ふところは充分に滿たされるのであります。

大正十五年 初春 著者

新実演お話集 第1集より「自序」 セレベス島に残っていた羽衣伝説

セレベス島に残っていた羽衣伝説日本・朝鮮の羽衣伝説と同種のものは南洋(現在のミクロネシア諸島)にも伝わっていました。

セレベス島は現在はスラウェシ島と呼ばれるインドネシア中部にある島になります。

太古、船で移動した集団がもたらした共通文化「羽衣伝説」

太古、船で移動した集団がもたらした共通文化「羽衣伝説」 清水市郷土研究 第4輯

清水市郷土研究 第4輯愛知県の隣県の静岡県に伝わる 三保の松原の羽衣伝説の碑文と、そこにも残る「牧野」の名。

小学生の必修項目であった白鳥処女説話 「謡曲羽衣」

小学生の必修項目であった白鳥処女説話 「謡曲羽衣」学問としては「白鳥処女説話」と呼ばれ、世界各地に残っている「羽衣伝説」。

大東亜戦争(太平洋戦争)敗北から戦勝国アメリカ主導の下で主義者(社会主義者や共産主義者)が学校教育を牛耳ると「日本と世界を結ぶ白鳥処女説話」の重要性は日本人児童への教育から消されてしまいました。

朝鮮総督府庁舎 大壁画 「羽衣」

「朝鮮視察の栞」より大壁画 「羽衣」

「朝鮮視察の栞」より大壁画 「羽衣」斎藤 実3代目総督就任中の大正15年(1926年)の竣工から、国民に見せるために朝鮮総督府庁舎に掲げられていた大壁画「羽衣」。

★ 近江(滋賀県)「余呉の羽衣伝説」

★ 近江(滋賀県)「余呉の羽衣伝説」能の謡曲「羽衣」から画題が採られ、旧朽木藩(滋賀県 高島郡)の御典医 和田文碩の四男として兵庫県 朝来市で生まれた画家の和田三造によって描かれました。

「朝鮮視察の栞」の写真にある様に、朝鮮総督府ホールを見上げる老若男女誰もが馴染み深い「謡曲羽衣」を自然と想起出来る様に、月の宮殿を示す半月状(弓張月・三日月形)に大壁画「羽衣」は作られていました。

能の謡曲「羽衣」は京都の熊野信仰とつながっていた

能の謡曲「羽衣」は京都の熊野信仰とつながっていたこの半月の形と謡曲「羽衣」は、さらに日本と朝鮮に伝わっていた「対になっている羽衣伝説」の秘密を解く重要な鍵になっていました。

今回はここまでになります。お付き合いただきありがとうございました。次回はこの続きとなります。