健康になる油の選び方~積極的に摂りたい油と注意すべき油~

脂質は、細胞膜やホルモンの構成成分でもあり、エネルギー源でもあるため、私たちが生きていくうえで必要不可欠な栄養素です。

しかし、一般的には「脂質=なるべく摂らない方が健康に良い」というイメージが定着しています。

これは、脂質と体脂肪が直結しているという印象や、食べ物に限らず脂(油)そのものが健康に良くないイメージが定着していることが理由として考えられます。

そもそも、私たちが食品から摂取した脂質は体内でどのように移動し、働いているのでしょうか。

まず食品は、口や胃などで消化・分解され、食品中の脂質は小腸から吸収されます。

その後、血液の流れに乗って脂肪組織に運ばれ、体脂肪として蓄えられます。

この体脂肪は私たちのエネルギー源として利用され、肝臓では消化に欠かせない胆汁や、細胞膜やホルモンの基となるコレステロールを合成する材料として利用されます。

それ以外にも、脂溶性ビタミンの吸収を助けたり、体温の調節や免疫にも関わっています。

このように、脂質そのものに健康を害するような働きはなく、むしろ私たちの健康に欠かせないパートナーと言えます。

しかし、それは「適量」の摂取に限った話です。脂質を過剰に摂取してしまえば、私たちの健康に良くない影響を及ぼします。

脂質の過剰摂取は、肥満を引き起こすだけではなく、蓄積された内臓脂肪が増加するとインスリンの働きを低下させて糖尿病リスクを高めるなど、生活習慣病とも密接な関わりがあります。

脂質を過度に恐れるのではなく、特徴を理解して適度に摂取することが大切なのです。

どんな油をどのくらい摂るか?「油」にも種類がある

脂質を多く含む食品の代表例として「あぶら」がよく挙げられます。

あぶらにはさまざまな種類があり、食材そのものに含まれている場合や、様々な料理に使われることが多く、たくさんの人が毎日摂取しているのではないでしょうか。

今回は、あぶらの選び方や効果について詳しく説明します。

「油」と「脂」

あぶらは『油』と『脂』という漢字で区別されています。常温で固まるものが『脂』、常温でも固まらず液体のものが『油』とされています。

そのため、ステーキ肉の脂身やラードのような動物性の油は常温で固まるため『脂』と表記され、サラダ油やオリーブオイルなどの植物性油は常温でも固まらないことから『油』と表記されます。

また、魚油は動物性油であるものの、水中で生活する魚の体内の油は低温でも固まらないようになっており、私たちの体内でも固まらないことから『油』と表記されます。

このように、「あぶら」の中にも様々な種類があり、それぞれ特徴も異なります。

もちろん、油は適量の摂取を心掛けなければなりませんが、同時にどんな油を摂るか、という視点も大切です。

脂質の摂取量の目安は、成人であれば1日40~60g程度とされています。一般的な和食の定食(魚料理、ご飯、みそ汁、小鉢)であれば、脂質は約6~10gですが、天ぷらや焼き肉など脂質が多いメニューでは、すぐに1日の摂取量を超えてしまうこともあります。

特にお菓子やケーキ、チョコレートなどは脂質含有量が非常に高い食品なので注意が必要です。

しかし、この摂取量を1gでも超えてはならないと毎食気にしてしまうと、食事に対する大きなストレスになってしまうため、脂質を摂りすぎた翌日は脂質をできるだけ抑えるなど、1週間くらいの期間を通して調節するイメージで意識することが大切です。

積極的に摂取すべき油、「不飽和脂肪酸」

中でも植物性油と魚油には、血液中のLDLコレステロールや中性脂肪を低下させる働きを持つ不飽和脂肪酸が豊富に含まれていて、積極的に取り入れることが推奨されています。

そもそも不飽和脂肪酸とはどのようなものなのか、そしてどのような働きがあり、なぜ積極的に食事に取り入れる必要があるのか、重要なポイントをご紹介します。

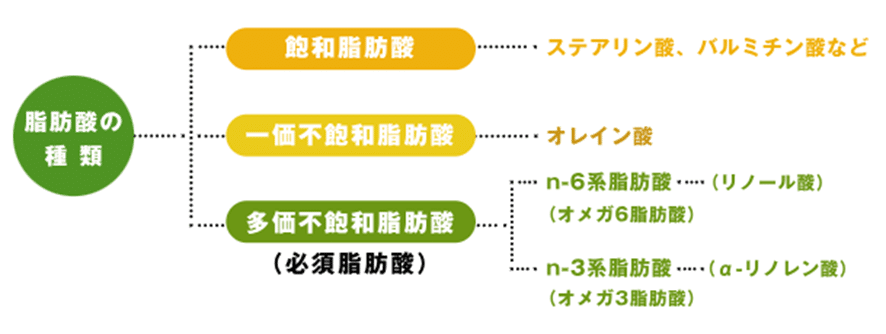

そもそも、油は主成分として「脂肪酸」を含んでいます。

この脂肪酸は、炭素(C)、水素(H)、酸素(O)の3種類の原子で構成されていますが、これらの原子の繋がり方や構造の違いによって様々な種類に分けられます。

中でも不飽和脂肪酸は、一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分けられます。

・一価不飽和脂肪酸

n-9系脂肪酸とも呼ばれます。オレイン酸が代表的な例で、私たちにとっても身近なオリーブオイルや米油などの食用油に多く含まれます。そのため、日本人が最も多く摂取している油はこの一価不飽和脂肪酸であると言われています。動脈硬化の原因となる悪玉コレステロールを減らし、動脈硬化の防止に役立つ善玉コレステロールを維持する効果があります。

・多価不飽和脂肪酸

n-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸に分けられています。これらは必須脂肪酸とも呼ばれ、大切な役割を果たしているにもかかわらず、私たちの体内では合成できないという特徴があります。そのため、食事から積極的に摂取する必要があります。

・n-3系脂肪酸

α-リノレン酸、EPA、DHAが該当します。α-リノレン酸はアマニ油やエゴマ油に豊富に含まれており、血管を拡張させて血流を良くすることから、血圧を低下させる働きがあります。EPAとDHAはどちらも魚、特に青魚(いわし、さば、あじ等)の油に多く含まれていて、健康に良いことで知られるメジャーな成分です。EPAは主に血栓を予防する効果があり、血管が詰まって引き起こされる脳梗塞や心筋梗塞を防ぎます。また、生活習慣病の原因にもなる中性脂肪を減らしたり、炎症を抑える働きもあります。DHAは脳や神経の働きを活性化させ、記憶力や判断力を向上させると言われています。また、精神を安定させたり、アレルギーを予防する効果も知られています。

・n-6系脂肪酸

リノール酸やアラキドン酸が該当します。リノール酸は大豆油やコーン油などの植物油に、アラキドン酸は豚レバーや牛レバーなどの肉、卵などに多く含まれます。リノール酸は血中のコレステロールを低下させると報告されており、皮膚の健康を保ったり、免疫力の維持にも関係します。アラキドン酸は学習力や記憶力など、認知機能に密接に関係すると言われており、特に乳児では欠かせない栄養素として母乳にも含まれています。

油の種類と性質に合わせた摂取方法

どの栄養素に関しても言えることですが、「バランスを考えながら適量を」がキーワードになります。

特定の油だけを意識的に摂取するのではなく、様々な油を適量ずつ摂取することが大切です。

また、油によってはその性質上、効率的に摂取するための適した温度があります。

n-9系脂肪酸は酸化しにくいため、非常に扱いやすいです。

炒め物などをする際に、オリーブオイルを使用することで摂取できます。

オリーブオイルは私たちにとっても身近で、摂取する温度を問いません。

加熱せずともサラダやカルパッチョなどの料理でそのままドレッシングのようにも使える汎用性の高い油で、食事に取り入れやすいことが特徴です。

n-3系脂肪酸の代表ともいえるアマニ油やえごま油は、近年知名度も高まっており、スーパーマーケットなどで簡単に手に入れることができます。

しかし、熱に弱いという性質に注意する必要があります。

風味はそこまで強くなく、料理の味を著しく変えてしまう心配もないため、加熱調理はせずサラダにかけるドレッシングや、ヨーグルトなどに混ぜるなど、非加熱調理に取り入れることが最適な摂取方法です。

n-6系脂肪酸は、他の脂肪酸と比較して一般的な植物油に多く含まれているため、油を使った料理を食べる習慣が適度にある場合は、意識して摂取する必要は特にありません。

むしろ、現代社会においてこのn-6系脂肪酸の過剰摂取が問題視されています。

揚げ物はもちろん、お菓子やパン、カレーなど、一見油っぽく感じない様々な料理にも含まれており、見た目ではわからず過剰摂取しやすいという特徴から、「見えない油」と呼ばれています。

過度な摂取はHDL(善玉)コレステロールを低下させたり、アレルギーを起こしやすくするため注意が必要です。

「見えない油」に要注意

油の摂取量を適量にコントロールするために抑えておきたい大切な概念が、「見える油」と「見えない油」です。

私たちが普段口にしている油は、液状の油やバター、マーガリンなど見た目から油と意識しやすい「見える油」、加工食品や料理などに含まれていて意識しづらい「見えない油」の二つに分けて大きく捉えられます。

「見える油」はその名の通り油の量を意識しやすく、比較的調整しやすいです。

しかし、日本人の脂質摂取量のうち、その8割が「見えない油」からであると言われており、それらのコントロールが非常に難しいのです。

見えない油のコントロール方法

見えない油をコントロールするには、いくつかのポイントがあります。

揚げ物は週に1度にする

蒸す・焼く・煮るなどの料理を積極的に選ぶ

主食がパン類や麺類に偏らないよう、米も食事に取り入れる

お菓子やケーキなどの嗜好品は頻度を抑える

パッケージ裏などに記載されている成分表示を確認する癖をつける

揚げ物などわかりやすいもの以外にも、パンや麺、お菓子などにも油は使用されています。

それらの油を細かくg(グラム)単位で調整することは難しいため、まずは食事を考える際に見えない油を意識することから始めましょう。

慣れてきたら、成分表示を確認するなどして他の食事から摂取した脂質と調節できるようにしていきましょう。

油は必要不可欠、うまく付き合うべき存在

油は、私たちが健康的に生活するために欠かせない栄養素の一つです。一概に避けるべき存在ではなく、むしろ適量を摂取すべきものです。

ただ、油にもたくさんの種類があり、「過剰摂取に気を付けたい油」と、「積極的に摂取したい油」があります。

まずはそれらの特徴を理解し、量と質を意識して賢く取り入れることが重要です。