低予算でイベントを成立させるための基本マニュアル【完全版】

本記事は表題の通り、予算はないけれどイベントを成功させたい!という方々に向けて、できるだけ具体的で汎用可能なTodoリストをマニュアルとして執筆するものです。

なるべく簡潔に、わかりやすく、誰でもできるように、書いていきます。

なぜ本記事を書くのか

まず最初に、簡単に執筆背景だけ。

イベント全般における汎用的なマニュアルというのは、実は書くのがとても難しいのです。

というのも、イベントは種類や目的によって作り方は千差万別。1人でやるのか、チームでやるのか、それは何名規模なのか、そして何名を集めたいイベントなのか、予算感や会場、出演者等々、変数がとても多い故です。

僕は主に音楽フェスティバルを主戦場にしていますが、これもまた作り方のマニュアルなどなく、実際に現場で背中を見て学ぶか、独学で失敗を繰り返しながら体系化するしかありませんでした。

そして自分の場合は完全に後者で、2014年に日本初のサイレントイベントブランド「Silent it」を立ち上げて以来、今に至るまで毎月最低1本はイベントを打ち続け、サポートやアドバイザリーも含めると全国各地で300はイベント制作に携わってきました。

今でこそ企画制作費をいただいてイベント作りをするようになりましたが、当初はなけなしの資産で身銭を切りながら、恐ろしいほどの低予算で作り続けてきた時代がありました。

その中でも、累計1万人は超える来場者に方にご参加いただき、唯一無二のこれまでにない企画をいくつも作り上げ、事業として10年間黒字経営を続けられています。

(過去企画の一部まとめmovie)

そんな自分が当時を思い出しながら、これまで培ってきたノウハウや経験値を、この記事で全て公開しようと思います。本当に基本的なことから、これまでたくさん失敗してきた中で特に大切だと思う重要なことまで、記していきます。

ちなみにビジネス上手で存分に資金のある方は、イベント制作会社に依頼すればいいだけですので、本記事の対象ではありません。

①イベントの目的は何か

【やること:なぜ自分はそのイベントをしたいのか書き出す(複数回答可)】

成功を定義づけするなんて無粋ですが、一旦何を以てイベントを成功、成立とするのか考えるにあたって、イベントを催す目的を考えてみましょう。

頭の整理のために、よくある目的をざっと書き出しておきますので「自分の場合これだな」というのを選ぶか、あるいは当てはまるものがなければご自身の言葉で書いてみてください。

全部見る時間がない!という方がいたら大カテゴリーのうちどれが当てはまるのか見てみるだけでも良いと思います。

《大カテゴリー》

・自己表現(参加者や自分に自身を表現する機会を提供したい)

・所属感(共通の興味や目的を持つコミュニティの一員であるという感覚を育みたい)

・承認欲求(参加者や自分の成果や努力を認め、称賛したい、されたい)

・好奇心(新しい体験や知識に触れることで探究心を刺激したい)

・安心感(売上を上げて、心の平穏を促進したい)

・達成感(イベントを共に作り上げる達成感、充実感を感じたい)

・刺激(新たな出会いやコンテンツで、参加者や自分の感覚を刺激したい)

《中カテゴリー》

・ファン(共に楽しみたい/楽しんでほしい)

・エンターテインメント(観客に楽しい時間を提供したい)

・プロモーション(商品や作品や推しを知ってもらいたい)

・ブランディング(商品や作品のコンセプトを伝えたい、感じてもらいたい)

・エンカウント(まだ出会ったことのない人に出会いたい)

・ネットワーキング(業界の人々との関係を築きたい)

・ミートアップ(チームやプロジェクト、身内の親睦を深めたい)

・ギャザリング(友達で集まって遊びたい)

・エモーショナリー(心の琴線に触れ、感動させたい)

・ビジネス(売上を出して利益を得たい)

・アート(イベントを1つの作品として発表したい)

・エデュケーション(教えたい/学んでほしい)

・ヘルス&ウェルネス(健康やウェルビーイングを促進したい)

・インスピレーション(新しいアイデアや動機づけを提供したい)

・チャリティー(社会貢献や慈善活動を支援したい)

・リクルートメント(新しい才能やスタッフを探したい)

・リサーチ(市場調査や意見収集を行いたい)

・アワード(功績や成果を表彰したい)

・グロース(自己やチームを成長させたい)

・コンペティション(競争を通じて最高のものを決めたい)

・イノベーション(新たな技術開発がしたい)

・ディベロップメント(新たな身体知、体験コンテンツの開発がしたい)

・セレブレーション(特別な日や成果を祝いたい)

・カルチュラルクリエイティブ(新たな文化を作りたい)

・カルチャーシェア(異文化交流を通じて理解と共感を深めたい)

・リラクゼーション(リフレッシュできる体験を提供したい)

何を目的に催すのか、これから旅立つ先は見えてきましたか?

それでは次は、イベント全体のざっくりとした構成を眺め、これからやることの流れを把握しておきましょう。

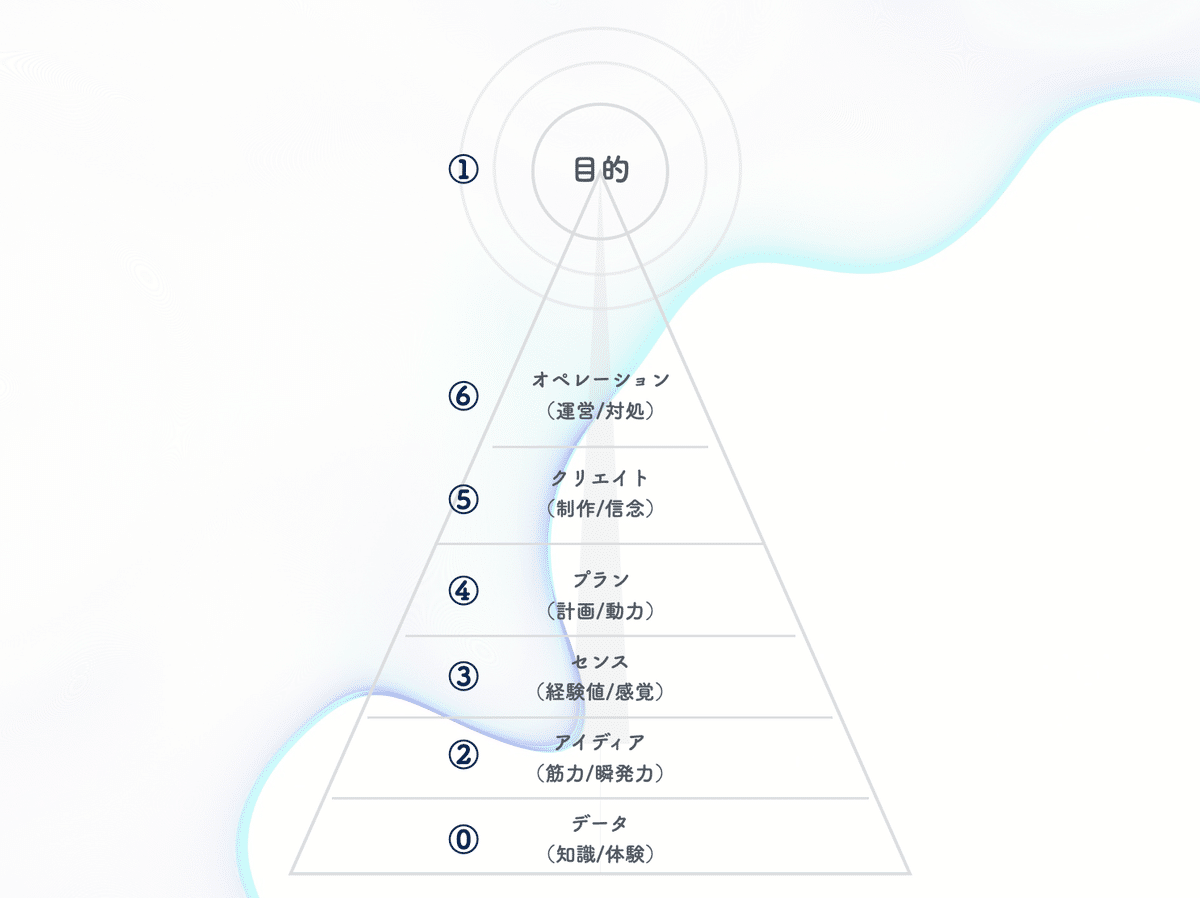

先ほど決めた目的に向けてピラミッドを刺すような構造で、イベントや企画というものは構成されています。数字は決めていく順番ですが、実際には並行して行うことが多いです。

それぞれ簡単に説明していきますね。

0*データ:日常でありインプットフェーズです。日々過ごす中でアイディアの種を探したり、経験値を培ったりします。

1*目的:先ほど決めていただいたものです。

2*アイディア:目的を達成するためにどのようなアプローチ、コンテンツであれば届き得るかを洗い出すブレストフェーズです。

3*センス:アイディアの中から本質的なものだけを選び取り、企画を編集、決定するフェーズです。

4*プラン:企画を催すために時間や人やお金がどれだけ必要か制作に向けて洗い出し、スケジューリングするフェーズです。

5*クリエイト:スケジュールの中で実際に人をアサインし、お金を集め、美術やコンテンツを制作していくフェーズです。イベント制作のうち7割以上はこのフェーズになると思います。

6*:オペレーション:イベント当日です。これまで制作してきたものをどのように運営するのかで結末が大きく変わってしまいます。たった1日かもしれないですが、最も重要な本番です。

これまで書いた記事で「2*アイディア」「3*センス」あたりは取り扱ってきたので、本記事では主に4〜6を詳しく書いていこうと思います。

「2*アイディア」「3*センス」の方法論を見たい方は下記へ記事へ。

②目的に刺さる企画の考え方

企画術の詳細は上記の記事群に譲るとして、ここでは目的に刺さる企画とは具体的にどのようなことをしていければつくれるのか、ということを書いていこうと思います。

マニュアル記事なので少々堅苦しく、守破離でいう守の部分になりますが、まずは「だれに届けるか」を考えてみましょう。

いわゆる「ペルソナ」という仮想顧客を書き出します。「なんとなくこんな人いるよな〜」よりも実際に自分が知っている人を選び、その人の特徴を洗い出すのがおすすめです。

【やること:ペルソナを決める】

その人の年齢層や住まいや趣味趣向、1日の平均的なスケジュール、どんなものが好きで何にお金を使うのか、どんな友人がいて、どんなメディアを見ているのか、気持ち悪いくらいたくさん書きましょう。

これで《この人に》《こうなって欲しい》が決まりました。

その人の日常を地点Aとし、イベント時を地点B、終了後を地点Cとした時に、地点AとCのポジティブな差分が大きいほど作り出したイベントの影響は大きかったと言えます。

そのために地点Bのピークとなる体験と、終わり方が重要とされています、ピークエンドの法則というやつです。

なのでまずはイベントのピークとなる体験を決めていきましょう。来場者にとって最も心が揺さぶられる魔法の体験はどこにあたるのか。音楽を作るように、ピークをサビとしてイントロ、Aメロ、Bメロとサビが盛り上がるように来場者の心理を考えながら設計していくと、綺麗な体験設計ができます。

【やること:ピークとなる体験を決める】

上図は体験小説『Escape to Light. White Out』の体験の流れです。外部用の資料なのでシンプルにまとめてますが、ピークエンドの法則に加えて、体験小説ではMid Pointという転換点も設けています。来場者に驚きを与え、ピークとなる体験に繋がる転換点です。

(体験小説についてはこちらの記事へ)

https://note.com/in_the/n/na952355f311f?magazine_key=mdb6022a6dd68

図下の共有→共謀→共鳴→共犯→共鳴→共有は体験小説独自のフォーマットなので、普通にイベントを作る際はお気になさらず。逆に、慣れてきたら皆さん独自のフォーマットを作れるとイベントとしてのオリジナリティが体系化され、ブランド化しやすくなります。

加えて、図中では細かく書いていないのですが、自分の場合は開演前をとても重要視しています。そもそもどういう状態で、これからの時間を体験するのかというシチュエーションやコンディションの設計です。

ディズニーを知っていて「キャラクターに会えるかもしれない」とワクワクした状態でディズニーランドを楽しむのと、事前知識なしで知らんキャラのパレード観るのは体験価値が異なります。

例えば自分の場合は、事前に舞台となる世界観を小説や映像で共有したり、参加者間のグループをつくり事前に横の親睦を深めたり、情報を小出しにして伏線を張ったり、世界観や関係値作りを開催2ヶ月ほど前から始めます。

この辺りは「体験小説という新ジャンル/空想を現実に開く術」というnoteに詳しくまとめてありますので、ご興味あれば覗いてみてください。

【やること:体験設計全体を組み立てる】

ということで本記事では詳細を省きますが、イベントのアイディアを書き出し、企画書を作ります。その際、常にペルソナだったらこれをどう受け取るかなと考えながら作ってみましょう。実際にインタビューをしながら勧められるとより確実です。

あとはもちろん、自分が「やりたい」と思えるもの「楽しい」と思えるもの、そういう主観も大切に。自分の心が震えなければ、それはあなたがやるべき企画ではないかもしれません。

企画書にはどんな内容を書けばいいのか。という質問もよくいただくのですが、特に決まったフォーマットはないものの、下記のような項目が満たされていると、企画についてしっかり整理されている状態と言えるかと思います。

・タイトル

・イベントの概要(最大3行でこのイベントはどういうものか表す)

・コンセプト(イベント全体に通底するメッセージは何か)

・ペルソナ(どのような人を対象にするか)

・インサイト(その人は何を思っているか)

・コンテンツ(何をするか)

・ミッションステートメント(目的を文章に/なぜ行うか)

・体験の流れ(どんな時系列でどんな体験ができるか)

・出演者(どんな人が出演することを想定しているか)

・演出(アートテーマや全体のトンマナ/空間装飾)

・会場のレイアウト(どんな場所でどこに何があるか)

・広報計画(どのように伝えるか/キャッチコピー、ロゴ、KVなど)

・制作計画(どのような座組でどのように制作を進めるか)

・運営計画(どのような運営方法で催すか)

・収支計画(収入と支出の想定を洗い出す)

・リファレンス(参照となる事例・イメージ写真etc…)

「多い・・・!」と思わせてしまったらごめんない。

(本当はもっと書くことあるのですが)全部書くのが難しそうであれば、太字の箇所だけでもOKです。

また、企画を考える前に、何を考えればいいかの問いが欲しいという方がいたら、自分が作成したこちらの「Experience canvas」をご活用ください。イベント企画において最低限必要な問いをまとめています。

印刷して使いたい方などいたら、下記URLよりご自由にどうぞ。(シート自体は直接編集しないでくださいね)

企画書がなくてもイベントは作れる! という方もいらっしゃるかもですが(慣れていて小規模であれば実際そうなのですが)関係者が増えるほど定まった情報の価値というのは高まりますし、逆にそれがないとコミュニケーションコストが跳ね上がり工数を取られるので、翻って自分の作業を減らすためにもなります。

【やること:企画書をつくる】

また、企画書ができたら実際に想定していたペルソナにプレゼンし、直感的にどう思ったかファーストインプレッションを聞き出すインタビューを行えると素晴らしく良いです。

インタビューでは面白いと思ってくれたことなどポジティブなことはもちろん、いまいちよくわからなかった点や不安な点など、ネガティブな意見にも耳を傾けて、企画書をブラッシュアップしましょう。

意外とこの時点で自分が想定するマジックエクスペリエンス(イベント中でもっとも魔法的な体験)が引っ掛からず、別のポイントに魅力を感じられ、企画がひっくり返ることもあったりします。

③制作チームをつくる

それでは共にイベントをつくる制作チームを作りましょう。これは②の企画を作り始める前でも、作りながらでもOKです。

予算があるプロジェクトであればここでイベント制作会社を座組みに入れて、あとは丸投げということもできるのですが、今回はそういう趣旨ではないので、地道にやっていきます。

組織論は千差万別ですが、自分の場合主に下記のような流れで人を募っていました。

①この人がいないと始まらない!と思う人へ個別でDM、お誘い

②ミッションステートメントとキービジュアルだけのシンプルなLP(ランディングページ)あるいは投稿文を作って、公募

③具体的に何をやるのか決まってきたらイベント概要と共にスタッフの募集要項をLPに追加して公募

「なぜやるか」に共鳴してくれた人ほど長期的に深い付き合いができる傾向があるので、①から順に責任重めなポジションを依頼し、意思を反映しながら共創していきます。

また、稀に制作メンバー内で賄えることもありますが、音響照明やデザイナーなどの専門職はこれとは別に、①が終わった後くらいのタイミングでDMして外注します。

チームづくりはカルチャーづくりで、そのイベント、プロジェクトがどのような文化を耕していきたいかによって、作り方は大きく異なっていくと思います。

例えば”人が植物に輪廻する世界”を描いた体験小説「RingNe」では、作品のテーマから、森をメタファーにしたDAO(自律分散型組織)という運営体制を採用し、多様な人々が自律分散的に各々のやりたいことをやりつつ、1つのフェスティバルとして帰結する、特殊な方法で運営されています。

ご興味ある方は下記の記事へ

どういう人たちがどれだけ必要なのかは制作するイベントによりけりなのですが、例えばRingNeでは大きく下記3つのセクションに分けて役割分担をしています。

・プロデュース(イベント/興行としての成立を管理)

・クリエイティブ(イベントの質/クリエイティブを管理)

・マネジメント(チーム内の人事/情報伝達を管理)

ビジネスや製作、全体観を持った進行が得意な人はプロデュース、作家性や表現へのこだわりを持った世界観を作り込みたい人はクリエイティブ、組織づくりや人とコミュニケーションすることが好きな人はマネジメント、といった形でざっくり分けつつ、各セクションで更に細かく役割を分けています。

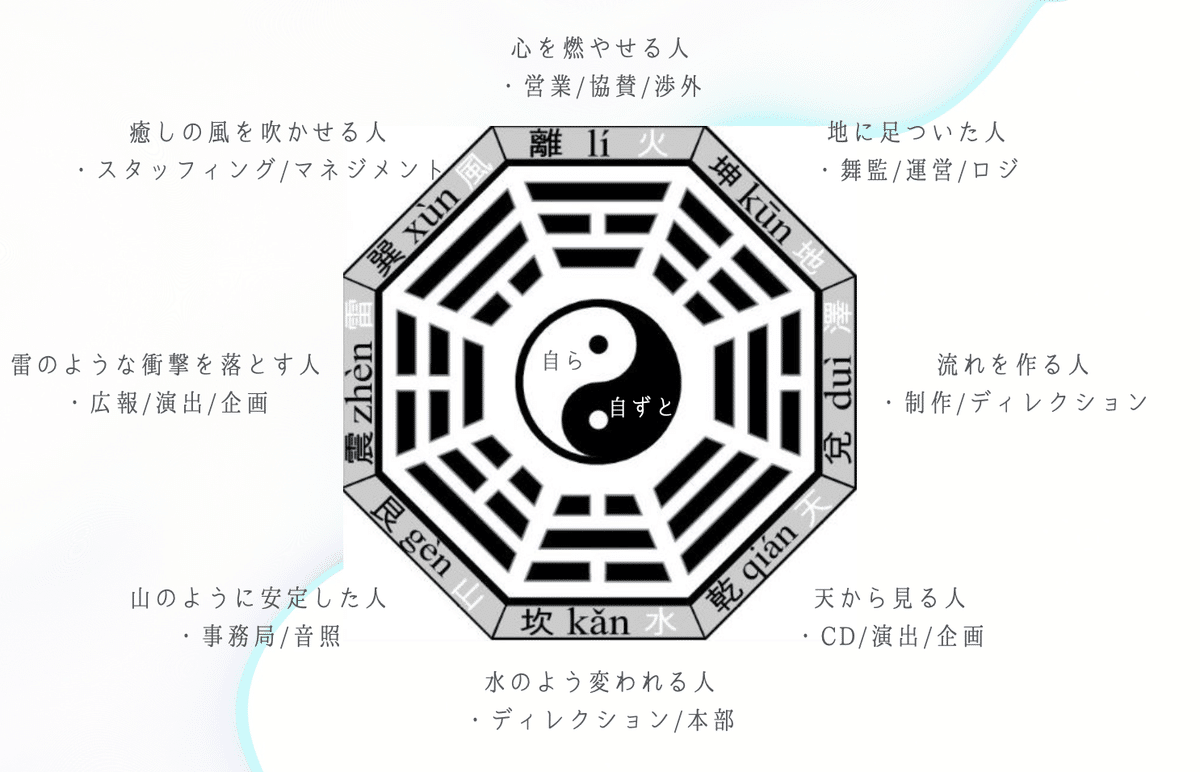

あとは経験値として、下記のように八卦思想を参考に8人のコアメンバーを最初に集められるとバランスの良いチームが作れます。

もちろんまずは単に仲の良い人や、趣味が近い人でもOKですので、まずは最初に声をかけるなら誰か、思い描いてみましょう。

【やること:誰に声をかけるか思い描き、誘う】

また公募時においては制作メンバーのSNS等はもちろんですが、activoなどのボランティア募集サイトも活用することができます。

そして制作チームが集まってきたら、何もしない時間が経過するほどモチベーションは下がってしまうので、同時にチーム内の活性化をしていきます。

具体的には、まず役割を決めて、ある程度の裁量権とチェックポイントの機会とミートアップの機会を設定します。この辺はマネージメントの領域になるので、様々な派閥がありますが、一般論としてよく言われるのはダニエルキムの提唱する下図のような組織の成功循環モデルです。

まず関係の質が大事ですよ、とこの図では言っています。そのためには上下関係のある指示型構造よりも、フラットで自由で楽しい環境をまずつくり、仲良くなります。その上で時にストーミングを含む全体議論の機会を作り、そのプロセスを経て思考の質を高め、目的に沿った形で共編していく合意形成をすると、自分ごととなり行動の質が上がり、結果としてアウトプットされる結果の質が上がります。

特に低予算で謝礼が出せない場合は向こうもボランティアなので、関係性や思考の質の向上、実績となるクレジット、成長機会を得られる裁量、楽しさなどなど何らかのお返しとなる機会はいくらあっても足りないほどです。

まずは実際に会って交流を図りながら、ビジョンを共有し、役割を決め、裁量を渡し、定期的に議論できる機会を設け、共に思考の質を高めていけるように、本番まで十分に時間を持ったスケジュールで、制作チームを作り始めましょう。(フェスの場合は大体開催1年前からチームアップを始めます)

【やること:チーム内をいい感じにして、定例ミーティングを設ける】

閑話休題:

さて、ここまで読み進めていただきありがとうございます。7000文字を超えましたが、ここに至るまで必要な予算は0です(インターネットの通信費などを除いて)

企画書もチームアップも、1人でやる分にはなくてもいいので、もしこれから1人でイベントを作ろうとしている方が見ていたら、少し退屈に思えたかもしれません。

イベントはやろうと思えば1人でやれちゃいます。実際自分も、キャリアの半分くらいはほぼ1人でやってました。なんせ1人の方が早い。誰にも確認取らなくていいですし、楽です。

ただ一定の規模や波及力を超えるにはどうしてもチームが必要です。

それには運営、企画、そもそも論、それぞれで理由があります。

-運営面-

①1人だと疲れる

②1人だと作りきれない

③1人だと管理しきれない

-企画面-

④1人の頭だけを通した企画は大衆からすると面白くない(あるいは伝わらない)ことが多い

⑤複数の観点がないと企画に思いもよらぬ広がりが生まれない

⑥餅は餅屋へ頼った方が良いクリエイティブになる

-そもそも面-

⑦そのほうが楽しい

特にこれまでずっと1人でやってた方にとっては、チームワークが面倒に思えることもあると思うのですが、それぞれが本当に得意なエッセンシャルなことだけを発揮して作り上げるインクルーシブな体制で作ったイベントは、時に奇跡的な感動が待っていたりするので、ぜひ自分の脳というゆりかごを飛び立って、共創の世界も味わってみてください。

④イベントの顔をつくる

さて、本題に戻ります。ここからはイベントを外に出すために、形を整える準備を始めていきます。

多くの情報収集がSNSになっている今、イベントの顔は《タイトル》《キービジュアル》《キャッチコピー》とそれらを併せたinstagramのリール動画のような《ティザーショートムービー》です。

適当にSNSをスクロールしている中で、映像や画像などのアイキャッチが目に入り、視聴されたらタイトルやキャッチコピーが興味をそそり、詳細となるプロフィールページやHPへ流入、というのが基本的な流れかと思います。

(それ以前に”誰が”発信しているかが重要ということもあるのですが、広がりすぎちゃうのでここは置いておきます)

なのでまずは《タイトル》《キービジュアル》《キャッチコピー》を作りましょう。

ここでもペルソナにとって惹きのあるワード、ビジュアルデザインを検討していきます。

まずはイメージから共有したいので当時の事例を共有します。

こちらは過去に作った銭湯でサイレントフェス®︎を行うイベント「ダンス風呂屋」のキービジュアルです。一応分解するとタイトルは「ダンス風呂屋」キャッチコピーは「風呂とフロアを沸かす、銭湯フェス」キービジュアルが上図です。

クリエイティブの設計意図としては、まずタイトルで違和感と納得感を兼ねます。「なんだこれ?」というひきと「ああ、だからか」というオチ、これがわかりやすく伝わるのが大事かと思っています。

イベントのキャッチコピーではタイトルの謎解きのヒントに加えて「どういうイベントなのかがわかる」ことが大事なので、ダンス風呂屋は銭湯フェスですよとごくシンプルに伝えています。

キービジュアルでは銭湯に「いい湯だな」とプロジェクションマッピングされている実際の過去イベントの写真を用いて圧倒的な違和感と、タイトルやコピーとの整合性を狙っています。(今見るとデザイン的な改善点はたくさんありますが、、、)

中身を見てほしいタイプの人間からすると「ぐぬぬ」という気持ちもありますが、実際低予算でイベントPRをする場合この3つの要素がどれだけ上手く作れるかが7割な気がしています。

《ティザーショートムービー》の事例で言うと”aiが神になった世界”を描いた体験小説『KaMiNG SINGULARITY』初開催時のティザームービーが上記です。

高速で展開するアニメーションと、人工音声と人間音声がバラバラのことを言っている音声的違和感と、強めのキャッチコピーでひきを作り、最後のカットで著名な出演者の写真とフェスティバルであることを伝え、落とします。

またこの映像企画自体がAIのクリエイティブディレクターの企画であることを詳細欄で伝え、シンギュラリティのワクワク感や恐れをつくり、さらに話題になるようなひきを作りました。(2019年はChatGPT以前なのでまだAIで何かを生成することが新鮮な時代でした)

クリエイティブやデザインに苦手意識がある方は、専門家や知人に頼むのももちろんありですが、現代であれば無料である程度のクオリティのクリエイティブを作ることは、いとも簡単です。

まずタイトル、キャッチコピーはChatGPTやCopilotに考えてもらいましょう。どういうプロンプトを入れればいいかも、ChatGPTやCopilotに聞いてしまいましょう。これまで作ってきた企画やペルソナ像と目的を入力すれば、いいプロンプトを出してくれます。また、参照となるタイトルやキャッチコピーがあれば集めておいて「こんな感じで」と載せればより精度高くできます。

100個くらいアイディアを出してもらい、コアメンバーでアレンジしながら10個以下に絞り、ペルソナインタビューで決めてもらえば、そうそう外しません。

キービジュアルもティザームービーもAIで作れます。キービジュアルはCopilot GPTのDesignerやMidjourneyで無料で作れます。こちらのプロンプトもイメージを箇条書きにしてChatGPTやCopilotに投げればいい感じに作ってもらえます。

ロゴもAIで作れますが日本語出力が安定しないものが多いので、CANVAが豊富にテンプレがあって便利です(これも無料)

AIで生成したビジュアルをCANVAに入れて、作成したロゴと合わせて、キャッチコピーを入れれば、完成です。AIガチャが早く終われば、1時間足らずで完成しちゃうと思います。

ティザーもStable Video DiffusionやRunway、Pikaなどいくつかのサービスで生成できますが、複雑な展開を伝えるのはなかなか骨が折れるので、CANVAのリール動画テンプレに、CANVAの素材やAIで生成した映像素材や、実際に撮った会場写真や出演者の写真など入れて作るのが楽だと思います。

【やること:タイトル、キャッチコピー、キービジュアルをつくる】

⑤出演者や会場を抑える

こちらも順不同で②~④と並行して行っていって大丈夫です。

イベントの内容にもよるかと思いますが、それぞれどのように観点で、どういう流れで抑えていくか、自分なりのHow Toを共有します。

《会場について》

*会場を決める上でのチェックポイント*

①キャパシティ:理想の収容人数が収まるか

②リミット:音量、電気容量、設営の制限など、理想の音響や装飾が実現可能か

③インフラ:電気、水道、備品など必要な設備が整っているか

④アクセス:ターゲットにとって来場可能な場所か

⑤バイブス:場や人の雰囲気は企画とマッチしているか

⑥マネー:予算と合うかどうか

スペースマーケットやインスタベースなどのレンタルスペースサイトで探すこともありますが、多くの場合は知人友人のつてで紹介してもらうことが多いです。過去参加したイベントの会場であったり、縁がある施設であったり、すでに繋がりがある場所で行えると、単に金銭的な貸し借り契約に収まらず、ポジティブな効果が期待できます。

また⑤が少々抽象度高いので補足しておくと、例えばロケーションや内装は最高なのだけれど、中のやり取りする人の印象が最悪で、今後のコミュニケーションが不安、、という場合はおおよそやめておいた方が良さそうです。

滅多にないですが、中には途中で契約条件や規約を変えてきたり、企画に過度に干渉してきたり、想定している企画の障害となってしまう場合もあるので、ロケハン時は場だけでなく人も見ておくと安心です。

*会場を抑える流れ*

①公式HP(あるいは予約サイト)より問い合わせ:スケジュール確認や見積もり等

②企画の共有:企画内容が実現可能か担当者に確認

③契約:設営撤収日含め会場予約の確定

④運営の共有:当日の動きや依頼事項を共有

⑤コミュニケーション:場の担当者との関係性は当日に影響するので

ホスピタリティを大事に。

ざっくりですがこんな流れで進めるのが一般的です。特に会場担当者に協力してもらう必要がある企画の場合、事前にしっかりコミュニケーションできていないと事故が起こりがちですので、こちらもチームアップ同様に関係の質を高めることを念頭に置きつつ、時間をかけてやり取りしていきましょう。

【やること:会場担当者と打ち合わせし、会場を決める】

《出演者について》

*出演者を決める上でのチェックポイント*

音楽フェスの場合ですが出演者のチェックポイントは下記の記事にかなり詳しくまとめてありますので、ご興味ある方は下記へ。トークイベントやワークショップ等でも汎用可能な考えだと思われます。

*出演者を抑える流れ*

基本的には、イベントの企画及びご依頼内容をまとめた資料とともに、先方の所属事務所や本人へ連絡する、という形になります。

資料内にはどのようなことがまとまっている必要があるかというと(これも音楽フェスの場合で恐縮ですが)主に下記のようなものになります。

[必須]

・イベント内容/コンセプト/開催日時/場所/出演時間・拘束時間/謝礼額/運営元情報/問い合わせ先/どうして出演してほしいのか・期待するイメージ

[あると良い]

・来場者数見込み/来場者層想定/PA・音響機材情報/楽屋、駐車場の有無/ステージ平面図/今後の広報スケジュール/返答期限(だいたい送付日から1週間後くらいまで)

ブッキングは大体開催半年前には始められていると良いです。(著名な出演者の場合は最低1年前)出演者のHPでツアー等のスケジュールを確認しながら、なる早でご連絡してもらえればと思いますが、それでも出演いただける確率は大体高くて50%くらいと見込んでおくと期待値としてちょうど良いと思います。

ですので候補者と優先順位をアタックリストとして作成し、優先度高い順にご連絡し、NGあるいは返答期限が過ぎたらすぐ次に行けるように、準備してから進めましょう。

特に「どうして出演してほしいのか」「期待するイメージ」についてはお互いにとってズレがないように大切な情報となりますので、熱量込めて想いの丈を書き切りましょう。

【やること:依頼書をつくり、出演者をブッキング】

⑥イベントページをつくる

ここまできた時点で、イベントの企画や制作チーム、会場、出演者は全て決まっていて、企画書は最新の状態になっているものとします。

ただそれはまだ内部でのみ共有されているもので、社会とは未接触の情報ですので、外に出す用の媒体を作っていきます。

それは主にHPやSNS、フライヤー、Peatixなどのチケット購入サイトになります。イベントの目的やペルソナによって、何をつくるべきかは異なりますので、まずはイベントの広告媒体やチケット購入までの導線を考えましょう。

【やること:どのようにして知ってもらうか、どのようにして買ってもらうか決める】

記事としては一旦すべてつくる想定で進めていきます。

それぞれの役割としては主に下記のようになります。

HP=すべての情報がまとまっている場

SNS・フライヤー=情報を届けるための場

チケット購入サイト=チケットを購入する決断をする場/参加規約に同意してもらう場

ただ最近だとInstagramにHPの機能を持たせ、すべてのリソースをInsta運用に振るタイプもあったりします。またチケット購入サイトについても、そもそも無料で予約不要のイベントであったり、当日券のみのイベントの場合は使わないという選択もあり得ます。

なのであくまでケースバイケースではあるのですが、自分の場合は基本セットとして具体的に下記の情報を展開しています。

HP(WIXで制作)

X

Instagram

Facebookイベントページ

チケットサイト(Peatixで制作)

HPやチケットサイトは様々な種類があり、どれがいいと一概には言えないのですが、自分の場合HPは使い慣れているのでWIX(ノーコードで作れます)でつくり、チケットサイトは過去の参加者へ情報が届けられるのでPeatixを使い続けています。

チケットサイトは手数料が取られるので勿体無いと感じることもありますが、ある程度収支の現状が掴めないと全体の調整がままならないので、大きな支出が想定されるイベントほど、必要になってくるかと思われます。

それぞれどのような情報をどう載せればいいのかはちょっと長くなり過ぎてしまうので割愛しますが、PeatixやFacebookイベントページ、Twiplaのようなテキストベースのシングルページを作る場合は、下記のような構成がおすすめです。

①キャッチコピー

②イベント企画を3行で紹介

③特に推したいポイントを3つにまとめる

④イベント概要(日時/場所/アクセス/参加費/チケット購入方法/持ち物/出演者/出店者/クレジット)

⑤注意事項

短過ぎず、長過ぎずという感じで、端的に簡潔に情報をまとめつつ、詳細情報としてHPに導線を流したり、イベントページのディカッション欄で詳細情報を更新していったりします。

SNSやPeatixは作成時点では無料なので、まずはテキストベースで外からの目線を意識しながら上記のように情報をまとめて、ページを作ってみましょう。FacebookをPRの主にしたい場合はFacebookイベントページ、Twitterの場合はTwipla、全範囲でいきたい場合はPeatixなどで良いかと思います。

【やること:イベントページを作る】

イベントページは告知解禁のタイミングまで公開はせずに、時が来るまでじっくり寝かせ、ブラッシュアップを重ねます。ユーザーがそれを見るのは大抵最初の一回のみなので、最初で最後のチャンスだと思って、入念にUXを考えて言葉選びや構成を練ってみてください。

またHPやSNSアカウントを作る場合はそれと並行して制作を進めます。

それぞれ参照までに、7/21に開催する「Mud Land Fest」の各メディア展開を載せておきます。

HP

X

https://twitter.com/mud_land

Instagram

https://www.instagram.com/mud_land_fest.2024/

Facebookイベントページ

チケットページ(Peatix)

また、外に情報を出す前には必ず出演者や会場など各関係者に掲載文言等を事前確認してもらってから、リリースするようにしましょう。告知開始後だと拡散され取り返しがつかなくなるので、外に出す情報の精査は慎重に。

⑦資金調達をする

こちらはチケッティングだけだと資金が足りなくて、かつ協賛・協力メリットの出せそうなイベントに限り、任意で行うフェーズです。イベント予算の調達を外部より行います。そもそも収支の帳尻を合わせることを目的の外に置いている場合は、無視して次に行っていただいて大丈夫です。

そもそもイベントのキャッシュポイントになり得るものとはどのようなものか、洗い出してみましょう。

・チケット(紙やwebサービスなどで参加予約及び参加費の集金を行います。早割、前売り、当日券など購入タイミングに応じて金額を変えたり、VIP席や特典をつけたりと、バリエーションを持たせることもできます)

・出店費(外部出店を募るイベントに限りますが、区画あたりいくらという金額設定であったり、売上あたりのパーセンテージで出店費を検討できます)

・ドリンク/グッズ(会場内でオフィシャルで販売するドリンクやグッズなどの商品、サービス売上です)

・サービス販売(クローク(荷物預かり)や会場までの送迎バスの運賃、駐車券、会場内ツアー参加費など、快適にイベントを過ごすにあたってオプション料金を検討できます)

・オンライン配信/広告費(イベントの模様をライブストリーミングしたり、鑑賞チケットとして終了後に販売することもできます。映像内にCMなど差し込むことで広告費も期待できます)

・サブスク/会員権(イベント自体を定期的に行うものとした場合、契約期間内参加し放題などで月額、年額課金制のサブスク化することもできます。また会員権としてNFT化して流通させることもできます)

・助成金/補助金(国や行政、ファンドから開かれている助成金や補助金に申請してイベントの予算を確保することも挑戦できます)

・協賛/クラウドファンディング(広告やブランディングなどのリターンを販売し、企業や個人から協賛金を募ることができます)

イベントの種類に応じて他にもあり得ると思いますが、一旦オーソドックスなものを洗い出してみました。

この辺りの売上見込みとイベントの成立に必要な支出を調整して、収支計画を立てていくわけですが、このセクションでは「協賛/クラウドファンディング」での調達をメインに書いていこうと思います。

まず協賛とクラウドファンディングは何が違うのか?

ということですが、何らかの商品(広告プランや物品)に対して金銭的協賛をいただくという大枠では違いがありません。

一方で下記のような性質の違いがあります。

協賛:

主に企業や団体からの資金提供であり、マーケティングやブランドプロモーションを目的とした戦略的な関係が築かれる。対価は明確な広告や露出機会となることが多い。

クラウドファンディング:

主に一般の個人からの小口資金を集める方法であり、プロジェクトやアイデアに共感した支援者が多い。対価は限定商品や特典などであり、支援者とのコミュニティ形成も特徴的。

主にクローズで交渉を行う協賛営業に対して、パブリックに広く募るクラウドファンディングでは資金調達のみならず広報的な意味合いがあることが特徴的です。チーム内のリソースにもよりますが、どちらも並行して行えると効果的です。

それぞれ早い段階から行うに越したことはないですが、外向けの情報が整っていない中途半端な状態で慌てて始めても成功確度が落ちますので、ある程度情報をまとめられてからが良いと思われます。

また資金調達を行うにあたって、誰とどういうパートナーシップを結ぶのか、外部も含めた全体の座組も検討しておく必要があります。

イベントの座組、クレジットにはいくつか種類があります。

一例ですが例えば下記のようなものです。

主催:名前の通り、イベントの主催・責任者、代表者・企業・団体

共催:主催同等の責任でイニシアチブを持つ個人・企業・団体、冠協賛を入れる場合もある。

制作:実質的な制作を委託している制作責任を持つ会社

協賛:資金提供(資金提供をしてくれている企業、個人、団体)

協力:資金以外のリソース(人材や知識、物品など)の提供をしてくれている企業、個人、団体

後援:応援している企業、行政、団体等(告知協力などしてもらえる場合もある)

それぞれマストではなく、主催さえ決まっていればイベントは成立するので、全て埋めようとしなくて良いのですが、もし資金調達を行いたい場合は下記のような手順がおすすめです。

①後援をとる

ここは主に開催地の行政(市や県、及び観光課など部署単位の場合もある)へ交渉することとなります。行政によってレギュレーションが異なりますが、大くはそのイベントが住民の利益に資する公益的なものであったり、地域企業が参加、協力しているものであったり、行政として後援可能なクリーンな印象のあるものだったりが判定基準になります。

実際に行政の窓口に行って、後援をもらうためにはどうすればいいか聞いてしまうのが早いです。もらえなくても落ち込むことはありませんが、開催地域の後援が入っていると、企業協賛営業においても一定の信用が担保されている状態で持っていけるので、稟議が通りやすく、クラファン時や広報時においても1つの信頼材料として有効に機能します。

逆に、ただやりたいことをやりたいだけという目的の場合は、行政が絡むことにより一定の縛りや監査が入ってしまう恐れがあるので、取らない方がいいかと思います。

②協賛営業/クラウドファンディング

クラウドファンディングの一リターンとして企業協賛プランを設けることももあるので併記しています。順番もどちらが先ということはなく並行して進められます。

企業協賛はまず協賛営業用の資料をつくり、協賛プランを松竹梅などグレードを分けて提案するのが一般的です。例えば松であれば冠協賛としてイベントタイトルに企業名を載せたり、あとはブース出展のサイズや数、HPや広告媒体へのロゴの明記、入場時のフライヤー配布、サンプリングなどが考えられます。

とはいえ、イベントが企業に提供できるメリットはPRだけではありません。このイベントにどんな価値があって、その価値を欲しがっている企業はどこなのか、企業ごとに提案プランを組んでいくのが誠実です。

例えばイベントのミッションと企業のミッションが重なる場合はPRのみならずブランディングやCSRとしての提案もできますし、新たなプロダクトのフィールドテストの場や、新たな挑戦機会として実験の場の提供という方向性もあり得ます。

なのでまずは、制作するイベントの価値を俯瞰的に棚卸しして、その価値とシナジーがありそうな企業を探してみましょう。

そしてシナジーが高そうで、かつ最も高価なプランを購入してくれそうな企業から順にアタックしていきます。

高いバリューが出せそうな企画であれば、作成した協賛資料をメディアレーダーなどのプラットフォームに掲載し、広告枠を募集してみても良いと思います。

協賛資料の基本的な書き方は上記資料をどうぞ。

クラファンのHow toはインターネットに山ほど溢れているので個人的なポイントのみに抑えます。

自分は過去10回ほどクラファンを成功させているのですが、まず意識として一番大事なこととしては、クラファンを始めれば自然に集まる、ということは絶対にないということです。

どのプラットフォームなら集まりやすいだろうか? と首を捻らせている方も多く見受けられますが、正直どこでも良いです。どこでやってもオーガニックな流入は期待できません。

自分たちの力で、無理やり、泥臭く成功させるしかないのです。

そしてそれが、もしかしたら資金調達以上に、制作チームのチームビルディングとして、大きな意味を持ってくることがあります。

クラファンという期限と目標がある事でチーム全体で「このイベントの魅力は何か、誰にどう伝えれば届くか」一気に深く思考し、各々が出来ることを実践することができます。

そうなると広報の追い風になることはもちろん、クラファンに書かれた想いに共感し新たにチームに入ってくれる方が現れたり、イベントの粗や新たな広告アプローチを見つけられたりもします。

クラファンは本当に本当に大変ですが、全力で取り組めばその分資金以上のものが返ってきます。

精神論っぽくなってしまったので、イベントのクラファンの具体的なポイントも少し書きます。

①クラファン初日に30%以上達成を目指す。

・全体の統計としてもあるそうですがこれが出来るか否かで達成確率が80%ほど上がるそうです。つまりクラファンリリースと同時に告知をするのではなく、リリースした時点で既に周知済みで、多くの人が支援のためにスタンバイしてくれている状態を作れるかどうかがポイントです。

具体的には、数日前よりクラファンのカウントダウン投稿をしたり、欲しいリターンをペルソナにヒアリングしたり、ターゲットになりそうな人へDMで根回しをしておきます。

②支援者を共犯者にする。

・制作チームの友人周りだけではどうしても支援額に辿り着かないことがあります。その場合、それより更に先の友人の友人、そのまた友人周りまでこのプロジェクトの想いを伝える必要があります。

SNS広告などでリーチを伸ばすというのも手ですが、基本的に人が注目する情報というのは、誰が発信した情報かという点です。なので、支援者を味方につけ、支援者自らの言葉で情報発信してもらうのが、ちゃんと情報を届けるために大切なことになります。

そのためには、プロジェクトを応援する立場よりもっと内部に入ってもらい、共にプロジェクトを共犯している仲間として迎え入れ、自分ごととして発信してもらうと、より強度が高くなります。

具体的にやることとしては支援が入ったら支援者に御礼の連絡をして、無理のない範囲で中に誘い入れてみたり、発信のお願いをしてみましょう。

③クラファンを祭りにする。

クラファンは熱量と勢いで制作チームや共犯者たちが祭りのような高揚状態になった際に、熱が外に伝播し一気に支援が増えていく現象があります。

そのためにはチーム内で自由闊達にアイディアを出せる雰囲気ができていて、自律分散的に動けるモチベーションが醸成されていて、かつリーダーが誰よりも高い熱量で全体をケアし、鼓舞できているなどの要件がありそうです。

具体的には、進捗状況や課題を細かやかに共有しつつ、チーム内で役割を決めて、任せ、チャットツールのタイムラインを活性化させ、全体が1つの目標に向けて共に動いている感をつくり、後半になったらリターン案もどんどん採用していきます。

イベントクラファンのリターンは「イベントに参加する権利」「イベントに広告を出す権利」「ステージのネーミングライツ」「VIP席を予約する権利」など権利系のバリエーションが豊かに出せるのが1つの特徴で、舞台裏の見学ツアーや、打ち上げに参加権など、このクラファン以外では決して出回らないような特別な体験をリターンにし、その魅力を1つ1つ丁寧に伝えてみましょう。

⑧広報活動

イベント開催をする上で最も頭を悩ませるのが集客なのではないかと思います。特に低予算であればプレスリリースやインフルエンサーマーケという手段も取りづらく、どれだけ広報予算を取るかは主催者たちの悩みの種だと思います。

ちなみに自分でやる際は全体予算のうち最大5%ほどを広報予算に充てています。恐らく業界標準としてはかなりの低予算です。世の中には広告媒体が溢れているので、お金を使えばできることはたくさんありますが、低予算(あるいは予算0)で効果的な集客方法について書いていこうと思います。

ここから先は

「こんな未来あったらどう?」という問いをフェスティバルを使ってつくってます。サポートいただけるとまた1つ未知の体験を、未踏の体感を、つくれる時間が生まれます。あとシンプルに嬉しいです。