上位・最上位高校受験の常識~国語(古文)編~ #1「助動詞」

※「はじめに」「まずこれだけは確認(-_-;)」「学習するべき内容」の項目は上位・最上位高校受験の常識~国語(古文)編~の記事では同一内容です。既に読まれた方はそれらの記事を読み飛ばして「助動詞」の部分から読まれることをお勧めします!(目次から直接、該当箇所へ飛ぶことができます。)

はじめに

皆さんは古文に対してどのようなイメージを持っていますか?好き、得意と思っている人もいるかもしれませんが、多くの人は嫌いや苦手というマイナスのイメージを持っていると思います。それもそのはず、実は約70%の中学生は古文に良いイメージを持っていないということが、調査により明らかになっています。

参考「97a7b7113da7ddd241a3c6c78400020f-1.pdf (yamanashi.ac.jp)」

しかし、実は古文は得点源です。勉強すればだれでも安定して得点をとれるようになる教科です!今回はそんな古文の、学校では教えてくれない入試で点を取るためのポイントやその学習方法についてお伝えします!!

まずこれだけは確認(-_-;)

いくら古文が得点源だといっても自分の志望高校の入試問題に古文が出題されないのだったら、勉強しても得点につなげられません。なので、志望校の入試問題に古文が含まれているかを確認してください!

※もし志望高校が決まっていないのならばひとまず古文の勉強は始めておくことをお勧めします!多くの高校が古文を出題範囲に含めていること、短期間で詰め込むのが難しい教科であることなどが主な理由です。

学習するべき内容

1.助動詞

口語(現代の言葉)に助動詞があるように、文語(古文の言葉)にも助動詞があります。文章のニュアンスを捉えるためには、助動詞の意味の学習は必須!!

2.古文単語

古文単語の意味が分からなければ、もちろん古文の内容を理解できません。逆に古文単語の意味がすべて分かれば、もはや現代文のように自然に古文を読めるかも??

3.主語判別

古文では大体、主語を表す助詞「が」が省略されます。また、主語そのもが省略されることさえあります。そうです、古文で主語は隠されるのです。主語を正確に判別することで、文章の内容を正確に把握することにつながります。

4.その他重要ポイント

中学校では学習しないが古文を読解するうえで必要不可欠な予備知識など。

古文の学習の概要は分かりましたか?この記事ではこの4つの中でも①助動詞について上位高校を受験するために必要な情報を全て解説します。➁古文単語、③主語判別、④その他の重要ポイント、について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

上位・最上位高校受験の常識~国語(古文)編~「古文単語・主語判別」

coming soon

上位・最上位高校受験の常識~国語(古文)編~「その他の重要ポイント」

coming soon

助動詞

この記事をよんだらできること

助動詞の何を学習すれば、難しい高校入試の問題がとけるのかが分かる

なぜ助動詞を学習するの?

まず下の問題を考えてみてください。

さて、あなたはこの問題のどの部分につまづいたでしょうか。

「登りしのしってどう訳せばいいんだろう」

「べしって今のべきと同じ意味なのかな」

このような疑問を少しでも抱いた方はこの記事をよむ意義が大ありです。ぜひ、この記事を最後まで読んでください。

具体的に説明すると、登りしの「し」、ふきぬべしの「べし」や、潮満ちぬの「ぬ」、知らずの「ず」は、助動詞です。問題の文を見たらわかるように、助動詞は文のメインにはなりません。しかし助動詞は、「過去」「願望」「意志」といった、文章のニュアンスを大きく左右するような意味を持ちます。そのため、助動詞を学習することで文章の意味を正確に把握し、語弊なく古文を読み進めていくことができるのです。

助動詞の何を学習すればいいの?

助動詞について学習する必要があるのは、助動詞の意味と活用です。

よく、「なぜ助動詞の活用を覚える必要があるの?」と聞かれますが、それは文中に隠れた助動詞を見つけるためです。例えば助動詞の「ず」は、文中で「ぬ」「ね」などに活用するのでそれらの活用形を覚えなければ、古文の読解中に「ね」という単語をみつけても

これは助動詞の「ず」が活用したやつだ!

と気づくことができません。

(助動詞の意味を学習しなければいけない理由はあからさますぎて省きます。)

ちなみに某大手塾では、助動詞の接続(助動詞のうえの単語は何形に活用するのか)も暗記しろと言われるらしいです。しかし、大学受験のための勉強ならまだしも、高校受験の問題を解くための勉強ではそこまでする必要はありません。したがって高校受験のための勉強では、助動詞の意味と活用だけでいいのでそれらをしっかりと覚えましょう。

全部の助動詞を覚える必要はない‼‼

実は古文の助動詞は20種類以上あります。高校受験の勉強ではそれらの助動詞をすべて学習する必要はありません。安心してください。中学校の授業では助動詞は学習しないので少しの助動詞でも覚えているだけで十分なアドバンテージになります。

朗報です。この記事では、そんな20以上の助動詞の中からみなさんが覚えるべき助動詞とそれに付随する情報をピックアップしました。この記事の内容を覚えるだけで高校受験の古文の助動詞はマスターできます。

※この記事に含まれる情報は塾で一年間かけて学習するような内容です。つまり、量が多いです。一回で覚えきろうとせずに何度も見返して、古文読解を通して知識を自分のものにしましょう。(受験本番までには全部覚えてね~)

太字→必ず覚えてほしい情報

細字→覚える必要を感じたら覚えてほしい情報。まずは覚えなくてよし!

助動詞「ず」

意味「打ち消し」

活用形「ず・ぬ・ね・ざ」

「る・らる」

意味「自発・可能・受け身・尊敬」

→現代語の「れる・られる」と同じ意味

活用形「れ・る・るる・るれ・れよ」

「られ・らる・らるる・らるれ・られよ」

→「らる」の活用形は、ら+「る」の活用形

「き」

意味「過去」

活用形「せ・き・し・しか」

「けり」

意味「過去・詠嘆」

→詠嘆は和歌でのみ使用される意味。現代語には訳す必要がない

活用形「けら・けり・ける・けれ」

「たり」

意味「完了・存続」

活用形「たら・たり・たる・たれ」

「なり」

意味「断定・存在」

→訳し方は「~たorだ」

活用形「なら・なり・に・なる・なれ」

「ぬ」

意味「完了・強意・並列」

活用形「な・に・ぬ・ぬる・ぬれ・ね」

「む(ん)」

意味「推量・意志・勧誘・適当・仮定・婉曲」

→「じ」とは真逆の意味

→「べし」の意味とほとんど同じ

活用形「ま・む・め・ん」

「じ」

意味「打消推量・打消意志」

→「ぬ(ん)」とは真逆の意味

→「まじ」の意味とほとんど同じ

活用形「じ」

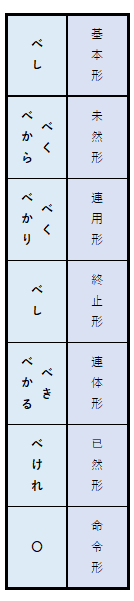

「べし」

意味「推量・意志・当然・可能・命令・勧誘」

→「む」の意味とほぼ同じ

→「まじ」の意味とほとんど同じ

→推量・意志以外の意味はすべて「べき」で訳すことが可能

活用形「べく・べし・べき・べけれ・べから・べかる」

→古文中の”べ”はだいたい「べし」の”べ”

「まじ」

意味「打消推量・打消意志・打消当然・不可能・禁止・不適当」

→「べし」とは真逆の意味

→「じ」の意味とほとんど同じ

活用形「まじく・まじ・まじき・まじけれ・まじから・まじかり・まじかる」

→古文中の”まじ”はだいたい助動詞の「まじ」

おわりに

記事を読んでいただきありがとうございます!暗記量が多くて大変だと思いますが、我慢して覚えましょう。暗記を乗り切る術《スベ》はそれしかありません!

written by 名業