『ベン・ブラッドリー自伝──『ワシントン・ポスト』を率いた編集主幹』 「訳者あとがき」(根津朝彦氏)より、一部を抜粋して公開します!

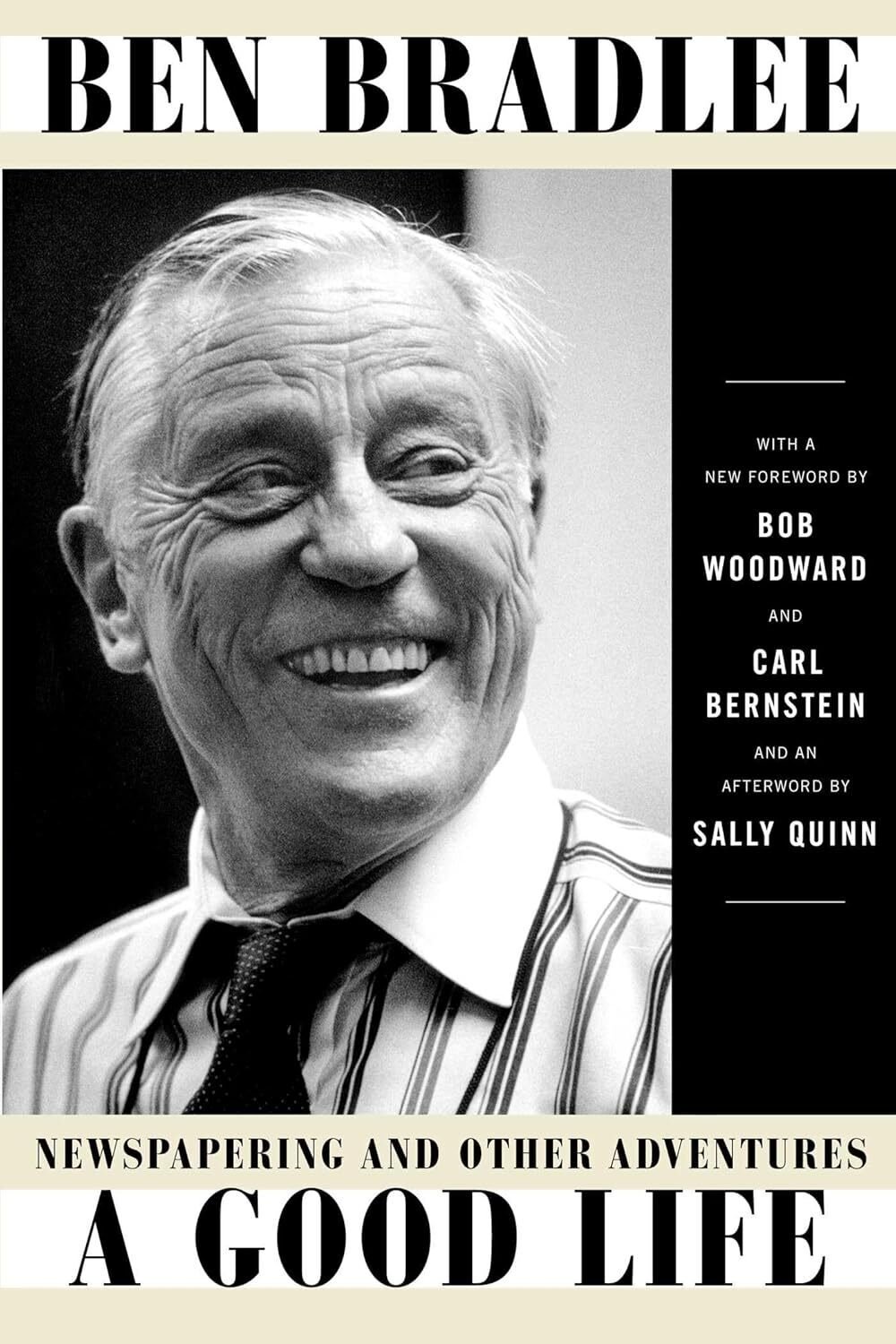

2025年2月、小局では新刊『ベン・ブラッドリー自伝──『ワシントン・ポスト』を率いた編集主幹』(根津朝彦・阿部康人・石田さやか・繁沢敦子・水野剛也訳)を刊行します。

第二次大戦後、冷戦期のアメリカ政治史を語るうえで最も大きな事件の一つにベトナム戦争の長期化と敗北がありますが、1960年代から70年代にかけて、ホワイトハウスは戦争の〈不都合な真実〉を国民に正しく伝えていませんでした。共産主義陣営との軍事的な覇権争いが優先され、米軍がいかに戦場で統制なき虐殺行為を行っても、あるいはいかに戦況不利であることがわかっていても、大きく反戦世論が沸き起こるまでは戦争政策を続行し、愛国主義の名のもとに自国民を泥沼に送り込んでいました。日本もまた、沖縄をはじめとする軍事基地でもってそれを後方支援していたことは言うまでもありません。

そうした政府に対し、自国内から厳しい批判のメスを加えたのが、新聞社によるいわゆる「ペンタゴン・ペーパーズ」(国防総省の最高機密文書)の公開であり、やがてニクソン政権を退陣させることになるウォーターゲート事件の調査報道でした。『ワシントン・ポスト』をはじめとする報道機関の記者たちは、権力による継続的な脅しや圧迫を前にしても、ひるむことなく〈真実〉に迫り、市民に報道しつづけます。ペンの力が政治の腐敗や機能不全をあらわにし、国民の意識を変革することに成功した、民主主義史上の稀有な瞬間でした。この大事件の中心にいたのが、同紙の編集主幹、すこぶる人間的でユーモアあふれるジャーナリスト、ベン・ブラッドリーでした。

いまや世界はバックラッシュの波に覆われ、アメリカではトランプ大統領2期目が始まったばかり。SNSでは根拠のない陰謀論が広がり、敵対と怨恨のワードばかりが拡散し、新聞社は「オールドメディア」として既得権益視され、果ては「マスゴミ」などと罵られる始末。けれども、これほど全世界的に逆境にある記者たちが、国境や言語を超えて、いま戦場で、市場で、労働や生活の現場で、足もとで起きている事実を伝えてくれなければ、そしてそれを守るネットワークが存在してくれなければ、いったい誰が、世界や人間を信頼できるのでしょう。

翻訳の難しさのためか、なぜかこれまで日本語になっていなかった重要な1冊。読みものとしても文句なく面白い、新聞記者の一代記です。

「ベトナム反戦世論に寄与したペンタゴン文書の調査報道、ホワイトハウスの嘘を暴きニクソン大統領らを辞任させたウォーターゲート事件。1970年代の米国史を変えた『ワシントン・ポスト』紙を現場で指揮したのが、映画『大統領の陰謀』や『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』でも知られる名編集主幹ブラッドリーだった。この自伝からは、社会の不正や虚偽と闘うアメリカの民主主義の真実が見えてくる。」

https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-61601-3.html

訳者あとがき

本書はBen Bradlee, A Good Life: Newspapering and Other Adventures (Simon & Schuster, 1995/2017)の全訳である。企画者の筆者にとって『ベン・ブラッドリー自伝』の翻訳につながる最初のきっかけは映画『大統領の陰謀』だった。ジャーナリズム研究者の荒瀬豊さんから『大統領の陰謀』は見ておいたほうがいいとすすめられ、恥ずかしながら博士号を取得した翌年の2011年に初めて『大統領の陰謀』を鑑賞した。映画を見終り、翌日も最初から見直すという経験を初めてした。人名が多く複雑だったこともあるが、とにかく面白かったからだ。

そこでしびれたのは、2人の若手記者以上に、編集主幹のベン・ブラッドリーだった。それから時間が経過し、戦後日本のジャーナリズム史を研究するようになって、日本のジャーナリズムの歴史的な問題の一つに、言論圧力に対する編集幹部の抵抗の弱さがあるという認識を深めるようになった。それに伴い、若手記者を支え、編集幹部として簡単には動じなかったベン・ブラッドリーの重要性を一層認識するようになった。

2015年、ワシントンDCの古本屋でベン・ブラッドリーとキャサリン・グラハムの自伝を買ったことが翻訳に向かう次なる契機となる。日本現代史のなかでジャーナリズム史を専門とし、アメリカのジャーナリズム史を専門とするわけでもなかったが、『ベン・ブラッドリー自伝』を翻訳したいと思うようになった。

(中略)

ベン・ブラッドリー小史

ブラッドリーは1921年8月26日に誕生する。代々ハーバード大学に進学するのが当然であるかのような恵まれたボストンのエリート家庭で生を受けた。ただ、世界大恐慌で父親が失職してからは、家族一同、苦労を味わっている。1936年、ブラッドリーが14歳のときにポリオにかかるも、運良く克服する。1937年、父が見つけてくれた『ビヴァリー・イブニング・タイムズ』の使い走りの仕事が新聞社との出会いになる。1939年にハーバード大学に入学するも、ドイツのポーランド侵攻は始まっており、戦争への関わりは現実味を帯びていく。その頃に接した映画『海外特派員』(アルフレッド・ヒッチコック監督、1940年)に憧れ、同作品を4回も鑑賞したという。大学の成績は良くなかったものの、1942年8月8日何とか大学を卒業した。同日、海軍予備役少尉の任命辞令を受け、その日にジーン・ソルトンストールと結婚式を挙げる(1948年に息子のベン・ブラッドリー・ジュニアが誕生)。以降、アジア太平洋戦争に出撃し(後に中尉となる)、日本軍と対峙し、本書で明かされるように、海軍での戦場生活はブラッドリーに数多くのことを教え、彼の人生観を形作っていく。

戦後、1946年に『ニューハンプシャー・サンデー・ニュース』で記者生活を始める。上司にも恵まれ、順調な記者修業の時期を過ごしたことが、ジャーナリスト人生を決定づけたといえる。そこからキャリアアップするため、列車で目的地のボルチモアに近づいた矢先、激しい雨に見舞われたので下車せず、そのまま乗車して『ワシントン・ポスト』の面接に切り替えた。その偶然が、彼の人生を変えていく。1948年の年末から『ワシントン・ポスト』で働き始め、ワシントンで、生涯の友人かつ良き相談相手となる弁護士のエドワーズ・ウィリアムズにも出会っている。ブラッドリーは、友人たちが出世するさまに焦り出し、『ワシントン・ポスト』を辞め、1951年、パリのアメリカ大使館の報道官となり、フランスでの新しい生活を始める。

1953年、『ニューズウィーク』のヨーロッパ特派員になり、ジャーナリズムの世界に復帰する。若かりし頃に憧れた映画『海外特派員』さながら、自らも海外特派員の道を実現した。1954年、フランスで、2番目の妻になるアントワネット(トニー)・ピンショー・ピットマンに会い、恋に落ちる。その後、ブラッドリーはジーンと離婚し、1956年にトニーと再婚する(1958年に息子のドミニク(ディノ)・ブラッドリー、1960年に娘のマリーナ・ブラッドリーが誕生)。

ワシントンを生活の拠点としていたトニーとの結婚がターニングポイントとなり、1957年、『ニューズウィーク』のワシントン支局に異動する。ジョージタウンに自宅を購入した数ヵ月後、近隣に上院議員のジョン・F・ケネディも家を購入して、付き合いが深くなる。共和党を支持してきたブラッドリーの両親は、ケネディの登場で、1960年に1度だけ民主党に投票している。1961年、ブラッドリーはフィル・グラハムに『ニューズウィーク』買収をすすめ、『ニューズウィーク』はワシントン・ポスト社の所有になる。ワシントン・ポスト社の社主であるフィル・グラハムは躁鬱病に悩まされ、1963年に自殺した結果、妻のキャサリン・グラハムが経営を引き継ぐことになる。同じく1963年、ケネディ大統領が暗殺され、ブラッドリーとトニーは、家族ぐるみでつきあってきたジャクリーン・ケネディとも疎遠になってしまう。さらに1964年にはトニーの姉であるメアリー・ピンショー・マイヤー(ケネディと不倫関係にもあった)が殺害されるという悲劇が続いた。

ここでブラッドリーの人生を変えたのが、キャサリン・グラハムである。キャサリン・グラハムがブラッドリーをランチに誘い、『ワシントン・ポスト』に戻る気はないかと問い、1965年8月、14年ぶりに『ワシントン・ポスト』に復帰した。それはブラッドリーと、キャサリン・グラハムとの並走が始まったことを意味する。ブラッドリーは最初、『ワシントン・ポスト』の編集局長代理として着任し、1965年内に編集局長に就任した。1968年には編集主幹に就任する。1969年にリチャード・ニクソンが大統領となる。1971年にはブラッドリーは商談のため、日本で朝日新聞社と読売新聞社を訪れてもいる。交渉が不首尾に終わった後、ベトナム戦争の現場を初めて見るため、サイゴンやメコンデルタに立ち寄っている。同年、ペンタゴン文書の報道に取り組み、1972年からのウォーターゲート事件の報道を指揮することで、『ワシントン・ポスト』が『ニューヨーク・タイムズ』と並ぶ存在になっていくのである。ウォーターゲート事件報道の渦中、1974年にはボブ・ウッドワードとカール・バーンスタインがAll the President’s Men(『大統領の陰謀』)を刊行。同年、ニクソンは大統領を辞任した。

ウォーターゲート事件後、1975年にブラッドリーは、大統領時代のケネディとの思い出を綴ったConversations with Kennedy (『ケネディとの対話』)を出版した。1976年には映画のAll the President’s Men(『大統領の陰謀』)が上映され、一層、多くの若者が『ワシントン・ポスト』に憧れを抱くようになる。同じく1976年、ウッドワードとバーンスタインの続編The Final Days(『最後の日々』)が出版された後、ブラッドリーは必要を感じ、ウォーターゲート事件の情報源であったディープ・スロートが誰なのかを把握したが、キャサリン・グラハムをはじめ誰にもその名前を洩らさなかったという。

ブラッドリーは、『ワシントン・ポスト』で働いていたサリー・クインと1978年に、3度目の結婚をする。1980年、ジャネット・クックが『ワシントン・ポスト』で「ジミーの世界」を記事にし、1981年に同作がピュリッツァー賞を受賞した。しかし同作は実在しない虚構の記事であることが判明し、ワシントン・ポスト社は同賞を返上する。ブラッドリーのキャリアにとっても最大の危機であった。1982年に息子のクイン・ブラッドリーが誕生してからは、ウォーターゲート事件を上回る報道にはもう出会わないだろうと感じ始める。1991年、1968年から長らく務めた『ワシントン・ポスト』編集主幹を退いた。その後、ワシントン・ポスト社の名誉副社長となった。1995年に本書A Good Life: Newspapering and Other Adventuresを出版。1997年にはキャサリン・グラハムがPersonal History(『キャサリン・グラハム わが人生』)を刊行。2001年、キャサリン・グラハムは84歳で生涯を閉じた。2005年、ディープ・スロートは当時FBI副長官のマーク・フェルトであったことが本人の告白により公表された。2013年、『ワシントン・ポスト』はアマゾン創業者のジェフ・ベゾスによって買収される。同じく2013年、ブラッドリーはバラク・オバマ大統領から大統領自由勲章を授与された。2014年10月21日、ベン・ブラッドリーは93歳という長寿で永眠した。

ブラッドリーの特徴とキャサリン・グラハムの存在

ブラッドリーの特徴をとらえる際に本書で注目されるのは、若かりし頃から、後の『ワシントン・ポスト』の編集主幹に通じる資質が見出されることだ。1942年から従軍した駆逐艦フィリップ号で過ごした期間は人生にとって最も重要な2年間だったとブラッドリー自身が述べている。ブラッドリーは海軍士官として戦闘情報センターの任務を通じて、決断を下すこと、人を見定めて適材適所に人材を配置すること、責任感をともなう仕事で周囲に頼られその期待に応えることが好きであると自覚しているからである。

ブラッドリー自身、基本、人の心を開くことが得意であり、あらゆる人々と打ち解けられると自負していたが、リチャード・ニクソンは例外であったとしている。ここで興味深いのは、1977年に立花隆がブラッドリーにインタビューした内容である。

当時、ブラッドリーは「論説委員たちの会合に出たことは一度もないんです」といい、立花から「今度はエディトーリアル・ページで論陣をはってみたい」と思うかと問われて、次のように応答している。

ぜんぜんありません。私は生来、意見よりファクトのほうに興味があるたちでしてね、ニュースを追うのが生きがいです。「どうあるべきか」を語るより、「どうあるか」「どうなるか」を伝えるほうが面白い。

(立花隆『アメリカジャーナリズム報告』文春文庫、1984年)

ただし政治やオピニオンに強い関心を払わなかったからといって、権力の圧力に屈するような性格でないことはペンタゴン文書やウォーターゲート事件に臨んだ姿勢から明らかである。国家安全保障をめぐる報道に関して、政府が国家安全保障を盾に主張しても本当に国の安全が危ぶまれるかというと、ペンタゴン文書の一例のようにまずありえない、と述べていることからも、ブラッドリーの考え方が窺える。同じくペンタゴン文書の報道の際、「私は『ワシントン・ポスト』を一流紙に引き上げる── 一度きりの──チャンスがあるなら、記事を世に出すことが非常に重要だということを正確に理解していた」という回想は、編集主幹としてのブラッドリーの決断力と判断力に関わるものである。

その上で、ブラッドリーが自由奔放かのようにヤンチャすることができ、コンプレックスも少なく、権力層の人々と渡り合ってきたのは、裕福で恵まれた家庭で育ってきたこと、パワーエリートになる友人たちとの付き合いが豊富にあったことからの精神的な余裕があったことと無縁ではあるまい。無論、ブラッドリーのような恵まれた出自でなければ優れた編集幹部が務まらないとしたら、われわれには参考にならないので、そこは検討すべき論点になる。とはいえ、編集幹部に求められる資質としてはなお重要な基準を示しているといえる。

しかし、そのようなブラッドリーでもウォーターゲート事件の報道に携わっていた1973年の夏には、キャサリン・グラハムが証言するように、神経的な病状を抱えていたようだ。ウォーターゲート事件の報道を後から論じるのは簡単だが、その前にウォーターゲート事件でブラッドリーに課せられた大きな責任に起因するリアルタイムの極度のプレッシャーを内在的に理解する必要があるのだ。

それからウォーターゲート事件をめぐるブラッドリーについて指摘しておかなければならないのは、映画『大統領の陰謀』が実際以上にブラッドリーの果たした役割を強調することで、ブラッドリーの偶像化と、同僚間の亀裂が避けられなくなったことである。それまでブラッドリーと息の合っていたハワード・サイモンズとの間に亀裂が走り、映画はバリー・サスマン(ウォーターゲート事件の際は、市報部長の職務から解放され、ウォーターゲート事件の専従デスク)やキャサリン・グラハムらの役割も捨象するものになった。

またブラッドリーで着目されるべきは、編集幹部として自らの力量が優れていただけでなく、積極的に優秀な記者をスカウトしたことである。ここはアメリカの人材の流動性にも規定されているにせよ、日本の編集幹部と異なる点だ。ただしブラッドリーは、3回結婚し、そのつどパートナーと子どもたちに苦悩をもたらし、婚外交渉もあり、聖人君子ではありえない。そしてブラッドリー自身、控えめにいっても人種差別にも性差別にも敏感ではなく、『ワシントン・ポスト』の編集局自体が人種差別的であったと振り返っている。性差別に関しては、実際、1970年に『ニューズウィーク』で働く女性たちが社内の性差別を主張して訴状を提出し、1972年に『ワシントン・ポスト』の女性社員たちが、経営側の責任を問い、裁判に訴えることになった(キャサリン・グラハム『キャサリン・グラハム わが人生』小野善郎訳、TBSブリタニカ、1997年)。

ともあれ、こうしたブラッドリーを抜擢し、良き理解者となるのが、夫の自死で突如ワシントン・ポスト社の舵取りを任されることになったキャサリン・グラハムである。彼女はブラッドリーをはじめとする編集現場を信頼し、それを庇護する姿勢を維持していた。キャサリン・グラハムの自伝では「私の主な役目は、信頼している編集者や記者たちの後ろ盾になってやることだった」と書いている(『キャサリン・グラハム わが人生』)。他の個所でも同様に述べており、自伝の回想にしても、記者に対する社外からの圧力をトップが守る、と平然と明記できることは、当たり前のようで当たり前ではない。キャサリン・グラハムの存在こそ、ブラッドリーが編集主幹として『ワシントン・ポスト』で力を発揮できた背景であったことを押さえておきたい。

編集幹部のありようについては、筆者が「編集現場の上司論という視点」の問題提起をしたことがあるので、興味がある読者はそちらも参照してほしい(根津朝彦『戦後日本ジャーナリズムの思想』東京大学出版会、2019年、236~247頁)。活躍する記者の裏には、それを支える優れた上司がいるものだ。『大統領の陰謀』を書いたウッドワードやバーンスタインのように、活躍する記者のほうが後世に受け継がれる作品を発表する機会が多く、それをバックアップした上司は注目されにくい。そこにもっと光を当てるべきであるというのは、ベン・ブラッドリーの存在を考えても了解されるところであろう。ベン・ブラッドリーの生涯を踏まえて、いつか『ワシントン・ポスト』ないしアメリカのジャーナリズム史研究を塗り替えんとする人が出てくれば、企画者として本望である。

参考になる文献

それから詳細は本書で確認してもらいたいが、読者がさらに知りたいと思った際に、手に取りやすい日本語の書籍を中心にして、参考になる作品を紹介しておきたい。

まずボブ・ウッドワードとカール・バーンスタイン『大統領の陰謀』(常盤新平訳、文春文庫、2005年、初出1974年、原書初出1974年、ハヤカワ文庫2018年)と、前述のキャサリン・グラハム『キャサリン・グラハム わが人生』(小野善邦訳、TBSブリタニカ、1997年、原書1997年)が双璧である。本書との全体的な関連度でいえば、上述のごとく『キャサリン・グラハム わが人生』が最も重要といえ、併読されてしかるべきものだ。『キャサリン・グラハム わが人生』には彼女を経営面から支えた投資家のウォーレン・バフェットとの関係も記されている。

次いで、ボブ・ウッドワード『ディープ・スロート──大統領を葬った男』(伏見威蕃訳、文藝春秋、2005年、原書2005年)が挙げられる。同書によると、ホワイトハウスは『ワシントン・ポスト』の情報源の一つがマーク・フェルトだと把握していた。そしてワシントン・ポスト社の「法律関係者」もホワイトハウス側に情報を漏らしていたようだが、ウッドワードはその人物を特定できなかったという。『大統領の陰謀』の続編にはボブ・ウッドワードとカール・バーンスタイン『最後の日々 続・大統領の陰謀』上下(常盤新平訳、文春文庫、1980年、初版1977~78年、原書1976年)がある。こちらもすでに触れたが、立花隆『アメリカジャーナリズム報告』(文春文庫、1984年、初版1978年)には、ベン・ブラッドリーにインタビューした内容が収められており貴重である。ベン・ブラッドリー自身の著書『ケネディとの対話──その信念と栄光の軌跡』(大前正臣訳、徳間書店、1975年、原書1975年)も日本語で読むことができる。

英語の文献では、ベン・ブラッドリーの評伝であるJeff HimmelmanのYours in Truth: A Personal Portrait of Ben Bradlee, Legendary Editor of The Washington Post(Random House, 2012)がある。ベン・ブラッドリーには、息子クイン・ブラッドリーとの共著A Life’s Work: Fathers and Sons(Simon & Schuster, 2010)もある。

デイヴィッド・ハルバースタム『メディアの権力』全4巻(筑紫哲也・東郷茂彦・斎田一路訳、朝日文庫、1999年、初版1983年、原書1979年)には、ブラッドリーを含めたジャーナリストたちのギラギラした人間味・野心や感情の起伏、アメリカのジャーナリズムをめぐる人間ドラマが紹介されている。あわせてアメリカのジャーナリズム史をつかむためにマイケル・エメリー、エドウィン・エメリー、ナンシー・L・ロバーツ『アメリカ報道史──ジャーナリストの視点から観た米国史』(大井眞二・武市英雄・長谷川倫子・別府三奈子・水野剛也訳、松柏社、2016年、原書2000年)も欠かせない。

ウォーターゲート事件に関しては、リチャード・ニクソンの回顧録やニクソン陣営関係者の回想(ハリー・ホールドマン、ジョン・アーリックマン、ジョン・ディーン、チャールズ・コルソン、ハワード・ハントなど)を含めて膨大にあるため、上述したもの以外はほぼ割愛するが、伊藤高史「ウォーターゲート事件──ジャーナリズムの神話」(同『ジャーナリズムの政治社会学』世界思想社、2010年)、坂出健「アメリカ大統領と権力犯罪──ウォーターゲート事件を中心に」(『経済論叢』196巻2号、2022年)、佐藤信吾「ジャーナリズム実践の集合的記憶」(津田正太郎・烏谷昌幸・山口仁・山腰修三編著『ソーシャルメディア時代の「大衆社会」論』ミネルヴァ書房、2024年)も導きになるだろう。ウォーターゲート事件に絡めるなら、いずれもワシントン特派員を経験した大森実『ウォーターゲート事件』(潮出版社、1973年)、渡邉恒雄『ウォーターゲート事件の背景 新版 ホワイトハウスの内幕』(読売新聞社、1973年)、筑紫哲也『放逐 ウォーターゲート事件』(朝日文庫、1988年、初版1979年)といった著作があり、ワシントン特派員の同時代史も魅力的なテーマになる。特に大森実は1922年1月生まれなので、1921年8月生まれのベン・ブラッドリーとほぼ同世代のジャーナリストなのである。

(中略)

関連する映画

映画についても本書で展開される世界に関心を誘う上で良き入門になるだろう。筆者が大学で担当するゼミでは、記者・報道職志望者が多くいるが、毎年GWには1泊2日の映画合宿と称して、6本の映画を見てもらう。そのなかで不動の2本が『大統領の陰謀』(1976年)と『ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書』(2017年)である。ディープ・スロートであった、当時FBI副長官のマーク・フェルトを主役とする『ザ・シークレットマン』(2017年)もおすすめであり、これらの映画はウォーターゲート事件に結びつく三部作といえる。映画とジャーナリズムについては別府三奈子・飯田裕美子・水野剛也編著『映画で学ぶジャーナリズム─社会を支える報道のしくみ』(勁草書房、2023年)という良きガイドブックも出版されている。

ベン・ブラッドリーに関するドキュメンタリー映画には、The Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee(2017年)がある。『スポットライト 世紀のスクープ』(2015年)にはブラッドリーの息子のベン・ブラッドリー・ジュニア役が『ボストン・グローブ』の一員として登場する。

『大統領の陰謀』は書籍であれ、映画であれ、日本でも記者への憧れを高め、記者志望者を増したことであろう。たとえば『朝日新聞』の編集局長を務めた外岡秀俊(1953~2021年)も「記者志望の原点はウォーターゲート事件を描いた米映画「大統領の陰謀」だった」ようで(『朝日新聞』2022年7月2日付夕刊)、そういう世代への影響力を研究するのも興味深いテーマだ。いずれにせよ、『大統領の陰謀』や『キャサリン・グラハム わが人生』だけではわからなかったベン・ブラッドリーについて、多くを明らかにしてくれるのが本書なのである。先ほどの映画のごとく、『大統領の陰謀』、『キャサリン・グラハム わが人生』、『ベン・ブラッドリー自伝』は相互に関連性の深い三部作といっていい。

(中略)

ここまで多くの関連図書と映画を挙げてきた。その中で一番のおすすめはと聞かれれば、真っ先に映画『大統領の陰謀』を挙げたい。前述したように筆者は毎年、『大統領の陰謀』をゼミ学生に見てもらっているが、ニクソン大統領が辞任したわずか2年後にこの映画が公開されたことは驚きであり、完成度と作品の魅力は群を抜いている。実話に基づいたジャーナリズムと調査報道に関する普遍的な内容に満ちているからだ。このnoteを見てくださった方には映画『大統領の陰謀』をぜひ鑑賞してもらいたい。すでに見たことがある方も久しぶりに見直してもらえれば、『ベン・ブラッドリー自伝』と交響しながら、いくつもの新しい発見があるはずである。

根津 朝彦