Re: 『夢と狂気の王国』

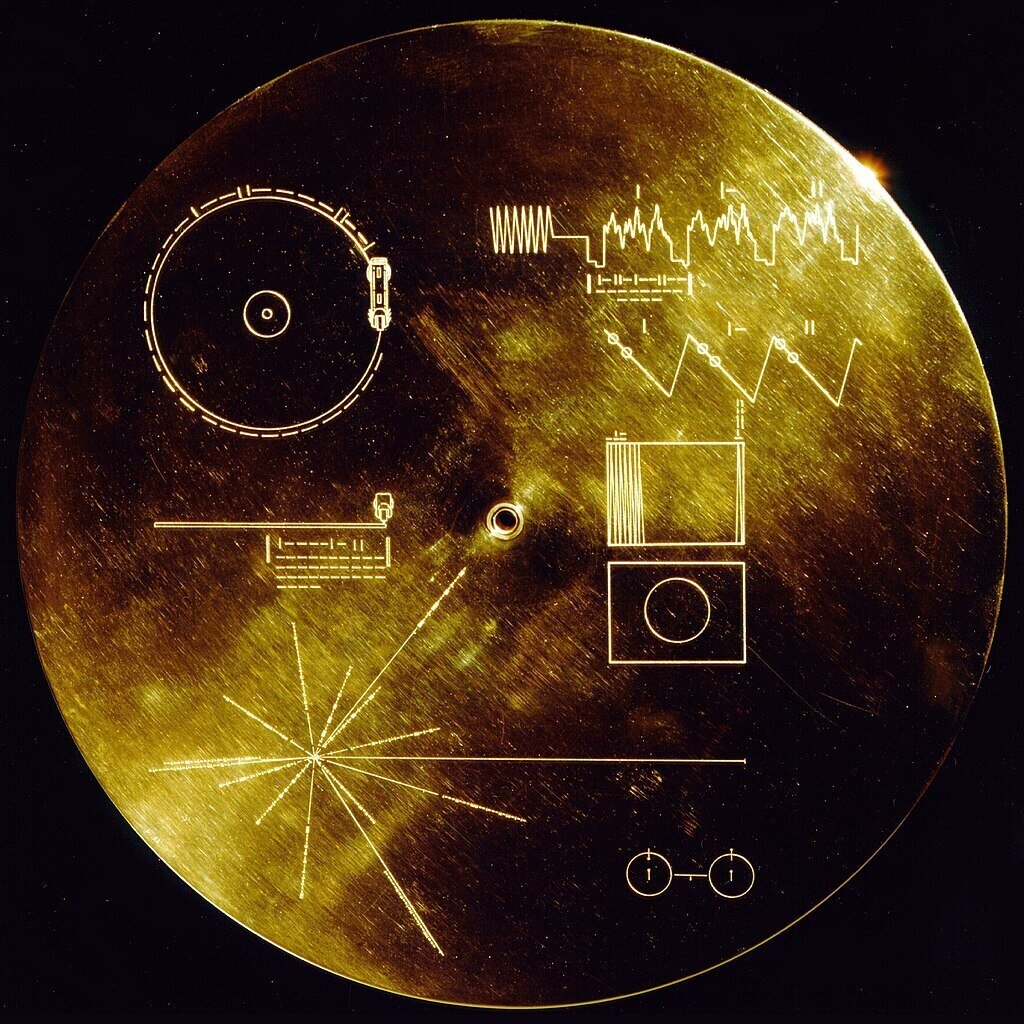

序 ゴールデンレコード

1977年9月5日に打ち上げられたボイジャー1号は、現在も秒速17kmで地球から離れ続けている。砂田麻美とほとんど同い年のこの探査機は、すでに太陽圏を脱出し、地球から250億km離れた恒星間空間を飛行している。

現在はまだ地球と通信できているが、原子力電池の劣化と通信距離の拡大により、あと10年ほどでボイジャー1号は孤独になる。もうまもなく、それは完全に地球人の手を離れる。それゆえにこそ、たとえ人類が死を迎えたとしても、それはそのままの姿で宇宙を漂い続ける。

それは、解読を待つテクストになる。波の音、動物の鳴き声、世界中の音楽などが収められたゴールデンレコードは、それ自体としてテクストであるボイジャー1号に包まれて、いつまでも読み手を待つ。おそらく製作者たちは、それが解読されることなど信じていなかっただろう。しかしそれでも、一抹の希望に賭けて、たった1枚のレコード盤に “地球” を刻み込んだのだ。

「つくる」とは、こういうことかもしれない。

Ⅰ 天文学的イメージ

17世紀初頭、天文学者のケプラーは、惑星の軌道が円ではなく楕円であることを見出した。「惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く」というのが、ケプラーの第一法則である。

この発表は、アリストテレスとキリスト教神学の結合からなる中世ヨーロッパの世界観を、根底から揺るがすものだった。なぜなら、天上界は完璧な真理の世界であって、完全な “球” と “円” だけが存在すると考えられていたからだ。 “完全な天上界” と “不完全な地上界” という伝統的な対比図式がケプラーによって突き崩されると、天上界と地上界を統一的に把握する道が拓かれる。

楕円軌道という天文学的イメージは、『夢と狂気の王国』で描かれたスタジオジブリを上手く表しているように思われる。まず『風立ちぬ』の制作スタッフたちは、宮崎駿という太陽の周りを公転している。しかし、楕円軌道には焦点がもうひとつある。その空虚な焦点こそが高畑勲である。そして最後に、鈴木敏夫が、公転軌道の幾何学的な中心にいる。

鈴木敏夫が、宮崎駿と高畑勲をそれぞれ監督の椅子に座らせる。宮崎駿は、高畑勲をライバル視しながら『風立ちぬ』を作り上げていく。それと同様に、高畑勲も宮崎駿を横目で見ながら『かぐや姫の物語』を作り上げていく。そして今度は、高畑勲と宮崎駿が鈴木敏夫を振り回す。結局のところ、3人は互いに互いを振り回し合っていて、それがかれこれ30年以上も続いているのである。これを「狂気」と呼ばずして何と呼ぼう。

さて、ケプラーによって天上界と地上界を統一的に把握する道が拓かれたことは前述した。実際にそれをやってのけたのがニュートンである。ニュートンは、りんごが木から落ちるという地上界の現象と、地球が太陽の周りを公転するという天上界の現象を、万有引力という法則によって統一的に説明してしまった。しかし、万有引力は何とも不思議な力である。これは、世界の神秘に名前をつけただけではないだろうか。

スタジオジブリという太陽系も、それが成立していること自体が神秘であって、万有引力に例えられるような不思議な力を仮定しないことには上手く説明できない。宮崎駿が「なんか不思議なものを感じますね」「縁とか運とかそういう類いのものですよ」と語るとき、彼はスタジオジブリの神秘を直観していたのである。

万有引力とは

ひき合う孤独の力である

宇宙はひずんでいる

それ故みんなはもとめ合う

宇宙はどんどん膨らんでゆく

それ故みんなは不安である

二十億光年の孤独に

僕は思はずくしやみをした

ボイジャー1号が1990年に撮影した地球

60億kmの彼方からは、地球は青白い小さな点にしか見えない

■ 挿話 谷川俊太郎

純粋な少年の心にとって、飛行機ほど美しくカッコイイものはないだろう。プロペラの回転音を口ずさみながらプラモデルの飛行機を曲芸飛行させる宮崎駿は、白髭を生やした風貌とは裏腹に、少年の目をしていた。

飛行機雲

みたされぬあこがれに

せい一杯な子供の凱歌

飛行機雲

それは芸術

無限のキャンバスに描く

はかない讃美歌の一節

(この瞬間 何という空の深さ)

飛行機雲

そして――

春の空

『二十億光年の孤独』所収

詩人の谷川俊太郎も、やはり飛行機が好きだった。小さいころには、よく紙飛行機や模型飛行機を作って飛ばしていたそうである。しかし、1931年に生まれた彼は、小学校で軍国主義に迎合しなければならなかった。

これからは僕等小国民がりっぱな発明や発見をしなければならない。僕もこれからは自分で設計して作ろうと思っている。僕の模型よ、お前もほんとの飛行機と一緒にニューヨーク爆撃に行け!

『谷川俊太郎詩集』所収(思潮社)

宮崎駿にとっての “戦争” の意味は、具体的には、年端も行かない子どもにこのような作文を強いることだったのではないか。そして、その〈子ども〉は、宮崎駿のなかにも住んでいるはずだ。

いやあでもだから、なんかね、こういう僕なんか全部焼け野原になれとか色々思うじゃない。子どもの顔見るとそういうことは言えないんですよ。ね、それ大事なことなんですよ。この世に繋ぎとめているのは子どもなんですよ。この子っていうだけじゃなくて〈子ども〉一般なんですよ。

Ⅱ ワーグナーの夢と狂気

『夢と狂気の王国』では、ワーグナーの『タンホイザー序曲』が印象的に使われている。1回目は、宮崎駿が「どういう映画にこの映画はなるのかね、それは分からないんですよ」と言いながら絵コンテを切っているシーン。2回目は、宮崎駿が「だから、長い煩悶の挙句、セリフがいま決まったんです」と言いながら結末部分の原画を描いているシーン。どちらも、彼が “映画に作らされている” シーンだと言えよう。

ワーグナーほど、「夢」と「狂気」のイメージに合致した芸術家はいない。彼が自身のオペラを上演するために設計したバイロイト祝祭劇場は、観客を至上の「夢」へと誘う。特別設計の劇場は、オーケストラピットが蓋で覆われていて、観客を舞台に集中させる。それに加えて、間接化されてまろやかになったオーケストラの音響が、舞台から直接聴こえる歌手の声を引き立て、それらが木造の劇場全体と共鳴することで、圧倒的な没入感を生み出す。観客はワーグナーの世界に吞み込まれてしまう。

「狂気」の方は、もちろんワーグナー自身の狂気もさることながら、“ワグネリアン” と呼ばれる愛好家たちが凄まじい。彼のパトロンだったルートヴィヒ2世は、『タンホイザー』を始めとするワーグナーの世界を再現するために、国費を投じてノイシュヴァンシュタイン城を建設した。現代的には、ドイツではヒトラーが、日本では三島由紀夫が、熱狂的なワグネリアンとして知られている。

ところで、『タンホイザー』のストーリーに目を向けてみると、さらに興味深い事実が判明する。主人公のタンホイザーは、まるで『夢と狂気の王国』で描かれる宮崎駿そのものなのだ。世界的ワーグナー歌手であるステファン・グールドの言葉を借りよう。

タンホイザーは、人生における真実を求める探究者です。彼は情欲的な愛の世界と、その対極にある精神的な愛の世界の間で真実を求めているのです。〔...〕これは人間誰しもある部分ではないでしょうか。自らの内面にある精神世界の真実を模索しているのです。ただ、彼は決して満足しません。〔...〕『タンホイザー』に人々が心惹かれるのは、その中に自分自身の人生の葛藤を投影するからではないでしょうか。

「かっこよく描いてはいけない」という平和主義者の心と、「でもかっこよかったんだ」という少年の心の間で、宮崎駿は葛藤していた。零式艦上戦闘機という美しい飛行機が、人を殺すために作られ、そして実際に人を殺したという歴史的事実を前にして、彼は零戦を描けなくなってしまう。

あなたには想像つかないかもしれないけど、僕は零戦が好きだからなんとかっていうんじゃなくて、あの、大変なんですよ。なんか気持ちのなかに色んなものがひしめいて。

分かんない。分かんない分かんない分かんない。分かんない分かんない分かんない。これは違う。

『タンホイザー』の中世キリスト教的世界観において、情欲的な愛の世界に溺れることは大罪である。タンホイザーはローマ教皇から破門を言い渡され、絶望のうちに自暴自棄になる。しかし結局、タンホイザーは赦される。彼を愛していたエリーザベトが、彼女自身の命と引き換えに祈りを捧げ、彼に特赦が下されるのだ。それを知ったタンホイザーは、エリーザベトの亡骸にすがって息絶える。

この展開は、『風立ちぬ』の絵コンテとよく似ている。殺人の道具を設計した主人公は、結核で先立ったヒロインに「きて...」と導かれて死者の世界へと渡る。宮崎駿は、これほどまでに “死” に接近していたのだ。しかし、2回目に『タンホイザー序曲』が使われるシーンでは、物語の結末が “生” へと転換している。宮崎駿に一通の手紙が届かなければ、この転向は起こり得なかっただろう。

■ 挿話 宮沢賢治

宮崎駿が言うには、彼の父は戦時中に飛行機部品の工場を経営してガッポガッポ稼いでいたらしい。本当に大儲けしていたかはさておき、このような父親像が宮崎駿のアイデンティティを引き裂いていたことは確かである。

彼は1941年に生まれているから、敗戦後に小学校に入学したほとんど最初の世代である。小学校では、戦時中の皇国教育から一転して平和主義と民主主義が教え込まれ、それゆえにこそ彼は苦しまなければならなかった。なぜなら、彼の身体は、人殺しの道具を作って稼いだお金で育てられたからだ。自分自身が戦争によって生かされていたという事実は、宮崎駿という存在の原罪性として、どこまでも彼を追い詰める。

また一匹の甲虫が、よだかののどに、はいりました。そしてまるでよだかの咽喉をひっかいてばたばたしました。よだかはそれを無理にのみこんでしまいましたが、その時、急に胸がどきっとして、よだかは大声をあげて泣き出しました。泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。

(ああ、かぶとむしや、たくさんの羽虫が、毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕がこんどは鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫をたべないで飢えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。)

宮崎駿を引き裂く矛盾は、宮沢賢治を引き裂く矛盾と同種のものだった。宮沢賢治は農民に深い共感を寄せたけれども、それがいかに自己破壊的な共感だったのかは、ほとんど理解されていない。裕福な商人の家に生まれた彼は、自身の身体が農民たちの血と涙でつくられていることを知っていた。宮沢家は、貧しい農民への金貸しも営んでおり、痩せこけた農民たちが目に涙を浮かべて “お願い” に来る様子を、賢治は幼いころから見ていたのである。

宮沢賢治の農民への共感も、宮崎駿の平和主義も、決して口先だけのものではなく、実存を賭けた叫びであるからこそ、すでに自らがそれを裏切って生きているということが、どうしようもなく彼らを叩きのめす。

彼らが〈子ども〉のために作品をつくるのは、〈子ども〉がイノセントな存在だからに違いない。イノセントというのは “純真” である以上に “無罪” ということであり、無条件に生を肯定されるべき状態である。〈子ども〉の生を肯定することこそ、宮沢賢治と宮崎駿に共通する動機だったはずだ。

しかし、『風立ちぬ』の主人公は、すでに零戦を生み出してしまった大人であって、その生を肯定するにはあまりにも罪が重すぎた。これはそのまま宮崎駿が抱く父親像でもある。『タンホイザー』ではエリーザベトの祈りと死によって特赦が下ろされるが、『風立ちぬ』の主人公が赦されるためには、それに類する奇跡、あるいはそれ以上の奇跡が必要だったのだ。

チョコレートのエピソードに、いかにもお義父さんらしいと家内が申します。父はまったくそういう人間でした。土手にのぼって逃げる時、叔父が兄の手をひき母が弟をせおいました。父は片手に黒い革カバンをもち、片手で私をかかえて、草のすべりやすい土手にのぼろうとして何度もすべりおちました。その度にごめんごめんと私にあやまりました。私は、自分ひとりで登れるのにと思いましたが、だまっていました。28才の父は、妻と家族を守ろうとして必死だったのだと思います。お手紙、本当にありがとうございました。28才の父を、とりもどしたような気がしております。

そして、その奇跡こそが、見知らぬ人から届いた一通の手紙であった。これはまさしく宮崎駿の父親に対する特赦であって、これによってヒロインの最後のセリフが「きて...」から「生きて」へと180度の転換を遂げる。

このカタルシスはあまりにも劇的であり、これが “映画” において演出されたフィクションであることは言うまでもない。しかし、砂田麻美の『夢と狂気の王国』は、その全体がフィクションであることによって、ある一点においては究極的にドキュメンタリーなのである。ジブリスタジオという四次元的な拡がりをもった時空間を、二次元の画面と極めて限定された時間のうちに再現するためには、このような超臨界的な再構成が必要不可欠だった。

Ⅲ 超臨界のドキュメンタリー

ドキュメンタリーほど困難なものはない。私は社会学者を本業としているから、人々や自然や人工物が織りなす営みを観察し記述することの困難を、嫌と言うほど知っている。それはほとんど不可能な試みである。

ビーカーに温度計を入れると、それによって液体の温度が変化し、もとの液温を測定することはできない。これが観察することの困難である。カメラを向けられた人間は、たいていの場合、その人の “自然” を失調してしまう。撮影者が外部の人間であれば尚更だろう。

これを克服するために砂田麻美がとった戦略は、おそらく、とにかく現場に馴染むことだった。彼女がジブリに居ついている猫を「ウシコ先輩」と呼んで敬愛するのは、ウシコこそが彼女の目指す姿だからである。ウシコはスタジオを自由気ままに闊歩し、スタッフたちもそれを認識してはいるが特別に気に留めることもなく、その様子がすでにスタジオの “自然” になっている。こうなってしまえば、ウシコがスタッフの仕事を見つめていても、スタッフの “自然” は崩れない。

サルトルやフーコーを引き合いに出すまでもなく、まなざしを向けるという行為はある種の暴力である。それがフレームと記録装置を備えているなら、暴力性は何倍にも増幅される。だからこそ、本当に “ドキュメンタリー” を作るのであれば、カメラを向けない時間の方がずっと大切なのだ。自らをスタジオの “自然” の一部として溶け込ませていく時間の質量が、メモリに記録される映像の味を決める。

このような観察の困難を、砂田麻美は乗り越えた。しかし、本当の試練はここから始まる。彼女はすっかりスタジオに溶け込み、自らもスタジオの “自然” の一部になったが、その “自然” は容易く記号化できる代物ではない。ジブリの歴史が堆積したスタジオの、軽やかに重く、静かに騒がしく、和やかに張りつめた独特の雰囲気は、いかにして伝えることができるだろうか。

ウシコは猫だから、伝達の必要はない。しかし、砂田は監督である。二次元の画面と極めて限定された時間のうちで、疑似的な “スタジオジブリ” を立ち上げなければならない。しかも、彼女がジブリの理解を深めるほど、伝達の困難は増していく。

もちろん、外部から分かりやすいストーリーラインを密輸してしまえば、伝達は難しくない。世に出ているほとんどのドキュメンタリーはこのようなものだろう。しかし、あらかじめ定められた枠組みにしたがって作成したドキュメンタリーは、実態的にはフィクションである。それはドキュメンタリーの仮面をつけたフィクションであり、たとえ被写体や観客にウケたとしても、作品としては引き裂かれている。このような作品では、定番のストーリーラインに素材が従属することによって、伝達の困難が回避される。さらに踏み込んで言えば、そもそもストーリーラインに合致するような素材だけが集められるため、観察の困難すら回避されている。このように、被写体への誠実さを捨ててしまえば、観察の困難にも伝達の困難にも対峙しないまま、流れ作業のように “ドキュメンタリーの仮面をつけたフィクション” を作ることができる。個人的には大部分の映画批評もそのようなものだと感じているが、その話題には立ち入らない。

さて、砂田麻美が名監督たる所以は、どこまでも被写体に誠実であることによって、ドキュメンタリーとフィクションを止揚し、ドキュメンタリーであるためのフィクション、あるいは、フィクションによってドキュメンタリーとなる作品をつくるところにある。観察の困難と伝達の困難から、彼女は逃げない。もちろん、彼女はジブリのすべてを観察したわけではないし、観察したすべてを伝達することはできないが、それでも最善を生み出そうと苦しみぬくところに、彼女の監督としての凄みが表れている。

『夢と狂気の王国』は、それが「王国」と題されていることから分かるように、全体としては明確なフィクションとして構成されている。しかし、それはドキュメンタリーであるための方法に過ぎない。フィクションであるメルカトル図法の世界地図が “角度” だけは正確に映し出すように、この作品は、スタジオジブリに顕現した《?》の露頭を正確に映し出しているのだ。

ここは『夢と狂気の王国』の核心に迫る部分なので言葉を重ねる。砂田麻美は、スタジオジブリそのものを描いたわけではない。スタジオジブリはあくまでも《?》を演出するための素材である。しかし、彼女がスタジオジブリの現実を歪曲しているわけでは決してない。これは、ニュートンが天体の運動を素材にして万有引力を描き出したことと似ている。ニュートンは、天体の運動に誰よりも誠実に向き合った結果、その背後に万有引力を見出さずにはいられなかったのだ。

砂田麻美が描き出した《?》は、彼女自身によってスタジオジブリの外部から密輸されたものではなく、またスタジオジブリそのものでもなく、むしろ、スタジオジブリという特別な時空間において顕現する神秘である。

これから我々は『夢と狂気の王国』の心臓部へと降りていく。この超臨界のドキュメンタリーは、いったい何を描き出したのか。

■ 挿話 戦後民主主義

いや、自分一人一人が幸せになることが目的だっていうね、自分が幸せになることが目的だっていう、人生の。それどうも俺、納得できないんですよ。なんで納得できないかって、それどう思う? 自分が生きる目的は、自分が幸せになることだと思う?

幸せっていう、いやあ、僕はどうもね、何人かから同じく反応を聞いてね、なんか戦後民主主義ってそういうものだったのかなあって、分からないんですよね。

宮崎駿は、「戦後民主主義」という言葉で何を語ろうとしたのだろうか。我々は、彼の言葉そのものではなく、その背後に目を向けねばならない。

宮崎駿は1963年に学習院大学を卒業しているから、1960年の安保闘争を学生として経験していたことになる。当時は、戦争の記憶が社会に生々しく残っていた。そのため、元A級戦犯の岸信介首相が国会で新安保を強行採決したことは、人々にファシズム独裁体制の再来に対する切実な危機感を与えた。最終的に30万人が国会を包囲することになった安保闘争は、少なくとも社会心理の水準では、ようやく獲得した「平和主義」と「民主主義」を軍国主義から護るための闘争だったのである。

〔1960年の安保闘争について〕

学生と警察が衝突したあと、しばしば街角で、住民が井戸端会議ふうの議論を起こした。当時の報道によれば、そうした議論の一つで、「先に手を出したのは全学連で......」という意見に対し、「だから何だってんだ、学生さんがあんた、やりたくてやってると思うかい」という反論が出たという。彼らは、「学生さん」が私的な理由から「やりたくてやってる」のではなく、自分たちの正義感を代弁するために闘ってくれていると感じていたのである。

安保闘争において学生は、社会のために自分を捨てて闘う存在だった。彼らが「自分が生きる目的は、自分が幸せになることだ」などという観念を抱いていたはずがない。むしろ彼らは、何か大きな素晴らしいもののために生きていた。そのためならば自分は死んでもいいと、本気で感じていた。

かれらは、そのほとんど全部が素手で、武装警官にたいしている。つっこむときもおなじで、なぐられても、なぐられても、そのままつっこんでゆく。〔…〕ここには、大正時代の東大新人会の学生運動に見られたような指導者意識も英雄意識もない。無名の若者のひとりひとりの意志の表現が、あるだけだ。樺美智子の死は、このように死ぬ用意のある数知れぬ学生たちの姿をあらわしている。

宮崎駿は、まさにこの時代の学生だった。彼らにとって「民主主義」とは、「平和主義」とともに、命を捨ててでも防衛しなければならない社会正義だった。「自分が幸せになること」とは対極にある精神が、彼らを突き動かしていた。社会の側もそのことを理解していて、彼らを「学生さん」と敬称をつけて呼んでいた。

しかし、このような時代は長続きしない。誤解を恐れずに言えば、1968年の全共闘運動では、学生は社会のためではなく自分自身のために闘争していた。彼らはさまざまなスローガンを掲げたが、結局は「自分が幸せになること」のために騒ぎ、その「幸せ」も享楽的なものに過ぎなかった。社会の側も、そのような学生たちを冷淡な目で見ていた。

〔1968年の全共闘運動について〕

前述の吉野源三郎の発した問い、すなわちかつての「左翼青年」が持っていた民衆への献身という禁欲的精神は、「いつ、どうして、すっぽぬけてしまった」のかという問いには、こう答えられよう。大学生が大衆化し、責任意識と使命感をもつエリートではなくなった高度成長によって、そうした精神は失われたのであると。

高度経済成長を経て、日本社会は大きく変わった。敗戦直後から安保闘争までは、何か大きくて素晴らしいものに生命を懸けるという生き方、すなわち超越的な〈倫理〉がまだ現実感を保っていた。しかし、全共闘運動のころになると、ただ自分が幸せになるために生きるというエゴイズムが、社会全体を覆うようになる。「民主主義」という社会原理は、超越的な〈倫理〉に支えられる限りにおいて社会正義を実現させるけれども、その基盤が諸個人のエゴイズムにすり替わると、政治はポピュリズムへと転化してしまう。

政治だけではない。経済も芸術も巻き込んで、あらゆるものがポピュリズムへと墜落していく。超越的な次元が霧散し、すべてが世俗化する。今や映画は超越的な価値を失い、世俗的な趣味として消費されてしまう。宮崎駿の「戦後民主主義ってそういうものだったのかなあ」という言葉は、おそらく、このような時代変化のすべてを射程に収めているのだ。

映画が素晴らしい。映画が本当に素晴らしいのかどうかは分からないじゃない。ねぇ。本当にきちんと考えたら、映画が好きだっていうのはただのそういう趣味でしょうっていう。かつてそういう映画が作られたことがあったかもしれないけど、今も映画の価値があるわけじゃない。

現代社会は、世俗的エゴイズムの相剋する体系である。しかし、超越的な〈倫理〉が完全に息絶えたわけではない。それは確かにシェルターのなかで燃え続けている。そのシェルターこそが、スタジオジブリなのである。

Ⅳ 王国を統べるもの

ふだん幸せだなあなんて思ったことはないんですよ、僕は。いや、そうじゃないの? そんなことを目的に生きているのかなあとはとても思えないんだけど。だって映画やったら不幸になるにきまってるんだ。

自らのことを「僕は持続力がないからダメなんです」と語る宮崎駿は、「映画やったら不幸になるにきまってる」ことを実感しながら、それでも30年以上にわたって映画を作り続けている。

一緒に仕事するってね、難しいことなのかもしれない、ああいう人と。〔...〕上手ければ上手いほど要求がやっぱりあるし、あんまりこんなこと言うと不謹慎かもしれないけど、自分を守りたい人はそばにいないほうがいいかもしれない。自分をある意味、ある程度自分を犠牲にしてでも得たいものがあるとか、一緒に仕事したいっていることがあるんだったらいいけど、ちょっと自分のささやかなものを守りたい人は、あんまり長くそばにいるとつらいかもね。

このように宮崎駿を語るスタッフは、それでも宮崎駿のもとで仕事を続けている。それどころか、他の作画スタッフの描いたキャラクターを「安いエキストラ」だと指摘し、修正を求める。画面に小さく映る有象無象のひとりに対する、この執念はどこから来るのか。

まあ僕の経験で言いますよ、仕事をやってきての。仕事をやれば当たり前ですけど、本当にいろんな人に出会います。でも結局ね、誰と一緒にやるかなんですよ。その「誰」を捕まえた人だけが、ね、生涯自分のね、やりたい仕事ができる。

しかし、「やりたい仕事」をしている鈴木敏夫について、宮崎駿は「鈴木さんが自分の幸せのためにやってるとは思えないんだけど」と評する。その言葉を信じるなら、いったい何が鈴木敏夫を突き動かしているのか。

これらの問題を考えるために、高畑勲の言葉を補助線にしたい。

僕なんかももちろん、見方を変えれば宮崎駿とであってなかったら今日の自分はないですね。やっぱり、彼の才能と出会ってなかったらですね、その、まったく違うと思いますね。で、同じことで言えば、鈴木敏夫という人に出会ったことによって、色んな展開があったわけですよ。宮さんのような才能のある人と組めたから、自分もいい作品が出来たんでね。才能ない人とやってたら、いい作品なんて出来っこないもん。

高畑勲の言う〈いい作品〉というものがカギであることは間違いない。宮崎駿も鈴木敏夫も、そしてスタジオジブリのスタッフたちも、全員が〈いい作品〉のためにそれぞれの仕事をしている。そこにあるのは超越的な〈倫理〉に他ならない。かつて宮崎駿のもとで『風の谷のナウシカ』の巨神兵を描いた庵野秀明は「宮さんにとって、あらゆるスタッフはみんな下駄だから」と語るが、その宮崎駿は鈴木敏夫の下駄なのだ。鈴木敏夫は、〈いい作品〉を生み出すために、宮崎駿と高畑勲をコントロールする。

やっぱり、ライバルですよね。切磋琢磨。で、そういうことでいえば僕はね、この同時期にね、この2本がね、こういうことになったっていうのは、お互いの刺激のためには、すごい良かったんじゃないかなって。で、まぁ、それもこれもね、僕としてはいい作品ができるね、手だて、手段ですよね。

しかし、鈴木敏夫は決して「王」ではない。むしろ、彼の最大の役割は、「王国」の守衛とも言うべき仕事である。大衆消費社会という世俗的ポピュリズムの体系のなかで、スタジオジブリが大衆に迎合しない超越的な作品を作り続けていられるのは、鈴木敏夫がポピュリズムを逆手にとって資金を調達し続けているからに他ならない。スタジオジブリを外部社会から保護し、時間と資金を用意して、彼は〈いい作品〉を待っている。

それでは、何が〈いい作品〉をもたらすのか。

宮崎駿と高畑勲は、《?》の直接的な依代に過ぎない。他のスタッフたちは、直接的な依代の依代であり、鈴木敏夫は、依代たちを保護する依代である。これらの依代たちは、どれほど過酷だろうと《?》の支配から逃れることができない。彼らの超越的な〈倫理〉は、それに支配された思考と行動の様式なのである。

しかし、支配は《?》の側面のひとつでしかない。それはさまざまな縁や偶然を生み出して、依代たちをサポートする。たとえば、かつて巨神兵を描いた庵野秀明が『風立ちぬ』の主人公の声優を担当したことや、見知らぬ人からの手紙が宮崎駿の転向をもたらしたことは、例として分かりやすい。けれども、さらに根源的に、宮崎駿が仕方なく入社した東映動画で高畑勲と出会ったことや、徳間書店にいた鈴木敏夫がアニメーションの雑誌作成を命じられて宮崎駿にたどり着いたことも、《?》のサポートによる縁だろう。

そこに何かがあるようには見えないが、何か特別な力が働いているようにしか思えない。その力が『夢と狂気の王国』を統べている。それは、超越的な〈倫理〉と運命的なサポートによって人々を動かし、この世に〈いい作品〉をもたらす。スタジオジブリに顕現するこの神秘を、砂田麻美は描き出したのである。

《?》に名前をつけるのは無粋だろう。なぜなら、それに名前を付けると、『夢と狂気の王国』が映画として作られたことの意味がなくなってしまうからである。

結 つくるということ

砂田麻美が描き出した神秘は、スタジオジブリに固有の現象ではない。人々が《?》に生命を委ねるとき、どこにでも「夢と狂気の王国」は現れる。しかし、これほどまでに純化された「王国」は、もう二度と現れないだろう。ジブリ作品を超える映画は、もう現れないだろう。

いや、違う。

私はここまで映画の最後のシーンについて言及してこなかった。あのシーンは何を意味するのか。宮崎駿がこちらに歩いてくる。その道のうしろを、まるで彼の背中を追いかけるように子どもたちが歩いている。そのなかのひとりの子どもは砂田麻美ではないか。

砂田麻美はスタジオジブリに忍びこみ、「つくる」ということの真髄を見たはずである。そうでなければ『夢と狂気の王国』という映画は生まれていない。つまり彼女は、「つくる」ことを学んだままに実践に移したのであり、その映画では「つくる」ことの神秘が描き出されるのである。そして、このように多重化された「つくる」ということが、「つくる」ことの未来を切り拓くのではないか。

ゴールデンレコードに刻まれたのは、実は “地球” ではなかったのだ。ボイジャー1号は “地球” を素材にしているけれども、そのテクストは「つくる」ということを語っている。ニュートンも谷川俊太郎も、ワーグナーも宮沢賢治も、鶴見俊輔も小熊英二も、きっと同じだろう。それは人類において顕現する神秘である。

たしかにスタジオジブリは、シェルターとしてはもう持たない。しかし、それゆえにこそ、砂田麻美はゴールデンレコードを恒星間空間へと放ったのではないか。たとえジブリが滅んだとしても、ジブリの火がいつまでも燃え続けるように。