風(おと)と官能 【第4回】 IMPOSSIBLE ENSEMBLE!その音楽を「わからないということがわかった」~ある挫折した音楽体験とその後~

インポッシブルだからこその魅力

忘れられない展覧会がある。

2019年に新潟市美術館で観た「インポッシブル・アーキテクチャ ~もうひとつの建築史~」つまり、なんらかの理由で実現できなかった建築だけを集めた展覧会だ。夢想で終わったもの、コンペ落ち、建築不可能なもの、建築界へのカウンターとして提案されたもの。そして社会的・経済的な要因で実現に至らなかったもの。資金不足を指摘され、謎に隈研吾に差し替えられたザハ・ハディドの代々木国立競技場(案)も紹介されていた。

けれど実現に至らなかったからといってそれが「よくなかったから」という訳でもない。叶わないほどの理想を掲げる必要が当時はあったのかもしれないし、何よりも、そんな建物たちが集う「夢の墓場」を今の私たちが覗くのはめちゃくちゃイマーシブで魅惑的な体験だ。もし実現したらどんなに素晴らしい世界が待っていたか、アナザーワールドへの甘美な希望を抱かせてくれる。

私の中にもいつかのインポッシブルが転がっている墓地があるが、今でも心がチクチクとなるものがある。その一つが小6の頃の、ある合奏の思い出だ。

私の通っていた公立小学校では、伝統的に7月7日七夕の午後に音楽会をやっていた。正式には「音楽学習発表会」という。1学年約130人。この日のために練習してきた合唱1曲・合奏1曲を披露するのだ。会場となる体育館のステージには、前日までに130人前後が何とか並ぶことのできる7段くらいの大がかりな雛壇が仕込まれる。聴衆は児童・教員だけでなく、両親、お子様、祖父母、など、ひとたび体育館に入ってくれたなら誰でも「ゲスト」扱いだ。だからなおさら張り切る。

条件①「公立レベルの音楽教育で」

楽器は小学生が普通に扱えるものだけを使う。言い方をかえれば、平均的な公立小学校の予算で買えるものだけだ。鍵盤ハーモニカ、リコーダー(ソプラノとアルト)、アコーディオン、エレクトーン、木琴、鉄琴、大太鼓、小太鼓、シンバル、トライアングル、タンバリン、鈴、ピアノ、オルガン、コントラバス(弓は無し)など。それはもう本当に、普通の音楽室にある楽器だ。それでどこまでの音楽ができるか。母校の音楽会は、とにかくそれが面白いのである。音楽科(小学校の先生にも実は「専門」があるのだそう。私の担任は偶然にも6年間「音楽科」の先生だった)の先生が、あらゆる特性や環境を考えてオーダーメイドで編曲したオリジナル譜面。とりあえず130人という人数は貴重だ。オーケストラだって130人編成といえば、けっこうな規模ではないだろうか。だから上手下手はともかく、迫力だけは胸に迫り来るものがある。特に上級生の合奏は、私に生演奏の凄さを教えてくれた。「G線上のアリア」や「主よ人の望みの喜びよ」、あるいは「コンドルは飛んでいく」「恋は水色」といったイージー・リスニング系。今でも鮮明に覚えているのは、130人全員がリコーダーでやる「八木節」だ。ラストで最高潮に達したソプラノリコーダーの一糸乱れぬ高音のトレモロには興奮して総毛だった。そして純粋に羨ましかった。いつか私も下級生に、誰かに「こう思わせたい」そんな楽曲に巡り会いたい。

条件②「スキルはバラバラ。期間は1か月」

ここで読者の方に、大前提として理解して、というか「受け留めて」いただきたいことがある。私はこれから、幼少時から音楽の英才教育を受けている人たちや、一流のオーケストラを日常的に聴ける都市部に住む方々が当たり前に持っているメンタリティ、例えば練習すればもっと上手に弾けるとか、プロを目指すとか留学するとか、そういった可能性が「1ミリもない世界線の音楽」について話そうとしているということを。これは、運動会とか文化祭とかその延長上にある学校行事、ちょっとしたハレの日の空気に包まれながら奏でられる「レベルの低い音楽」の話だということを。

6月の運動会が終わってからの1か月、勉強しながら、遊びながら、習い事や塾にそれぞれ通いながら、漫画やゲームやカード交換や鬼ごっこの合間に「普通の小学生が、それでも音楽のことだけを考える期間がある」それだけだ。しかしこれが間違いなく私の「音楽観」を作った決定的な原風景だし、地方に住んで音楽と無縁の暮らしをしていれば、そんなものだ。だから私の経験は、逆に言えば、すでに音楽を「知りすぎている人」への何らかのサンプルケースとして伝わってくれればいい。

130人の音楽のスキルはバラバラである。私はその中でも「できない方」に入っていた。体育も苦手だったし、もとが運動神経薄弱なんだろう。そんな私みたいな子は、できる楽器をできるだけ。先生が児童の能力と希望とを加味してパートを振り分ける。ちなみに、小1でやった「おもちゃのチャチャチャ」では「鈴」担当だった。メロディはダメでもリズムなら何とかなりそうだと思われたらしい。

それでも学年を追うごとに、私たちの音楽学習の引き出しはじわじわと増え、多少は楽器が扱えるようにもなる。高学年になると期間限定のトランペット鼓笛隊も組まれるし、突出してピアノがうまい子もクラスに1〜2人出てくる。だから学年に合わせて音楽会の選曲も徐々に洗練されていく(当たり前か)。つまり鈴やタンバリンやトライアングルに頼る曲目からは離れていくわけだ。私もいつしか無難に鍵盤ハーモニカを弾けるようにはなったけれど、とにかく読字障害かと思うほど楽譜をすんなり読むことが苦手で、オタマジャクシの上に階名を書き込んでもかなり苦戦した(ちなみに本番は暗譜)。

時には音楽が得意な子のまわりに車座になり、苦手な箇所の攻略法を教えてもらうこともあった。当時はそれなりに自主的に助け合ったのだ。音楽会近くなる頃には、誰もが曲に愛着がわき、一種の流行りごとっぽくなっていった。目立ちたがりの男子がトランペットで気にいっているフレーズを校舎の3階から中庭に向かってドヤ顔で吹き「うるさい!」と先生に一喝されたりもしていた。

音楽は、今を生きている者たちにとって常に「ホットなトピック」になるものだ。そこに残酷なまでにいじり倒す小学生特有の「流行性伝染力」の爆発が加わる。そこにジャンルの違いや高い・低いといった偏見はない。今でもそうだ。SNSでバズったものはすぐ真似されるし、学校内という狭い範囲内でも特定のフレーズが妙に流行ったりする。それと同じだ。

さて我々の学年。小4ではマントヴァーニの「スケーターズワルツ(単調な3拍子)」、小5ではブラームスの「ハンガリー舞曲第5番(かなりゆっくりめ)」と、まずまずの成長具合いでやってきた。

いよいよ最高学年になった。6月の運動会も無事終わり、ある朝担任の先生が上機嫌で楽譜を刷ったものを持ってきた。選曲はものすごく大事だ。これがモチベーションを上げも下げもするからだ。しかし、やってきた楽譜をひと目見て、息が詰まった。

音符で真っ黒だった。

「今年はこれをやります!」

先生はちょっと興奮して笑いを嚙み殺していた。

そして必殺技を宣言するように高らかに言った。

「バッハの小フーガト短調やります!」

「しかも鍵盤楽器のみで!」

なーにー?!

やっちまったな!!!

ああ、知らないって怖い。

今ならわかる。これは完全に危険フラグ、

「インポッシブル案件」だということが。

しかし当時の私は歓喜した。

オメデトウ!

ついに、おもちゃのチャチャチャからヨハン・セバスチャン・バッハまでたどり着いたのだ。

これぞ最高学年だぜ。

だがしかし、

喜んでいる場合でもないことにハッとなる。

というのも、

ショーフーガトタンチョーとは。

まずはそこからしてわからない。

脳内で漢字変換もままならない。

そして楽譜を見る限り、何だろう・・・この、

ギッチギチに詰めこまれた音符は。

条件③「フーガを小学校の鍵盤楽器のみで」

楽器は苦手だ。しかし4歳でヴィヴァルディやゴダイゴにハマったりして、「いい音楽」には敏感に反応したきたと思う。子供ながらに「いい曲は見抜ける」という(密かな)自負もあった。ピアノも少しだけ習っていた。ただこの譜面の音符の配列には、かつてない威圧感があった。

よくよく見るに、この編曲はまず先生の「力作」だということ、そして去年の「ハンガリー舞曲」からいきなり何段もハードルを上げたらしい、その2点だけは小学生の私にも理解できた。先生はリスク承知でそれでもできると思ってくれたのか。それとも音楽科である先生の、教師としての挑戦だったのだろうか。真意はわからない。でも私はそれに応えたかった。何よりも、学年みんなで作り上げるバッハとはどんな響きになるのか。純粋にそれを「聴きたい!」と強く願ったからだ。

早速、細かくグループ分けされて割り当てられたメロディの練習を始めた。しかし10日ほどたったある日、先生は黙って新しい楽譜を持って来て「前から回してください」と配り始めた。

「今日からは新しい曲をやります」

え?

私は曲が差し替えられたことにも驚いたが、それ以上に先生の表情に特段何の感情も見られなかったことに驚いた。先生はショックじゃないのだろうか。私は(できなかったくせに)ショックだったよ――

おそらくこれは、他のクラスの担任(体育と算数)と話しあって決めたことなのだろう。新しく配られた楽譜上部には「ペルシャの市場にて」と書いてあった。作曲家はケテルビー。音楽で中東の市場を再現する描写的音楽だ。何ということか、ここに来てタンバリンや鈴が復活してしまった!(さすがに1年生のような鳴らし方でなかったが)

小学校最後の七夕の午後、披露した「ペルシャの市場にて」は、オリエンタルな曲調が異国情緒たっぷりで華やかで賑やか。キャラバンやラクダの群れ、街の喧騒や吹きあがる土埃までが想像できるほどの楽しさで、聴衆ウケは良く大喝采だった。

そう、私たちは小フーガト短調を制覇できなかった。各々が練習してきたフーガの主題は、ついぞ一度も重ねる機会がないままにお蔵入りした。そしてこの曲は、私の「インポッシブルの墓場」に今もひっそりと入ったまま。

そして時々「疼く」のだ——古傷のように。

なにがインポッシブルだったのか?

不満だった。確かに「ペルシャ~」の演奏は楽しかったし、大トリとしても盛り上がった。先生の編曲も大成功だったと思う。でも結局は、ハンガリーからペルシャに「空間移動」しただけだ。この謎にがっかりした理由を小6の私は言語化できなかった。間違ってもブラームスやケテルビーが簡単すぎてカッコ悪い、とかいうのではない。それでもバッハがやりたかったのだ。

今ならわかる。それは音楽の性質に関わることだということが。私たちは「具体から抽象への飛翔」に失敗したのだ。それを子供なりに感じた。次の段階、音楽表現の一歩進んだ世界へ行けなかったことにモヤモヤしたのだ。

できなかったことは理解できる。冒頭に示されるフーガの主題のメロディからして、何度音をさらっても頭に入ってこなかった。ひとつひとつの音符がひとつの「線」として認識できず、いつまでも「点」の集まりだった。つまり、フーガの主題を「まとまり」として把握できなかったのだ。なぜなら、バロック時代にオルガンで奏でられたその旋律は、私が日常生活で耳にしているメロディ運びからはあまりにかけ離れていたから。抽象的で、どんな感情も(音楽には常に強い感情的を呼び起こすメッセージが込められていると習っていた)いかほども汲み取れなかったバッハの主題。その上、フーガという形式は、主題を重ね合わせてみて、つまり合奏してみてはじめて魔法 (magic)が起こるように設計された音楽なのだ。私たちはこの曲の真の面白さにたどり着く前に、その入り口にも差し掛かれない場所で引き返してしまったのだ。

私は悲しかった。情景や意味を与えられている音楽(表題音楽といっておこう)から、音形や形式自体の「妙」を面白がる音楽(絶対音楽といっておこう)に踏み込めずに中学にあがって、しおれた大人の決めた生活ルール(高校受験と部活)に煽られまくる日々を送ると思うと、ひどく口惜しかったのである。

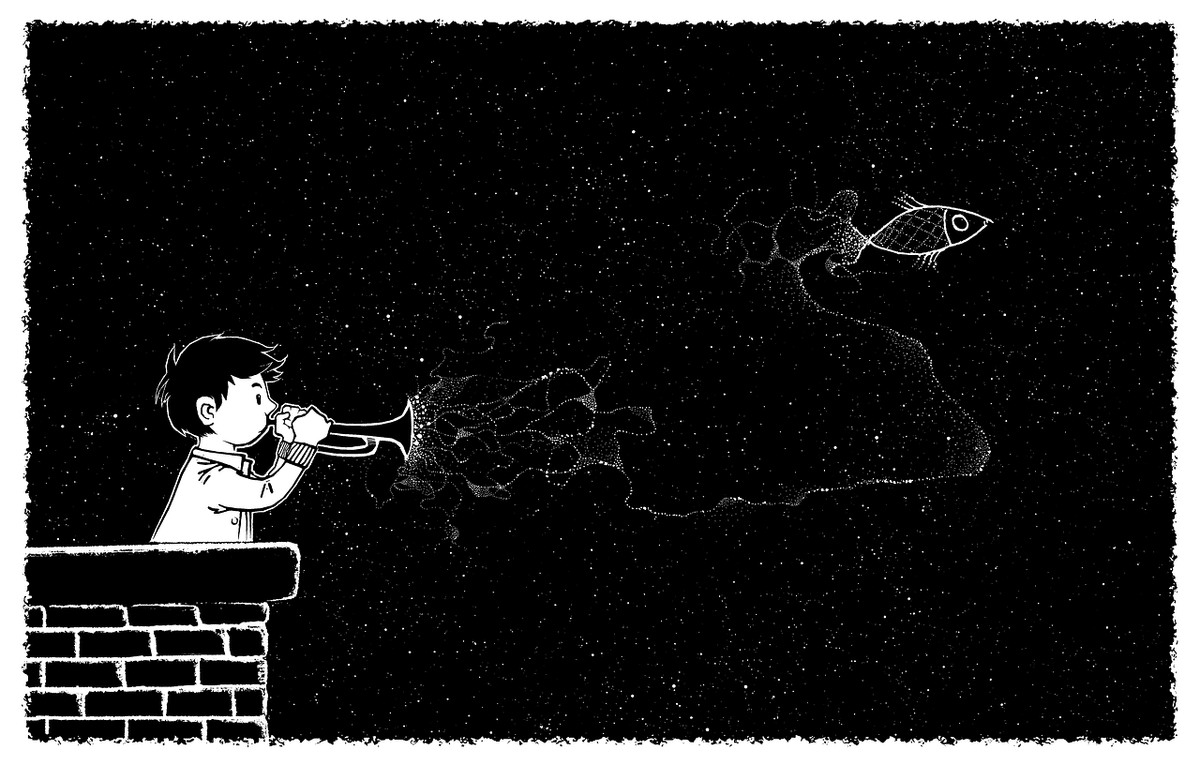

この思い出を今でも生々しく思い出す理由はほかにもある。もし実現したら、いったいどんな音が、あの体育館全体に響き渡ったのだろうという心残りが頭から離れないのだ。それは飲み下せなかった魚の小骨のように、記憶に引っかり続けている。私はもう何度、あの時葬られた音楽を頭の中で再現してみることを試みただろう。先生だけが、その響きを聞いていたはずの音楽。結局その耳で確かめられることはなかった音楽。まるで耳が聞こえぬまま作曲せざるを得なかったベートーヴェンのようだ。

何層にも重ねられた甲高い鍵盤ハーモニカの音色や、濁りくぐもった電子オルガンの音色で奏でられるフーガ。主題が次から次へと引き継がれて重なり合いアレンジされる。そこに奥行きが生まれ、崇高さが太陽のように顔を出す。バッハが北ドイツで生んだ妙(たえ)なる響きに、私たちはどれだけ近づけたのだろうか。うまくいけば——想像するだけで鳥肌モノだ。そして願わくば、もし下級生の中に「音楽に恋している」昔の私みたいな子が混じっていたら、その子に真っ先に届けたい。茫然となりながら、内心興奮してくれたはずだ。いや、誰にとっても「ペルシャ〜」とは全く違うタイプの驚きと感動に包まれただろう。私たちはバッハが望んだあの高い場所に、皆を連れて行けたのかもしれないのだ。

それでも「あえて」実現させてみたいのだが。

先生はどうやってやろうとしたのだろう?

そして、どうすれば実現できたのだろう?

出来る前提で、

実現ベースで、

誰か教えてくれませんか。

音楽の専門家ではない私は、出来上がった後の「体験」を空想するので精一杯だ。何がいけなかったのか。編成?グループ分け?あるいは・・・今あるだけの考えで、少しは思考実験してみてもいい。

当時の楽譜を覚えているわけではないので記憶をつなげて考えるしかないが、オール鍵盤楽器でということは、主に使われるのは「鍵盤ハーモニカ」「アコーディオン」「電子オルガン」「エレクトーン」の4つ。それぞれの音域を生かしながら、まるでひとつのパイプオルガンを弾いたかのように思わせたいわけだ。編成の内訳は、学校の保有楽器の数からして、鍵盤ハーモニカ100ちょっと(これは全員が持っているから)、アコーディオン15、電子オルガン10、エレクトーン2くらいか。

パート分けは右手・左手(鍵盤)右足・左足(ペダル)。パイプオルガンに向かう人の手足の数(と、楽譜から)で言えば最低4パート。いや違う。たぶんそういうふうじゃない。これは楽器素人の私でも容易に想像がつく。各楽器は、音域も、演奏時の身体的条件も違うのだ。鍵盤ハーモニカで和音は出ないし、肩の高さに持ち上げて横目で演奏すること自体が難しい。オルガンやエレクトーンならバリバリに弾けるだろうが。実際、当時はかなりの数にグループ分けがされていたように思う。少ない量を次々に交替しながらひと繋ぎにする、そうしなければ無理だ。先生はあらゆる事情を考えて編曲してくれたはずだ。悲しいけど、曲目の変更は英断だった。これは100パーセントいえる。この合奏の完成を一番楽しみにしていたのは他でもない、編曲した先生なのだけど。

音楽を知的に愉しむということもアリ。

もともと子供の頃からクラシックに不思議な親近感を持って聴いてきたが、このバッハ体験で、音楽の「楽しさ」というものは「感じる」とか「情景が見える」でない場合も充分あるということ、クラシックにはシステマティックな側面が多分にあり、そこに何か言語化できない気持ちよさや快感を覚えることがあるいうこと。この体験は(技術や情報だけでわかったつもりになるのは確かにつまらないが)音楽にはいろいろな快楽が潜んでいるのだと知った、最初の出来事となった。(そしてそれから半年後…私は『アマデウス』を偶然に観て、モーツァルトに、交響曲という抽象的音楽の魅力に、どっぷりハマることになるのである…)

挫折した音楽体験、

これは私の小6の夏の思い出。

悔しかった、今でも歯がゆい、

それでも甘やかな追憶とともに呼び戻される

インポッシブルな音楽の思い出。

今ならわかる。

最大の敗因は「時間がなかった」

これに尽きる!!!

あと1か月…いや2か月欲しかったなあ(無理w)

このエッセイを書いているあいだ、もう何度聴いたかわかりませんが、お聞きください、

Johann Sebastian Bach 小フーガト短調、です。

こちらもよろしくお願いします!

いいなと思ったら応援しよう!