能楽研究者・野上豊一郎が桂離宮に感じた“芸術が最良となる瞬間”|偉人たちの見た京都

偉人たちが綴った随筆、紀行を通してかつての京都に思いを馳せ、その魅力をお伝えする連載「偉人たちの見た京都」。第17回は日本庭園の傑作とされる桂離宮と能楽研究者である野上豊一郎です。友人の哲学者・和辻哲郎と桂離宮を訪れた豊一郎は建物、庭園の美を堪能したのち、生きた植物を取り扱う庭園、ひいては能楽などの芸能における芸術がいつ最良のものとなるのか、ある結論に至ります。

桂離宮といえば、京都のみならず、日本を代表する文化財。庭園と日本建築が見事に融合した離宮として、世界的にもその名が轟いています。創設は江戸時代の17世紀。正親町天皇の皇孫にあたる八条宮智仁親王とその子・智忠親王の2代にわたって、建物と庭園の造営・整備が進められました。

所在地は京都市西京区桂。もともとこの辺りは古くから貴族の別荘地として知られた場所で、平安時代には藤原道長の別荘(当時は「別業」と言った)が営まれていたといいます。江戸期を通じて皇族の別荘などに使われていましたが、明治時代になって宮内省(のち宮内庁)の管轄下となり、桂別業は「桂離宮」と称されるようになりました。

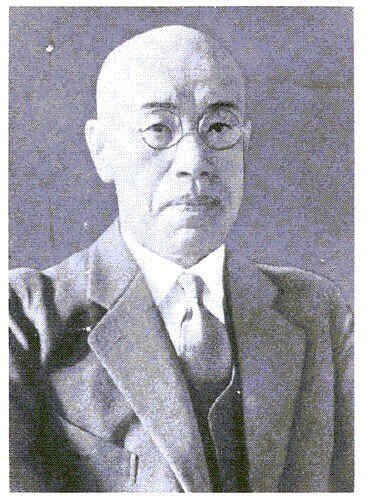

1926(大正15)年11月。桂離宮を2人の人物が訪れました。京都帝国大学助教授の哲学者・和辻哲郎と法政大学教授で英文学者・能楽研究者の野上豊一郎(1883~1950)です。2人は共に夏目漱石に師事した門下生でした。野上はこの時の印象を7年後の1933(昭和8)年に、随筆で次のように書き記しました。

桂離宮の書院から庭に面して、折れまがりに小さい三つの部屋が、一ノ間・二ノ間・三ノ間とつづいている。

その一ノ間の障子に、折からの小春の西日があかるくさしていた。

障子は、左右が半間ずつの板戸に仕切られ、腰板*のないのが二枚、つつましやかに、ものしずかに並んで、昼間もほのぐらさのただよっている部屋の中へ無遠慮に押し入ろうとする強烈な日光を、方六尺の白紙で遮り止めていた。

その正方形の窓――それがどうして窓でないと言えよう――の右上から左下へかけて、対角線を引いて、下半分が青黒い蔭になっていた。それはこの部屋につづく隣の建物の屋根の影であった。また正方形の上部の一辺に接して、この部屋の廂の瓦の影が、粗い波形を描いて縁どっていた。

*腰板 障子の下部にある30~60㎝ほどの板付きの障子

私たちはその予期しなかつた白と黒の幾何学的影像の前に来て、はたと足を留めた。和辻君は、この部屋の障子に腰のないのは、この日影の効果を予想しての小堀遠州の考案ではあるまいか、と言った。私は、そうだね、と言って考えた。

ここに出てくる書院は、桂離宮の平面図を見ると中書院と思われます。中書院は田の字型の間取りで、一の間・二の間・三の間が鉤の手に並んでいます。それぞれの部屋の壁には狩野三兄弟による水墨画(一の間が狩野探幽、二の間が狩野尚信、三の間が狩野安信)が描かれていますが、野上はこれにはまったく触れず、ただ光と影による障子の美しさを強調します。

西日が障子につくる白と黒の幾何学模様。野上たちは、ここに何か芸術的な演出美を感じたようです。

私たちの訪問は大正十五年十一月八日午後三時ごろだった。

その時、私のあたまの中では、秋の日ざしと、冬の日ざしと、春の日ざしと、夏の日ざしのことが比較された。それから午後の太陽の角度と午前の太陽の角度のことが比較された。それから、晴れた日と、曇った日と、雨の日のことが比較された。それから……

しかし、百の弁証の与件も何になろう。現に私たちの目の前には、恐らくいかなる美術家も想像し得ないであろうほどの、独創的な、印象的な、すばらしい図案が、二枚の障子の上に描き出されてあるではないか。そう私は思った。

その考案者は小堀遠州であったか。それとも、太陽を動かしている自然であるか。それを、その場合、咄嗟にきめることはできなかった。けれども、私たちの前に一つのすばらしい芸術品があったことだけは事実である。

小堀遠州とは江戸初期の大名、茶人で建築、造園にも優れた手腕を発揮した人物です。昔から桂離宮の庭園や建物も遠州の手がけたものと言われていますが、はっきりした確証はなく、様々な職人の手が加わったものと考えられています。

建物にある芸術的な美は、庭園に点在する茶屋のひとつの松琴亭にもありました。

書院から泉水を隔てて約二百メイトルの小山に立つ松琴亭の床の間には、白と青の方形の加賀奉書*が大きな市松模樣に貼られてあつた。

*江戸時代に加賀藩の御料紙・献上紙として漉かれていた上質紙

松琴亭は、宮内庁が参観を許可する現在のコース(中学生以上。18歳以上は1人1000円の参観料)で最初に訪れる建物です。松琴亭の床の間の壁と二の間の境にある襖は、白と青色の方形の加賀奉書を互い違いに張った、明るい市松文様で全面が覆われています。これは桂離宮に見られる斬新な意匠の代表例としてよく知られています。

その大胆不敵な手法を、今一つ思いきってさらに大胆不敵に、しかも断えず動く日光を素材にしての手法は、たといそれが一年のうちのある限られた季節の、ある限られた時刻のものであるとしても、どうしてそれが小堀遠州の創意でないという証明がつけられ得ようか。

――この感想の寓意は、芸術はどの時代のものでもわれわれの見る瞬間においてのみ感じ得るものだ、ということである。

野上らは次に庭園にある別の茶屋・賞花亭に向かいました。現在の参観コースでも同じ順路で回るところです。この茶屋は「峠の茶屋」とも呼ばれる素朴で開放的な建物です。

松琴亭から山道を辿って、螢谷の孟宗竹を左手に見おろしながら月見台へ出ると、その傍に一つの異風な亭が立っている。賞花亭と名に呼ばれれば、桂の離宮の一景物らしくも聞こえるが、以前は紺と白の染分の暖簾の「たつた屋」と書いたのが軒に垂れていたという。ことほど左樣に、鄙びて、下世話にくだけた、どこか古駅の茶店といったような感じのする建物である。

賞花亭はかつて今出川の八条宮邸にあった「龍田屋」という小亭を移築したもので、暖簾の名前はそれに由来します。ちなみに、この建物は1934(昭和9)年の室戸台風で残念ながら倒壊してしまい、翌年に新材で復元されたもの。現在の賞花亭は野上たちが見た建物とは違っています。

そこに腰をおろして向こうを見わたすと、昔は庭木の梢を越して遠く嵐山の桜が眺められたそうだ。亭の名はそれから来たのである。しかるに、今では、前方の三御殿のうしろの樹木が高く伸び繁って、眺望は全く遮斷されている。(略)

遠州の設計でこの庭の造られたのは天正十九年だと言われている。それから約三世紀を経過した今日までの庭の変遷のことを私は考えて見た。年がたてば伸びたでもあろうし、時期が来れば枯れたでもあろう。それには刈込もされたであろうし、植替もされたであろう。もともと生きた植物のことであるから、不断に変化が行われて、初めに設計された意匠が今日どの程度まで保存されてあるか、全然見当がつかない。

たのしまれていた嵐山の眺望が失われたのは、その一つのいちじるしい実例に過ぎない。今後さらにどれだけの甚だしい変化が生じないものか、誰に保証ができよう。

現在の桂離宮では想像できませんが、昔は賞花亭から嵐山の桜が眺められたようです。もちろん、現代のような大きな建物はなく、空気もよく澄んでいたことでしょう。ですが、17世紀に庭園が造営されてから約400年。野上の訪問からも100年近くの時間が経過しました。時代の変化は誰にも止められません。

位置を変えない植物について考えてもそうである。動く人間の体躯を素材とする舞台芸術のことなどを考えて見ると、昔から厳格に伝えられているはずの型などというものも、はなはだ心もとなく感じられる。伎楽は千年の昔すでに消えて無くなっていた。舞楽は今日なお形ばかりは殘っているけれども、それは霊魂の拔け去った美しい屍骸に過ぎない。

能楽はまだわれわれの手の中にあるけれども、しかしそれは世阿弥の能楽ではない。否、秀吉や家康を喜ばした能楽でさえもない。もっと新しい歌舞伎ですらも、元祿・化政のおもかげをそれに求めることは絶対に不可能である。

舞踊・音楽だけではない。絵画・彫刻・建築、すべて時の変化を蒙らないですむものはない。なんぞひとり桂の離宮の移り行く姿を嘆くを要せんやである。

――寓意。芸術はその作られた時において最もよく生きている。

野上豊一郎は大分県臼杵市の生まれ。旧制第一高等学校、東京帝国大学英文科を卒業。一高の同級生に安倍能成・岩波茂雄らがいて、在学中から夏目漱石に師事しました。漱石の門下生としては最古参の一人です。法政大学の教授となり、戦後は大学総長にも選ばれ、在任中に65歳で亡くなりました。

野上は能楽研究者として知られ、能楽の研究と海外への紹介に多大な貢献を果たしました。随筆にも記されているように、桂離宮での見聞は彼の能楽研究にも大きな影響を与えたと思われます。1938年にはイギリスの大学で能楽の講義も行いました。野上が学内に設置した能楽研究室を母体に、その功績を記念して、没後の1952年に野上記念法政大学能楽研究所が設立されています。

出典・野上豊一郎「桂離宮」『草衣集』

文=藤岡比左志

桂離宮

阪急京都線桂駅から徒歩20分

市バス・京阪京都交通 桂離宮前から徒歩15分

▼参観オンライン申込

https://sankan.kunaicho.go.jp/register/month/4201?locale=ja

藤岡 比左志(ふじおか ひさし)

1957年東京都生まれ。ダイヤモンド社で雑誌編集者、書籍編集者として活動。同社取締役を経て、2008年より2016年まで海外旅行ガイドブック「地球の歩き方」発行元であるダイヤモンド・ビッグ社の経営を担う。現在は出版社等の企業や旅行関連団体の顧問・理事などを務める。趣味は読書と旅。移動中の乗り物の中で、ひたすら読書に没頭するのが至福の時。日本旅行作家協会理事。日本ペンクラブ会員。

▼連載バックナンバーはこちら

いいなと思ったら応援しよう!