春風亭昇太師匠が味わい尽くす!東海道57次「缶詰」の旅(後編)

>>>前編から読む

「帰ってきたぜー、清水!」

ここは清水マリンパーク。あの有名な三保の松原に囲まれた清水港の一角、遊歩道やイベント広場を備えた公園だ。大きな富士山を望めるところでもあるのだが、この日はあいにく雲が多い。が、富士はなくとも笑顔があれば、いつもそこは日本晴れ。

波止場のマドロスよろしく、爽やかな清水の風に吹かれる昇太師匠。意外にも子どもの頃の夢は漁師だったという。「でも母親に『あなた早起きできるの?』と言われて諦めました」

ふるさとの空気を胸いっぱいに吸いこんだら、まず隣接するエスパルスドリームプラザへ。1階にある「清水かんづめ市場」は観光旅行のお土産探しにもぴったりだ。

清水で作られている缶詰や県内産のものが豊富に揃っていて、その品数はツナ缶だけで50種類、その他70種類以上で常時120種類以上。静岡おでんに肉じゃがといった惣菜缶、それに業務用サイズのジャンボ缶や静岡限定の富士山ラベルなどレア商品にも胸がときめく。また近年はツナ缶も高級化が進み、希少部位の使用、職人技などで各社が開発を競う。ショーケースに鎮座するのは日本最高峰のツナ缶、モンマルシェ「鮪とろ ブラックレーベル」。シリアルナンバー付き、1缶5400円。ハレの日用の缶詰だ。

一本釣りのビンナガマグロを使ったモンマルシェのツナ缶はお洒落なラベルで贈り物としても人気 ☎054-376-6181(駿河みのり市場)

「だいたいね、缶詰は侮られているんですよ」と義憤に燃える昇太師匠。

「『缶詰〜? ただの保存食でしょ』なんて人がいる。バカにしちゃいけません。たとえばサバの味噌煮。下手なお店よりおいしいのに、それがたった150円ほど。清水でツナ缶ができたのは水揚げ港で新鮮なマグロが手に入るからだし、ホテイフーズのやきとり缶なんて、わざわざ炭火で焼いてるんですよ! その新鮮さも香ばしさも、ちゃんと残るのが缶詰なんです!」

昭和初期の缶詰ラベルに大興奮!

フェルケール博物館(清水港湾博物館)奥にある「缶詰記念館」では、清水における缶詰の歴史を知ることができる。

日本初のツナ缶製造企業である清水食品が設立されたのは1929年(昭和4年)。その本社だった瀟洒な洋館をそのまま移築したもので、館内には工場で実際に使われていた道具類や当時のラベルなど、数々の貴重な資料が展示されている。

昭和初期のツナ缶とみかん缶のラベル。清水はみかんの栽培も盛んで、夏はまぐろ、冬はみかんを原料に一年中缶詰が製造できたことも産業として発展した理由のひとつだ。かつてはその多くが外貨獲得のため欧米に輸出された ☎054-352-8060(フェルケール博物館)

「いいですねー、たまりません」

レトロなものも大好きな師匠は、古いラベルに大喜び。清水港は明治後期以降、日本最大の茶の輸出港となった港だ。その輸出用茶箱には意匠を凝らした、美しい茶箱ラベルが貼られていた。そのデザイン力と技術力が缶詰ラベルにも生かされている。

「いまとは発色が全然違うよね。あっ、このあけぼのの缶詰! 子どものときに食べました」

師匠にとって缶詰とは、子ども時代の幸福な記憶そのものなのである。

「昔の家庭では『お父さん』がいちばん偉かったでしょう。食事のときは父にだけ、おかずが一品多い。それは母の手料理や、お刺身だったりするのだけど、缶詰ってこともよくあった」

兄と先を争って開けさせてもらうと、父が中身をちょっとつまんで、ご飯の上に載せてくれる。お父さんだけの特別の一品は、少年にとっても格別の味だった。缶詰とは大人の勲章であり、憧れでもあったのだ。

独身貴族は卒業した昇太師匠だが、夫婦共働き。たまにひとりで過ごす夜も、そばには古いなじみの友(缶詰)がいる。缶のなかには、思い出もいっしょにぎっしり詰まっているのだ。

地元の人に愛される噂のツナ缶

缶詰ができるところをぜひ見たいと、清水区由比にある由比缶詰所の工場を訪れた。同社の「ホワイトシップ印」は厳選されたマグロと良質の油を使用、さらにじっくり熟成させてから出荷するなど製法にもこだわる。近ごろ噂のおいしいツナ缶である。

張り巡らされたベルトコンベアに乗り、1日最大で10万個製造するというツナ缶が超高速で駆け回る。が、意外にもひとの姿も多い。

マグロの皮を剥ぎ、血合いを除き、さらに削ってホワイトミートと呼ばれる上質の部分だけを残していく。この作業はすべてひとの手によるものだ。その熟練の度合いが製品の味を左右する。缶詰のおいしさはやはり人間が作るものだったのだ。

由比缶詰所工場 オイルを注ぎ込む作業などは機械が行うが、下処理や封をする前の仕上げは人の目と手で調整する 写真=荒井孝治

ホワイトシップ印のツナ缶は工場併設の直売所とオンライン、清水かんづめ市場でのみ買うことができる。平日の昼間にもかかわらず、お客さんは引きも切らずやってくる。そこへツナ缶と同じく、地元が生んだ人気者の昇太師匠が登場。するとたちまち写真撮影の依頼が殺到、どちらも深く愛されていることが証明されたのであった。

ホワイトシップ印のツナ缶は身をほぐさず詰めたファンシーと細かくほぐしたフレークをそれぞれ綿実油(上)とオリーブオイルに漬けた4種から選べる ☎0120-272-548(由比缶詰所)

蒲原宿でちょいとひと休み…

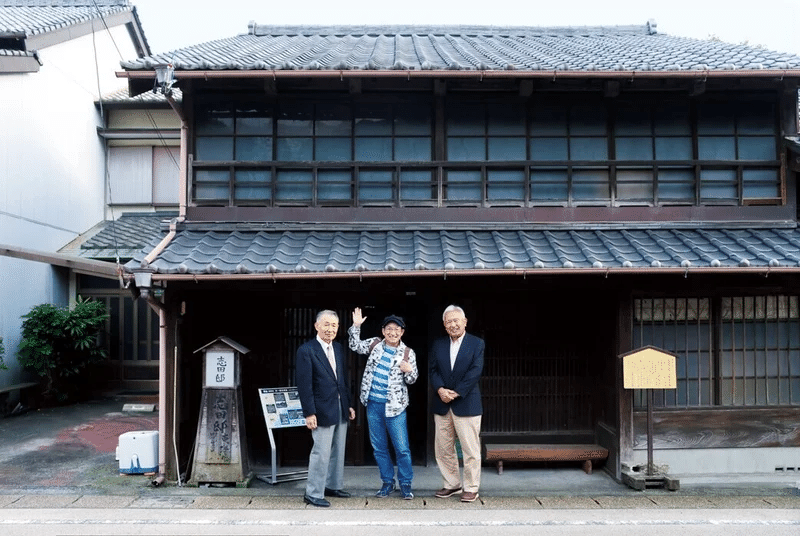

お江戸へ帰る前に、旅人をもてなす宿場でちょいと足を休めようとやって来たのは、東海道の宿場のひとつ蒲原宿。じつは師匠、このたび当地にある「東海道町民生活歴史館」の名誉館長に就任。「東海道は57次でもあった」という事実を広く知ってもらおうと奔走している同館の館長・志田威さんと、その活動に共鳴する髙橋信由さん(なんと師匠の高校時代の恩師!)とともに、清水のまちから「東海道57次」を発信しているのだ。

恩師の髙橋先生(右)、館長の志田さんと一緒に ☎054-385-7557(志田邸・東海道町民生活歴史館)

「清水をはじめ、57次ある東海道のいろんなおいしいものは、缶詰になっていつでもどこでも食べられます。みなさんも弥次喜多気分で“東海道缶詰旅”を楽しんでくださいね!」

師匠おすすめのこの旅に賞味期限はありません!

文=瀬戸内みなみ 写真=武藤奈緒美

春風亭昇太

落語家。1959年、缶詰王国・静岡県生まれ。82年に春風亭柳昇に入門、92年に真打昇進。落語界をけん引するスターである一方、テレビ番組や映画、舞台でも活躍中!

瀬戸内みなみ

広島県生まれ。上智大学文学部卒業後、会社勤務などを経て作家に。猫と旅と日本酒を主なテーマとし、小説、ノンフィクションなどを手掛けている。著書に『にっぽん猫島紀行』(イースト新書)。

街道文化に関するシンポジウム

「第5回街道交流会」開催のお知らせ

東海道・中山道などの旧街道やその宿場町に光を当て、その歴史、見所や街づくりの様子などを伝える「街道交流会」。東海道町民生活歴史館長の志田威氏による講演「宿場・街道が生み出す『交流と地方活性化』」などが行われる。

日時:2022年2月5日

会場:岐阜県恵那市・恵那文化センター 大ホール

☎0573-25-5121

申し込み不要・入場無料(定員450名)

※情報は2021年11月現在のものです。料金・時間・休業日などの詳細は、お出かけの際、現地にお確かめください

出典:ひととき2022年1月号

いいなと思ったら応援しよう!