これからを担う人たちが無心に遊べる駅のある町(伊野・とさでん交通伊野線)|終着駅に行ってきました#18

高知市の中心地、はりまや橋から40分強。伊野停留場は吾川郡いの町にある終着駅。製紙業が盛んだった明治時代に製品を高知の港まで運搬するためにつくられた鉄道は、時を経て、いのの人たちを高知市内へと連れていく鉄道としての役割を担っています。清流・仁淀川の川べりに広がる箱庭のようにととのった町は、往年の繁栄ぶりを随所に感じさせると同時に、子どもたちが安心して走り回れるような温もりを感じさせるところでもありました。

「息子が小学校に入った時からやっているものね」

もう40年以上よ、今じゃ息子も50過ぎてるから。ひとりで切り盛りしていた女将はそう続けてカウンターの端っこの丸いすにすとんと腰をおろした。

ここは高知県の、いの町。とさでん交通の伊野停留場すぐそばにある町中華だ。

町中を歩き回ってからの遅い昼ごはんだった。女将に自家製の漬物をお裾分けしていた女性が出ていくと、客はぼくひとりになった。

空腹だった。女将が中華鍋を振るってこしらえた焼き飯を一気に食べきった。

「おいしかったです」

「あらそう。ありがとう」

掛け値なしの賞賛だった。やや控えめな脂気に、丸みを感じさせる塩味。絶妙な火加減でご飯と具材が調和した焼き飯は、僕の胃をやさしく満たしてくれた。

「具の玉ねぎ、いいですねえ」

「そう? 人それぞれの好みがあるから」

気立てのよさが滲み出た表情とは裏腹のそっけなさだった。売りものに関してあれこれ御託を並べることをよしとしない人なのだろう。

そう納得した僕は、話題を変えて町のことを聞いてみた。

「うん。自然が豊かで、静かなところよ。だけど、今は寂しくなった。知り合いのお店も、後を継ぐ人がおらんきに、店仕舞いするところが多いんよ」

うちの息子も別の仕事をしているしねえ。笑顔と饒舌が復活した女将に、ここに来る前に寄った図書館で読んだ町史に、製紙業が盛んだった往年の町の様子がいきいきと描かれていたことを伝えた。

「そうそう。ちょっと前までは電車も25分に1本来てたから」

嬉しそうに語ってから、寂しくなったねえ。と再び口にした。

明るさに一握りのほろ苦さを混ぜた女将の思い出話は聞き応えがあった。長居したかったが、ミハラさんとの待ち合わせ時間が近づいていた。

お会計を済ませて店を出ると、とさでんの駅は目の前である。昼間は1時間に1本しか列車が来ない終着駅には真新しい駅舎が建ち、下校中と思しき小学校低学年の子どもたちが、歌をうたったり走ったりしていた。

次の路面電車が来るまで、もう少し時間がかかるようだ。

*

はじめて訪れた終着駅だった。

朝遅くに高知市内のホテルを出て、目についた停留場から、ちょうどやってきた西へ向かう路面電車に乗り込んだ。

近代的な連接車の座席はほぼ埋まっていたが、はりまや橋を過ぎると乗客が減っていき、終点の鏡川に着く頃はぼくひとりになっていた。反対のごめん方面に折り返していく列車などを眺めているうちに、伊野行きがやってきた。

鉄橋を渡ると、伊野行きの路面電車は狭い道路へゆるゆると乗り込んでいく。路面電車が線路を走ると、車道は実質一車線になってしまう。「鉄」にはよく知られた昭和の風情満載の生活感あふれる区間だが、実際に利用する人たちにとってはひたすら面倒な区間である。

正面衝突の体でこちらに向かってきたクルマが、対向車とすれ違うやいなや猫のようにしなやかに車線変更して、ぼくの乗った列車とすれ違う。

アクション映画もかくやという一連の流れを息を呑んで見守っていたが、路面電車の運転手も乗客も平然としている。ここの人々にとっては、日常の光景なのである。

向かいには女の子がふたり並んで座っている。歳のころは高校生だろう。ひとりがクリスマスケーキが入っていると思しき大きな箱を抱え、もうひとりが飲み物の入った袋を足元に置いている。

今日はクリスマスなのである。

彼女たちは、楽しそうにおしゃべりをしながら、田園の中にある電停で降りていった。

自宅でクラスメートたちとパーティーをするのだろう、と想像しながら、ぼく自身の子どもたちのことを思い起こした。大学生と高校生の彼らもまた、今日はそれぞれが住む町で、クラスメートたちと集って遊ぶとのことだった。

自分たちの人生を歩んでいる彼らがまだ幼い頃、家族で開催していたクリスマスパーティーを思い出した。感傷的になっている僕を乗せた路面電車は、その後も走り続け、やがて静かに終着駅に滑り込んだ。

*

伊野停留場の周囲には商店が並び、広めの車道の端を線路と架線が50メートルほど延びている。

どん詰まりにはささやかな車止めが設置されているが、その手前の線路の上に堂々とクルマが駐車されており、天然の車止めになっている。鉄道会社と住民のおおらかさに加えて、両者の信頼関係をそこはかとなく感じさせる光景に見えたが、実際のところはわからない。どんな町だろう、という興味が強くなった。

レンタカーで先乗りしていたミハラさんとは、午後に合流する約束である。

それまで存分に町を歩いて、あれこれ思いをめぐらせられることへの幸福感が、改めて湧き上がってきた。

手始めに情報収集をかねて、目についた店に入って、地元の名物だという芋けんぴを手に入れた。

「今回はじめてこの町に来たんです。町歩きをしたいんだけど、おすすめってあります?」

応対してくれた若い女性店員に尋ねると、彼女はしばし考え込んだのち、奥にいた年配の店員と相談をはじめ、観光協会で聞いた方がいいです、と、そこまで連れて行ってくれた。

「なるほど。そういうことでしたら」

話を聞いた観光協会の青年は、パンフレットを取り出して、名産品の和紙にまつわる博物館、日本を代表する清流の仁淀川、土地の古社を見学しつつ、気の利いたカフェにも立ち寄れるルートを、手際よく提案してくれた。

「いい町ですよ。静かだし、高知市内にもアクセスしやすいし」

町のことを聞くと、そんな言葉が返ってきた。

確かに高齢化は山あいの地域を中心に進んでいます。でも、市街地ではUターンやIターンの人たちが増えてもきているんです。そう続けながら、何枚もパンフレットを出しながら紹介してくれた青年に、自分が終着駅をめぐる旅をしていること、今日もとさでんに乗ってきたことを告げた。

「電車がこの町の温かい雰囲気をつくっている。私はそう思っているんです。本数は減っています。でも、なくてはならない存在なんです」

冬の陽光に満たされた空間は、堅めの口調だった彼の言葉をやさしく反響させて、ぼくの耳に届けてくれた。

*

青年に言われたとおりのルートを歩いてみた。

飲食店の数々、精肉店に鮮魚店、綺麗な装飾品を軒先に並べたお店、衣料品のお店。個人商店が並ぶ。大きなスーパーマーケットの店内にも地元の食堂が入っていて、そこのテイクアウトの包みを抱えた子どもが、祖父母の後ろを歩いている。

製紙業に関連する建物や邸宅が続く細いメインストリートを抜けた先の堤防を上がると、仁淀川が川面をきらめかせていた。

広い河原の芝生の上には、休暇をとったと思しき若いカップルが並んで座り、JR土讃線の特急列車が鉄橋を轟々と渡っていくさまを眺めながら、楽しそうに囁きあっている。

町の方を見渡すと山裾の平地に新旧多様な建物が調和を見せて並んでいる。

箱庭のようにととのった町並みを眺めていると、山や川を活かし、守られもしながら暮らしを営んできた町の歴史が見えてくるような気がした。

「自然が豊かでしょ。住んでいる人たちも穏やかでね」

神社の神主に、堤防から眺めてきた風景について感想を述べると、我が意を得たとばかりに語り出した。その話を聞いていると、人々の生活が「いつもの感じ」で、今も充足していることがうかがえた。

「だから個人商店だって元気なんです」

もちろんものごとは良い面ばかりで成り立っていない。個人商店が健在なのは、裏を返せば巨大資本が出店するメリットを見出せない地域である証とも取れるだろう。

光があれば影だってある。当たり前の話である。

「そりゃあね、前に比べたら人は減っています。でも町中では子どもが増えてもいるんですよ」

いい町なんですよ。神主は、観光協会の青年と同じ言葉で話を締めくくった。

*

伊野を終着駅とする伊野線は、1908(明治41)年に高知市内まで全通した。和紙などを貨物船の発着する桟橋へ輸送することが主な目的だったが、旅客列車も走った。沿線の人たちにとっては念願の鉄道で『土佐電鉄 八十八年史』には「伊野はもちろん、高知市全体がお祭り騒ぎ」だった、と当時を知る人物の証言が記されている。

製紙業が最盛期を迎えた大正時代には国有鉄道(現在のJR)土讃線の伊野駅が開業、終戦前後に貨物輸送も廃止となるが、人々の足として順調に成長を続ける。そして、土佐電気鉄道時代の1962(昭和37)年には全線の年間輸送人員が約3,040万人に到達する。

その後は、モータリゼーションと人口減少、過疎化の荒波をもろに被ることとなる。利用客は減り続けて、2013(平成25)年には全盛期の約5分の1にまで減り廃止も検討されるようになる。

だが、沿線では鉄道の存続を願う声が多かった。

彼らの願いを受け取った県と沿線の自治体が10億円を出資、2014(平成26)年にバスを運行していた高知県交通などと経営統合した「とさでん交通」が発足することとなる。

以来10年以上、電車を使って宴会ができる「おきゃく電車」運行などの企画を打ち出しながら、とさでんは健闘を続けている。伊野も駅舎を新設の上、かつての車庫の跡地を活用してパークアンドライドを実施している。楽観はできないが、輸送人員がコロナ禍以前は横ばい、現在は当時に迫る勢いで増加しているのは、これらの企業努力によるものだろう。

いの町も減少こそしているものの、近年は2万人前後という人口を堅持している。もちろんこちらもポジティブな話ばかりではない。国立社会保障・人口問題研究所は2040年(令和22年)には、人口が今の半分程度にまで減少するという推計を出している。

だが、衰退を緩やかにとどめ、健全であり続けるための努力が、数字上の効果を生んでいる。ただの旅人であるぼくにとっても嬉しいことだった。

*

母親に手を引かれて小さな子どもが用水路の脇の歩道をたどたどしく歩く。

改めて、神主の言葉を思い出した。確かに、この町は、子どもの姿が目立つ。

彼らは、手を引かれて歩いたり、走ったり、歌ったりして、ぼくたち大人とは別の生き物のように気ままに振る舞いながら、町をはなやかに彩っていた。

昨夜、ミハラさんと訪れた伊野停留所そばの居酒屋にも、彼らはいた。

*

「もう帰りましょうよ。これから家族の時間なんだろうし」

思わず声をかけると、しゃがみ込んで就学前の男の子にあれこれ話していたミハラさんもようやく立ち上がった。

「そうだった。今日はクリスマスイブだ。兄ちゃんごめんよ」

北野武が若手芸人にかけるような言葉遣いでミハラさんが語りかけると、男の子は、大丈夫ですという風情でほほえんだ。

子どもとは思えぬ細やかな気遣いにぼくは感嘆し、トナカイの鼻もかくやとばかりに赤い顔をしたミハラさんは再び相合を崩した。

「かわいいお子さんですねえ」

「ありがとうございます。ご迷惑おかけしませんでしたか」

閉店の作業をしていた若い夫婦が遠慮がちな笑顔で応じた。僕たちは彼らが切り盛りする居酒屋に看板まで居座っていたのである。

*

伊野停留所からすぐの路地で灯りを灯しているその店は、地元客で賑わっていた。

カウンターにはひとりで来た男性客が数人、テーブルには20歳前後の若者を含む家族、そしてお座敷には小さな子どもたちが数人いる数組の家族づれ。

夫婦だけで切り盛りするには、少々キャパオーバーと見受けられたが、他に行くあてがあるわけでもない。レンタカーで来たから、終電を気にすることもない。のんびりやっていくことにした。

常連客たちも慣れたもので、時折思い出したように、ねえさっき頼んだ唐揚げまだ? とひとりが言うと、夫妻が謝る前に、周りがまあまあとビールを注いで、賑やかな場がひたすら続くのである。おおらかである。そして、双方の信頼がベースにあるやり取りは、よそ者にとっても心地よかった。

「いい店じゃん」

飲み物を頼んでから、即座にお墨付きを与えたミハラさんは、時間をかけてメニューを検討しはじめた。

高知県に来たのは、雑誌『ひととき』の取材のためだった。

編集長のウンノさんが「せっかくだから、延泊して終着駅にも行ってきたらどうですか」と提案してくれたのである。

もちろん異存はなかった。いろいろ話を聞きたいと思っていたウンノさんが所用で、本誌の取材後に帰京したのは残念だったが、ミハラさんと久しぶりにふたりで居酒屋に入るのも悪くない、と切り替えた。

ミハラさんとは、ほぼ1年ぶりの邂逅だった。

袂を分かったわけではない。忙しさにかまけて会っていなかっただけである。

だが、この連載を1年以上書いていないぼくは、黙って待ってくれているミハラさんに対して負い目がある。何か言われても仕方ないなと少し身構えていたが、ミハラさんは、その話を持ち出す様子はなかった。そして、適当に頼んでいいかなとぼくに断ってから、お待たせしちゃってと瓶ビールとウーロン茶を持ってきた女将に向かって、おもむろに注文をはじめた。

「刺身ありますか」

「すみません、売り切れちゃって」

「じゃあブリカマの焼いたのは?」

「すみません、それも売り切れです」

いきなりパンチを2発喰らった体のミハラさんは、一瞬たじろいだが、気を取り直して再びメニュー表に目を落とした。

「ぼくたち旅人なんです。だから高知の名物を食べたいと思って」

「土佐のものが今日はぜんぶ売り切れで」

助け舟を出したはずのぼくまでパンチを喰らった。だからといって、心からすまなさそうにしている女将たちを責める気にはならない。混むに決まっている日の夜更けにやってきた一見客の方が悪いのである。

「皿うどんと油淋鶏は?」

ややあってミハラさんが厳かにメニューの一角を指差した。

「それだったらご用意できます」

質問に被り気味に女将が応えると、良かったそれお願いと注文するミハラさん。一瞬で場が明るくなり、彼女は厨房で鍋を振るっている主人の元に早足で戻っていった。

「いい店ですね」

女将の表情や言葉の間に、ほんのりとした温もりを感じたぼくの、偽らざる感想だった。

「だろ」

十分すぎるほどの間をおいて、常連風のいい顔でそう言い放ったミハラさんは、瓶を持とうとするぼくを制して手酌でビールを注ぎ、ぼくたちは乾杯した。ひと口飲んで顔をあげると、1年という時間の溝がきれいに埋まっていた。

*

「こっち、おいで」

混んでいる店内で、夫婦の息子がつまらなそうにしていた。いつもはふたりが交代で面倒を見ているのだろうが、満員の今宵はそうはいかない。仕方ないと子ども心に理解しているのだろうが、退屈な気持ちにふたはできない。彼はやがておもちゃのクルマにまたがって店内を走りはじめた。

こらやめな、と女将が叱るのだが、すぐさま客たちが、いいよいいよ遊んでなと声をそろえ、座敷からはこっち遊びにきていいよと声がかかる。それを聞いた息子氏は、郷土の偉人・やなせたかしが描くドキンちゃんのようなドヤ顔になって、ごろごろと音を立てて疾走するのである。

と言って、叫んだり客にちょっかいを出すわけでもない。邪魔にならないところを走るだけである。彼なりに迷惑を最小限にしたいと努力していることを、常連たちは理解しているのだろう。もし彼が寂しさをこらえられずに、叫んだりちょっかいを出したとしても、笑ってなんかいい方法を考えるような空気があった。

*

普段から子ども好きを公言するミハラさんが、息子氏に構おうとするのは、時間の問題であった。息子氏がごろごろ通りがかるたびにミハラさんは、ぼくとの会話を打ち切って声をかけ、警戒心丸出しだった彼の心の扉を少しずつ開いていった。

そして何杯目かのウーロン茶を飲んだぼくが、お手洗いに行って戻ってくると、息子氏はぼくたちのテーブルに座って、何やらミハラさんと話し込むに至っていた。

親密なふたりの様子を眺めながら食す料理は、居酒屋とは思えぬ繊細な味付けで、ぼくはアルコールを口にせずとも陶然とした心持ちになった。

*

「今日はすみませんでした。代わりにうちの名物を食べてください」

料理を持ってきた主人の声で我に返って周りを見渡すと、いつの間にか賑やかだった客たちはいなくなっていた。

名物は短冊に切った長芋を入れた、だし巻き卵だった。

卵のふわふわに、長芋のしゃきしゃきが心地よい。異なる食感と風味を出汁がまとめ上げて、八分目をちょっと超えたお腹にすんなりと入っていった。

「僕らふたりとも、この町の出身じゃないんです。ここを始めるときに住み出したんですよ」

今はいいところだと思ってます、子どもも良くしてもらっているし。夫婦と言葉を交わしながら、会計を済ませると、母親にすり寄っていた息子氏が、ミハラさんに小さく手を振った。

*

昨夜の出来事を反芻しながら駅のそばで立っていると、道の向こうから時間どおりにミハラさんがやってきた。

「仁淀川の沈下橋を撮影してきたんだよ。遅くなってごめん」

「いやいや、時間どおりですし。それより、ぼくも沈下橋を見に行きたいんですけど」

無遠慮なお願いだったが、行きたい理由があった。図書館で読んだ町史には、町の小学生たちの手書きのアンケートが載せられていた。そして、いの町のいいところは? という質問に半数以上が「仁淀川」と答えていた。

子どもたちからかくも愛される川を、水面との距離も近い沈下橋から眺めてみたかったのである。

「いいよ」

快くうなずいたミハラさんは駐車場にぼくをいざない、自らレンタカーを走らせはじめた。

ほどなく仁淀川が左手に見えてきた。

「話、聞けた?」

「ええ。駅前の町中華の焼き飯、うまかったですよ。撮影終わりに食べてみてくださいよ」

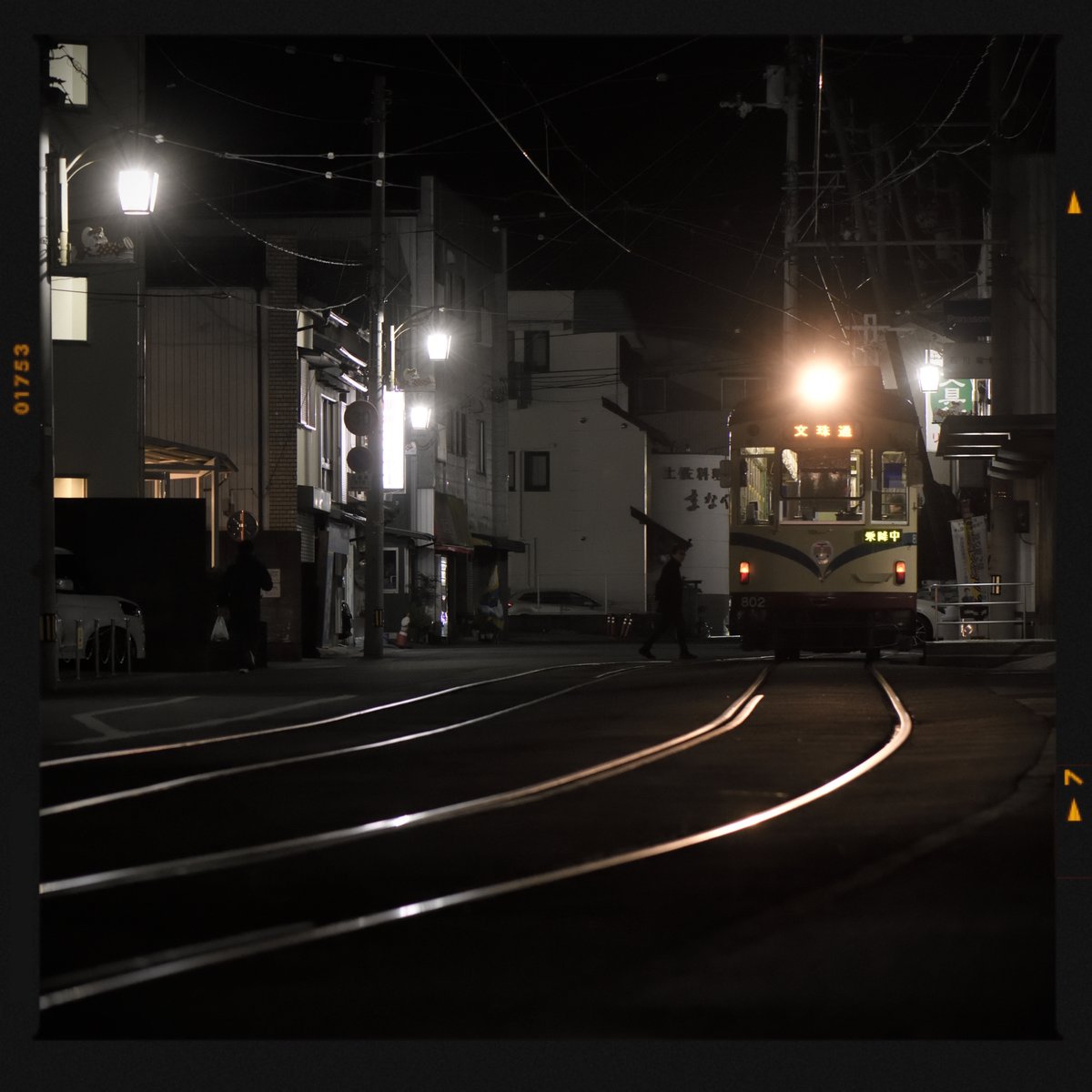

「こっちは、町の写真は大体撮った。あとは夕方のとさでんを撮りたいだけかな」

「時間、間に合いますかね?」

「大丈夫だろ」

懐かしい感じがした。

終着駅に行くとそれぞれが自由に取材をするのが、ぼくたちのうっすらとした流儀である。特に相談したわけではないが、互いの「見聞きするもの」に深く関わらないことで、双方ともに影響を受けず、作品にも緊張感が増すのでは、と考えてのことである。

干渉を注意深く避けてはいても、やはり、互いが見てきたものをとりとめもなく話しあうのは、ぼくにとっては、心やすまるひとときであり、自分が何を見てきたかを振り返る貴重な時間でもあった。

「昨日の居酒屋の男の子、みんなに大事にされていましたね」

「オレさ、歳とってますます子どもを見るとかわいいって感じるようになってさ」

聞きようによってはひやりとする発言だが、ミハラさんは表情を変えることなく話を続けた。

「子どもたちが幸せな人生をこれからも送れたらいいなって思うんだよ、いつも」

ミハラさんが自らのふたりの子どもたちのことを語るときの顔が、頭に浮かんできた。喜怒哀楽豊かな表情は、彼が至高の位置に置く自身の作品づくりのさらなる上位に「子ども」を置いていることを容易に想像させた。長男が生まれて20年以上。彼は「これから」の人たちへと視野を拡大させ、彼らへの思いをさらに強固なものにしていた。

「いのの町の人も、子どもを大事にしてますよね」

「うん、だからいい町って言っただろ」

自らが名誉市民になったかのような口ぶりだったが、確かに今回「伊野」に行こうと言い出したのはミハラさんである。

彼が話しかけると、ほとんどの子どもたちは、こだわりなく言葉を交わし、自然な顔をして彼の写真におさまる。好きなものや大切なものにてらいなく向かっていくミハラさんの純粋さが、彼らの波長と呼応しているのだろう。

ようやく到着した沈下橋から、想像を遥かに超えて澄んだ水面を眺めながら、ぼくはそう得心した。

*

伊野停留場まで戻ってくると、小学年たちはまだ元気に駅の周りを走り回っていた。先ほどの町中華から女将が出てきて、隣のお店の人と世間話をはじめる。彼女たちが子どもたちを目の端に入れ、気にかけているさまが、手に取るようにわかった。

「あなたみたいな若い人が来て話しかけてくれるきに、その分、私も若返ってもう少し続けようってなるんよ」

また来てね。先ほどお店を出る時に、町中華の女将はそう言って笑顔で送り出してくれた。

若いって、ぼく50過ぎのおっさんですよ、と言いかけて気がついた。彼女の息子とほぼ同じ年恰好であるぼくは、彼女にとってはいつまでも「子ども」のような存在として映るのだろう。

こざっぱりとした駅舎の建つ今の町には、彼女や神主といった人たちの記憶に残る「全盛期」の面影は薄れているはずだ。だが、ぼくのような大きな子どもが料理を平らげ、リアルな子どもたちが走り回っているうちは、この箱庭のような町を、日々を営む場所として、次の世代へと引き継いでいくための努力を続けていきたい。

静かだが、揺らがない。人々の強固な意思がこの町に新たな息吹を与え、穏やかな循環を育んでいる。その尊さが、ようやくぼくの身に染みていった。

皆さんのいうとおりだ。いい町。だから、また来ます。

こちらに気づく様子もなくまた店の中に入った女将に、心の中で約した。

*

ようやく路面電車がやってきた。

慌ただしく折り返しの準備を整える車両に、ぼくは乗り込んだ。夕暮れの景色を撮るミハラさんとは、ここでお別れである。

「また終着駅、行きましょうね」

「うん。どこいくか考えとく」

今やこの町の住人の風情となったミハラさんは手を軽く上げると、道端にしゃがんでカメラを構えた。

その様子を見て、遊んでいた小学生たちが興味深そうに近づいていくのを眺めていると、ごろごろと吊り掛け式モーター特有の唸り声をあげて路面電車が動き出した。

路地の奥に、ちらりと昨夜の居酒屋が見えた。

あの男の子は、どんなプレゼントを受け取ったんだろう。そう思うと、幼い頃の我が子たちのクリスマスの朝の様子が蘇ってきて、ぼくは甘美な思い出に浸るべくシートに深く身を埋めた。

文=服部夏生 写真=三原久明

服部夏生

1973年生まれ。名古屋生まれの名古屋育ち。近所を走っていた名鉄瀬戸線・通称瀬戸電に、1歳児の頃から興味を示したことをきっかけに「鉄」の道まっしぐら。父親から一眼レフを譲り受けて、撮り鉄少年になるも、あまりの才能のなさに打ちのめされ、いつしかカメラを置く。紆余曲折を経て大人になり、大学卒業後、出版社勤務。専門誌やムック本の編集長を兼任したのち独立。同じ「鉄」つながりで、全国の鍛冶屋を訪ねた『打刃物職人』(三原久明と共著・ワールドフォトプレス)、刀匠の技と心に迫った『日本刀 神が宿る武器』(共著・日経BP)といった著作を持つ。「編集者&ライター。ときどき作家」として、あらゆる分野の「いいもの」を、文字を通して紹介する日々。「本州」で泊まったことのない県がひとつだけ残っていて、なんとか機会を作ろうと画策中。

三原久明

1965年生まれ。幼少の頃いつも乗っていた京王特急の速さに魅了され、鉄道好きに。紆余曲折を経て大人になり、フリーランスの写真家に。95年に京都で撮影した「樹」の作品がBBCの自然写真コンテストに入賞。世界十数か国で作品展示された結果、数多くのオファーが舞い込む。一瞬自分を見失いかけるが「俺、特に自然好きじゃない」と気づき、大物ネイチャーフォトグラファーになるチャンスをみすみす逃す。以後、持ち味の「ドキュメンタリー」に力を入れ、延べ半年に亘りチベットを取材した『スピティの谷へ』(新潮社)を共著で上梓する。「鉄」は公にしていなかったが、ある編集者に見抜かれ、某誌でSLの復活運転の撮影を請け負うことに。その際の写真が、数多の鉄道写真家を差し置いて、教科書に掲載された実績も。趣味は写真を撮らない乗り鉄。日本写真家協会会員。

※この記事は2024年12月に取材されたものです。

▼この連載のバックナンバーを見る

いいなと思ったら応援しよう!