産業医をやっているといやでも生活習慣病予防に詳しくなる。

あまりに、対象者が多いと、ハイリスクアプローチをしたくなるのが、公衆衛生実践者の性。産業保健の分野では、ほとんどの社員が健康な中、一部の社員が生活習慣病から心筋梗塞、脳梗塞を発症して、働けなくなったり、亡くなったりする。

イベントの告知です

そこで、動脈硬化性疾患の評価方法ないかなと思って、最初に、ぶち当たったのがこちら。吹田スコア。これだとおおむね、健康診断の結果から、スコアが計算できて便利。

[2014年文献] 都市部一般住民の10年間の冠動脈疾患発症リスクを予測する「吹田スコア」を作成|吹田研究 (epi-c.jp)

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年では、

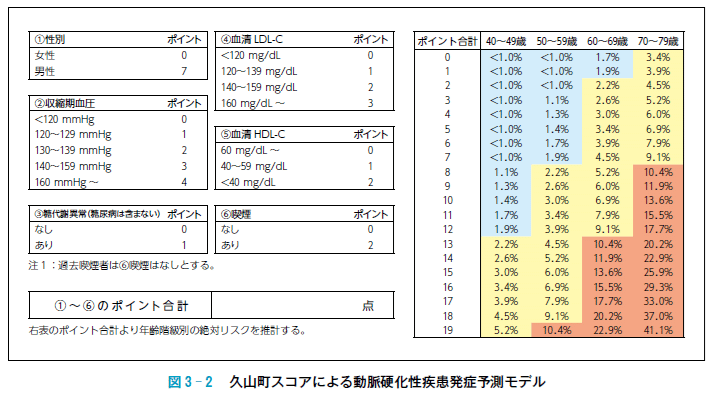

ということで、吹田スコア役に立つじゃんと思っていたら、動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版では、久山町スコアが採用されていた。心血管系のイベントだけでなく、アテローム硬化性の脳梗塞の評価も含むかららしい。ただ評価項目はほぼ同じ。違いとしては、吹田スコアが、早発性冠動脈疾患家族歴を含んでいることぐらいだが、そこに関しては、健康診断ではちゃんとは拾えないので、運用上はそこまで差がないかも。

どちらのスコアにしろ、糖尿病ではないけど、耐糖能異常があるということを評価しなくてはならなくて、そこが、実務的には、HbA1cの値とかでやってほしかった。糖尿病の診断基準も時代とともに変遷するし。

糖尿病診療ガイドライン2024では、糖尿病の診断基準はあるが、耐糖能異常は、概念だけなので、そういう意味で、産業保健の現場ではいずれにしろ使いづらいスコアではある。あくまで、脂質異常症の治療上の管理の話なのだろう。吹田スコアの元論文の方にも、糖尿病の判断基準(内服治療中あるいは、空腹時血糖126mg/dL以上)は載っているが、耐糖能異常については、載っていないし。

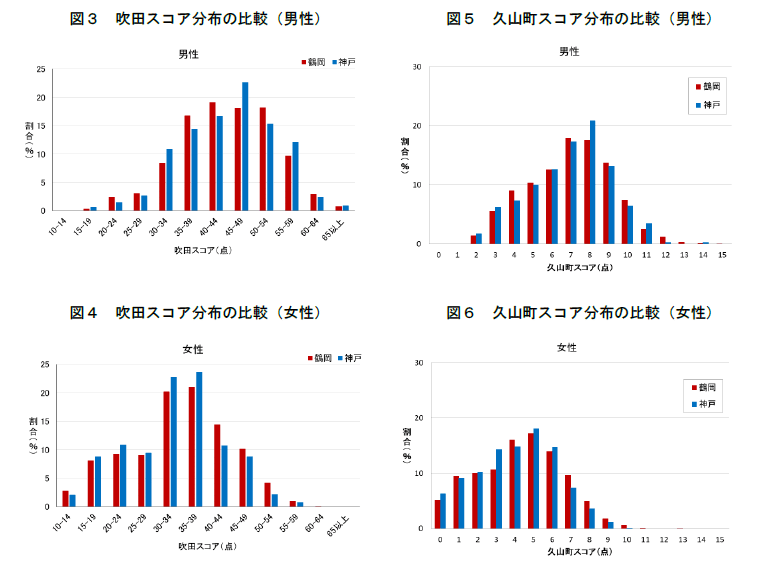

吹田スコアと久山町スコアが予測として有用かというそもそもの課題については、2つのスコアを都市部と地方の2つの集団にも適応してみたという研究があって、結局似たような結論だということで、面白い。予測に使う因子がほぼ同じで、病態としては全く同じで、アウトカムに含まれるものが広いか狭いかの違いなので、それはそうかという感じもする。

健康寿命の延伸可能性の予測に関する研究

地域集団の循環器疾患(脳・心血管疾患)の絶対リスク評価に関する検討

研究分担者 岡村 智教 慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学・教授

動脈硬化性疾患のリスク因子は、糖尿病・喫煙・血圧・脂質等、まさに生活習慣病。努力による改善ができるので、リスクの評価しがいはある。

精神科がバックグラウンドのため、内科の臨床に全く精通していないので、知らないことだらけだったが、その昔、公衆衛生学講座にいたときに、BioBankJapanの研究に携わらせていただいたことはあるので、健康診断からリスク評価をすることはできるだろうなという感覚はあったので良かった。

あとは、このリスク評価をどう現場に活かすかだな。