横動画から縦動画へ変換してみよう!ショート動画編集のポイント ~福祉の広報~

近年の動画のトレンドとして、横長動画から短尺(ショート)・縦動画が注目されています。

一昔前はYoutubeで横長動画が主でしたが、スマホでTiktokやInstagramのリール動画の視聴が増えたことから縦動画で編集する機会も増えました。

スマートフォンで撮影して、スマートフォンで編集した場合は最初から縦動画なのですが、私の場合はデジタル一眼で撮影するケースも多いです。

今回は横動画で撮影・編集した動画素材を、縦動画に再編集する時のポイントを備忘録も兼ねて書いていきたいと思います。

今回の参考動画 『福祉インターンシップ「ちいここ合宿~musbunと共創する福祉を知る3日間の合宿~」|4K』

社会福祉法人悠久会では、積極的に大学生等の学生インターンシップを受け入れています。

2023年3月に医療系学生団体「ちいここ」さんがインターンに来られた時のドキュメンタリー風ムービーです。

この横動画を縦動画に再編集しました。縦動画に再編集したものが下の動画です。(Youtubeのアプリで視聴頂きますと、縦で全画面表示できます。)

アスペクト比(縦横比)は横動画16:9、縦動画が9:16で編集しています。ちなみに、各種SNS(又は投稿方法)によっては推奨するアスペクト比も異なります。

縦動画へ変換してみよう ~実際の編集プロセス~

まずは横動画を縦画像へ変換してみましょう。

動画編集ソフトはDaVinci Resolve Studio(有償版)を使用しています。

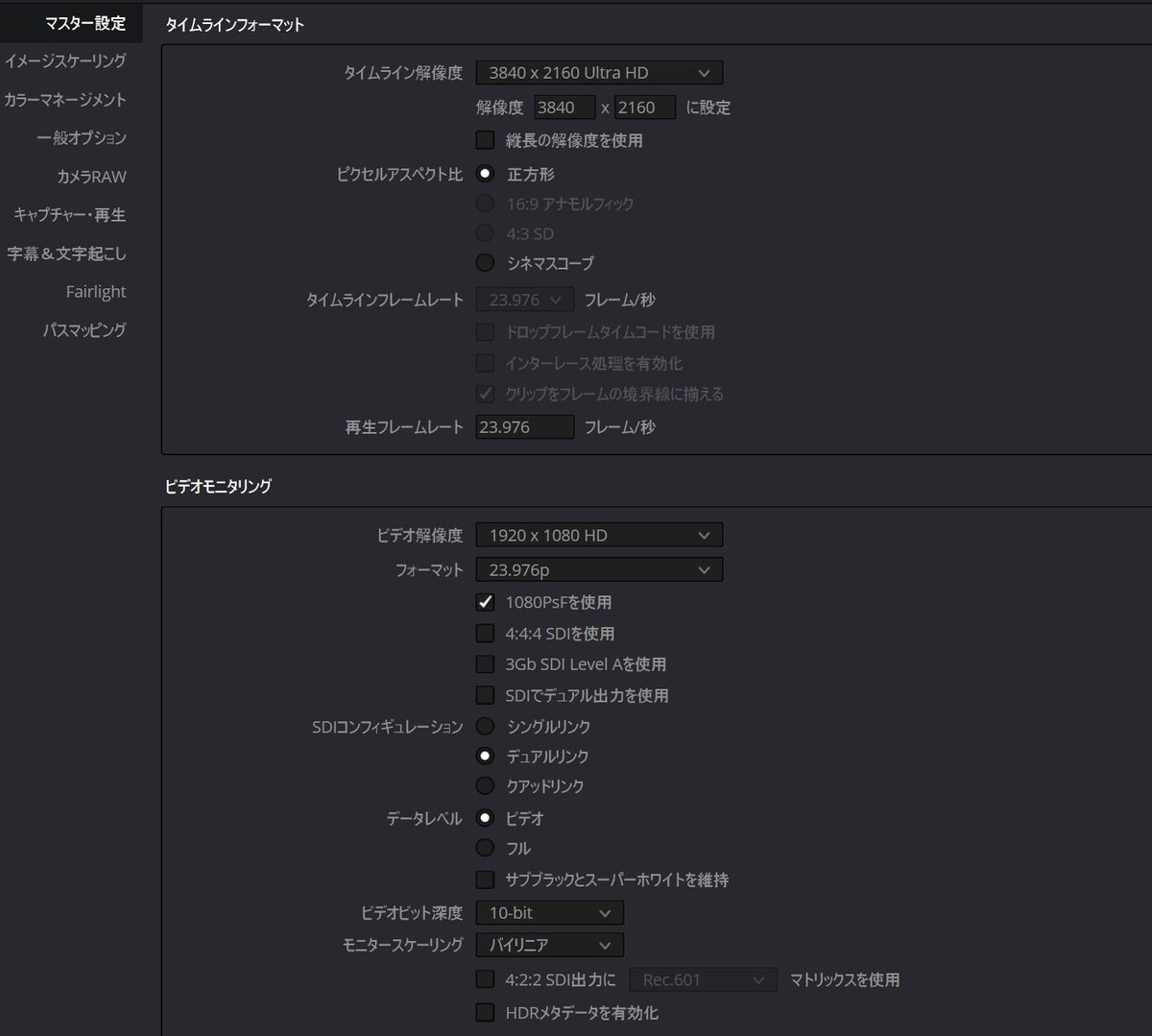

「ファイル」→「プロジェクト設定」の画面で「タイムライン解像度」の「縦長の解像度を使用」にチェックを入れると縦動画に変換されます。

縦動画変更後の動画素材はどうなるのか?

変換後の動画素材は下記のように変化しました。

縦動画に変更されたものの、画面やテキストが見切れてしまいました。このままでは使い物になりませんので再度編集する必要があります。

動画編集ソフトの便利な機能 ~スマートリフレーム~

この時の動画の長さは6分程度で、ざっと80カットはありました。これを一つ一つ修正するのは大変です。

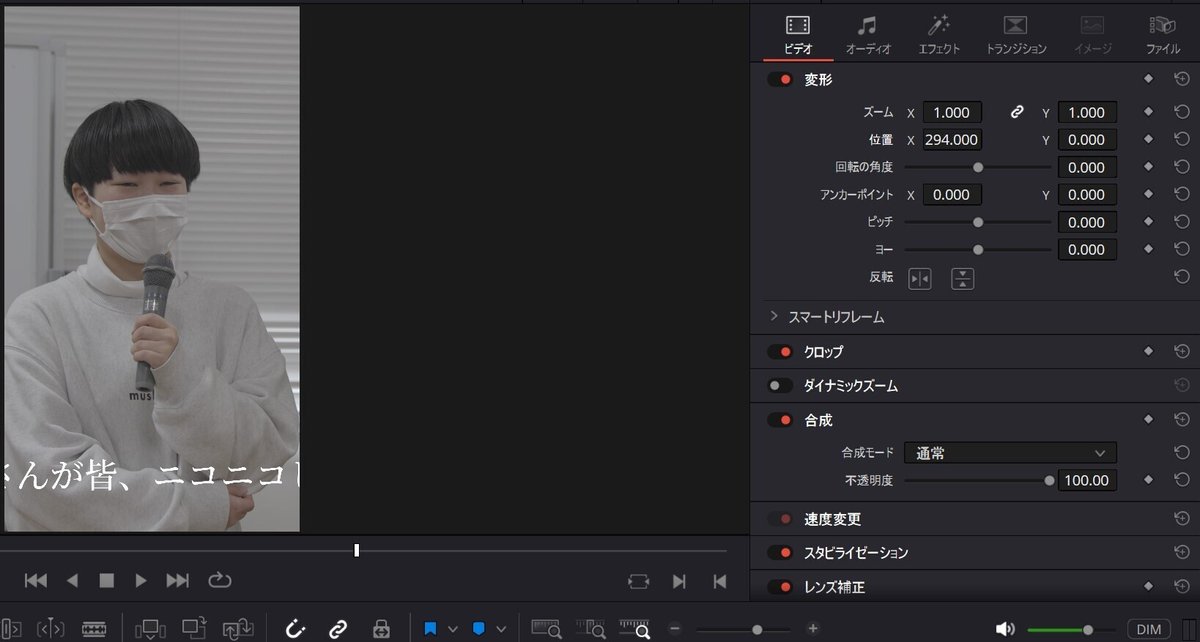

手動においては編集画面のように、位置Xを0→294と手動で調整すれば人物を中心にすることが可能です。しかし、固定ではなくカメラワークで動きがある場合はさらに、キーフレームを打ち人物が中心に来るように調整が必要になります。

一部の動画編集ソフトには自動でフレーミングしてくれる、スマートリフレームなる機能があります。

①Premiere Pro(Adobe) ~オートリフレーム~

Adobe社の有名な動画編集ソフトです。

ソーシャルメディアチャンネル用にビデオを自動的にリフレームする

オートリフレームでは、ビデオのアクションがインテリジェントに識別され、様々な縦横比でクリップが再生されます。この機能は、Instagram、YouTube、Facebook などの様々なソーシャルメディアチャンネル用にビデオを送信する場合に非常に便利です。

②DaVinci Resolve ~スマートリフレーミング~

Blackmagic Design社の動画編集ソフトです。カラーコレクションやカラーグレーディングに強いソフトです。無償版でも、ある程度の編集が可能です。一部の機能(DaVinci Neural Engine等)については有償版が必要となります。

DaVinci Neural Engine (DaVinci Resolve Studio)

DaVinci Neural Engineは、最先端のディープニューラルネットワークと機械学習に加え、AIを採用しており、これらを使用した、顔認識、オブジェクト検出、スマートリフレーミング、スピードワープリタイム、フッテージをアップスケールするSuper Scale、自動カラー、カラーマッチングなどの機能を搭載しています。

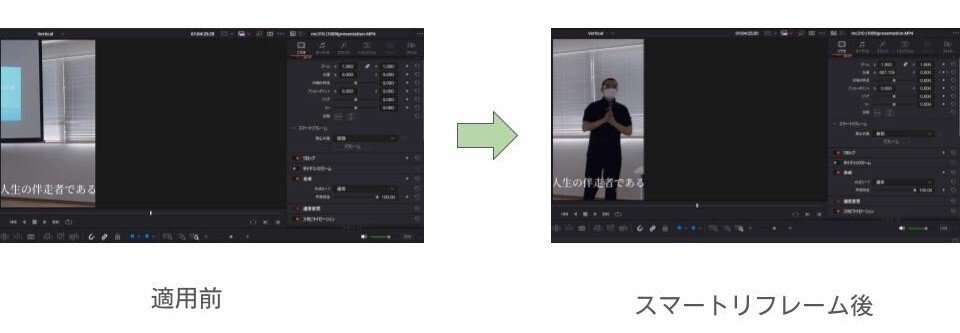

スマートリフレームを実際に使ってみた

実際にスマートリフレームを行うと人物が中心に配置されました。

しかし、全ての動画素材のリフレーミングが上手くいくわけではなく、手直しが必要な動画素材もありました。

人物が2名の場合、話している方ではなく、話をしていない方をリフレーミングしてしまった。

人物が対象(風景等)ではない場合、意図したものと違うものを中心に置くことがあった。

カメラワークの動きが激しい場合、不自然になる(風景の場合)

しかし、スマートリフレーム機能の使用により、かなりの編集工数が削減されますので、まずはスマートリフレーム機能を使用して、違和感がある動画素材に関しては手直しで修正すると効率的だと思います。

画面からはみ出た、テロップに関しては、手直しで修正するしかないと思います。

SNSへ投稿する ~媒体別の留意点~

縦動画への再編集が終わった場合には、各SNSにアップするわけですが、注意点をまとめようと思います。(2024年7月時点)

動画の尺の長さ

SNS毎に投稿できる動画の時間に制限があります。

◆Instagram:2022年までは90秒まででしたが、2024年現在は3分まで投稿可能なようです。しかし、1つの音源で使用できる秒数は90秒と制限があるため、90秒以上で音楽付きで投稿する場合は注意が必要です。

◆TikTok:最大で10分まで投稿可能なようです。今回の投稿動画は6分でしたのでTikTokにはフルバージョンをアップロードできました。

◆FB:Instagramと運営会社が同じですので「Instagramのリール動画をFacebookにシェアする」こともできますが、動画の投稿時間が90秒までという制限があります。今回のInstagramの2分弱のリール動画はシェアできなかったので、90秒へ再編集してアップロードしました。

◆X:2分20秒までの動画の投稿が可能なようです。

(Xで動画を共有および視聴する方法)

◆Youtubeショート:60秒までの動画を投稿できます。タイトルまたは説明に「#Shorts」を含めなければいけないようです。

(YouTube ショートの作成を始める)

このようにSNS毎に動画の投稿時間が異なるので、編集する際は投稿したいSNSの投稿時間に注意し、編集を行いましょう。

長い動画を短くする際には、思い切った取捨選択が必要になるかと思います。

テキストの位置に気をつける

SNSの縦動画では画面下部に説明文が表示されたり、画面右側にアイコンやいいね欄が表示されているため、横動画の字幕のように画面下部に字幕を入れてしまうと文字の視認性が落ちてしまうため、重ならないようにセーフエリアを意識した位置にテキストを配置するとよいでしょう。

まとめ ~縦動画のメリット等~

縦動画のメリット

SNSでのショート動画全盛の時代、縦型動画はスマートフォンで全画面表示されるなどの没入感を高める効果があります。横動画の場合、小さく表示されたり全画面で視聴するには画面を回転させたりする必要があります。

縦動画のデメリット

しかし、縦動画には画角が狭くなるという特性もあるため、必要な情報を見せるには縦動画を意識した撮影が必要です。下記のようにスライドと話者を同時に見せたい時には横画面ならば一画面に収まりますが、縦動画ですと見切れてしまいます。

両方を見せたい場合は、カットを切り替える等の工夫により対応することが必要です。

縦動画時代の機材選定

私はデジタル一眼レフカメラで動画を撮影することが多いですが、最初から縦向きで撮影する場合は横撮影と比較して、水平がずれやすいことやカメラワークの難易度が上がるような気がします。

デジタル一眼レフカメラ等での4K撮影は、PCモニタやテレビ画面等の大画面で高画質で視聴したい方のニーズは満たしますが、近年の動画視聴はスマートフォンでの視聴時間が増えています。

スマートフォンの画面で視聴するならば4K画質の性能が求められることもなく(アップロード時に圧縮されますし)カメラ性能も高画質化していますので、スマートフォンで撮影・編集する方が作業効率も良いでしょう。スマートフォンでサクッと撮影編集し、発信頻度を高める方がフォロワー数等を増やすには妥当なのかなと思ったりもします。