BE KOBE (阪神大震災から30年)

【 2025年1月17日 午前5時46分 黙祷 】

ーーー

「今年で阪神大震災から30年の節目を迎えます」

最近、ニュースをつけるとよく耳に入ってくるフレーズ。もう30年。まだ30年。

1995年1月17日、僕は神戸の激震地で被災した。

物心ついた後に阪神大震災を神戸で体験した、おそらく最後くらいの世代にあたると思う。

何が起こったのかも分からないまま、文字通り着の身着のまま(実際にパジャマ姿の子どもをたくさん見かけた)向かった近所の避難所の特別支援学校に着くと、そこは人で溢れかえっていた。

僕たち家族はその場に立ち尽くした。

外を見ると当時どこにでもあった公衆電話に長蛇の列ができ、コンビニや自販機はパニックに便乗し、強盗と化した市民たちの手で破壊されていた。

避難所の奥へと進み、普段は教室として使っている場所へ入ると、これまた多くの家族が身を寄せ合って座っていた。漏れ聞こえてくる話を聞くと、

「神戸に住んどって大地震に会うとは夢にも思わんかった。うちは地震保険に入ってないからおしまいやな」とか、

「余震ていうのが一番怖いんや。1回家に戻って貴重品を取りに帰りたいけど、帰るに帰れへん」

というような会話だった。

知り合いと無事を確認し合って安堵している人たちも数多くいた。

僕が真っ先に不安になったのは友人たちの安否だった。携帯電話やSNSが普及していなかった当時、確かめる手段がない。結局人づてに分かったのは兄のクラスメイトが亡くなったということだけだった。

今、放送中のNHK朝ドラ「おむすび」でも幼い頃の主人公が友人の安否を心配するが全く分からないというシーンが出てくる。そしてしばらく後に人づてにその親友が亡くなっていたことを知る。

当時、そのようなことが現実に起きていた。

もう一つ恐怖を感じたのは、「自分たちが今、どういう状況におかれているか」が全く分からないことだった。被災後は停電が続き、テレビやラジオも十分に視聴できる状況ではなかった。

いつ電気が復旧するのか、いつ水や食料が届くのか、情報がないためそれらが見通せなかったのは大人も含めて本当に辛かったし、孤独感に皆が苛まれた。

もしあの時に今のようにネットやSNSが普及していればどうだっただろうか。

偽情報の拡散など様々な課題はあるものの、例えばXを使っての安否確認や今起きていることについてのリアルタイムでの情報共有などはできただろう。

noteだと安否確認だけでなく今感じている気持ちも言葉として綴ることができる。

そしてそれに対してもらったコメントで勇気づけられたり心が救われるようなこともあっただろう。

実際、東日本大震災や能登半島地震の際もnote内で被災者を心配する投稿をよく目にした。

孤独ではないということを実感できること、それは被災者にとってどんなに心強いことだったか計り知れない。ネットやSNSの普及により、有事の際に人々の絆を深めることができるようになったことはおそらく間違いない。そうした意味で当時と比べてよりよい社会が実現していると言えるのかもしれない。

ただ、一方で今の世の中を冷静に見渡すとどうだろう。学校、社会にうまく馴染めず孤立したり、仕事や経済面で日々悩み苦しむ人が後を絶たない。

自ら命を断ってしまう人さえ少なからずいる。

ネットやSNSの普及で社会はあらゆる情報に溢れかえり、いったい今何が起こっているのか正しく把握することも容易ではない。

避難所で感じた不安や孤独、恐怖心はそのまま今を生きる僕たちの心の中と通じるものがある。

まさにあの避難所の光景は30年後の社会の縮図であったように思えてならない。

今、僕たちは震災で犠牲になった方々の分まで毎日を大切に生きることができているだろうか。

何年経ってもこのことを自らに、そして社会全体に問い続けるしかないのである。

だから。

もう30年。まだ30年。

節目なんてないのだと思う。

阪神大震災で犠牲になった全ての方に祈りを込めて、手を合わせ、目を閉じる。

今年も静かに、無数の命の火が灯る。

ーーー

【 2025年1月17日 早朝 】

震災のことを皆で思い出し、犠牲者を追悼する「阪神大震災1.17のつどい2025」に参加してきました。

今年のテーマは「寄り添う」。

東日本大震災や能登半島地震など、多くの震災が起こる中で、同じ被災者として寄り添い、手を取り合って記憶や教訓を伝えていこうという趣旨です。

多くの人、多くの報道機関が来ていました。

インタビューを受けている人もあちらこちらで見かけました。

1つ1つの灯籠に火を灯していきます。

被災したのは人間だけではありません。

帰り道、六甲山に「KOBE 1.17」の文字が。

これからの社会への希望の明かりに思えました。

ーーー

【 神戸の実情 】

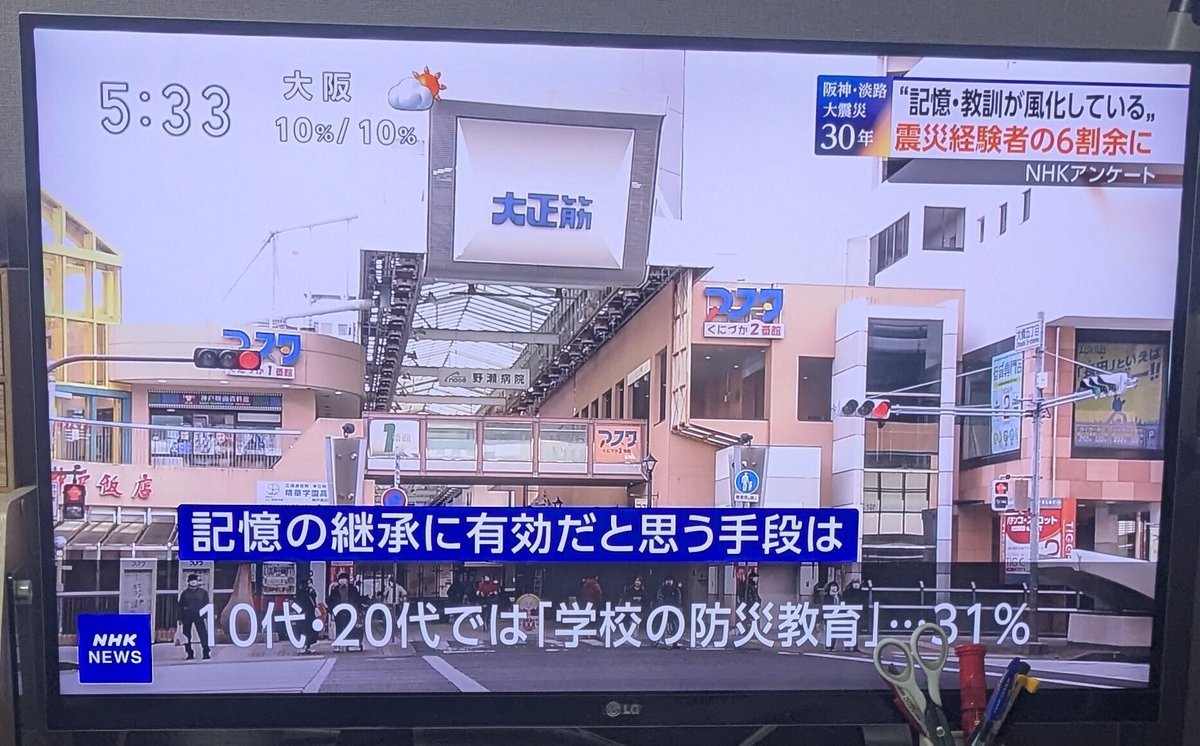

震災から30年が経ちNHKがアンケートを実施した。

家族や親しい人を亡くした震災体験者へのアンケートでは61%の人がそれら犠牲者の方々を思う時間について「変わらない」と答えている。

やはり震災当事者にとって節目はないのだろう。

震災当事者の心境は複雑だ。

50%以上の人々が震災の記憶や教訓を次世代に伝えていきたいと思っている一方で、震災の記憶を思い出すことが辛すぎて記憶に蓋をしてしまっている人も多い。

残念ながら、阪神大震災の記憶、教訓は風化していると感じている人が多い。正直、僕もそう感じている。震災の記憶や教訓を風化させないということ自体が阪神大震災から得た教訓ではないだろうか。

防災教育含め、震災体験者自らの発信、震災を体験していない世代の様々な取り組みなど、後世にどう伝えていくか、30年というタイミングを節目ではなく、継承の1つのきっかけにしていけたらと思う。

いいなと思ったら応援しよう!