美術史第5章『古代ギリシア美術-後編-』

紀元前5世紀中期、ペルシア戦争がギリシアにあった国々が中央アジア・南アジアから東ヨーロッパ・北アフリカまでを支配する超大国アケメネス朝に勝利し終結、ギリシアではアケメネス朝に対するデロス同盟の盟主となっていたアテナイが覇権を握り、ギリシアがアルカイック期から古典期の時代に移行、ポリュグノトスやミコンらによりトロイア陥落やマラトンの戦いなど神話や歴史的な題材の大絵画などが確立され、そこでは少ない色で奥行きを表現しており、紀元前5世紀末にはギリシア彫刻の影響を受け神や装飾品などの部分を緻密に描く傾向が強くなり、彫刻でも直立不動の像から片方の足のみで重さを支え腕や肩が重心からずれた躍動感のあるコントラポストという技法で作られるようになった。

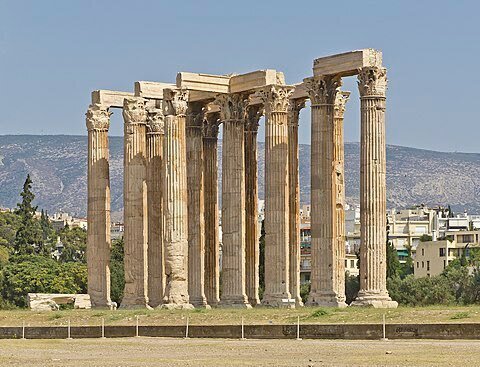

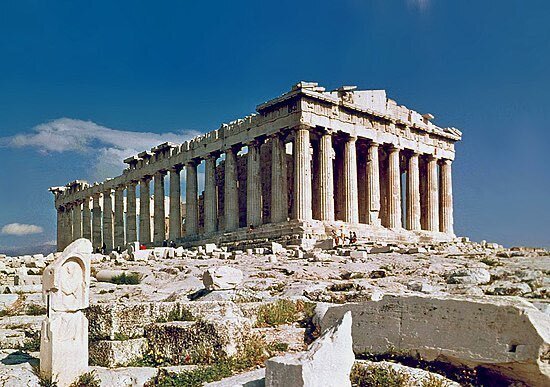

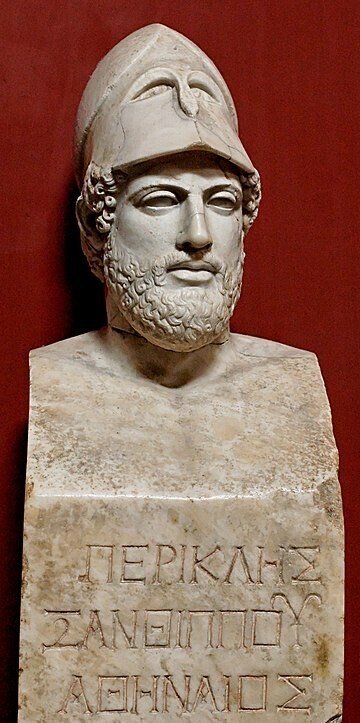

ギリシアの覇権を握り、全盛期を迎えたアテナイでは政治家ペリクレスにより神殿や砦のある城壁で囲まれた区画、いわゆるアクロポリスの整備が促進され、その中で、建設途中で終わっていた「ゼウス神殿」などの建設で培った建設技術にイオニア式建築の要素を入れた「パルテノン神殿」が建立された。

彫刻ではパルテノン神殿の造営を指揮し、「オリンピアのゼウス像」を作った人物でもあるペイディアスや、ミュロン、クレシラス、ポリュクレイトスなどが活躍、ポリュクレイトスは体をS字に湾曲させる技法を生み出しコントラポストの技術を向上させ、絵画では普通の遠近法である幾何学的遠近法と後に行けば色が薄く見えるような空気遠近法を使い優れた空間表現を作り出したアポロドルス、明暗の表現に優れたゼウクシス、性格や寓意などの表現を行なったパラシオスなどが活躍、大きな発展を遂げていた。

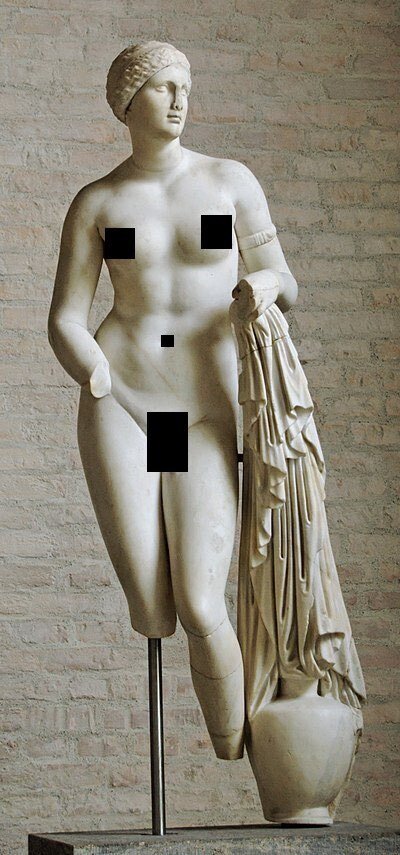

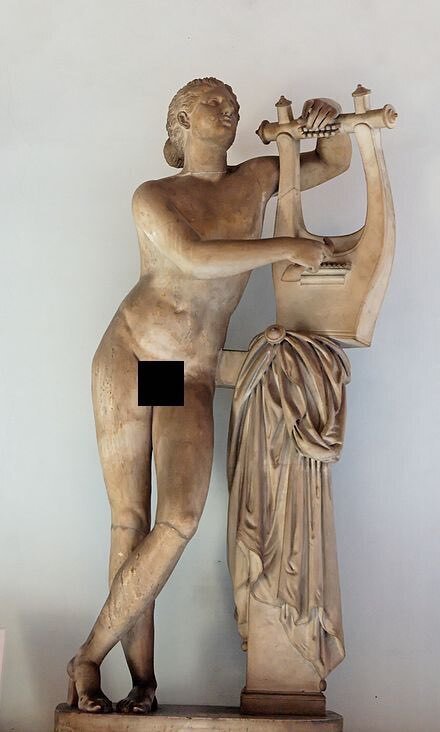

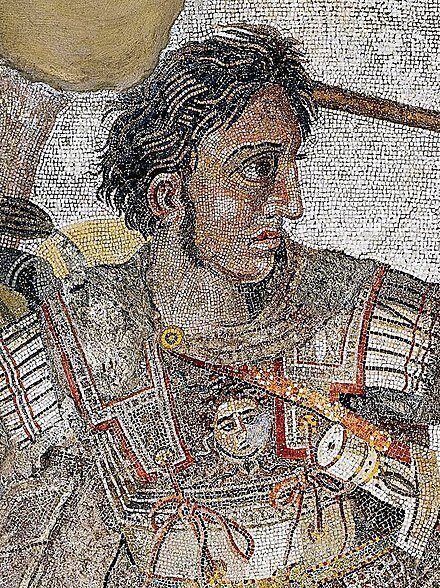

また、古典期後期、紀元前4世紀のギリシアではピリッポス2世がアテナイやテーバイに勝利しギリシアを統一した事によって各ポリスの権力が弱まってポリス(町)を重視する思想ではない個人主義的な考え方が広まり、彫刻では彫刻の中に感情や性格など内面の部分を表現する技法をプラクシテレス、スコパス、リュシッポスらが確立、また、彼らは女性の裸体の彫刻を流行させた人物でもあり、リュシッポスはコリントス同盟を結成して史上初めてギリシアを統一したマケドニアという国の王ピリッポス2世の子であるアレクサンドロス3世の宮廷で活躍し肖像彫刻も残しており、アレクサンドロス3世の宮廷では遠近法、明暗法、ハイライトの技法を駆使した巨大な絵画を描く画家アペレスなども活躍した。

この、アレクサンドロス3世はギリシア諸国を屈服させ今までの都市国家ポリスが多く独立しているという状態から一つの国にまとめ上げ、さらに、ギリシアから東に出発し西アジア、南アジア西部、中央アジア、東ヨーロッパ、北アフリカを支配していた超大国アケメネス朝を滅ぼしその領土を併合、アレクサンドロス3世が32歳で死亡した後は、家臣達がその広大な土地を受け継ぎギリシア人がそれら広大な地域を支配する民族として君臨した。

中東はセレウコス朝シリア、中央アジアはグレコ・バクトリア王国、エジプトはプトレマイオス朝エジプト、ギリシャ周辺はアンティゴノス朝マケドニアやアエトリア同盟、トルコ西部はアッタロス朝ペルガモンというギリシャを王とする国がそれぞれ支配、ギリシャは古典期からヘレニズム期を迎え、ギリシア美術はギリシアの哲学や科学と共に独自の文化を持っていたエジプト、メソポタミア、ペルシア、インドなどに広まった。

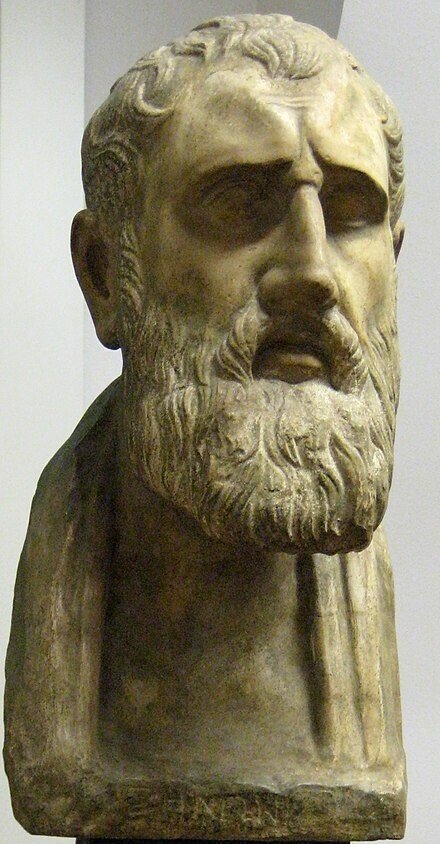

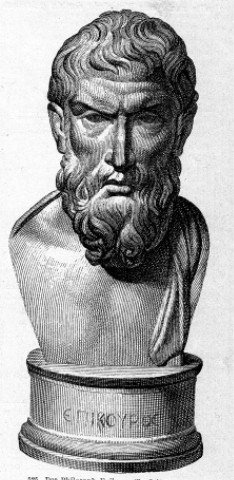

ヘレニズム期の中では「コスモポリタニズム」という人間は平等で同じ世界という一つのものに属すというような考え方が浸透していく中で、ポリス重視思想は消え、個々を尊重する個人主義の世界観がさらに強まり、そのコスモポリタニズムの広まった世界の中でどう考えて生きるのが考えられはじめ、ここで禁欲的なストア派哲学と快楽的なエピクロス派哲学という二つの主な思想が誕生し、科学もプトレマイオス朝エジプトの首都アレクサンドリアのムセイオンを中心に発展した。

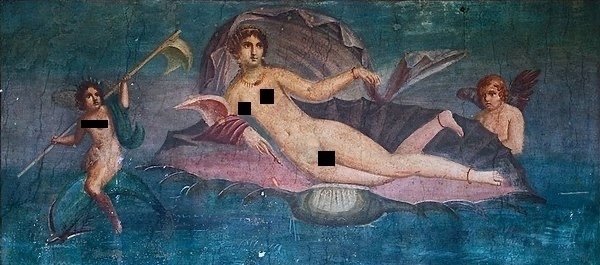

また、世界の広い地域が繋がった事で、富裕層が出現、富裕層や王族が芸術家を支える支援者(パトロン)となり、自宅に絵画や彫刻を作ったため、美術が芸術だけでなく産業的な要素を持ち始め、これにより後世には「ヘレニズムの美術は廃れたものである」との認識が広まっているとか。ちなみに、ヘレニズム期には紀元前12世紀から続くギリシアの最も歴史のある美術であった壺絵は必要がなくなり消えている。

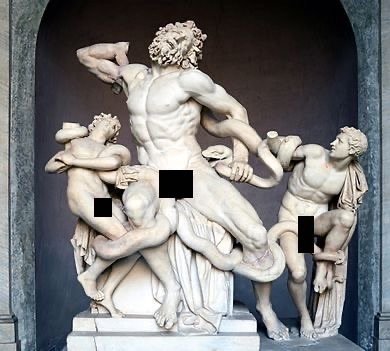

そんな、ヘレニズム期の美術作品としては「ミロのヴィーナス」、「ラオコーン」、「サモトラケのニケ」など写実的で精神性を表現した様な大理石の彫刻が有名で、その他にも絵画や建築、金属などの工芸美術も繁栄、小さい破片を埋め込んで絵を描くモザイクも広い建築物の装飾として誕生しており、後の時代の中東やヨーロッパの美術の基礎を築いたといえる時代と言え、ヘレニズム期の科学や哲学もヨーロッパや中東に受け継がれることとなる。