アイヌの歴史9『蝦夷とは-前編-』

エミシ、エゾ、エビスとは現在では北海道を指す言葉となっているが、本来は古代日本の中枢、つまり近畿地方から見て東の地方、「東国(アヅマノクニ)」の住民を指す言葉で、朝廷に服属した蝦夷達は俘囚(フシュウ)と呼ばれ、俘囚は、他の蝦夷に裏切り者とされ襲撃を受ける可能性がある事から安全確保や、ヤマト朝廷の日本人に同化させる目的、強力な騎馬民族だった蝦夷を利用して軍事力を強化する目的で日本各地に移住させられた。

移住した俘囚は国司、現代でいう知事による保護監督が行われ、仕事が安定するまで食料が配布され朝廷への奉仕、庸調が免除されており、軍事力強化のための目的もあったため、狩猟や武芸の訓練も認められたが、移住した俘囚の反乱が続出した事で、9世紀初期以降は俘囚のコミュニティの中からリーダーを選出して刑罰などを行われる方式が採用され、9世紀中期には国司が指揮を行う警察制度、国衙軍制が敷かれると、国司に保護されていた俘囚達も主要な軍事力となった。

しかしそれでも寛平・延喜東国の乱などの反乱が続出、白村江の戦いで勝利し力を付けた新羅の入寇、つまり襲撃により九州沿岸部で軍事力が必要となっており、そこに配備される軍人、防人(サキモリ)として移住した俘囚や東北に留まっていた俘囚を動員してきたため、長い間、反乱を起こす俘囚自体への対応はできなかったものの、9世紀末期には全ての俘囚が東北に送られたとされる。

俘囚の中にも当然、東北にそのまま居たものも多く、こちらも東北に移り住んできた倭人達とは違い庸調を免除されており、防人に導入されていて、出羽で陸奥の国衙、つまり役所から食料や服を与えられる代わりに服従し、代わりに特産物を貢納するという、ヤマト朝廷勢力に俘囚が服属する構図だったのだが、蝦夷達は税の免除を利用して合法的に脱税し交易を行い、後に東北を支配する一族達が力をつけていく事となる。

また、蝦夷と同時期には九州南部の隼人の住んでいた日向国の一部が戦争処理で唱更国と大隅国に分解、その後に唱更国が改名されて誕生した薩摩国の薩摩は西の端を表す名前で、東の端を意味するという説のあるアヅマという言葉とは対をなす呼び方という話もある。

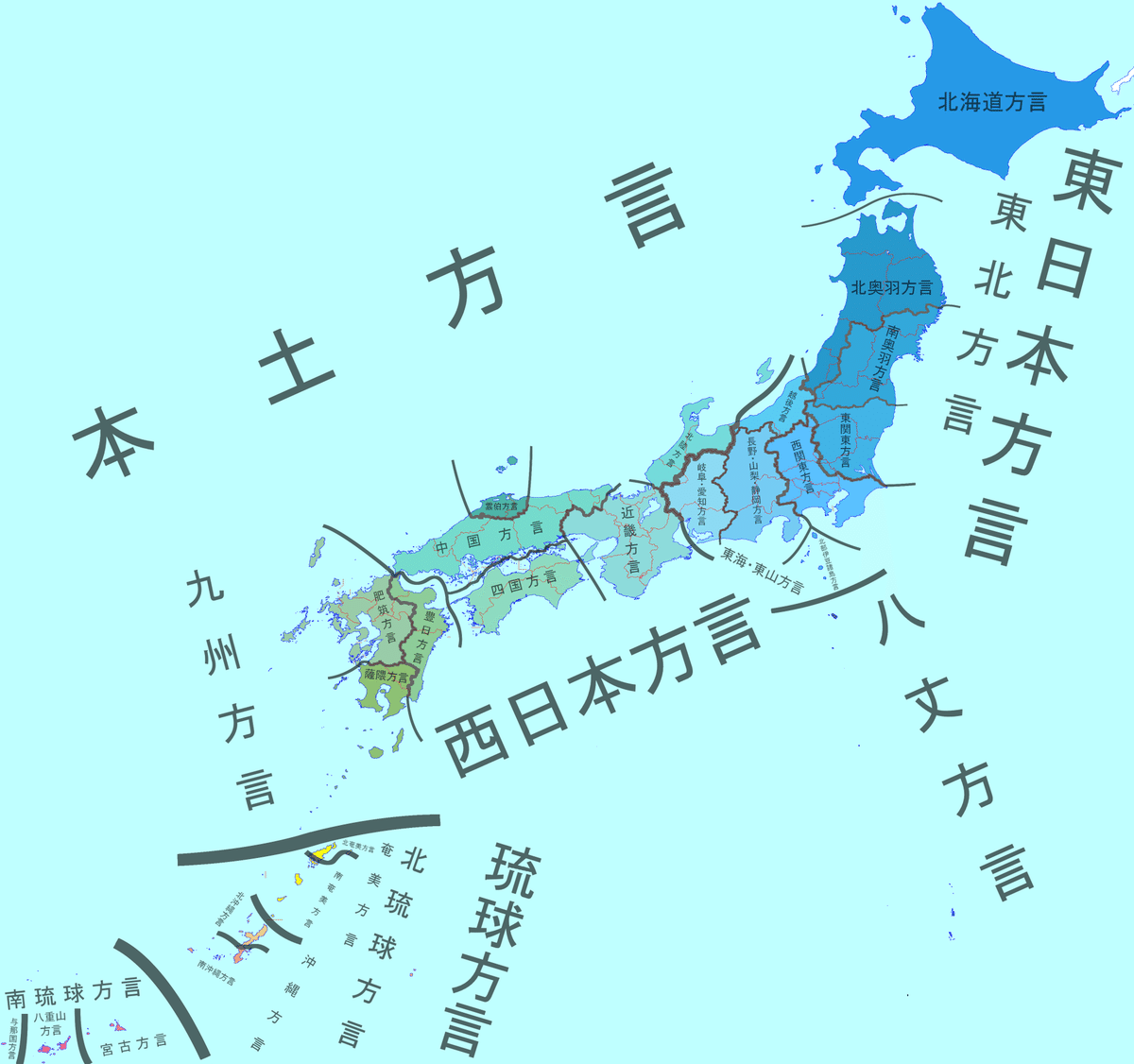

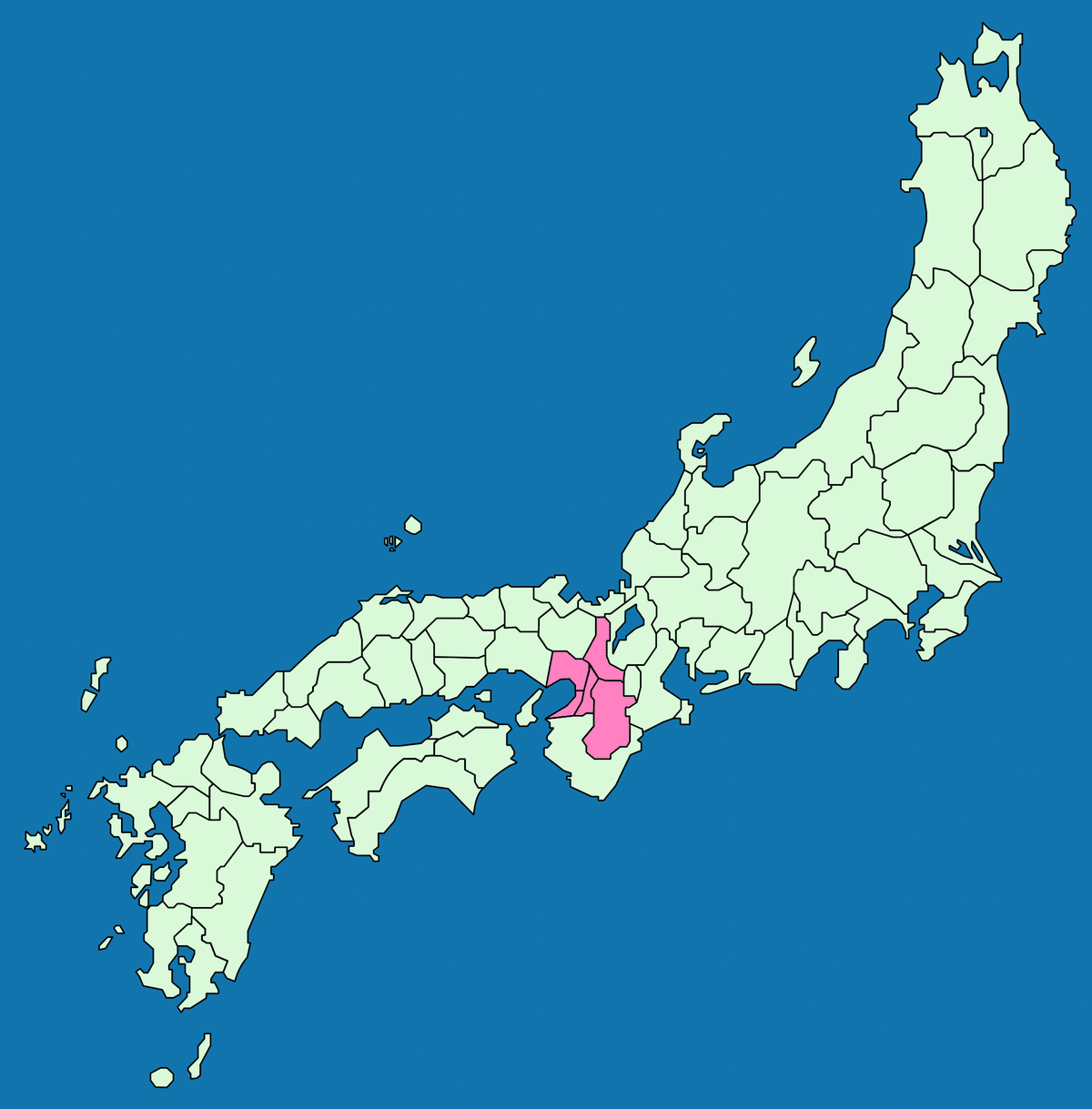

また、蝦夷が住んでいた「東国」という語は飛鳥時代頃には首都の奈良より東の地域を漠然とさしており、関東や中部、北陸、東北に加え三重県なども東国とされ、奈良時代には、三関(サンゲン)つまり岐阜西部、三重東部、福井中部より東を関東や坂東(バントウ)と呼ぶ様になり、これは現在の関東と違って中部地方も含む概念だった。

また、先述の通り奈良時代頃には朝廷に服属した蝦夷である俘囚が九州沿岸などに防人として配備されており、万葉集にはその防人が読んだ防人歌や、東国の方言で書かれた東歌などが収録されている。

その後、蝦夷達が住んでいた東北地方は東海道を表す東国や、東日本全体を表す坂東とは別に陸奥(当時はムツではなくミチノクと読み、まだ出羽国はない)や蝦夷と呼ばれた。

蝦夷の最も古い記録は大化の改新より数十年前に書かれた古事記の神武天皇の東征の物語の節の「愛瀰詩」で、他にも「毛人」とも書かれたが両方ともエミシと読み、後にエミシが訛って「エビス」とも呼ばれるようになったとされ、「エゾ」という呼び方はアイヌ史でいう「擦文時代」後期の11世紀から12世紀頃に呼ばれ始めたとされ、最初の古事記の神武東征の記述の中ではエミシは東日本の住民ではなく、奈良盆地など近畿地方の先住民を表している。

ちなみに、古事記の神武東征の流れは日向(宮崎県)の王子の弟の狭野(サノ)と兄の五瀬(イツセ)が、当時、奈良県の北西部の奈良盆地の地域のみを指す言葉だった大和を目指し、豊国(大分県と福岡県東部)の宇沙(宇佐)、筑紫国(福岡県)の岡田宮、安岐国、現広島県西部の多祁理宮(多家神社)、吉備国(現広島県東部と岡山県)の高島宮(岡山市南区の高島神社)などに数年滞在しながら移動し、浪速渡(大阪)に上陸、白肩之津(東大阪の旧枚岡)停泊中に、侵攻目標である大和の長髄彦と戦闘になり、敗北、逃亡した男之水門(和歌山市小野町)で五瀬が死亡し、狭野は熊野を経て吉野(奈良南部)に到達し、北上して大和の隣国宇陀で豪族を味方にし、忍坂や磯城を制圧、そのまま大和も制圧し、その後に「土蜘蛛」、つまり従わない豪族を服従させてヤマト朝廷を建国したと言った感じで、この「土蜘蛛」と当初のエミシの意味は似たような近隣の敵対国的なニュアンスだったといえ、東北の異民族の意味や貴族の名前に使われる強いものの象徴のようなニュアンスではなかった。