アイヌの歴史18『アイヌ文化時代-後編-』

アイヌ文化の衣服は、基本的に男性は褌の上に上着を羽織るという形で、女性は貞操帯の上にTシャツの様な下着「モゥル」を着てその上に上着を羽織る形で、上着はイラクサの繊維から作られものや、毛皮や魚の皮などで作られるものもあるが、17世紀以降、オヒョウやシナノキなどの樹皮の繊維から作られる「アットゥシ」という丈夫な上着が一般的になった。

また、日本人から伝わった「小袖」や「陣羽織」は儀式の際に着る礼服として定着、また樺太アイヌを通して輸入された中国の絹織物の服、いわゆる「蝦夷錦」も着用されこれらのアイヌの衣服類は日本人にも輸出された。

また、装飾具は主に金属器で「ニンカリ」というイヤリング、「レクトゥンペ」というチョーカー、「タマサイ」というネックレス、「テクンカネ」というブレスレットなどがありこれらは主に女性用であった。

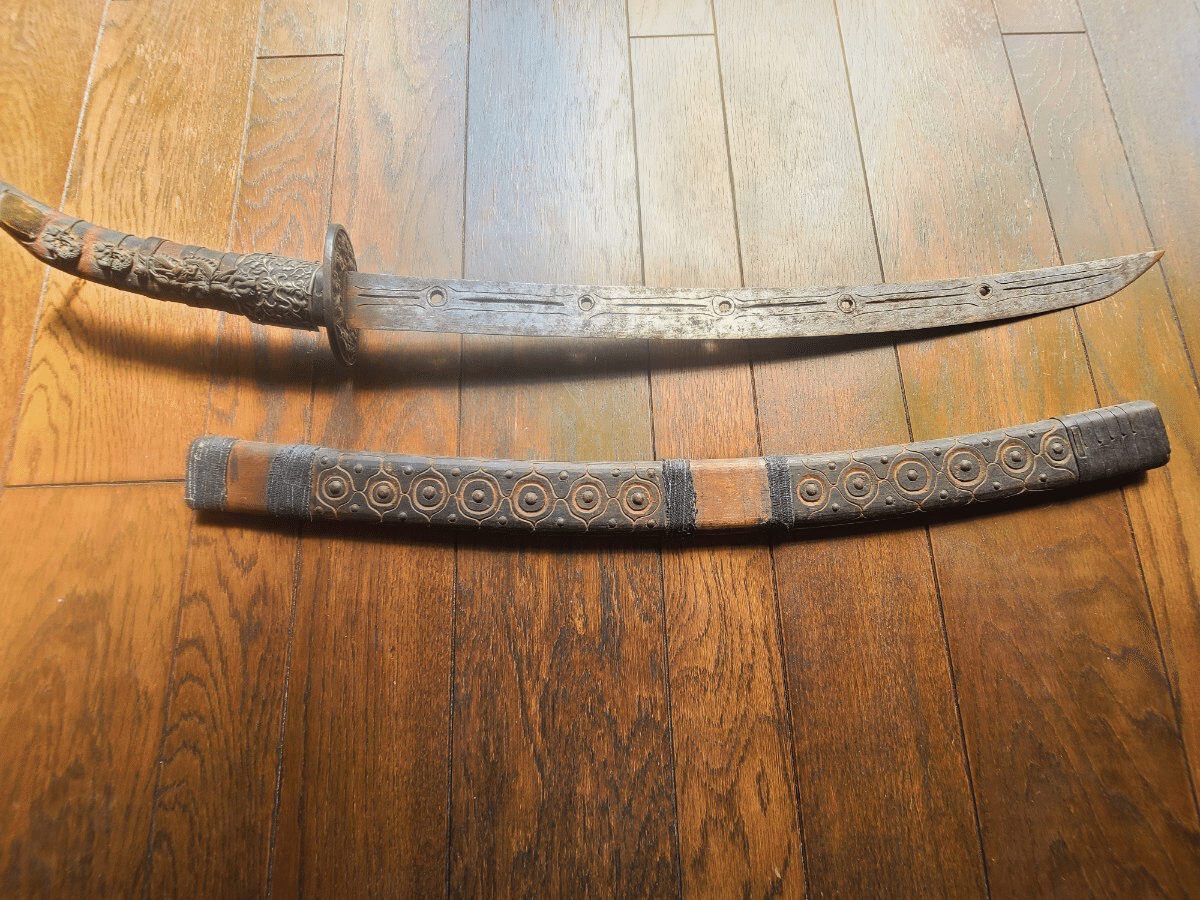

当時のアイヌでは鍛治技術が発展していなかったため、装飾品に使用される金属は全て貴重品であり、これらの装飾具は交易で入ってきた金属器を改造して作成していて、武器の「アイヌ刀」なども刀身、つまり金属の部分は日本刀のものを流用していた。

このようにアイヌは製鉄技術を持っていなかったため、鉄製品をかなり大量に日本から輸入しており、これは北方のニヴフやウィルタなどの民族との交易に盛んに用いられた。

また、製鉄技術がないと言っても古い鉄を溶かして別のものに変える鍛冶屋という職業は存在し、各地を回って鉄製品を売り歩いていた様だが、松前藩が直接アイヌを統治する様になると、鉄製品もそのまま入ってくる様になりわざわざ自分で作り必要がなくなり、鍛冶屋という職業は消えたようである。

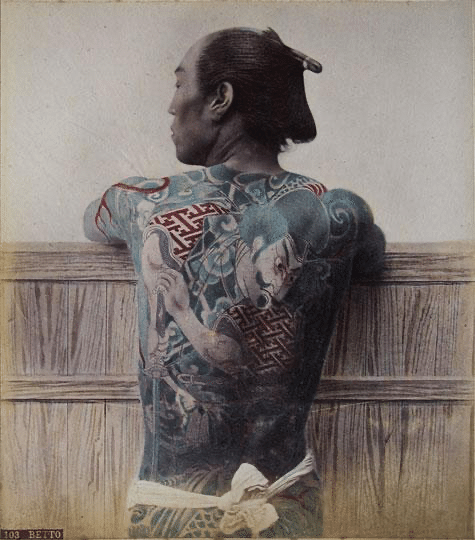

アイヌ文化には刺青の文化が存在し、特に有名な刺青には女性が口の周りに髭の様な形で入れるもので、このような女性への刺青は結婚まで行われ続け、男では地域ごとに肩や手の甲など様々な場所に入れていた。

これは当時の琉球王国や奄美諸島では普通に行われていたが、日本では古墳時代以降、ほぼ廃れてしまっており江戸幕府では刑罰の「入墨」と芸術的な「彫り物」の二種類が存在しており、入れている人は博徒・火消し・鳶・飛脚など肌を露出する職業を中心にかなりの割合に登ったものの、アイヌや琉球のように儀式や風習として行われることはなかった。

明治時代に刑罰としての入墨が禁止されるとアイヌの刺青も禁止されたが、宗教的なものなのであるためアイヌは止めることはできず、最終的には行なった場合に懲罰を課すという強引な方法で消滅させることとなった。

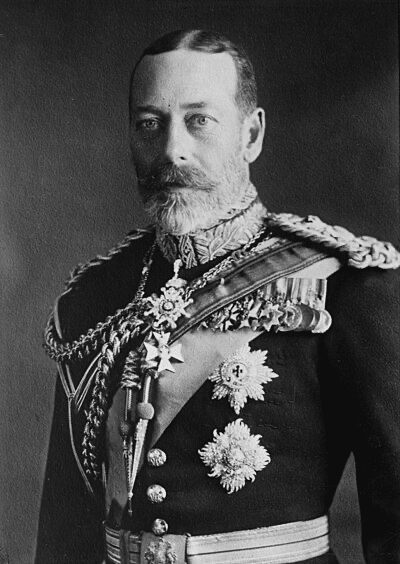

ちなみに、日本では芸術的な「彫り物」の方は普通に残っており、ウィンザー朝イギリス初代王ジョージ5世、ロマノフ朝ロシア最後の皇帝ニコライ2世、ギリシアのゲオルギオス王子、イギリスのアルバート王子などは日本で刺青を入れたり、小泉純一郎の父親又次郎氏は全身に刺青が入っていたりなど、禁止されながらも弾圧はそこまでなかった。

現在、アイヌの刺青は儀式の際に口の周りに何か黒いものを塗ったりして代用されており、顔に入れるのは現代社会で生活する上で大きな障害になるのは目に見えているため復活は不可能であろう。

アイヌの衣服や道具にはアイヌ文様という独自の模様がよく描かれており、これは擦文時代から存在したのか、オホーツク文化の影響でアイヌ文化時代に始まったのかは定かではないものの、ニヴフやウィルタなどにもこのような模様が見られるため、恐らく北方のオホーツク文化などからのものであろう。

また、アイヌの文化の工芸品として有名な「熊の木彫り」は八雲町の日本系農民やアイヌが尾張藩からやってきた武士達に農業ができない冬の間の収入源として提案させたもので、アイヌの伝統ではないようである。

「ニポポ」という巨大な人型トーテムポールみたいなものは、アイヌのお守りの木彫りの人形「ニー・ポポ」をモデルにしているものの、いわゆるニポポ自体は網走刑務所の警務作業の中で作られたものであり、やはりこちらもアイヌの伝統工芸というわけではない。