美術史第99章『寛永文化の美術-日本美術13-』

秀吉の死の直前、豊臣政権では浅野長政、前田玄以、石田三成、増田長盛、長束正家による政府運営、五奉行制度が創設され、秀吉の死後には豊臣政権は石田三成などの文治派と加藤清正や福島正則などの武断派に分裂、五奉行と同じく政務を担った五大老の一人である徳川家康が朝鮮出兵の和平を主導するなど政府の実権を握った。

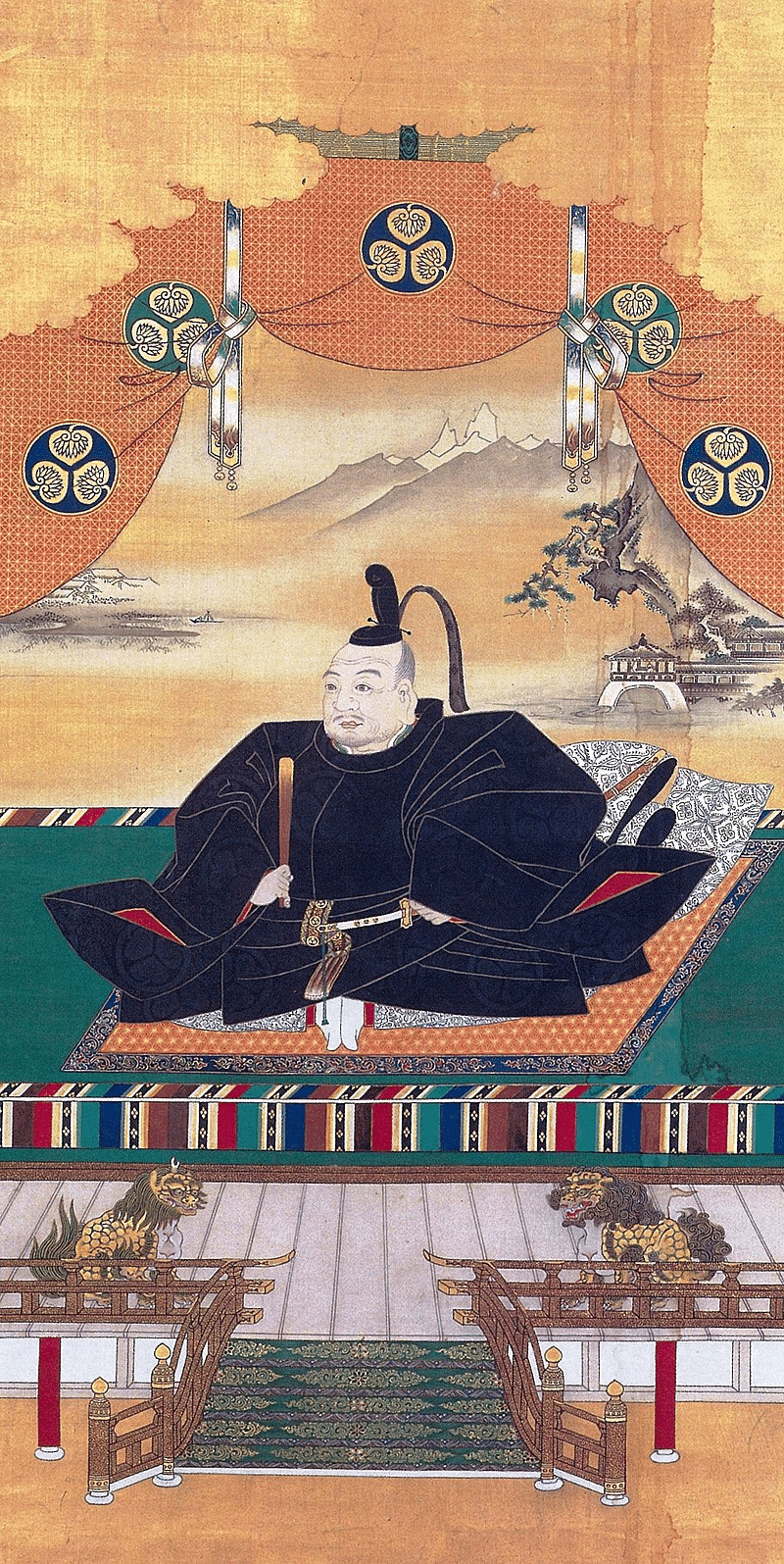

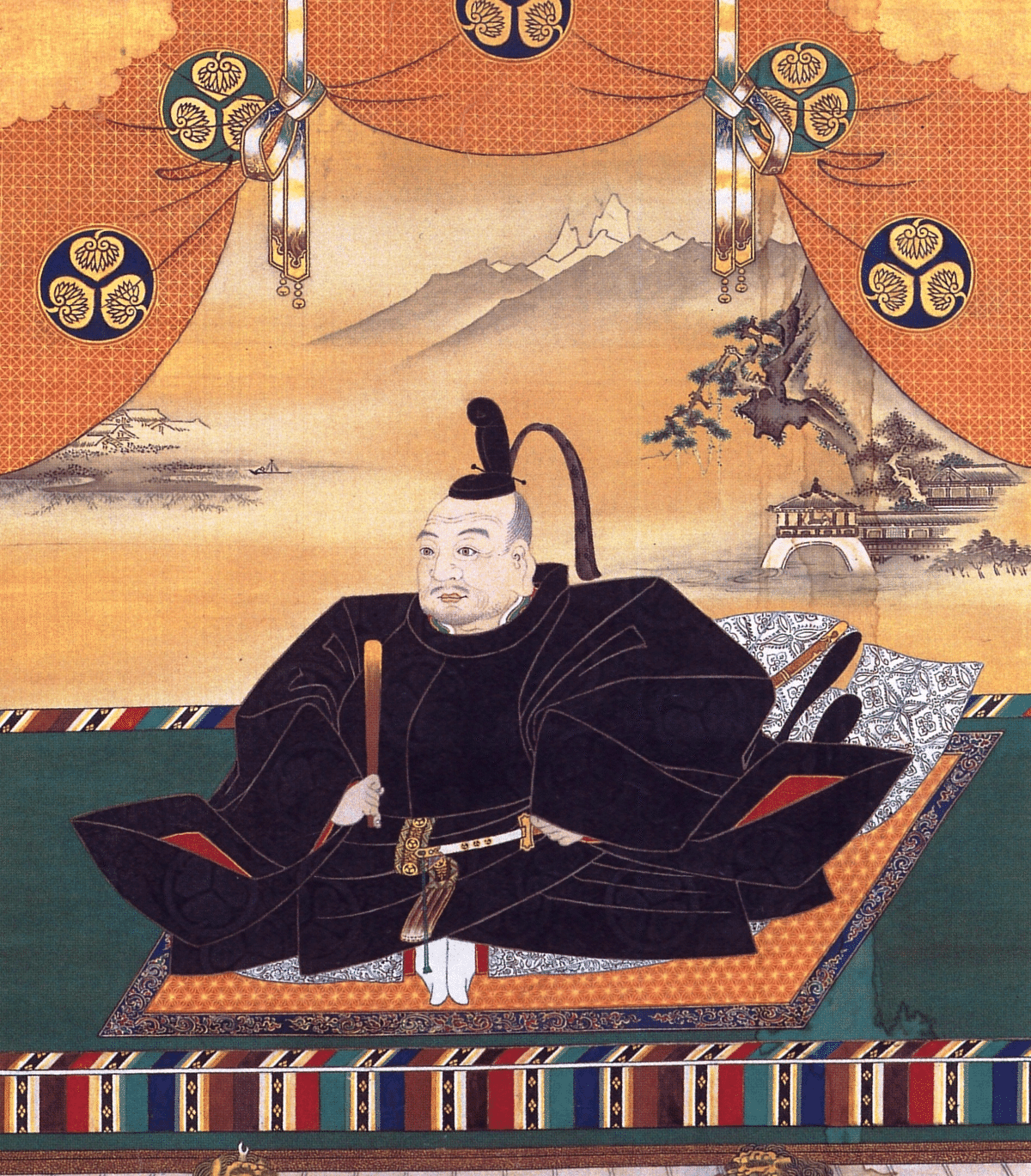

そして家康に反発した石田三成、毛利輝元、宇喜多秀家、大谷吉継、島津義弘、小西行長、小早川秀秋、脇坂康治、上杉景勝、直江兼続、真田昌幸、真田信繁、織田秀信などの武将の連合と、家康やそれに従う細川忠興、福島正則、本田忠勝、井伊直政、藤堂高虎、黒田長政、徳川秀忠、伊達政宗、細川藤孝などの武将が美濃で「関ヶ原の戦い」を行って衝突し、結果、小早川秀秋らが家康に寝返ったことで家康が勝利、豊臣は瓦解し家康が領地の江戸の江戸城を改築して首都とし「江戸幕府」が成立し、その後の「大阪の陣」で豊臣家を滅ぼし、その後、200年続く戦争のない時代「江戸時代」が開始した。

この時代、大名や朝廷は厳しく統制され、さらに平和になったことで大量にいた軍人が仕事を始め爆発的な経済成長を達成、中国、朝鮮、オランダ、アイヌ、琉球など一部の外国以外との取引を禁止する「鎖国」を行って内政を重視し大阪・京都・江戸の三都を中心とする全国経済と各地の城下町を中心とした藩経済の二重経済システムを構築した。

17世紀前半、このような江戸幕府による支配が確立されていった江戸時代初期は文化的には、今まで中心地であり続けていた京都の町衆や朝廷が、江戸幕府の支配に対抗する形で、中世以来の古典文化の復興を行って始まった「寛永文化」の時代とされる。

寛永文化では京都だけでなく幕府が新たに置かれた江戸においても儒学や武家を中心とした文化が形成され始めるとその二つが混ざって金沢など全国に伝播していき、また、この時期には異風を好み、派手な身なりをして、常識を逸脱した行動に走るといった感じの「かぶき者」の運動が京都や江戸などの都市部で流行り、社会の安定で階層ごとのサロンの形成なども起こった。

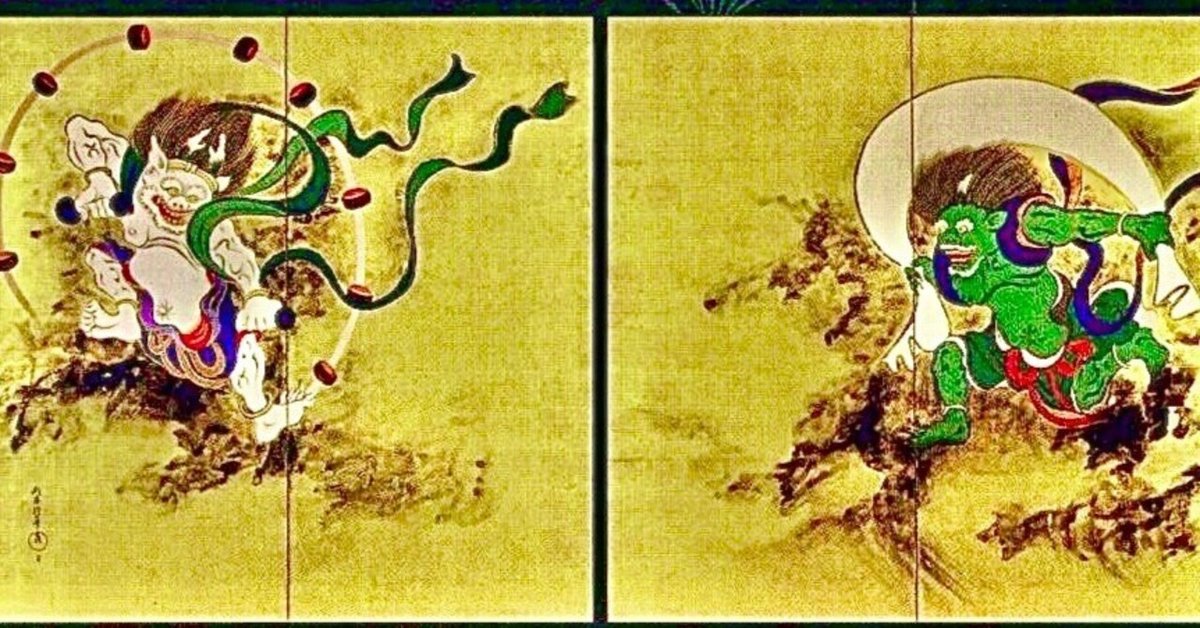

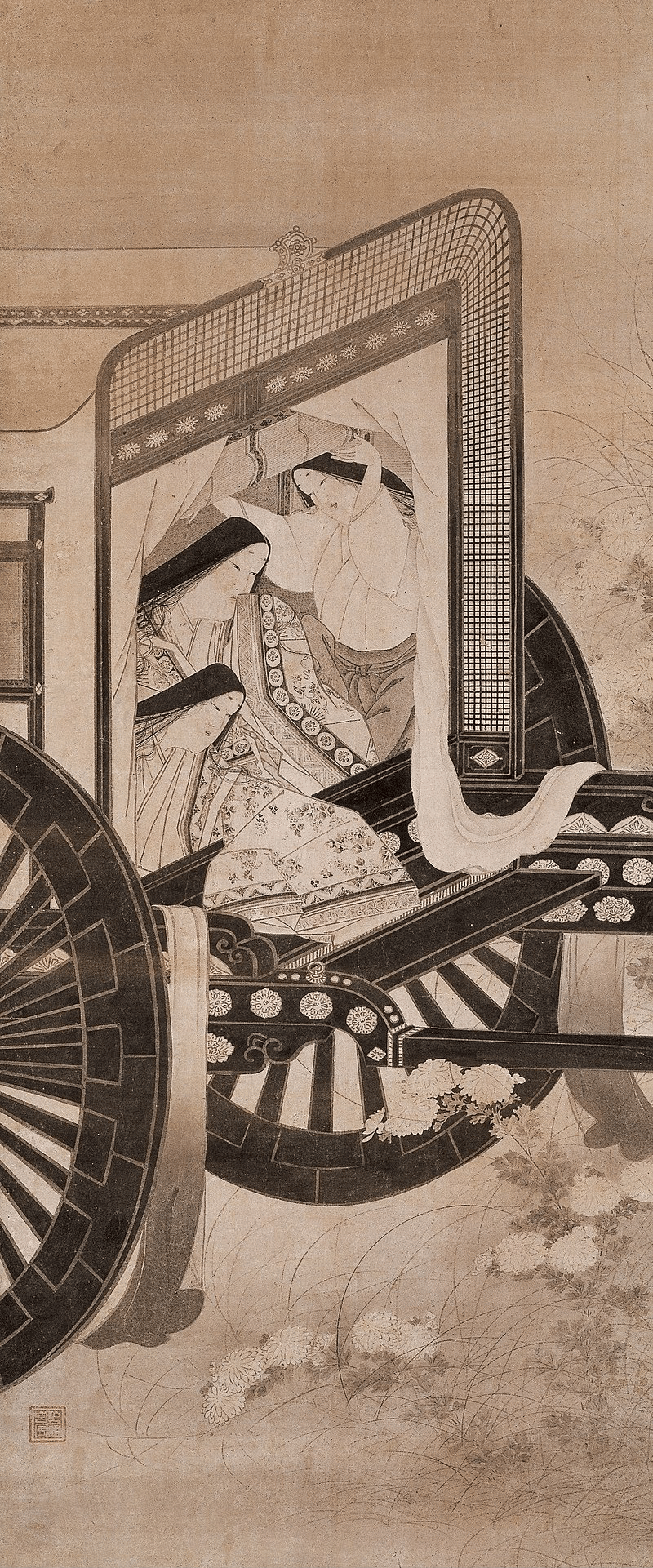

書道の分野では近衛信尹、松花堂昭乗、本阿弥光悦の三人が「三筆」とされ、他にも信尹の養子の近衛信尋などが活躍、絵画の分野では「風神雷神図」などの作者で琳派の始祖となった大画家 俵屋宗達、雪舟の影響を受け線の太さや墨の濃淡を使いこなし江戸時代の絵画の基礎を作ったとされる巨匠 狩野探幽、狩野山楽の後継者としてその技法を受け継ぎ、幾何学的な構図で多くの作品を描いた狩野山雪などが活躍した。

また、全く画家の家系などに関わっていない、武家出身で各地を巡り作品を作った岩佐又兵衛などの画家も活躍し、彼らによって祭りや享楽的都市生活など教養的なものではなく日常的なテーマが描かれるようになっており、この日常性の重視などは異国から長崎にもたらされた品が各地にひろがり、その影響から様々な要素が取り入れられたものと言う指摘もある。

寛永文化の著名な建築物としては京都の八条の皇子の別邸「桂離宮」や同じく京都の後水尾天皇の別邸「修学院離宮」、三代目将軍の家光が家康を神格化して関東に建てた「日光東照宮」などがある。

これらからも、京都がこの時代の文化の中心だったことがわかるが、内陸都市である京都は江戸幕府の水運ネットワークに乗れずに経済の停滞を開始、代わりに大阪城が置かれた都会で港もある大阪が17世紀末期から18世紀前期の元禄の時代に「天下の台所」と呼ばれる日本の物流の中心に成長した。