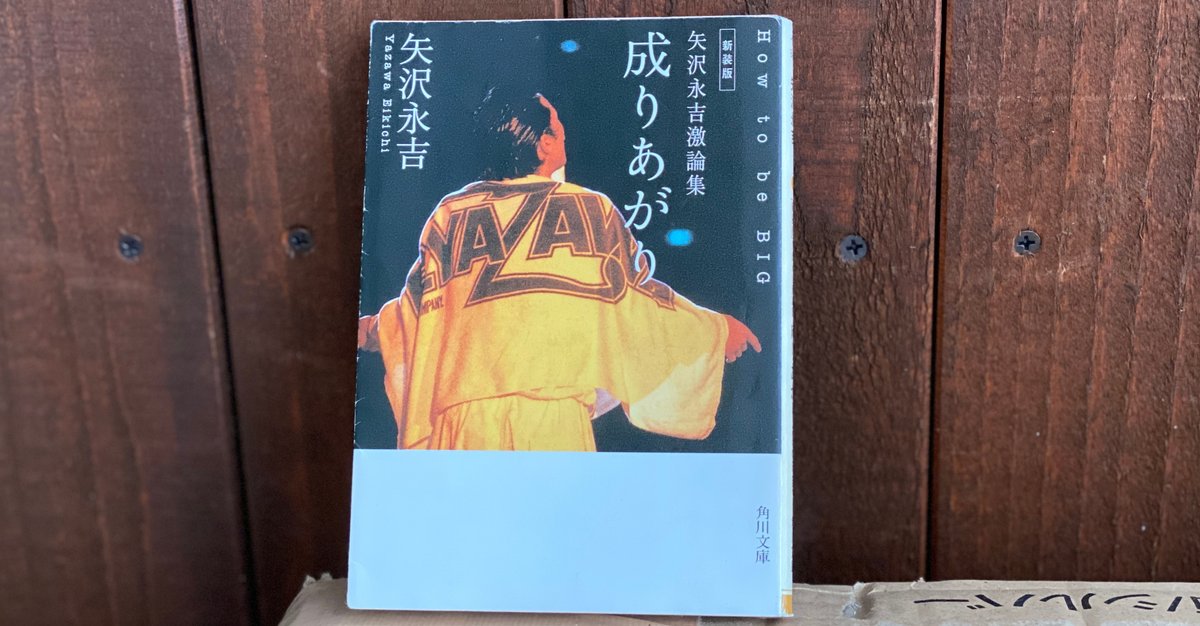

【広告本読書録:068】矢沢永吉激論集~成りあがり~How to be BIG

矢沢永吉 角川文庫(新装版)

インタビューの凄み、というものがある。取材を続けているうちに、ヒアリングを重ねていくうちに、時間と場所を共にしているうちに、いつの間にかインタビュアーとインタビュイーが一体化することだ。

ある人はそれを「恐山のイタコのような」と表現する。ある人はまた「インナーに入っていく」と語る。ある人は「ゾーン」と規定する。しかしどのような言われ方をしようが関係なく、いいインタビューというのは取材対象者の息づかい、声色、感情の温度が伝わってくるのだ。

なーんて、ガラにもなく「だ、である」調でハードに迫ってみましたが、息がつまりそうなのでいつもの調子にもどしますね。今回取り上げる広告本も前回同様広告のど真ん中ではありません。しかし、広告の手法が複雑化・多様化する中で「インタビュー」という表現手法は無視できない存在です。

そういう意味で、インタビュー本の最高峰とぼくが位置づける、ヤザワの永ちゃん激論集『成り上がり』を紹介させてもらうぜ!ヨ・ロ・シ・ク!

この『成りあがり』は、表向きは矢沢永吉激論集、とされていて、特に編者などについて触れられていません。しかし、あまりにも有名な話ですが、インタビューおよびライティングは、かの糸井重里さんです。

初版は小学館で、1978年。つまり、永ちゃんはすでにキャロルを解散し、ソロでもブレイクしていたころですが、糸井さんはブレイク寸前の時期。広告以外のステージでその存在感を大きくアピールしたのは1979年の『TOKIO』ですから、本当に、ブレイクの夜明け前。もしかしたら糸井さんがいちばん書き仕事を“面白がっていた”時期かもしれません。

どこかで読んだことがあるのですが、当時あちこちの雑誌に寄稿していた糸井さん。キャロルだか、RCだかのコンサート記事が掲載された雑誌が小学館の編集の眼に止まり、この仕事が舞い込んできたそうです。

そんなビッグチャンスを、糸井さんはある意味、糸井さんらしいやり方でホームランにして打ち返します。それが冒頭でも書いた“イタコ”であり、インタビュイーへの憑依。永ちゃんとの一体化でした。

永ちゃんになりきった糸井重里

このインタビューのすごいところは、書き手の口調が、手癖が、もとより考え方が完全に語り手と一致しているところにあります。もちろん、一問一答スタイルじゃないことや、そもそもがインタビューの体裁をとっていないことが大きく影響しています。

しかし、そういった手法や形式の枠を超えたところで、聞き手であり書き手である糸井重里さんは、身も心も矢沢永吉になりきっている。

これ、経験ある人ならわかるとおもうけど、そしてぼくも過去2回ほど、会社経営者の方の口述自伝を手掛けたことがあるのでわかるのですが、ものすごく大変なことです。1000字、2000字ぐらいなら、まだなんとかなる。でもあなた、『成りあがり』は文庫本にして300ページ弱の長編です。

そこまでのロング&ワインディング・ロードを、赤の他人になりきって時に熱く、時に怒り、時に涙して語りきる(語りきる、って表現がぴったりだ)ことは至難の業としかいいようがありません。

それにはやはり、考え方からシンクロさせる必要がありそうです。幸いなことに、そもそもの企画者が慧眼の持ち主なのか、はたまた凄腕編集者なのかわかりませんが、糸井さんを含むスタッフの思考、志向性は見事なまでに永ちゃんとシンクロしています。自然にこんなことにはならないはずなので、きっとフィクサーが何か、マジックをかけたんでしょう。

教科書を見ただけでアクビがでる、本なんか何年も読んだことがない、そんなやつに読んでもらえたら……この本にかかわったスタッフは、みんな、そう思った。

グレてるやつ。

矢沢風に言うと「はぐれてるやつ」に読んでもらいたい。

(中略)

幸運にも、両親が健在で、経済的にも豊かで、学校に通っているあなただって、やっぱり選ぶなら「成りあがり」にしてほしい。もうひとつは「ぶらさがり」しかないと思うからだ。

数多くの読者をつくること以上に、矢沢永吉や、ぼくらが期待しているのは、そのことなのである。お金がなかったら、まわし読みしなよ。いいと思ったら、あらためて買えばいい。

(あとがき『「長い旅」を聴きながら』より)

糸井さんの手によるあとがきですら、このトーンです。もういいんですよ、糸井さん。最後はあなたの言葉で語ってもいいんですよ。といいたい。でも糸井さんは、スタッフの総意という立場で『半分、永ちゃん』のまま最後まで走りきったのです。すごいことだよ、これは。

インタビューは「ライブ」だ

これはぼくの持論なんですが、インタビュー記事って「ライブ」だとおもっています。一方でコンセプトを練ってキャッチフレーズ、ボディコピーをじっくり作り上げていく作業は「レコーディング」です。

この違い、レコード(古い…)とライブの違い、なんとなくわかりますかね。レコーディングではしっかりと設計を施して、細部まできっちりと作り込む。反面、ライブは本番一発の勢い。その場の空気感や息づかいを完全にパッケージする。多少雑なところがあったとしても、ミスがあっても、それはグルーヴという解釈ができます。

それでいくとこの『成りあがり』は強烈なライブ・アルバムです。前述しましたが糸井さんのなりきりぶりは半端じゃない。まずふだんつかいの言葉からして、矢沢調です。矢沢調、っていうか、要はギョーカイ用語なんですけどね。

でもそれが、えもいわれぬグルーヴになっている。ほんとうに永ちゃんが目の前で語っているみたい。ちょっといくつか、引用します。

怒れる永ちゃん

広島時代の永ちゃんはおばあちゃんと二人暮らし。極貧とも言える生活を強いられてきました。高校時代、おばあちゃんは音楽に夢中な永ちゃんのために、貧乏ながら5万円ぐらいのドラムセットを買ってくれます。

永ちゃんは東京に出る際、ドラムセットをおばあちゃんに一旦預けます。向こうで落ち着いたら取りにくるから、と。

タコ部屋からスタートした横浜でアパートを借りられるようになった頃、永ちゃんは一度、広島に帰ります。もちろんドラムセットを取りに。

でもおばあちゃんの家にドラムセットはありません。問い詰めても困った顔をするばかりのおばあちゃん。つきとめていくと、ドラムセットは親戚のおじさんのところに。誰が叩くわけでもなく、おじさんの意地悪でした。

当然、永ちゃんはおじさんの家へ。

「これは、おばあちゃんがオレに買ってくれたものだから返してくれ」いろいろ言った。いろいろ言ったけど、おじさんが、ただひと言。「おまえなんか、歌の世界かなんか知らんけど、そういうとこへ行って、何すンの?」そこまではいい。

で「そうか、どうしてもドラム欲しいか」

オレのドラムセットだよ。

「売ってやる」と言った。

親戚よ、オレの。「売ってやる」と言った。

オレ、精いっぱいの声を、そこの玄関で張りあげた。

「おまえら、全員見とけー!」おまえという言葉を使った。

「あと5年かかるか、10年かかるかわかんねえけど、おまえら全員、土下座させてやる!」

全員見返してやる、と言ったんだ。明るかった。よく晴れた昼間だった。涙がウワーッと流れた。そのままバスに飛び乗って、広島駅まで行ったよ。

たぶん、この章を書いているときの糸井さんは、怒りに満ちていたことでしょう。そうじゃなければ、こんな臨場感は出せません。特に「親戚よ、オレの」「お前という言葉を使った」このあたりの言い回しは、モロ矢沢の肉声って感じがします。

悔しがる永ちゃん

永ちゃんの最初のバンド、ヤマトが解散したあと、永ちゃんは無収入になります。すでに奥さんもいて、奥さんは実家から勘当同然。家には一銭もないわけです。

そこで永ちゃんはアイスクリーム屋で日給2000円のアルバイトをはじめます。しかし勤め先まではバスです。往復60円必要でした。家中かき集めてなんとかバス賃をつくりました。

5日働いて、1万円。家はパンク寸前。350円ぐらいしかない状態。永ちゃんは奥さんには「社食があるから」といい、同僚には「外食なんで」とウソをついて昼飯を抜いてがんばります。

5日目に社長に言って1万円を前借りした永ちゃん。1万円を握ったとき、うれしかった。でも、悔しいことがひとつありました。

オレね、この1万円札を、札のまま女房に渡したかった。米買え、5キロでも買えるだろ2000円ぐらいで。あと、オカズ代とか……。

それが、実際には9970円持って帰った。そうだよ、バス賃使って。女房に「すみ子、ほんとは1万円札もらったんだけど。おまえに札渡したかったけど、バスで……」と言ったら、女房ワンワン泣き出した。

それで、永ちゃんはまた、オレは絶対ビッグになってやるって思ったんだそうです。糸井さんの筆も泣いています。誓っています。どんな顔して書いたんでしょう、ここのあたり。

学ぶ永ちゃん

結局、永ちゃんは『キャロル』でメジャー・デビュー。ミッキー・カーチスのプロデュースでフォノグラムと契約を交わします。それまでのフォークソング、ニューミュージックとは全く異なる文脈で表に出てきたキャロルは、日本中の“大卒インテリゲンチャ以外”という圧倒的多数のマーケットから熱烈な支持をうけます。

キャロル、カッコいいんですよ、いま見ても。

ちなみにこの演奏は3人ですが、サイドギターのジョニーがリスクでとんじゃってスタジオ収録に間に合わなかったんだそうです。それでもこの音圧と迫力。すごいですよね。

でも、ミッキーやフォノグラムとの契約はバンドにとって著しく不利なものでした。永ちゃんはこの経験から学びを得ます。それは「アーティストはバカであってはならない」ということ。そうじゃないと、ハゲタカみたいな連中に印税のこと、法律のこと、契約のこと、いろんなことで騙される。

ところが、どっこい矢沢はそうはいかなかった。だから、あっちこっちのセコい連中に計算ちがいが起きてきたんだ。矢沢のオトーサンは、ちゃんと目を光らせてますよ。自分の歌、身体、バンド……大事だもの。冗談やらせといて黙っちゃいないですよ。でもメンバー、それ理解してなかったみたいね。オレたちが自然と有名になれたと思ってたみたい。悲しいかもしれないけど、ほんとのことだ。

オレの考え方も、はっきりしてます。マネージャーが作り得るものじゃないと思う、本物は。作れるのは、ブームに乗った何かだな。ブームに乗りやすいもの。人形的なもの、歌謡界のものは作りやすい。たぶん、オレは、ナベプロの上層部なんか、とっくに承知してると思う。バカじゃないから。

永ちゃんの口調がバカ丁寧になるとき。それは話の対象を見下しているときです。偶然ですが、ぼくが以前お世話になった会社の会長さんも、ふだんは関西弁なのに、ときどきバカ丁寧な標準語を使うことがありました。

そのときっていうのは、そう、相手を見下したとき。そして怒りが含まれていたものです。

この本からヤングクリエイターが得るもの

ぼくはこの『成りあがり』からひとつ、実務に役立つことを学びました。それは、インタビュー記事を描く(あえて書くではなく)ときは、対象者をとことん観察すること。インタビュイーの言葉づかいや息づかいまで再現してみせるぜ、という気概で、眼と耳を鋭く研ぎ澄ませて“しゃべる色味”まで収集することです。

これはインタビュー記事に限った話ではないかもしれませんが、観察眼、あるは観察力というのは広告クリエイターにとって不可欠なスキルなのかもしれません。

そして、ぼくよりうんと若いクリエイターの方は、もうひとつ大きな学びがあるとおもっています。

広告の仕事に就いた、あるいは就きたいヤングだったら、メジャーになりたい、スターになりたい、大きな仕事を手掛けたいという功名心を持っているのではないでしょうか。

え?ない?マジで…?

功名心は多少なりとも持っておいたほうがいいとおもいます。じゃないと、年取ってから話すことが薄っぺらになる。どうせかなわない夢だから、とか、そこまで熱いのって理解できない、とか。そうやって斜に構えていれば大きく傷つくことはないでしょう。

もちろん、メジャーになりたい、ビッグになりたい、TCC最高新人賞を取って華々しくブレーンや宣伝会議に載りたい……なんていう夢を持っていたってそうカンタンにはかなわないでしょう。能力もいります、運もいります。

しかし、だからといって自分のまなざしの向ける先を低くすることはない。

まなざしだけは、ものすごく高いところに向けておく。そこを目指して、とりあえず奮闘する。やれることは全部やる。それでダメでも、きっと違うカタチでそれなりの星になれる。誰もがBIGになれる道を持っている。

最初から小さくまとまらず、デカく勝負張っていこうじゃん。そういうことを『成りあがり』を通じて永ちゃんは、糸井さんは、そしてスタッフは伝えたかったんだとおもいます。

そしてそれは広告クリエイティブというステージで勝負するヤングにとてもよくフィットするんじゃないかな、とぼくはおもうのです。

人間の一生は、トーナメント戦じゃない。勝ったり負けたりをくりかえすリーグ戦だ。敗れっぱなしなんてない。親父も負けた。おまえも序盤戦で負けた。いいよ、中盤から盛り返せよ。

逆転しろよ!