東京からも土偶がザックザク!……江戸博『東京に生きた縄文人』……1年前の記録(後半・土偶編)

ようやくキンモクセイが本気を出して、花を咲かせて香りを解き放ってしますが……キンモクセイが咲く時季って、こんなに寒かったでしたっけ? わたしは、8年前の9月下旬に、キンモクセイが満開だった記憶が鮮明に残っています。その時に、めったにない体験をしたこともあって、どうしても、キンモクセイは9月下旬に一斉に咲く! と思ってしまっているんですよね。

それにしても今年は、咲くのが遅すぎるような気がしますが……いかがでしょうか。

○▲□●△■

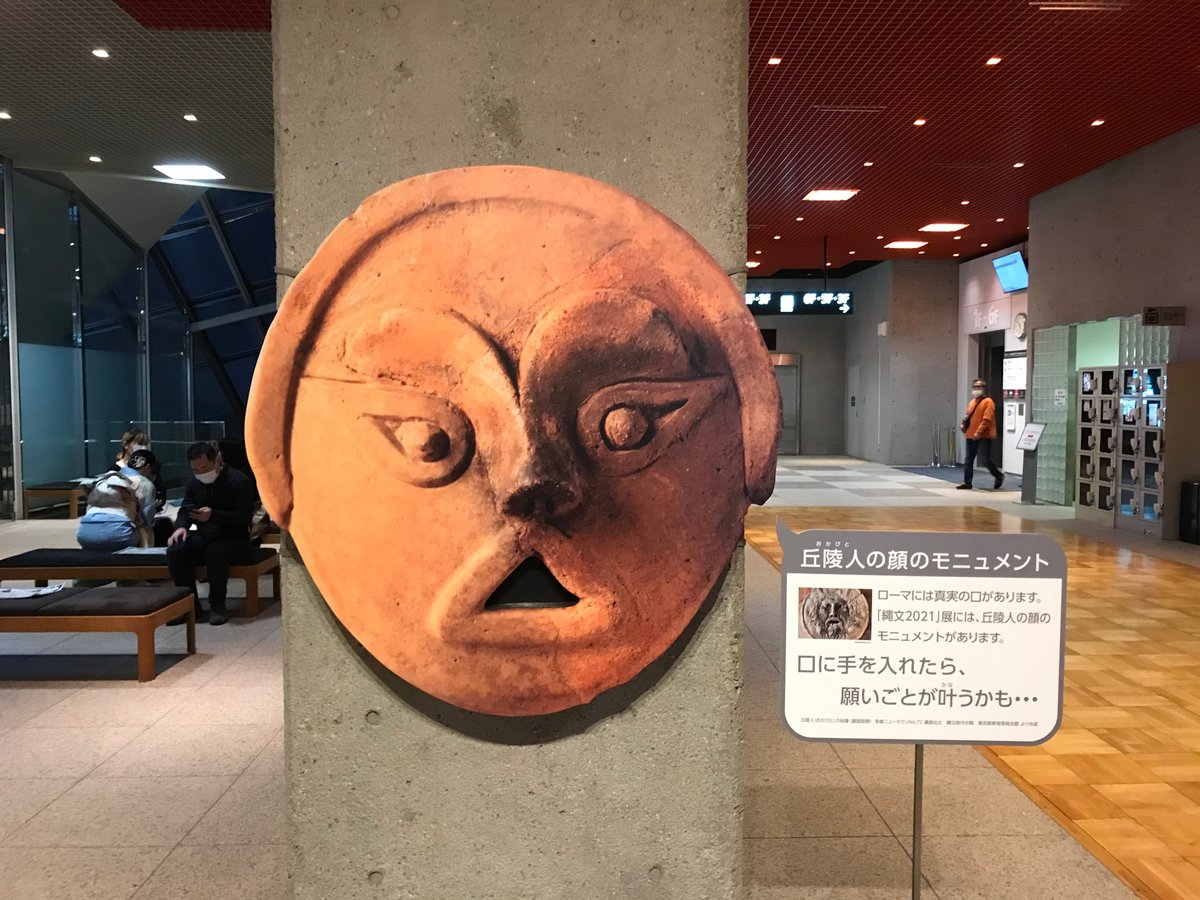

さて今回は、昨年末に行った江戸東京博物館の特別展『縄文2021 東京に生きた縄文人』の後半をレポートしていきます。

前半の土器についても、駄文を駄羅駄羅と書き綴ってしまいましたが、もうね、そんな文章は放っておいて、ページをザザザァ〜っとスクロールして、土器の写真だけでも見てほしいんですよね。

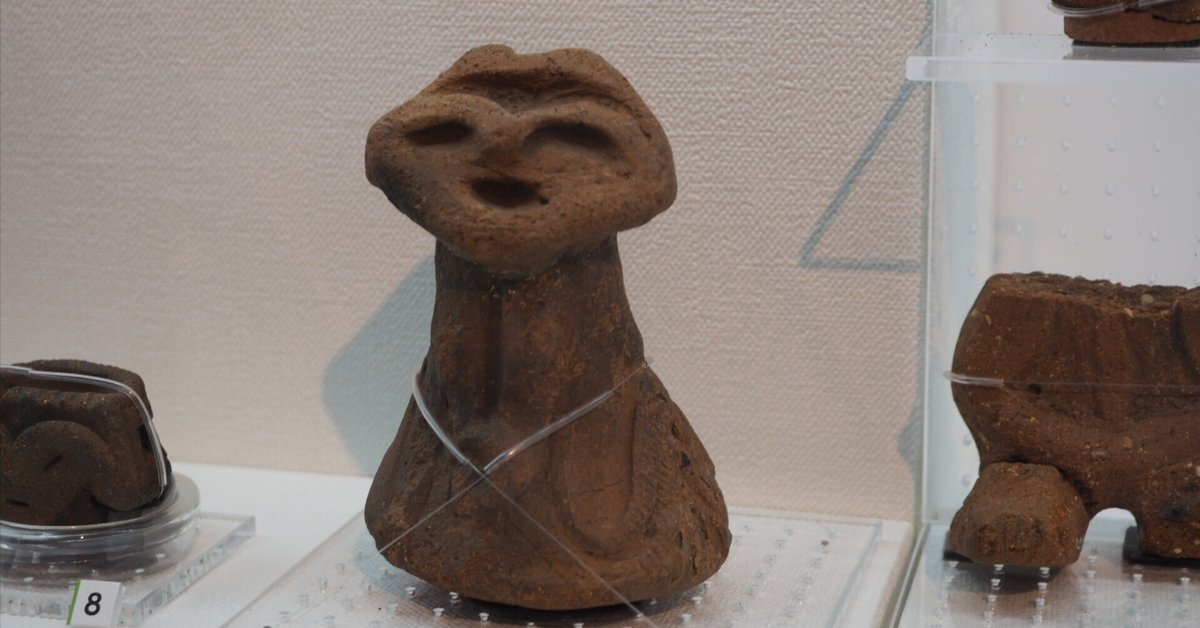

前回も書きましたが、土器や土偶っていうと、青森や新潟、それに長野や山梨あたりが本場ってイメージがあるじゃないですか? え? ないですか? わたしは、そういうイメージがこびりついていて、逆に、東京から土器や土偶がたくさん出土しているなんて、知りませんでした(弥生時代は東京っぽいですけどね)。

それもあって、江戸博で『縄文2021』の会場に、もう1つや2つ、紛失しても、誰も気が付かないでしょ? っていうくらいに、これでもか! これでもか! と、土器土偶が展示されているのを見て、驚きました。

まじか! すっごいのが、たくさんあるじゃん!

ってね。

江戸博での『縄文2021』は、とっくに終わっているし、江戸博自体がリニューアル工事で休館中です。それでも、この特別展に展示された土器や土偶や石器や丸木の船や貝塚などは、ほっとんど東京都のローカル博物館や郷土館のようなところから集めてきたものばかりです。

つまりですね……「この特別展って、もう終わってるんだよね?」なんて、思わなくてもいいんですよ。その近所にある博物館や郷土館や、もしかすると生涯学習センターみたいなところに、普段は置いてあるんですから。

ここで、なんか土器や土偶って良いな……なんて感じたら、そんなローカル博物館へ散歩がてら行って、見てきてほしいなぁと思います。江戸博の特別展は、常設展と合わせて2,000円くらいしましたが、ローカル博物館であれば無料とか200〜300円で入れるところが多いです。

財布に優しいうえに「なんかオレ、教養人になっちゃったんじゃないのぉ?」って、自己満足にも浸れるうえに、実際に土器土偶を見たらビビビッと感じるものがある……はず……とは言えないけど……そんな可能性も高いですよ。

では、あとは土偶の写真を中心に、サササッとスクロールしてご覧ください。

■縄文集落をイメージしやすい、息子も大好きなジオラマ

男だからなのか、ジオラマって、見ているとワクワクしませんか? 江戸博の『縄文 2021』では、環状集落と言うんでしょうか? 家が円を描くように配置された集落が再現されていました。こういうのは、実物大で何棟かだけを、公園に復元しているよりも、よっぽどイメージがつかみやすいです(あくまで個人の感想です)。

ということで、江戸博『縄文2021』は終わりです。最後の出口直前に、長野の尖石縄文考古館蔵の『縄文のヴィーナス』が展示されていました。この時は撮影禁止だったので、お土産コーナーにあった、クリソツの『縄文のヴィーナス』を撮らせていただきました。こういう復元したものの方が、手に持てたりしていいよなぁ……なんて、重さを感じながら息子と話していました。

思わず、一個くらい買って帰ろうかなとも思いましたが、やめておきました。

余談……

『縄文のヴィーナス』ですが、江戸博へ行った数カ月後に、『仮面の女神』を見てみたくなったのもあり、近所を通った時に寄ってみました。やっぱり、出土した場所で大切にされている土偶や土器を見るのは良いですね。江戸博も、リニューアル後は、縄文や弥生の展示を充実させてほしいものです(えっと……江戸東京博物館の“江戸”って、江戸時代の“江戸”っていう意味なんでしたっけ?)。

いいなと思ったら応援しよう!